「店舗を省人化したいけれど、どこから始めればいいのかわからない」

「省人化ってよく聞くけど、どんな方法があるのか具体的に知りたい」

「他の店舗はどんな省人化をしているのか、トレンド・事例を知りたい」

店舗の省人化とは、少ない人数でも店舗運営がスムーズに回るように業務の効率化や自動化を行い、実際に働く従業員を減らすことをいいます。

そして、省人化を実現するために何を行うかを考えることが大切です。

この記事では、「店舗の省人化とは何か?」という基礎知識から、具体的な方法、業種別のトレンドと事例、導入時の注意点、進め方のステップまで、初めて省人化に取り組む方にもわかりやすく解説していきます。

この記事では、「店舗の省人化とは何か?」という基礎知識から、具体的な方法、業種別のトレンドと事例、導入時の注意点、進め方のステップまで、初めて省人化に取り組む方にもわかりやすく解説していきます。

店舗といっても業種(小売・飲食・サービス業)によって取り組み方法は変わってきますので、その違いにも触れながら、自分の店に置き換えられるよう説明します。

店舗といっても業種(小売・飲食・サービス業)によって取り組み方法は変わってきますので、その違いにも触れながら、自分の店に置き換えられるよう説明します。

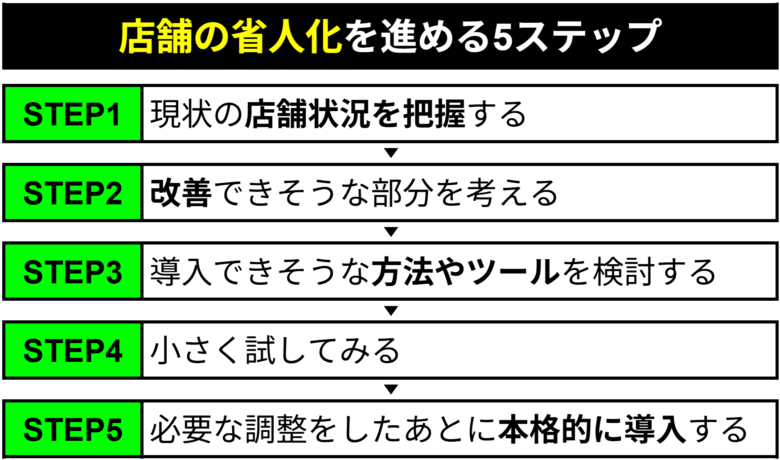

いきなり全店でトップダウンで進めるのではなく、現場の状況に応じて少しずつ省人化を進めることが、成功の秘訣です。

そのための5ステップについても紹介します。

読み終わるころには、「自分の店舗に合った省人化の方法」が見つかるはずです。

読み終わるころには、「自分の店舗に合った省人化の方法」が見つかるはずです。

目次

1. 店舗の省人化とは?

まずは、「店舗の省人化とは何か」をわかりやすく整理しておきます。

すでに「言葉の意味は知っている」という方も、改めて意味を把握しておくことで、次章以降の内容がより理解しやすくなります。

1-1. 店舗の省人化とは現場で働く人数を減らす取り組み

店舗の省人化とは、現場で働くスタッフの人数を減らしても、店舗運営が成り立つように業務や仕組みを見直す取り組みのことです。

たとえば、これまで1つの時間帯にスタッフが3人必要だった店舗で、セルフレジやオーダーの自動化などを導入することによって、2人でも支障なく回るようにするといった工夫が、省人化の具体例です。

あくまで目的は「人を減らすこと」であり、それを実現するための方法を考えることが大切です。

あくまで目的は「人を減らすこと」であり、それを実現するための方法を考えることが大切です。

ただし、単に人を減らすだけでは、業務が回らなかったり顧客対応が雑になったりするリスクがあります。

そのため、省人化では「最低限、現場を回すこと」が必須要件であり、できる限り「サービスの質も落とさない」ことが理想的な姿となります。

店舗の省人化の例 |

これらはいずれも、「現場で必要な人の数を抑えながらも、店舗がスムーズに回るしくみを整える」ことを目的とした取り組みです。

1-2. 省人化と省力化の違い

省人化と省力化は似た言葉ですが、目的や効果には明確な違いがあります。

省人化は「人の人数を減らすこと」ですが、省力化は「人の作業量を減らすこと」が目的となります。

省力化は一つだけだと「スタッフの人数を削減する」までの効果はないかもしれません。

しかしながら、複数の省力化の手段を積み重ねていくことで、省人化につなげられるケースがあります。

たとえば、ホールスタッフの業務を例に考えてみましょう。

タブレット注文を導入して注文をお客様自身が行うようにすれば、スタッフが注文を聞きに行く必要がなくなります。

しかしながら配膳の業務は残るため、ただちにスタッフを1人減らすまでの効果はないかもしれません。

一方で、注文をタブレットにして配膳をロボットに任せ、会計はセルフレジで、というように複数の省力化を積み重ねることで、ホールスタッフの業務が大きく軽減されるため、最終的にスタッフの人数を減らしても店舗が回せるような体制を取ることができるようになります。

店舗の運営改善を考えるうえでは、まずは省力化できる部分を見つけて、段階的に省人化を実現していくという考え方が現実的です。

1-3. 省人化と無人化の違い

省人化と似た言葉に「無人化」がありますが、この2つは目的やアプローチに明確な違いがあります。

【省人化と無人化の違い】

用語 | 定義 | 目的 | 具体例 |

省人化 | 人の数を減らす | 少人数で店舗運営を可能にする | セルフレジ、モバイルオーダー、リモート接客 |

無人化 | 人を完全になくす | 人を介さずに業務を完結させる | 完全無人店舗、顔認証入店、無人決済 |

省人化は「少ない人数で店舗運営を可能にする」ものですが、無人化は「完全に人がいなくても店舗を運営できるようにする」ことを目指します。

無人化のほうが難易度は高く、監視カメラによる常時モニタリング、セキュリティ強化、不正防止のシステム整備、遠隔操作やトラブル対応体制の構築など、より厳密な管理体制が求められます。

そのため、いきなり無人化を目指すのではなく、まずは省人化の取り組みから始めて、段階的に人手に頼らない運営へ移行する流れが現実的です。

2. 店舗の省人化でよく用いられる10の手法

店舗の省人化を進めるうえでは、まず「どんな方法があるのか」を知ることが出発点となります。

2章では、より具体的に店舗の省人化をイメージするために、現在多くの店舗で導入されている代表的な省人化の方法を10個ご紹介します。

【店舗の省人化でよく使われる10の手法】

手法 | 省人化の方法 | 小売業 | 飲食業 | サービス業 |

セルフレジ | 会計をお客様が自分で行う | ◎ | 〇 | △ |

自動釣銭機 | 会計にかかる時間を削減する | ◎ | ◎ | △ |

配膳ロボット | 料理を提供するスタッフを削減する | × | ◎ | ー |

タブレット注文 | 注文受付にかかる人手を削減する | × | ◎ | ー |

モバイルオーダー | 注文をスマホから受ける | 〇 | ◎ | × |

予約システム | 受付業務の手間を軽減する | △ | 〇 | 〇 |

自動受付機 | 来店受付業務を省力化する | △ | ◎ | ◎ |

調理ロボット | 厨房の人手・手間を減らす | 〇 | ◎ | ー |

リモート接客 | 対面接客にかかる人手を減らす | 〇 | × | ◎ |

バックヤード業務の効率化 | 接客以外の業務を減らす | ◎ | ◎ | ◎ |

それぞれについて、小売・飲食・サービス業の業態ごとに向いているかどうかも合わせて解説しますので、ご自身の店舗に合う方法を見つけてみてください。

2-1. セルフレジ(会計をお客様が自分で行う)

セルフレジとは、お客様自身が商品をスキャンして、支払いまで行うことができるレジのことです。

レジ担当の人数を減らすことができ、ピークタイムでも少人数で対応することが可能になります。

【業種ごとの親和性】

業種 | 親和性 | 備考 |

小売業 | ◎ | コンビニやドラッグストアなど。ブランドイメージによっては不向きな場合もある |

飲食業 | 〇 | ファストフードやファミレスで導入例があるが、高価格帯の飲食店には不向き |

サービス業 | △ | 対応業務が複雑なため、導入には工夫が必要 |

とくに導入が進んでいるのは、日用品などを売る業態の「小売業」です。

大型スーパーなどでは、有人レジを1〜2台に絞って、セルフレジを多数設置して1人のスタッフが複数台を見守りながら対応できるようにしている事例があります。

レジ業務にかかる人員を大幅に減らしつつ、同時に複数名のお客様の会計を処理できる体制が実現しています。

2-2. 自動釣銭機(会計にかかる時間を削減する)

自動釣銭機とは、お客様が紙幣や硬貨を投入すると、金額を自動で計算し、正確な釣銭を返す装置のことです。

スタッフが金額を読み上げたり、釣銭を一枚一枚手渡ししたりする必要がなくなるため、会計対応にかかる時間と人手を大幅に削減できます。

【業種ごとの親和性】

業種 | 親和性 | 備考 |

小売業 | ◎ | スーパーマーケットやドラッグストアなど、現金対応が多い業態で導入が進んでいる |

飲食業 | ◎ | 会計業務を誰でも行えるようにすることで、レジ担当の削減につながる |

サービス業 | △ | 美容室や整骨院など現金決済を扱う店舗では、一部導入が進んでいる |

とくに導入が進んでいるのは、日用品など低単価の商品を取り扱っていて、レジでの現金授受が頻繁に発生する「小売業」です。

また飲食業などでは、これまで現金の取り扱いは、「お金のミスが許されない業務」として、経験のあるスタッフや信頼のおける人に任せる必要がある業務でした。

そのため、レジ対応の人材が限られてしまい、結果として配置の自由度が低くなるという課題も生じていました。

しかし自動釣銭機を導入すれば、金額の入力や釣銭の計算・受け渡しを機械がすべて担当してくれるため、会計業務の属人性をなくすことができます。

これにより、たとえば新人スタッフや厨房専任のスタッフでも、安心してレジ業務を担えるようになり、店内の人員配置の柔軟性が格段に向上します。

2-3. 配膳ロボット(料理を提供するスタッフを削減する)

飲食店における配膳ロボットとは、お客様のテーブルまで料理を自動で運んでくれるロボットのことです。

スタッフが何度も厨房とホールを往復する必要がなくなるため、ホール業務に必要な人手を削減する効果があります。

【業種ごとの親和性】

業種 | 親和性 | 備考 |

小売業 | × | ー |

飲食業 | ◎ | 焼肉店やファミレスなど、提供回数が多い店舗や広い店舗、ファミリー層が利用する店舗と相性が良い |

サービス業 | ー | 飲食を提供する施設(ホテルの朝食会場など)では、一部活用が見られる |

とくに導入が進んでいるのは、焼肉店やファミリーレストランなどの、提供回数が多く、ホールの移動が多い形式の飲食業態です。

たとえば、食べ放題形式の焼肉店・しゃぶしゃぶ店などでは、お客様が何度も追加注文をするため、配膳回数が非常に多くなります。

そのたびにスタッフが厨房から各テーブルまで運ぶのは時間も体力も必要で、ピークタイムにはホール全体が回らなくなる可能性があります。

配膳ロボットを導入すれば、スタッフは片付けやロボットでは配膳が難しいものの配膳のみに集中できるようになり、1人で広いエリアをカバーすることが可能になります。

ロボットはあらかじめ設定されたルートに従って料理を運び、障害物があれば自動で停止する安全設計となっています。

ピークタイムでもスタッフの追加配置を必要とせずに対応できるため、飲食店で省人化を実現しやすい手段のひとつです。

2-4. タブレット注文(注文受付にかかる人手を削減する)

タブレット注文とは、お客様がテーブルに設置された専用端末から直接注文を行う仕組みです。

ホールスタッフが注文を聞きに行く必要がなくなるため、注文受付にかかる人手を削減し、限られた人数でも多くのテーブルに対応できる運営体制を実現できます。

【業種ごとの親和性】

業種 | 親和性 | 備考 |

小売業 | × | 活用場面なし |

飲食業 | ◎ | ファミレス・焼肉店・回転寿司など、セルフ型運営の飲食業態で導入が進んでいる |

サービス業 | ー | カフェ併設の施設など一部で導入されているが、主流ではない |

とくに導入が進んでいるのは、ファミリーレストランや食べ放題系の焼肉店・回転寿司チェーンなどです。

全テーブルにタブレットを設置すれば、ホールスタッフが注文を聞きに行く業務は基本不要となります。

さらに配膳ロボットと組み合わせれば、ホールスタッフはほとんど片付けに集中でき、省人化を大幅に進めることができます。

タブレット注文ではお客様自身が画面上で内容を確認して注文するため、オーダーミスや伝達ミスが大幅に減るというメリットもあります。

注文の間違いを防ぐことで、スタッフのやり直し対応やトラブル対応の負担も軽減され、業務の安定にもつながります。

2-5. モバイルオーダー(注文をスマホから受ける)

モバイルオーダーとは、お客様がスマートフォンから商品を選んで注文・支払いができる仕組みのことです。

レジやハンディを使った注文に対応する人員を減らすことができ、レジ前の混雑やフロアスタッフの負担を軽減できます。

【業種ごとの親和性】

業種 | 親和性 | 備考 |

小売業 | 〇 | テイクアウト対応店舗やネット注文対応の業態で、多く活用されている |

飲食業 | ◎ | ファストフードやセルフ形式の飲食チェーンなどで導入が進んでいる |

サービス業 | × | 活用場面なし |

とくに導入が進んでいるのは、注文から支払いまでを店舗で完結させたいセルフ形式の「飲食業」です。

たとえば、ファストフード店では、お客様が自分のスマホから注文を済ませることで、注文カウンターの人数を減らしている事例があります。

厨房作業や提供に人員を集中させることが可能になります。

2-6. 予約システム(受付業務の手間を軽減する)

予約システムとは、Webやアプリを通じてお客様自身が空き時間を確認しながら、オンラインで来店予約ができる仕組みです。

予約システムを導入すると、電話番号や氏名などの情報が自動で連携されるため、受付対応の手間が減り、予約管理ミスも防ぎやすくなります。

【業種ごとの親和性】

業種 | 親和性 | 備考 |

小売業 | △ | 販売イベントや店舗体験など一部の場面で活用できる |

飲食業 | ◎ | 焼肉店・寿司店など、来店時間の調整が必要な業態で導入が進んでいる |

サービス業 | ◎ | 美容・医療・フィットネスなど、予約制業態と相性がいい |

とくに導入が進んでいるのは、事前にスケジュールを確保する必要がある飲食業やサービス業です。

予約システムを導入しても予約電話がゼロになる訳ではありませんが、予約システムを積極的にお客様にも活用してもらうことで、予約対応の業務を大幅に削減することが期待できます。

お客様に使ってもらうためには、オンライン予約限定のクーポンを用意したり、予約ごとにポイントが貯まる仕組みを導入したりすることで、利用のきっかけをつくることが効果的です。

できるだけ口頭や電話での予約を減らしていく方向性にすることで、店舗の負担を減らすことが可能です。

2-7. 自動受付機(来店受付業務を省力化する)

自動受付機とは、お客様が来店時に自分で受付を済ませることができる専用端末のことです。

予約確認や順番待ちの登録を機械が担うことで、受付対応にかかるスタッフの負担を減らすことができます。

【業種ごとの親和性】

業種 | 親和性 | 備考 |

小売業 | △ | 携帯ショップなど、一部の店舗では導入されているケースがある |

飲食業 | ◎ | 焼肉店・寿司店など、来店時間の調整が必要な業態で導入が進んでいる |

サービス業 | ◎ | 美容・医療・フィットネスなど、予約制の業態と相性がいい |

とくに導入が進んでいるのは、来店順や予約状況に応じて席を割り当てる必要がある飲食業です。

飲食店向けの自動受付機には、

(1)順番待ちの受付だけを行うシンプルなタイプ

(2)予約状況や空席情報をもとに、席の案内まで自動で行う高機能タイプ

があります。

たとえば、とある回転ずしチェーンでは、来店時にお客様が自分で受付を行い、店舗の混雑状況に応じて順番管理から席の決定、呼び出しまでをシステムが行うような運用がされています。

飲食店の席案内は、「予約が入っているテーブルではないか」「片付けが終わっているか」「人数に合うテーブルか」などを瞬時に判断する必要があり、実は意外と手間がかかる業務です。

そのため、席の割り振りまで自動化できるタイプを導入すれば、受付から案内までの業務を大幅に省力化することが可能になります。

2-8. 自動調理器・調理ロボット(厨房の人手・手間を減らす)

自動調理器・調理ロボットとは、炒め・ゆで・揚げ・加熱・盛り付けなどの作業を自動で行う調理機器のことです。

たとえば、自動炒め機(チャーハンなど)、自動麺ゆで機(ラーメンなど)、自動フライヤー(揚げ物全般)といった機器があり、仕込みや後片付け以外の工程を一定レベルで自動化できます。

すべてを機械で完結するわけではありませんが、作業の一部を任せることで、調理中にほかの業務に移れるなど、厨房の動きにゆとりが生まれます。

【業種ごとの親和性】

業種 | 親和性 | 備考 |

小売業 | 〇 | 惣菜売場やフードコートでの大量調理に活用されている |

飲食業 | ◎ | ラーメン店やカレー店など定型メニューが中心の業態で、導入が進んでいる |

サービス業 | ー | 食事提供のある施設で一部導入例があるが、用途は限定的 |

たとえば、中華料理チェーン店などでは、鍋ふりや火加減などの負担が大きい炒め物を自動化するために、自動炒め機の導入が進んでいます。

高火力で熱がこもった厳しい環境の中での中華鍋を使った重労働が軽減され、人手不足の課題にも対応しやすくなります。

また、省人化とは外れますが、味のレベルを標準化することも可能です。

複数の調理ロボットを操作しながら次の調理の食材の準備や接客に時間を使うことができ、提供時間が短縮されて客数アップにつながった事例もあります。

2-9. リモート接客(対面接客にかかる人手を減らす)

リモート接客とは、店内のお客様と、離れた場所にいるスタッフが、モニターや通話端末を通じてリアルタイムで会話・案内を行う仕組みです。

スタッフを現地に常駐させずとも対応できるため、複数拠点や受付を少人数でカバーできる体制への転換につながります。

また、店舗に行かなくても「オンラインで相談できる仕組み」としても活用されています。

【業種ごとの親和性】

業種 | 親和性 | 備考 |

小売業 | 〇 | 無人店舗や商品説明が必要な売場で、接客を遠隔で行う事例がある |

飲食業 | × | 飲食業では「注文だけをリモートで行う」という活用事例は現実的ではなく、代わりにタブレット注文が導入されている店舗が多い |

サービス業 | ◎ | 不動産・美容・フィットネス・観光案内など、対話型接客が求められる業態と特に相性が良い |

とくに導入が進んでいるのは、対面での説明やヒアリングが必要なサービス業です。

たとえば不動産会社では、無人の接客ブースにモニターやカメラを設置し、本社やコールセンターから遠隔で物件紹介や来店案内を行う運用が広がっています。

また、美容サロンやフィットネスジムでは、初回カウンセリングや利用説明を本部スタッフがリモートで対応することで、店舗ごとの人員配置を最小限に抑える工夫が見られます。

2-10. バックヤード業務の効率化(接客以外の業務を減らす)

省人化というと、店頭での接客やレジ業務を減らすことに目が向きがちですが、店舗運営全体を見直すうえでは、バックヤード業務の効率化も非常に重要です。

在庫管理・発注業務・勤怠管理といった接客にかかわらない業務を見直すことで、店長や管理者などを中心に特定のスタッフの仕事量を減らして、結果的に店舗の省人化を進めることができるケースがあります。

在庫管理:スキャン・棚卸アプリなどによって、記録と共有のスピードを向上

発注業務:POSデータ・需要予測にもとづく自動発注で、判断負担と作業時間を短縮

勤怠管理システム:スマホ打刻・自動集計・希望シフト提出などのクラウド化で手作業を削減

【業種ごとの親和性】

業種 | 親和性 | 備考 |

小売業 | ◎ | 在庫数や売上データが多く、発注の負担が大きい。勤怠管理の属人化も多い |

飲食業 | ◎ | 材料の発注や仕込み数の判断に経験が必要なため、自動化による省人化効果が高い |

サービス業 | ◎ | 店舗ごとの勤怠・発注・在庫管理を標準化することで、本部主導の運営がしやすくなる |

たとえば、飲食店でよくあるのが、店長やキッチン責任者が毎日30分〜1時間かけて在庫を数え、発注数を決めているという状態です。

この業務を、販売データに基づく自動発注システムに置き換えることで、経験や勘に頼らずに最適な仕入れ判断ができるようになります。

また、シフト管理付きのクラウド勤怠管理システムを導入することで、勤務時間の集計や給与計算との連携、シフトの希望からシフト表の作成まで、一括で行えるようになるような事例もあります。

このようなバックオフィス業務をできるだけなくすというのも、店舗の省人化を進めるうえで大切なポイントとなります。

3.【業種別】店舗の省人化のトレンド・事例

ここまで、店舗でよく使われている省人化の方法を10種類紹介してきました。

実際の現場では、これらを1つだけ導入して終わり、ということはほとんどありません。

複数の省人化手法を組み合わせて導入し、それぞれの業務に応じてバランスよく取り入れることで、少人数でも安定して店舗を運営できる体制が実現されているケースが多く見られます。

この章では、業種ごとの傾向や課題に合わせて、どのような方向性で省人化が進んでいるのかを整理します。

【業種別】店舗の省人化のトレンド・事例 |

ご自分の業種のトレンドや具体的な事例を見ることで、自店舗に導入できそうな具体策をイメージしてみてください。

3-1. 小売業の省人化:会計・接客・バックヤードの省人化が進んでいる

小売業では、レジ対応やバックヤード業務など、反復的かつ人手がかかる作業が多いことが特徴です。

そのため、省人化の取り組みは、これらの作業を効率化・自動化し、少人数でも無理なく回せる体制をつくる方向で進められています。

実際の現場では、複数の省人化手法を組み合わせる例が多く見られます。

業態別に見られる省人化の取り組み例 |

小売業の店舗の省人化事例(株式会社ローソン) 実験段階から、本格採用に移行しつつあり、セルフレジ・スマホレジ・アバターによるリモート接客・完全無人レジ(ローソンGO)など複数の接客形態を全国展開し、店舗運営の効率化が進んでいます。 省人化の具体的な方法としては、アバターによるリモート接客で、1人で同時に複数店舗での勤務を可能とします。 |

このように、小売業では「レジ・受付・バックヤード作業」の3点に省人化の集中ポイントがあるといえます。

業態によって必要な対応は異なりますが、業務のどの部分に人手が集中しているかを可視化したうえで、それに適した仕組みを複合的に導入する動きが主流となっています。

3-2. 飲食業の省人化:店内オペレーション全体で省人化が進んでいる

飲食業は、スタッフの手がかかる業務が多く、採用難・離職率の高さにも直面している業界です。

そのため、注文・配膳・会計・調理・仕入れなどのバックヤードそれぞれで効率化・自動化する取り組みが進んでいます。

特にファミリーレストランや焼肉店、回転寿司チェーンのように一定のオペレーションが定型化されている業態では、複数の省人化手法を組み合わせることで、ピークタイムでも少人数での運営が実現しやすくなっています。

たとえば、タブレット注文+配膳ロボット+セルフレジを導入することで、注文受付から提供、会計までを省人化し、ホール2名・厨房2名のシフト→ホールと厨房合わせて3人とすることも不可能ではありません。

業態別に見られる省人化の取り組み例 |

飲食業界の店舗の省人化事例(焼肉ライク) さらに、一部店舗ではセルフレジとセルフキャリー(料理の受け取り)を導入しており、来店から退店までをほぼ完全にお客様のペースで完結できる運用も実現されています。 |

飲食業では、「すべて自動化する」のではなく、お客様にとって自然な流れを保ちながら、スタッフの手がかかる部分を限定的に効率化することが重要です。

そのため、業態の特性に合わせた省人化ツールの組み合わせ方こそが、成果を分けるポイントといえるでしょう。

3-3. サービス業の省人化:受付・予約・事務作業の省人化が進んでいる

サービス業では、来店予約・受付・カウンセリング・事務処理といった、接客や情報管理が中心の業務が多いことが特徴です。

店舗の運営上は「直接的にモノを提供する作業」は少ない一方、お客様とのやり取りに時間がかかり、人的リソースの偏りが生じやすい業態ともいえます。

そのため、省人化の方向性としては、予約・受付・案内などのフロント業務を効率化し、1人で複数拠点や時間帯をカバーできるようにする取り組みが多く見られます。

業態別に見られる省人化の取り組み例 |

不動産業の店舗の省人化事例(東急リバブル) お客様は希望住戸を事前予約のうえ、自由な時間に現地で住戸を内覧でき、室内タブレットの通話ボタンを押すことで、営業担当とオンラインで相談することも可能です。 スタッフの常駐を必要としないこの方式により、接客の効率化と顧客満足の両立を実現しています。 |

サービス業においては、省人化=自動化というよりも、人的対応の「数」や「場所」を減らし、より少ない人数で広く対応できるようにすることがポイントです。

予約・受付・接客の各工程を少しずつ省力化・再設計する「積み重ね型の省人化」が有効といえるでしょう。

4. 店舗の省人化を進めるときの注意点・デメリット

ここまで、省人化のメリットや具体的な手法、業種ごとのトレンドや事例を紹介してきましたが、省人化には当然ながら「気をつけるべき点」や「想定外の課題」も存在します。

導入前にこうしたリスクを把握しておくことで、現場の混乱や顧客トラブルを防ぎ、失敗のない省人化を進めることができます。

この章では、省人化を進めるうえで見落とされがちなお客様視点の問題・機器トラブル・スタッフへのしわ寄せといった注意点について整理します。

店舗の省人化を進めるときの注意点・デメリット |

省人化の過程で生じるデメリットや注意点もあらかじめ理解しておくことが、失敗せずに進める上でとても重要となります。

4-1. 顧客の負担が増えると満足度が下がる可能性がある

省人化は店舗側にとって多くのメリットがありますが、お客様にとっては「便利になる」と感じるとは限りません。

とくに、これまでスタッフが担っていた業務をお客様自身に委ねる形になる場合、負担と感じて満足度が下がる可能性があります。

たとえば、セルフレジやタブレット注文は、慣れている人にとってはスムーズに使える一方で、高齢のお客様や機械操作が苦手な方にとってはストレスになる可能性があります。

また、モバイルオーダーや事前予約システムなど、自分のスマホを使った操作を前提とする仕組みは、一定のITリテラシーを求めるため、使い方がわからず諦めてしまう人が出る可能性もあります。

こうしたギャップがあると、省人化によって現場が楽になったとしても、「なんだかサービスが悪くなった」と感じるお客様が増え、結果的に満足度が下がってしまう可能性があります。

そのため、導入時には「このツールは誰にとって使いやすいのか」を事前に見極めたうえで、必要に応じてスタッフのサポート体制を残すなど、柔軟な設計が大切です。

4-2. 機器トラブルやネットワーク障害で現場が混乱することがある

省人化の多くは、レジ・注文・受付などの業務を機械やクラウドシステムで代替することで実現されています。

そのため、もし機器が故障したりネットワーク障害が発生したりすると、業務が一気に止まってしまうリスクがあります。

たとえば、セルフレジやタブレット注文にトラブルが発生した際、スタッフがその都度対応に追われることで、かえって人手が足りなくなるというケースもあります。

スマホオーダーや予約システムが使えない状態になれば、お客様の混乱や不満につながる可能性もあります。

こうした事態を防ぐためには、機器のトラブル時に備えた代替対応(マニュアル対応や紙の用意)を用意しておくことや、最低限の操作トレーニングをスタッフに共有しておくことが重要です。

省人化を安定して継続させるには、「万が一止まったときに何ができるか」までを含めた設計が不可欠といえるでしょう。

4-3. 逆にスタッフの負担が増えてしまうこともある

省人化の目的は、人手を減らしても店舗がまわるようにすることですが、設計や運用を誤ると、かえってスタッフに負担が集中してしまう場合があります。

たとえば、使いづらいセルフレジやタブレット注文を導入してしまうと、お客様から「操作がわからない」「うまく注文できない」といった声が出て、逆に導入前よりも効率が下がってしまう事態になりかねません。

また、複数の省人化を組み合わせて業務をスリム化して、スタッフの人数を減らすことができても、残ったスタッフに作業が集中する可能性もあります。

たとえば、これまで3人で回していた時間帯を省人化によって2人にすると、逆にその2人の負担が重くなってしまう可能性があります。

導入した機器の管理やメンテナンス、日々のシステム確認など、これまでなかった新しい業務が発生し、実質的にはやることが増えたという声も少なくありません。

このように、「人を減らしたのに業務量は減っていない」状態になると、スタッフの不満や疲弊につながり辞めてしまう原因にもなりえます。

省人化を進める際は、スタッフの負担や気持ちにも配慮しながら、負担の偏りが出ない設計にすることが重要です。

4-4. 使いにくいシステムを導入すると、かえってやりづらくなることがある

省人化を進めるうえで、機器やシステムの導入は欠かせません。

しかし、操作が複雑だったり、現場の実情に合っていないシステムを導入してしまうと、かえって作業効率が落ちてしまうことがあります。

たとえば、わかりにくいタブレット注文システムを導入してしまうと、お客様が画面のどこを押せばいいかわからず戸惑い、スタッフが都度サポートに回るようになってしまう可能性があります。

本来はスタッフの手間を減らすための省人化ツールが、かえって現場の負担やストレスを増やす要因になれば本末転倒です。

使いにくいツールを入れてしまうと、だんだん使われなくなり、コストだけかかってしまったという失敗につながります。

省人化のためのツールを導入する際は、「本当に誰でも使えるか」「現場の流れに合っているか」を事前にしっかり確認することが重要です。

可能であれば、導入前に試験運用を行い、現場のスタッフやお客様の声を聞いたうえで本格導入を判断することをおすすめします。

4-5. ツール導入だけでは効率化できないこともある

省人化を進めるうえで、セルフレジやタブレット注文、配膳ロボットなどのツールを導入することは有効です。

しかし、「とりあえず入れてみる」だけでは、思ったほど業務がラクにならないこともあります。

むしろ、導入前と同じ業務フローやレイアウトのままでは、新しいツールが現場に合わず、かえって混乱や非効率を招いてしまうことすらあります。

たとえば、配膳ロボットを導入したものの、店内の通路が狭く、スタッフとロボットがすれ違えずにかえって動線が悪化したというケースがあります。

また、やる必要のない無駄な業務が残っていると、ツールを導入してもうまく省人化が進みません。

「機械さえ入れればラクになる」と考えてしまうと、本来の目的である効率化や省人化がうまくいかないことがあります。

システムを導入する前には、無駄な業務の削減や、業務フロー・店舗内の動線の改善、スタッフの役割分担を見直すことが大切です。

5. 店舗の省人化を進める5ステップ

ここまで、さまざまな省人化の手法や事例を紹介してきました。

しかし、いざ自分の店舗で取り入れようとしたときに「何から始めればいいかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

省人化は、いきなり高額なシステムを導入すればうまくいくというものではありません。

まずは、今の店舗運営の中で「どこに人手がかかっているのか」「どこに無駄があるのか」を知ることが、すべてのスタートです。

この章では、業務の洗い出しから、ツール選定、試験導入、本格展開まで、無理なく省人化を進めていくための5つのステップを紹介します。

店舗の省人化を進める5ステップ |

読み進めることで、あなたの店舗に合った「現実的な進め方」が見えてくるはずです。

5-1. ステップ1:現状の店舗状況を把握する

省人化を考えるなら、まずは今の店舗の「人の動き」と「業務の流れ」をしっかり把握することが第一歩です。

たとえば、

「ランチタイムは5人で回していて、うち2人が注文・2人が配膳・1人が会計」

「夜は2人で、注文から片付けまでを1人ずつが交代で行っている」

といったように、時間帯ごとのシフト構成や業務の分担を可視化することで、どこに手間が集中しているかが見えてきます。

現場の感覚だけに頼るのではなく、実際に以下のような方法で情報を整理してみるのがおすすめです。

現状把握に使える方法 |

すでにクラウド勤怠管理やPOSレジを導入している店舗であれば、時間帯別の売上や労働時間などのデータを活用するのも有効です。

このステップで大切なのは、省人化のために「変えるべきところ」と「変えなくていいところ」を見極める土台をつくることです。

まずは今の業務を「見える化」してみましょう。

5-2. ステップ2:改善できそうな部分を考える

現状を把握したら、次は「どこをどう変えるとラクになりそうか」を具体的に考えるステップです。

この段階では、すぐにツールを選ぶのではなく、人手がかかっている業務の中で、減らせる・軽くできる部分を探すことが大切です。

たとえば、以下のような観点から洗い出してみましょう。

改善ポイントを探す視点 |

たとえば、昼のピーク時に「レジ対応が2人必要」「注文の伝達ミスが多い」「会計締めに時間がかかって残業が発生している」などが見えてきたら、それらが「改善できそうな部分」=省人化に取り組む優先候補になります。

このタイミングで活用できるのが、AIカメラやクラウド勤怠ツールなどによる業務の可視化支援です。

使えるツール・アプローチ |

このステップは、無理に「全体最適」を目指すのではなく、「ここを少し軽くできればだいぶ違う」というポイントを見つけることが目的です。

次のステップでは、それに合った具体的な手段を選んでいきます。

5-3. ステップ3:導入できそうな方法やツールを検討する

改善したい業務が見えてきたら、次はその課題に合った省人化の方法を選ぶステップです。

これまで紹介してきた10の手法について、業種ごとの相性をあらためて一覧にして整理しました。

【店舗の省人化でよく使われる10の手法】

| 手法 | 省人化の方法 | 小売業 | 飲食業 | サービス業 |

| セルフレジ | 会計をお客様が自分で行う | ◎ | 〇 | △ |

| 自動釣銭機 | 会計にかかる時間を削減する | ◎ | ◎ | △ |

| 配膳ロボット | 料理を提供するスタッフを削減する | × | ◎ | ー |

| タブレット注文 | 注文受付にかかる人手を削減する | × | ◎ | ー |

| モバイルオーダー | 注文をスマホから受ける | 〇 | ◎ | × |

| 予約システム | 受付業務の手間を軽減する | △ | 〇 | 〇 |

| 自動受付機 | 来店受付業務を省力化する | △ | ◎ | ◎ |

| 調理ロボット | 厨房の人手・手間を減らす | 〇 | ◎ | ー |

| リモート接客 | 対面接客にかかる人手を減らす | 〇 | × | ◎ |

| バックヤード業務の効率化 | 接客以外の業務を減らす | ◎ | ◎ | ◎ |

この表を参考に、自分の店舗の課題に合った省人化策がどれかを考えてみましょう。

たとえば飲食業ならば、配膳ロボットやタブレット注文、モバイルオーダー、自動受付機、調理ロボットなどがまず候補になるでしょう。

また、全業種で検討すべき方向性として、バックヤード業務の効率化や自動釣銭機、セルフレジなどを検討するとよいでしょう。

また、注意点でも解説したように、ツールを導入する前にアナログな方法で業務フローや動線を見直すことも非常に重要です。

たとえば、どうしても人が足りないのであれば、配膳や提供をセルフサービスにするという方向性もあります。

ツールに頼るだけでなく、その前提となる現場のしくみを整えることがカギになります。

さらに、同じ業種でも価格帯や客層によって、導入しやすい省人化手法は異なります。

たとえば、ファストフード店ではタブレット注文が受け入れられやすい一方、高価格帯のレストランでは有人接客を重視する傾向があり、導入には工夫が必要です。

自店舗の「ブランドやお客様の特性」に合わせて、最適な方法を選ぶ視点も大切にしてください。

5-4. ステップ4:小さく試してみる

改善の方向性が見えて、導入したい方法やツールも絞れたら、いきなり全体に導入するのではなく、まずは小さく試してみることをおすすめします。

省人化ツールは、実際に現場で使ってみると「思っていたより使いやすい」「逆に手間がかかる」といった発見が多くあります。

いきなり全店舗に導入してしまうと失敗のリカバリーが難しくなりますので、店舗への負担が小さい形で実験することがポイントです。

小さく試してみる方法の例 |

このステップで得られた気づきは、本格導入時の改善点やマニュアル作成にも直結します。

また、スタッフやお客様の納得感を高めるという意味でも、「まず試してみる」は省人化を成功させるうえで非常に有効なプロセスです。

5-5. ステップ5:必要な調整をしたあとに本格的に導入する

小さな範囲での導入を通じて、現場の反応や課題が見えてきたら、本格導入に進む前に、まず必要な調整を行うことが大切です。

導入したツールや仕組みが「現場で本当に機能するか」「想定どおりに動いているか」をしっかり見極めてから広げることで、失敗のリスクを最小限に抑えることができます。

たとえば、配膳ロボットの導入後に「特定の時間帯だけスタッフと動線がかぶって使いにくい」といった声があれば、その時間帯だけ手動運用に切り替えるといった調整が効果的です。

また、「セルフレジの操作に戸惑うお客様が多い」と感じたら、案内係を配置したり、画面表示を見直すといった対応も有効です。

本格導入前の調整ポイント |

こうした調整を経て、現場に合った運用が固まったら、本格的に全時間帯・全スタッフ・全店舗などに展開していくフェーズに移行します。

省人化を成功させている店舗の多くは、「一度にすべてを完璧に整える」のではなく、試しながら調整し、段階的に定着させていくプロセスを大切にしています。

柔軟に見直しながら進めることで、現場の不満や混乱を防ぎ、スタッフとお客様の両方が納得して使える省人化が実現できます。

店舗の省人化で「リモート接客」や「AI接客」に興味がある方は、 |

「WONDERGIRL powered by AVITA」は、生成AIによる自動応対と有人オペレーターによる対応を切り替え可能な次世代型AIアバター接客サービスです。 AIだけでなく、必要に応じて人が対応できるため、接客の質を損なわずに省人化を実現できるのが最大の特徴です。 開発はAIアバター実績が豊富なAVITA社による「AVACOM」サービスをベースとしており、安心の実績ある技術が活用されています。

【店舗の省人化を実現する場合の活用イメージ】 多くのAI接客ツールは「AI前提」で設計されていますが、このツールはもともと有人対応からスタートし、後からAIを組み込んだ設計になっているため、他にはない柔軟性と接客品質の高さが強みです。 「複雑な問い合わせには人が対応」「基本的な案内はAIで効率化」といった場面に応じた切り替えができるため、対応可能なシーンが広く、顧客満足度を損なわずに省人化を実現できます。 【展示会での体験でも高評価】 導入実績豊富なAVITA株式会社が提供するアバター接客基盤「AVACOM」のパートナープログラムに参画し、その技術を活かしたサービスとして提供されているのがこのWONDERGIRLです。 顧客満足を維持しながら省人化を図りたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。 |

6.まとめ

本記事では「店舗の省人化」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆ 店舗の省人化とは?

・店舗の省人化とは現場で働く人数を減らす取り組みのこと

◆ 店舗の省人化でよく用いられる10の手法

・セルフレジ(会計をお客様が自分で行う)

・自動釣銭機(会計にかかる時間を削減する)

・配膳ロボット(料理を提供するスタッフを削減する)

・タブレット注文(注文受付にかかる人手を削減する)

・モバイルオーダー(注文をスマホから受ける)

・予約システム(受付業務の手間を軽減する)

・自動受付機(来店受付業務を省力化する)

・自動調理器・調理ロボット(厨房の人手・手間を減らす)

・リモート接客(対面接客にかかる人手を減らす)

・バックヤード業務の効率化(接客以外の業務を減らす)

◆ 店舗の省人化を進める5ステップ

・ステップ1:現状の店舗状況を把握する

・ステップ2:改善できそうな部分を考える

・ステップ3:導入できそうな方法やツールを検討する

・ステップ4:小さく試してみる

・ステップ5:必要な調整をしたあとに本格的に導入する

店舗の省人化を成功させるには、試しながら調整して、段階的に定着させていくことが大切です。

省人化のひとつの手段としてAIアバター接客に興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

#店舗 #省人化

コメント