「電話やFAXでの受発注業務がもう限界!非効率でミスも頻発している」

「1日に何件も来る、取引先からの在庫問い合わせの電話に手が回らない」

「取引先によって賞味期限や発注単位に細かい指定があり、管理するのが大変」

食品業界の受発注業務において、このようなお悩みをお持ちの担当者様は多いのではないでしょうか。

結論から申し上げると、食品業界の受発注業務を改善するには、以下の手順が有効です。

受発注業務の改善フロー |

・受発注業務が上手くいかない課題と原因を特定する |

具体的な改善方法は課題によって異なりますが、食品業界によくある課題・改善例には次のようなものがあります。

食品業界によくある受発注業務の課題と改善方法(一例) | |

課題 | 改善方法 |

在庫確認の対応に追われ、手が回らない | 【業務レベルの改善】 |

【それでもだめなら…】 | |

電話・FAXでの受注による誤解やミスが発生しやすい | 【業務レベルの改善】 |

【それでもだめなら…】 | |

受注記録の入力に手間がかかる・入力ミスが発生する | 【業務レベルの改善】 |

【それでもだめなら…】 | |

取引先ごとに違うルールの管理が煩雑になる | 【業務レベルの改善】 |

【それでもだめなら…】 | |

食品業界は、賞味期限の管理・産地やブランド別の細かい品目管理・季節や天候による需要変動など、さまざまな要因から受発注業務が煩雑化しやすい業界です。

そのため、業務レベルでの改善が期待できる範囲には限界があり、受発注システムを導入しなければ状況が改善しないケースも多いという現実があります。

本記事では、自社の受発注業務に問題を抱えている食品商社・卸売業者様に向けて、

・食品業界の受発注業務を改善する方法

・食品業界によくある受発注業務の課題と改善案

・受発注システムを導入するメリット・デメリット

・受発注システムの導入により業務が改善された食品業界の事例

・おすすめの受発注システム

といった、改善に役立つ情報をお伝えします。

「現在の受発注業務が上手くいっていない原因を特定したい」

「現場で使える具体的な改善ノウハウを持ち帰りたい」

という企業様は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1. 食品業界の受発注業務を改善する2つの方法

まずは、食品業界の受発注業務を改善する基本的な方法について、以下の順にお話しします。

・【方法1】受発注業務のオペレーションを見直す

・【方法2】受発注システムを導入する

・業務の見直しとシステム導入、どちらを選ぶべき?

受発注業務を改善しようと思った企業に用意された選択肢は、基本的に「業務改善」と「システム導入」の2つしかありません。

具体的な実践方法は次章「2.食品業界によくある受発注業務の課題と改善案」でお伝えするので、本章では基本的な考え方として受発注業務改善の流れを理解しましょう。

1-1. 【方法1】受発注業務のオペレーションを見直す

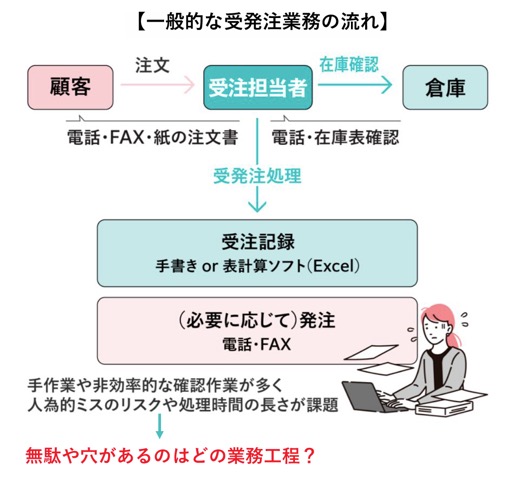

受発注業務を改善する方法としてまずはじめにやるべきことは、業務のオペレーションの見直しです。

日々の受発注業務に無駄やリスクの高いオペレーションがないかを探し、問題のある箇所を特定して業務レベルでの改善を図ります。

具体的にどのような点を見直せば良いのか、例を見てみましょう。

受発注業務のオペレーション見直し例 |

書類の作成手順や取引先への対応フローなどが従業員によってバラつきがある →手順書・マニュアルを作成し、曖昧になっているルールを明確にする |

見積書や発注書の作成時に、商品の型番や数量の転記ミスが発生しやすい →ミスの発生しやすい工程では必ずWチェックを入れるようにする |

取引先からのFAXに記載ミスが多く、チェックや訂正の連絡に手間がかかっている →FAXのフォーマットを統一し、記入例を添付する |

取引先からの連絡手段が多岐にわたり(電話・FAX・メール・対面など)、対応業務が煩雑になる →連絡手段をメールで統一できないか取引先一件一件に交渉する |

このように、問題のあるオペレーションを変更することで、受発注業務の課題が改善されるケースがあります。

なお、業務フローの見直しは、上層部だけではなく現場のスタッフも交えて行うのがおすすめです。

実際に受発注業務にあたっているスタッフに

「日々の業務でどのようなことに困っているか」

「どの業務のどんなところに時間が取られているか」

といった点をヒアリングしながら、改善すべき業務はどこか・どのようなオペレーションに変更するのが最善かを分析しましょう。

1-2. 【方法2】受発注システムを導入する

オペレーションの見直し・変更をしても受発注業務が改善されない場合は、新たに「受発注システム」を導入する方法が効果的です。

ここでは、受発注システムがどのようなものか

・受発注システムとは

・受発注システムの種類

の順に解説します。

1-2-1. 受発注システムとは

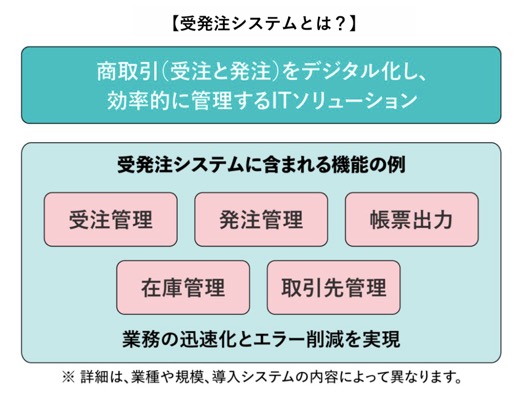

受発注システムとは、商取引(受注と発注)をデジタル化し、効率的に管理するシステムのことを指します。

詳細な機能は製品によって異なるものの、一般的には受発注から納品、請求までの一連のプロセスの自動化が可能です。

これまで手書き・Excel・基幹システム等で管理してきた受発注の情報を、受発注システム内で管理することにより、次のような効果が期待できます。

受発注システムの主な導入効果 |

受発注業務の効率化 |

小売店等の顧客から電話・FAX・メールで受けていた注文をWeb注文で一元化することで、作業効率が大幅に向上する |

受発注業務のヒューマンエラーを防止 |

電話による聞き間違い、FAXの誤入力によるトラブルを防止する |

リアルタイムな在庫状況の把握・共有(ベース) |

・顧客から在庫確認の問い合わせがあった際、いつでも誰でも迅速に対応できる |

賞味期限の管理・産地やブランド別の細かい品目管理が必要な食品業界では、受発注業務が複雑化しやすく、ミスの削減や効率化を社員一人一人の努力で目指すには限界があります。

メーカー・商社・卸・小売など業種を問わず多くの企業が受発注システムを導入しており、DX推進の流れが加速している今日においては、企業成長のために欠かせないシステムと言っても過言ではないでしょう。

1-2-2. 受発注システムの種類

受発注システムには、大きく分けて

・BtoB受発注システム

・EDIシステム

・ECサイト

の3種類があります。

「受発注・納品・請求までの一連のプロセスを自動化する」という主な機能は3者とも共通していますが、それぞれの違いは次のとおりです。

受発注システムの3種のタイプ | |

【おすすめ】 | ・企業間の取引に特化したプラットフォーム |

EDIシステム | ・企業間の商取引データを標準化された形式で電子的に交換するシステム |

ECサイト | ・企業と消費者間(BtoC)や製造業者と消費者間(DtoC)の取引に用いられるオンラインプラットフォーム |

本記事では

・EDIシステムでは中小企業との取引が難しい

・ECサイトではBtoBでの利用が難しい

といった点をふまえ、一般的な食品メーカー・商社・卸業者様には、「BtoB受発注システム」をおすすめしています(大企業のみと取引している場合を除く)。

受発注システムがどのようなものかをより詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

1-3. 業務の見直しとシステム導入、どちらを選ぶべき?

受発注業務の改善には業務の見直し・システム導入が有効ですが、自社にとってどちらがベストな手段かわからないという企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

受発注業務を確実に改善するには、

「まずは業務改善、効果に限界がある場合はシステム導入」

という流れが一般的です。

具体的にどのように業務改善を進めれば良いか、以下の例を見てイメージしてみましょう。

業務の見直し→システム導入の流れイメージ |

【課題】 【業務の見直し】 【システム導入】 |

上の例のように、業務の見直しで改善できるレベル・範囲には限界があります。

貴社の課題が

・スピードと正確さの両方が求められる

・スタッフのスキルによって品質が大きく変わってしまう(属人化している)

といったタイプのものである場合は、受発注システムを導入した本格的な改善も視野に入れておきましょう。

2. 食品業界によくある受発注業務の課題と改善案

続いては、食品業界によくある受発注業務の課題と、課題別の実践的な改善案を紹介します。

食品業界によくある受発注業務の課題 |

1.在庫確認の対応に追われ、手が回らない |

それぞれの課題が発生する原因と、原因ごとの改善案を

・業務レベル(オペレーションの見直しで改善する方法)

・システムレベル(業務レベルで対処できない場合)

の2段階で解説するので、貴社の受発注業務の課題として当てはまりそうなものは全てご確認ください。

2-1. 在庫確認の対応に追われ、手が回らない

食品業界にありがちな受発注業務の課題として、「在庫確認の対応に追われ、手が回らない」というものがあります。

「賞味期限が◯日以上の在庫はいくつあるか?」

「〇〇県産の在庫はいくつあるか?」

など、細かい指定のある在庫の電話問い合わせが1日に何件も殺到し、問い合わせ対応だけで担当者の1日の業務がパンクしてしまうといった状態です。

なぜこのような状態に陥ってしまうのか、在庫確認の対応に追われ手が回らなくなる原因と改善方法を詳しく見てみましょう。

在庫確認の対応に追われ手が回らない原因と改善案 |

原因 |

リアルタイムな在庫状況を瞬時に把握する仕組みが整っていない 取引先から電話で問い合わせを受ける→都度倉庫に在庫数を確認して折り返し連絡の作業を1日何十件、何百件も繰り返すことで時間を費やし負担になるケース |

対処法 |

【業務改善レベル】 担当者1人につき数十~数百の取引先を抱えているなど、明らかに人員が不足している場合人数を補う在庫確認業務フローをマニュアル化し、繁忙期のみスポットで求人を出す・他部署から応援を呼ぶなど |

【システムレベル】 一般的な受発注システムには、「在庫管理機能」「在庫表示機能」が備わっており、リアルタイムな在庫数の情報を取引先と共有できる機能が備わっている。 |

在庫確認の対応に担当者が追われていると

・在庫確認の回答に時間がかかる

・在庫が余っている商品を誤って「在庫切れ」と回答し、販売の機会を損失する

・在庫切れの商品を誤って受注してしまう

といった失敗に繋がり、取引先との信頼関係に傷がつくリスクがあります。

非効率と失敗の悪循環を根本から断ち切るには、受発注システムを導入し、担当者がリアルタイムな在庫環境をいつでも瞬時に把握できるようにしておくことが重要です。

取引先が完全アナログでWeb上での在庫確認が難しい場合も、担当者がシステム上の在庫を確認して電話口で回答すれば良いので、対応スピードは格段に上がります。

2-2. 電話・FAXでの受注による誤解やミスが発生しやすい

電話・FAXでの受注による誤解やミスが発生しやすいというのも、食品業界によくある受発注業務の課題です。

小売店や飲食店からの注文を受ける際

・電話の聞き間違い

・FAXの記入漏れ(取引先のミス)や書き文字の読み間違い(自社のミス)

などのすれ違いが生じることで、本来のオーダーとは違う品目・数量を納品してしまうというケースは、アナログな通信手段を多用する現場でよく見られます。

電話・FAXでの受注による誤解やミスが発生しやすい原因と改善案は、以下のとおりです。

電話・FAXでの受注による誤解やミスが発生する原因と改善案 |

原因 |

口頭・手書きでのやり取りに依存することで情報の確実性が失われる アナログな通信手段に依存すればするほど、取り扱う情報は曖昧で脆弱なものとなる |

対処法 |

【業務改善レベル】 ※これらの対策をしてもミスを0件にすることは難しいため、根本的な改善とは言い難い |

【システムレベル】 ・注文内容をシステムで管理することにより、聞き間違い・読み間違いによるトラブルが発生しない |

電話・FAXでの受注による誤解やミスはオペレーションの変更で改善できる範囲に限界があり、電話やFAXに依存している以上ヒューマンエラーのリスクは完全には回避できません。

そのため、こちらの課題においては電話・FAXでの受注を取りやめ、

・メール

・システム

で代替するのが最適解だと言えるでしょう。

2-3. 受注記録の入力に手間がかかる・入力ミスが発生する

食品業界によくある受発注業務の課題、3つめは「受注記録の入力に手間がかかる・入力ミスが発生する」です。

顧客から注文を受けた内容を記録する際、あまりにも時間がかかる・ミスが多いという場合は、次のような原因が考えられます。

・電話やFAXで受けた注文をExcel等に転記している

・取り扱う食品のSKU(品目)が細かく分かれている

原因別の改善方法を見てみましょう。

受注記録の入力に手間がかかる・入力ミスが発生する原因と改善案 |

原因1.電話やFAXで受けた注文をExcel等に転記している |

・電話で注文を手書きの管理表に記入→Excelの受注管理表に転記 など、転記によって入力作業を2倍行っている場合、二度手間であるうえにミスが発生しやすい |

改善方法 デスクで電話注文を受けながら基幹システムに直接入力するなど、手書きの工程をカットすることである程度の効率化・ミス軽減が期待できる 【システムレベル】 システムへの転記作業が不要になるため、大幅な効率アップ・ミス防止が期待できる |

原因2.取り扱う食品のSKU(品目)が細かく分かれている |

類似商品を多く取り扱う商社・卸売業者は ・内容量 などさまざまな要素で品目が細かく分かれているため、手入力によるミスが発生しやすい |

改善方法 受注記録の入力後、受注管理表・発注書・納品書の3つの内容が合致しているかを確認することで入力ミスを防止する 【システムレベル】 顧客から送られてきたデータがそのままシステム内に登録されるため、受注記録をつける必要がなくなる |

手入力による受注記録は、効率を優先するとミスが増え、ミスを減らそうとすると作業時間が伸びるため、オペレーションの見直しによる改善には限界があります。

受注記録の効率と精度を同時に改善したいのであれば、受発注システムを導入するしか方法はないと言えるでしょう。

2-4. 取引先との連絡手段が統一化されておらず作業負担が大きい

取引先との連絡手段が統一化されておらず作業負担が大きいというのも、食品業界によくある受発注業務の課題の一つです。

A社は電話・B社はFAX・C社はメール…といったように、取引先の都合に合わせて連絡手段を使い分けることで

・企業勘のやり取りのマルチタスク化

・受注管理や発注書の作成を一気に片付けられず時間のロスにつながる

といったデメリットが生じます。

取引先との連絡手段が統一化されていない原因と改善案は、次のとおりです。

取引先との連絡手段が統一化されていない原因と改善案 |

原因 |

取引先のDX推進状況にばらつきがある 経営者が高齢の小規模飲食店などでは未だ電話・FAX以外の依存率が高い一方で、DXを積極的に推進し最新のシステム連携を要求する小売店も存在する |

対処法 |

【業務改善レベル】 電話対応を担当するスタッフ・FAXの発注書をデータ化するスタッフで作業分担するなど、現状に合わせたルールを作る 連絡手段を統一できないか取引先に交渉する 「電話かメールのいずれかなら対応できるが、FAXは廃止したい」など、連絡手段の選択肢を絞るだけでも効率化が期待できる |

【システムレベル】 仕入元にはシステムで作成した発注書をCSVダウンロードしてもらい、納入先にはオンライン注文してもらうことで、取引先とのやり取りがほぼすべてオンラインで完結する |

受発注業務の効率を向上させるには、受発注システムを導入し取引先とのやり取りをオンラインに一本化するのが最も効果的な方法です。ただし、顧客のITリテラシーによっては実現が難しいケースもあるため、状況に合わせた対策を取りましょう。

2-5. 取引先ごとに違うルールの管理が煩雑になる

食品業界によくある受発注業務の課題、5つめは「取引先ごとに違うルールの管理が煩雑になる」です。

鮮度管理の重要性が高い食品業界では「この飲食店は賞味期限◯日前のものしか出荷できない」など、取引先によって独自ルールが発生しやすい傾向にあります。

「できるだけ取引先の希望には応えたいが、現場で対応できる範囲に限界を感じている」

といった板挟みに苦しむ商社・卸売業者様も多いのではないでしょうか。

なぜこのような事態が発生するのか、原因と改善案を見てみましょう。

取引先ごとに違うルールの管理が煩雑になる原因と改善案 |

原因 |

納入先一社一社に合わせた柔軟な商品提供が求められている 食品を取り扱う小売店や飲食店には、 ・賞味期限 など、要望が多様化しており、商社や卸売業者は取引先管理する柔軟性が求められている |

対処法 |

【業務改善レベル】 品質基準を「高・中・低」の3つに分けるなど、特定の条件で分類することでルール管理の負担ががる程度は軽減する |

【システムレベル】 受発注システムでは、製品によっては「発注単位」「許容賞味期限」などを顧客別に設定できる |

取引先ごとに違うルールの管理が煩雑になると、

・在庫確認ミス

・発注ミス

といった失敗に繋がり、取引先との信頼関係に影響するだけではなく廃棄やフードロスの問題にもつながります。

このようなトラブルを避けるためにも、受発注システムを導入し、ルール管理を可能な限り自動化させることが重要だと言えるでしょう。

2-6. 【まとめ】受発注業務の課題の多くはシステムを導入しなければ改善できない

ここまでは、食品業界によくある受発注業務の課題と改善案をお伝えしてきましたが、総合的に見ると

「受発注業務の課題の多くはシステムを導入しなければ改善できない」

というのが本記事の結論です。

記事の序盤「1-3.業務の見直しとシステム導入、どちらを選ぶべき?」でもお伝えしたとおり、オペレーションの見直しで受発注業務を改善できる範囲は極めて限定的であり、実際にはここまでご紹介した課題の多くはシステムなしでは根本改善が期待できないというのが現実です。

【課題別】業務レベル・システムレベルでの改善期待値 | ||

課題 | 業務レベルでの改善 | システムレベルでの改善 |

在庫確認の対応に追われ手が回らない | △ | ◎ |

電話・FAXでの受注による誤解やミスの頻発 | △ | ◯ |

受注記録の入力に手間がかかる・入力ミスが発生する | △ | ◎ |

取引先との連絡手段が統一化されていない | △ | ◯ |

取引先ごとに違うルールの管理が煩雑になる | △ | ◯ |

特に在庫確認の問い合わせ対応や受発注記録など、速さと正確さが同時に求められる業務においては、受発注業務の導入が大きな改善効果を発揮します。

新たにシステムを導入するのはコストも時間もかかるため

「できればオペレーションの見直しで対処したい」

と考える企業様は多いかもしれませんが、将来的な費用対効果を考えるとシステム導入の方が大きなメリットを得られる可能性は十分にあります。

複数の課題をお持ちの企業様は特に、受発注システムの導入を視野に入れるべきだと言えるでしょう。

3. 受発注システムを導入するメリット・デメリット

続いては、受発注システムを導入するメリット・デメリットを解説します。

受発注システムを導入するメリット | 受発注システムを導入するデメリット |

・業務効率が向上する | ・導入コストがかかる |

受発注システムの導入は基本的にはメリットの方が多く、多くの企業が業務の効率化やミスの削減に成功しています。

本章の内容をよく読み、自社にとっての致命的なデメリットがないと判断できた場合は、受発注システムの導入を検討すべきだと言えるでしょう。

3-1. 受発注システムを導入するメリット

受発注システムを導入する代表的なメリットは、以下の5つです。

受発注システムを導入する5つのメリット |

1.業務効率が向上する ・受発注業務の自動化により、データの入力や管理にかかる時間が大幅に削減される |

2.ヒューマンエラーを防止できる 受発注業務の自動化・オンライン化により、データの入力ミス・手書きによる記載ミス・電話での聞き間違い等が発生しなくなる |

3.顧客満足度が向上する ・業務効率の向上とヒューマンエラーの防止によって「迅速で正確な受発注」が可能になり、競合他社との差別化につながる |

4.ペーパーレス化が実現する ・取扱商品の情報や取引先とのやり取りをデータで管理するようになるため、受発注管理表・見積書・発注書・納品書等の書類が不要になる |

5.過剰在庫・欠品を防止する ・リアルタイムな在庫状況をいつでも把握できるようになり、在庫の発注タイミングや数量が最適化される |

上記の5つのメリットのうち、特に効果を実感しやすいのは「業務効率の向上」と「ヒューマンエラーの防止」です。

業務の大部分をデジタル化・自動化することにより、受発注業務がうまく回っていない食品商社・卸売業者にとっての最大の悩みである

・業務が追いつかない

・ミスが頻発する

を同時に解消できます。

電話・FAX・手書きなど、アナログな手法に依存している企業ほど、受発注システムを導入するメリットは多いと言えるでしょう。

3-2. 受発注システムを導入するデメリット

受発注システムを導入する主なデメリットは、以下の3つです。

受発注システムを導入する3つのデメリット |

導入コストがかかる ・新たにシステムを導入することによる金銭的・時間的な負担は避けて通れない |

取引先が対応できない恐れがある 連絡手段が電話と郵送しかない個人経営の飲食店など、完全アナログ体制の取引先がいる場合、システムによる自動化・デジタル化の効果が半減する可能性がある(Web注文に対応できない、専用のWebページから在庫確認ができないなど) ※ただし、上記のような取引先であってもある程度の効率化は期待できる(在庫確認の電話問い合わせにすぐに回答できるなど) |

システム不具合などのトラブルのリスクがある システム障害によって注文を受けられなくなるなど、アナログでは発生し得なかったトラブルのリスクが新たに生じる |

受発注システムに限らず、多くの企業が新たなシステムを導入する際にネックとなるのが、コスト面です。

受発注システムの導入に割ける予算が限られている企業様においては、

・自社にとって本当にシステム導入が必要か(業務改善でカバーできないか)

・イニシャルコスト・ランニングコストの予算はいくらか

・必要な機能は何か(カスタマイズの必要があるか)

といった要素について、現場のスタッフも交えてしっかりと方針を固めておくことをおすすめします。

また、受発注システムの導入の費用対効果がどれほどのものか、見積もりと併せて事前にベンダーへ問い合わせてみると良いでしょう。

4. 受発注システムの導入により業務が改善された食品業界の事例【メーカー・卸・商社】

ここからは、受発注システムの導入により業務が改善された食品業界の事例を

・商社

・卸

・メーカー

の業種別に3つご紹介します。

実際に導入した後は現場がどのように変わるのか、詳細なイメージを膨らませるのにご活用ください。

【食品商社の事例】 |

【受発注システム導入の背景】 |

【成果】 ・見積/輸入業務の効率化 |

【食 品卸売業者の事例】 |

【受発注システム導入の背景】 水産加工品の卸業を営むB社では、 |

【成果】 入力・書類作成・問い合わせ対応にかかる時間を大幅に削減 |

【食品 メーカーの事例】 |

【受発注システム導入の背景】 ・発注書の仕分けに膨大な時間がかかる 等の課題を解決するために受発注システムの導入を決定した。 |

【成果】 受注業務にかかる時間を3分の1(月当たり60時間)に削減。 |

このように、業種を問わず受発注業務システムの導入に成功した企業は数多く存在します。

今回ご紹介した成功事例のように、

・業務効率の向上(作業時間の削減)

・ヒューマンエラーの削減

といった改善を期待している企業にとっては、受発注システムの導入は大いに有効だと言えるでしょう。

5. 受発注業務の改善なら、BtoB受発注システム「WONDERCART」にお任せ

ここまで、食品業界の受発注業務を改善するための情報をお伝えしてきました。

ここまで、食品業界の受発注業務を改善するための情報をお伝えしてきました。

本記事の内容を読んで

「受発注システム導入することにしたが、どのシステムを選べば良いかわからない」

「おすすめ受発注システムは?」

と気になった企業様は、BtoB受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」にお任せください。

BtoB受発注システム「WONDERCART」の概要 | |

どんなシステム? | 商品データを活用して在庫確認や価格の問合せ対応を削減し、業務効率化を促進するBtoB受発注システム |

主な機能(一例) | ・在庫表示(取引先がリアルタイムで確認できる) |

WONDERCARTには、6つの強みがあります。

WONDERCARTの6つの強み |

1.「在庫確認機能」で取引先からの問い合わせコストを削減できる 取引先(下位商社・小売店・メーカーなど)はWeb上からリアルタイムな在庫の情報をいつでも確認できるため、電話での在庫確認が不要になる |

2.取扱商品の一覧を電子カタログとしてデータで閲覧できる ・商談に紙のカタログを持ち運ぶ必要がない |

3.レスポンシブ対応のデジタルカタログが作れる スマートフォンからでも商品の閲覧・発注がスムーズに行えるため、働く方が若い飲食店などパソコンがない環境の取引先には特に重宝される |

4.取引先ごとに見せる商品を選べる 特定の商品しか発注しないお店には1,000品目あるうちの10品目しか見せないなど、取引先の都合に合わせて表示する商品を変更することで、使い勝手の良さが向上 |

5.業務用カタログ制作の豊富なノウハウがある 業務用カタログ制作を50年手掛けてきた会社が開発したシステムであるため、カタログを使う商社の業務フローや課題を熟知しており、その課題を解決するための機能が豊富に搭載されている |

6.自社のビジネススタイルに合った形に大きくカスタマイズができる 「既存の基幹システムと連携したい」など要望に合わせたカスタマイズができるため、現場に浸透しやすい |

特に「業務用カタログ制作のノウハウの豊富さ」と「カスタマイズの柔軟性の高さ」は、他の受発注システムにはないWONDERCARTならではの強みだと言えるでしょう。

今よりもより効率的・より正確に受発注業務を改善し、顧客から信頼される商社・卸売業者を目指すなら、ぜひWONDERCARTの導入をご検討ください。

WONDERCARTについてさらに詳しく知りたい場合は、以下のボタンから詳細な情報をご確認いただけます。

導入を検討されている企業様はもちろん、「どんなものか話だけ聞いてみたい」という企業様もぜひ、お気軽にお問い合わせください。

6. まとめ

最後に、本記事の重要ポイントをおさらいします。

▼食品業界の受発注業務を改善する2つの方法

・受発注業務のオペレーションを見直す →まずは業務の見直し、解決しなければシステム導入がおすすめ |

▼食品業界によくある受発注業務の課題と改善案

・在庫確認の対応に追われ、手が回らない ・電話・FAXでの受注による誤解やミスが発生しやすい ・受注記録の入力に手間がかかる・入力ミスが発生する ・取引先との連絡手段が統一化されておらず作業負担が大きい ・取引先ごとに違うルールの管理が煩雑になる |

▼受発注システムを導入するメリット・デメリット

【メリット】 【デメリット】 →総合的にはメリットの方が多く、オペレーションの見直しで受発注業務を改善できない場合は、システムの導入を検討すべき |

本記事の内容が、貴社の受発注業務改善の参考になりましたら幸いです。

#食品 #受発注

コメント