「受付にかかる人件費を削減したいが、サービス品質は落としたくない」

「深夜営業の受付業務を、何とか効率化できないものか」

このような課題を抱える事業者が増えています。

労働人口の減少と人件費の高騰により、従来の有人受付の体制では、経営を圧迫する状況となっているためです。

実際、受付業務だけで多大な人件費負担が生じているケースも珍しくありません。

一方で、受付はデジタル化しやすい業務でもあります。

本記事では、受付業務のデジタル化の基礎知識から実際の方法、選び方のポイントまで詳しく解説します。

本記事では、受付業務のデジタル化の基礎知識から実際の方法、選び方のポイントまで詳しく解説します。

【この記事を読むと得られるメリット】 |

受付業務の効率化とコスト削減を両立させる方法を、ぜひ経営改善にお役立てください。

目次

1. 受付のデジタル化とは何か?基本の知識

まずは、受付をデジタル化するとはどういうことなのか、基本事項から確認しましょう。

|

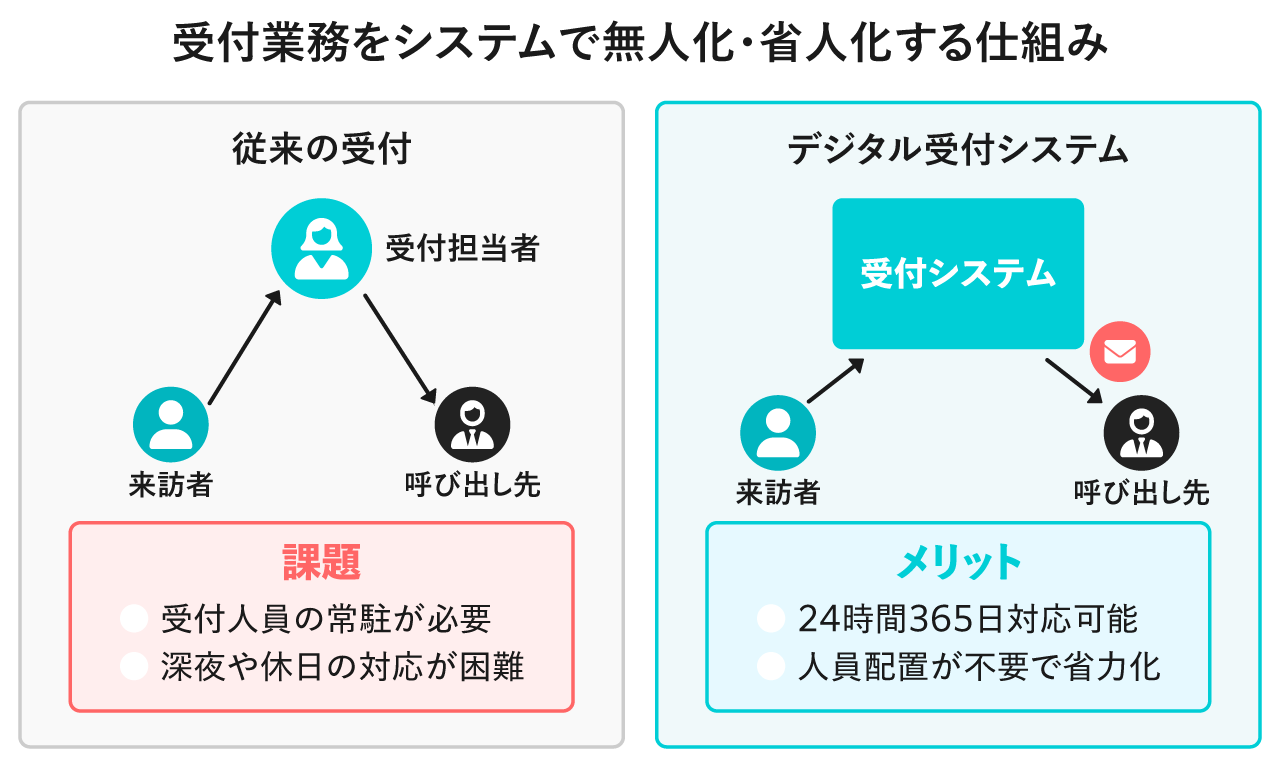

1-1. 受付業務をシステムで無人化・省人化する仕組み

受付のデジタル化にはいくつかのやり方があります。

オフィスでの受付を例にすると、来客の受付から担当者への取り次ぎまでをシステムで一元化するのが一般的です。

来訪者は、アバターと話したり、タブレット画面に入力したりして、氏名や訪問目的を伝えます。

これをシステムが自動的に、呼び出し先の担当者へメールやチャットで通知するのが、基本的な流れです。

受付をデジタル化すると、受付担当者が常駐しなくても、来客対応できる環境を作れます。

受付をデジタル化すると、受付担当者が常駐しなくても、来客対応できる環境を作れます。

商業施設などでは、人手が不足しがちな深夜や休日といった時間帯でも、質の高いサービスを安定して提供できます。

1-2. 人手不足とコスト課題を解決できる

受付デジタル化の大きなメリットは、人手不足とコスト課題を解決できることです。

【期待できるコスト削減効果】 ・深夜手当の削減:深夜帯に有人対応をしていた場合は、深夜の割増賃金を削減できます。 ・採用・教育コストの削減:求人掲載費や面接コスト、採用後の研修費用といった投資も不要となります。 |

人材不足が恒常化している現在、これらのコスト削減効果は企業経営にとって重要な競争優位性となります。

1-3. 顧客満足度の向上にもつながる

受付デジタル化は運営側だけでなく、来訪者にとってもメリットがあることも重要なポイントです。

待ち時間の短縮や手続きのシンプル化によって、顧客満足度の向上が期待できます。

【顧客満足度向上の要因】 ・多言語対応の充実:デジタルシステムなら、英語・中国語・韓国語など多言語での案内表示を簡単に実現できます。 ・24時間対応の実現:深夜や早朝でも受付システムが稼働するため、来訪者の都合に合わせて利用時間を拡充できるケースも多いでしょう。 |

受付デジタル化を検討する際、「顧客体験が落ちるのではないか?」と心配される声も聞きます。

しかしながら実際には、「デジタルの方がうれしい、助かる」という顧客も多数存在するのです。

2. 受付デジタル化を実現する4つの方法

受付のデジタル化には複数のアプローチがあり、それぞれ特徴や適した場面が異なります。

ここでは4つの方法を取り上げます。

|

2-1. AIアバターが対話形式で案内する受付

AIアバター受付は、ディスプレイ上の仮想キャラクターが音声で来客応対を行うシステムです。

キャラクターを通じた人間らしい対話によって、無人受付であっても温かみのある受付対応を実現します。

【AIアバター受付の特徴】 ・有人による遠隔操作との組み合わせ:AIによる自動応答と、人間オペレーターによる遠隔操作を使い分ければ、複雑なケースにも柔軟に対応できます。 |

AI接客アバターは、オフィス・クリニック・美容サロンなど、多様な業態の受付と好相性です。

具体的な事例として、以下は歯科医院の受付(栗山歯科、芦屋ラポルテ歯の予防クリニックの2拠点)にて、受付スタッフ(人による遠隔操作)でアバター対応を導入している様子です。

出典:AVITA「歯科医院で『AVACOM』を活用したアバター受付業務を2拠点で導入。非接触の受付サービスの提供と人材不足解消を実現!」

2拠点で1日20〜30人の受付業務をこなせており、とくにお子様に人気があります。

アバターとのやりとりによって、温かな空間の創出にもつながっています。

アバターによる受付のデジタル化を実現するための具体的なソリューションとしては、「WONDERGIRL powered by AVITA」が挙げられます。

AVITA提供の「AVACOM」を活用した、生成AIによる自動応対と、オペレーター(人)による応対の切り替えが可能な、次世代型のAI接客アバターサービスです。

「WONDERGIRL powered by AVITA」はアバターと人のハイブリッド対応が可能で、さまざまなスタイルのアバター接客に応用できます。

人が複数拠点を遠隔対応できる点は、当サービスならではの特徴となります。

詳しくは以下のリンクよりお問い合わせください。

2-2. QRコード発行による入退室の受付

QRコード受付は、事前に発行されたQRコードを読み取ることで入退室管理を行うシステムです。

来訪予定者にメールでQRコードを送付し、当日は受付端末でスキャンするだけで手続きが完了します。

【QRコード受付の特徴】 ・コスト効率の高さ:専用機器の初期投資が比較的少なく、既存のタブレットやスマートフォンにQRコードリーダーアプリを導入するだけでも開始できます。 |

QRコード受付は、事前登録制の展示会イベントなどのほかに、ネットカフェのような会員制サービスとも親和性の高い方法です。

事例として、ネットカフェ「自遊空間」のセルフ店舗では、入場も退場もタッチパネルで操作するだけで利用できます。

入場ゲートでは、伝票のQRコードをかざすとゲートが開いて入場できる仕組みです(出典:自遊空間「セルフ店舗のご利用方法」)。

QRコードでの受付に対応しているソリューションとしては、「ACALL」や「RECEPTIONIST」が挙げられます。

2-3. タブレット端末による無人受付

タブレット型受付システムは、受付カウンターに設置したタブレット端末で来訪者が自ら手続きを行う方式です。

直感的に操作しやすく、さまざまな層の利用者に対応できます。

【タブレット受付システムの機能】 ・既存システムとの連携:SlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスチャットツール、Googleカレンダーなどの予定管理システムと連携できます。 |

タブレット型受付システムは、とくにオフィスの来客対応に適しています。

具体的なソリューションとしては、「ラクネコ」や「WowDesk」が挙げられます。

2-4. 顔認証システムでセキュリティを強化する受付

顔認証技術を活用した受付システムは、事前登録された顔データによる本人確認を自動で行います。

ICカードや鍵を持参する必要がなく、セキュリティと利便性を高いレベルで両立できます。

【顔認証システムの特徴】 ・完全ハンズフリー:両手がふさがっていても顔を向けるだけで認証され、自動ドアやエレベーターとの連動も可能です。 ・詳細な入退館記録:顔認証による入館時刻と退館時刻が自動記録されます。 |

顔認証システムは、オフィスビルなどの受付での活用度が高い方法です。

具体的なソリューションとしては、「BioStar 2」や「JCV 顔認証アクセス コントロール」が挙げられます。

3. 失敗しない受付システムの選び方

受付デジタル化を成功させるためには、適切なシステム選定が欠かせません。

過剰なシステムを導入したり、逆に機能不足で運用に支障をきたしたりする失敗を避けるための選定基準を見ていきましょう。

|

3-1. 自社の業態と規模に合う機能を見極める

システム選定の第一歩は、現在の受付業務を詳細に分析し、本当に必要な機能を特定することです。

業態や企業規模によって求められる機能は大きく異なるため、過不足のない適切なシステムを選ぶ必要があります。

【業態別の機能要件の例】 ・店舗・施設系:入退店管理と本人確認機能が中心となります。会員制サービスでは会員証機能との連携が不可欠です。 ・医療・美容系:予約システムとの連携と患者プライバシーの保護の観点が重視されます。 |

機能の選定では、まずは「なければ困る」レベルの必要性を基準とし、コアとなる機能に絞り込むことが重要です。

そのうえで、予算と相談しながら「あると便利」な追加機能を検討していきましょう。

3-2. 操作性をデモやトライアルで確かめる

システムの操作性は、導入が成功するか否かの鍵を握る部分です。

来訪者にとって使いやすく、スタッフにとって管理しやすいインターフェースかどうか、確認する必要があります。

【操作性確認のポイント】 ・エラー対応のわかりやすさ:操作ミスやエラーが発生した際の案内表示についても、念入りに確認しましょう。 ・管理者機能の使いやすさ:スタッフが使う管理画面側でも、設定変更やデータ確認が簡単に行えるか確認します。 |

多くのベンダーは、無料デモやトライアル期間を提供しています。かならず実際の運用環境での検証を行いましょう。

現場スタッフや想定利用者にも操作してもらい、多角的に評価することが理想的です。

3-3. サポート体制の充実度を確認する

受付システムにトラブルが生じた場合、迅速な対応が不可欠となります。

サポート体制の質と内容を確認し、安心して運用できる体制が整っているかを見極めましょう。

【サポート体制の確認項目】 ・無償・有償の対応レベル:初期設定の支援・操作方法の説明・トラブル対応など、どこまでが無料サポートでどこからが有料か、明確に確認しておきましょう。 ・バックアップとデータ保護:運用状況によっては、来客データの紛失が大きな損害につながるケースもあります。 |

サポート体制の評価では、既存ユーザーの評判や口コミも参考にし、実際のサポート品質を多面的に検証するとよいでしょう。

契約前にはサポート担当者と直接コミニュケーションを取り、対応の迅速性や専門性を確認することをおすすめします。

3-4. 既存システムとの連携性を考慮する

受付システムは、既存の社内システムと連携させることで、より効率化できるケースがあります。

現在使用している業務システムとの親和性も考慮しましょう。

【システム連携の確認事項】 ・データ形式の互換性:既存システムのデータ形式に対応できるか、データの移行や同期が自動化できるかを検証します。 ・セキュリティポリシーの整合性:社内のセキュリティ基準に適合するか、既存のアクセス制御システムと矛盾しないかを確認します。 |

受付システムを孤立したツールとして捉えず、社内システムの一部として機能させることが、導入成功のポイントです。

3-5. 拡張性と将来性を見据えて選定する

将来的な拡張や更新も見据えて、柔軟性の高いシステムを選択しておくと、長期的に活用でき費用対効果が高まります。

【拡張性・将来性の評価基準】 ・他拠点展開へ対応できるか:複数店舗や支社への展開の可能性がある場合、一元的に管理できるか確認しておきます。 ・先進技術の導入が期待できるか:AIや音声認識など、先進技術の積極的な導入が期待できるか確認します。 |

将来性に関しては、ベンダー企業の安定性も重要な要素です。

長期サポートの有無はもちろん、財務状況や事業継続性も踏まえて総合的に評価し、安心して長く利用できるか判断しましょう。

4. 受付デジタル化にかかるコストの目安

受付システムの導入を検討する際、気になるのがコストの問題です。

システムタイプや機能レベルによって価格帯は大きく異なりますが、ここでは目安として相場を見ていきましょう。

|

4-1. システムタイプ別の費用相場

受付システムの導入費用は、選択する方式によって大きく変動します。

シンプルなタブレット型から高機能なAIアバター型まで、それぞれの価格帯と特徴を理解して予算に見合うシステムを選択しましょう。

【タイプ別コスト比較】 ・タブレット型システム:初期費用0円〜数万円程度、月額利用料3,000円〜8,000円程度と最も導入しやすい価格帯です。 ・QRコード・ICカード型:初期費用10万円から50万円程度、月額利用料5,000円から15,000円程度が相場となります。 |

ベンダーから提示される費用には、保守・メンテナンス費用が含まれていない場合もあるため、契約前に総コストを確認することが重要です。

また、カスタマイズや他システムとの連携には追加費用が発生するケースもあります。

詳細な見積もりを取得して比較検討することをおすすめします。

4-2. 活用できる補助金や助成金

受付デジタル化の費用負担を軽減したい場合には、補助金や助成金の活用を検討しましょう。

【主要な補助金制度】 ・自治体独自の補助金:例として、東京都の中小企業デジタルツール導入促進助成事業では、経費の2分の1から3分の2、最大100万円まで助成されます。 ・働き方改革推進支援助成金:働き方改革推進支援助成金は厚生労働省が実施する制度で、労働環境改善に資するITツール導入に対して、費用の一部が助成されます。 |

補助金の申請には事前審査が必要で、採択率は制度により異なります。

申請から交付まで数カ月を要するケースが多いため、導入スケジュールに余裕を持って計画しましょう。

5. 低コストで高機能な受付デジタル化はAI接客アバターがおすすめ

「受付デジタル化を、低コストかつ高機能で実現したい」という方には、前出のAI接客アバター「WONDERGIRL powered by AVITA」をおすすめします。

| 【AI接客アバターによる受付デジタル化で実現できること】 ・AIと有人(人間のオペレーターによる遠隔操作)の切り替え ・少数のスタッフによる多拠点での稼働 ・100言語のリアルタイム翻訳機能 ・外部端末(チェックイン機、複数カメラなど)との連携 |

業務内容に合わせて独自カスタマイズをしたり、オリジナルアバターを開発したりすることも可能です。

詳しくは以下のリンクよりお問い合わせください。

6. まとめ

本記事では「受付のデジタル化」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

最初に受付のデジタル化に関する基本的な事項を確認しました。

|

受付デジタル化を実現する4つの方法を解説しました。

|

失敗しない受付システムの選び方として、以下のポイントを押さえましょう。

|

受付のデジタル化から得られる価値は、コスト削減という一面にとどまりません。

顧客満足度の向上や従業員の働き方改革にもつながる総合的な改善施策と位置付け、効果を最大化していきましょう。

#受付 #デジタル化

コメント