「AI接客って最近よく聞くけど、結局どんなことができるのかな?」

「人手不足解消や効率化のためにAI接客に興味があるから、全体像を知りたい」

「AI接客のメリット・デメリットを知ったうえで、導入するかどうか判断したい」

AI接客に興味があるものの、本当に使えるのか、デメリットはないかなど、懐疑的に感じている方も多いかもしれません。

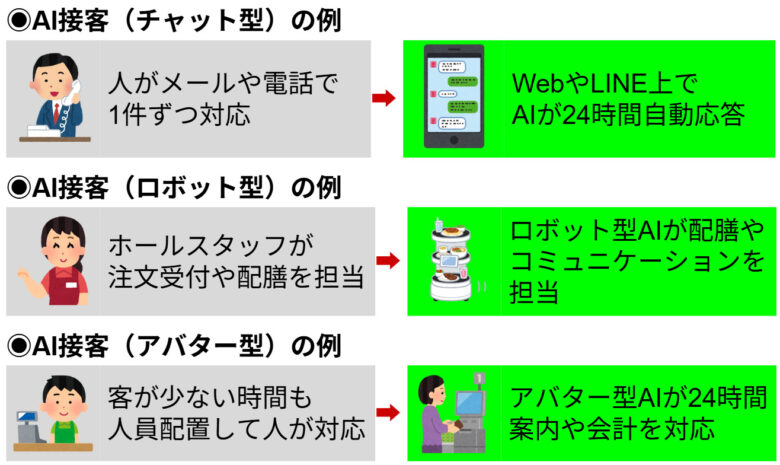

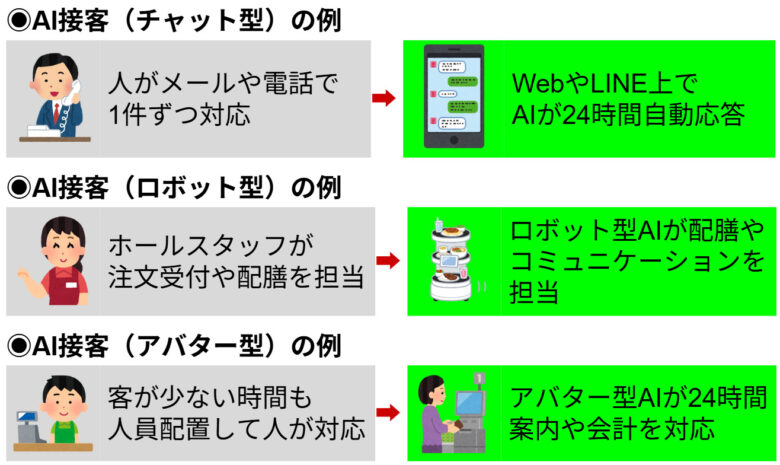

AI接客とは、AIチャットボットやAIアバター、AI電話自動応答など、AI技術を活用して接客の一部または全部を自動化したり補ったりする仕組みをいいます。

飲食・小売・宿泊・不動産・金融といったさまざまな業界で実用化が進んでおり、人手不足の解消やサービス品質の安定化につながっている事例もあります。

しかしながら「AI接客を取り入れればOK」と過信してしまうと、逆に顧客の不満や現場の混乱を招いてしまう可能性があります。重要なのは、AIに任せるべき範囲と人が担うべき範囲を見極めて、スモールスタートから試していくことです。

本記事では、「AI接客とは何か?」という基本的な部分から、業界別の活用事例、導入するメリット・デメリット、失敗しないための導入ステップまでを、実例とともにわかりやすく解説していきます。

読み終えた頃には、どのようにすれば上手くAI接客を取り入れられるか判断できるようになっているはずです。ぜひ最後までお読みください。

目次

1. AI接客とは:AIが接客の一部または全部を行うこと

AI接客とは、人間が行う「接客」の業務の一部または全部を、人工知能(AI)技術が代替または補完する仕組みのことです。

※どこまでを「接客」に含むかの定義はあいまいですが、この記事では、対面・オンラインを問わず、挨拶や声がけ、商品説明、雑談、予約申し込み、案内・誘導、情報提供、さらに飲食業では配膳なども接客に含めて説明していきます。

AI接客を支えているのは、以下のような技術です。

・自然言語処理(NLP):人の話す言葉を理解し、適切に返答するための技術

・音声認識・音声合成:人の声をテキストに変換したり、AIの返答を音声として読み上げたりする機能

・画像・映像処理:アバターの表情制御や、来店客の属性推定などに活用

・大規模言語モデル(LLM):ChatGPTのような、柔軟で自然な対話を生成できる生成AI

これらを組み合わせることで、人と自然にやり取りできるAI接客が、現実の店舗やオンラインサービスに導入されはじめています。

ただし、現状のAI接客は「完全自動化」までは難しいケースが多く、すべてを機械に任せて無人で対応できるというところまでは到達していません。

実際には、ある程度の定型的なやり取りはAIに任せて、より柔軟な対応が求められる接客は人が行う、というハイブリッドな運用がなされていることがほとんどです。

2. 主なAI接客の種類(AIチャット・AIアバター・AIロボット・AI電話自動応答)

ここからは、AI接客の主な4種類(AIチャット・AIアバター・AIロボット・AI電話自動応答)について、それぞれの違いや特徴を具体的に見ていきます。

AI接客の主な4種類 |

どのような方式があり、それぞれ何ができるのかを把握することで、自社に合った選択肢が見えてくるはずです。

2-1. AIチャットボット(サイトやLINEでテキストベースで接客)

画像出典:AVACOM公式サイト

チャット型のAi接客とは、オンライン上で顧客とテキストベースでの接客・コミュニケーションをAIが代替してくれる形式の接客方式です。

AIは実際に目に見える形では存在しませんが、WebサイトやLINEのトーク画面などで、顧客が質問すると自動的に返答してくれる「カスタマーサポート担当」のような役割を果たします。

たとえば、次のような場面でチャット型のAI接客が使われています。

AIチャットボットの活用シーン例 |

現在のチャットボット型AI接客では、「あらかじめ質問と回答を設計しておくシナリオ型」が主流です。

最近では、ChatGPTのような生成AIを活用した自然対話型も登場していますが、誤回答リスクや運用の複雑さから、多くの現場では今もシナリオ型が選ばれています。

AIチャットボットの特徴 |

チャット型のAI接客は、カスタマーサポート・飲食・宿泊・不動産・ECサイト・クリニックなどあらゆる業種で導入が進んでいます。

今回紹介する4種類のAI接客の種類の中でも最も導入障壁が低く、実用フェーズが進んでいる方式として位置づけることができるでしょう。

2-2. AIアバター(ディスプレイに表示されたアバターが接客)

画像出典:AVITA公式サイト「観光DXを加速!AIアバターによる多言語対応&24時間接客で、観光事業者・DMO・自治体を支援」

AIアバターによる接客は、ディスプレイやサイネージなどの画面上に人型のキャラクターや実写映像が登場し、音声と表情を使って接客を行う方式です。

店頭に設置したディスプレイなどに表示するタイプもあれば、公式ホームページなどに設置してオンライン相談をAIアバターが代替する形もあります。

AIアバターは、スタッフの代わりに画面越しで接客する「もうひとりの店員」のようなイメージで、次のような場面で活用できます。

AIアバターの活用シーン例 |

AIアバターは、あくまでモニター越しにはなりますが、人の形やお店の公式キャラクターなど、ブランドに合わせた見た目をした疑似スタッフが接客するのが大きな特徴です。

AIアバターの特徴 |

一部では生成AIを活用した音声応答や自動スクリプト切り替えも導入されていますが、多くの現場では、あらかじめ用意したスクリプトをベースに応答を行う設計が主流です。

まだ完全AIでの運用は難しく、現在の運用形態としてはAIと有人対応のハイブリッド型が主流です。

顧客対応の一次応答はあらかじめ設定したスクリプトで自動化して、難しい質問やイレギュラー対応は、オペレーターがアバターを通じて遠隔で応対するような運用が想定できます。

AIアバターによる接客事例はまだそれほど多くありませんが、コンビニなどの小売業やホテル・不動産・金融・観光案内所の予約受付や定型案内などでの活用が期待されています。

2-3. AIロボット(ロボットを店頭に設置してAIが接客)

AIロボットのAI接客とは、店頭に設置された実物のロボットを通じて、音声や画面で来店客の接客の一部をAIが対応する方式です。

有名なAIロボット接客の例といえば、家電量販店や観光案内所、商業施設などで導入されている人型ロボットのPepperくんや、ファミリーレストランのガストで導入されているネコ型の配膳ロボットなどがあります。

AIロボットの活用シーン例 |

AIの姿を見ることができないチャット型や、モニター画面に表示されるアバター型とは違い、実際に立体的な造形がその場に存在するのが特徴です。

AIロボットによる接客の現状としては、あらかじめ登録された音声ガイドが中心で、AIによる柔軟な会話や判断までは実装されていないことが多いのが実態です。

AIロボットの特徴 |

AIロボットによる接客は、商業施設・家電量販店・観光案内所・飲食店などでの活用事例があります。

まだ完全な有人接客の代替は難しいですが、エンターテインメントの要素も持ちつつ、顧客とコミュニケーションを取る役割を担っています。

2-4. AI電話自動応答サービス(予約・問い合わせなどの電話接客を自動化)

AI電話自動応答サービスとは、顧客からの電話に対してAIが音声で自動応答し、予約受付や案内などの定型業務を代替する仕組みです。

対面での接客ではありませんが、「電話を通じた接客」の一形態として、幅広い業種で導入が進んでいます。

このサービスでは、顧客が電話で話しかけると、AIがあらかじめ設計されたシナリオやFAQに基づいて音声で応答します。

スタッフを介さずに顧客対応を行えるため、業務効率の改善や営業時間外の対応にもつながります。

AI電話自動応答サービスの活用シーン例 |

AI電話自動応答サービスの特徴 |

設計された会話パターンに基づくシナリオ型が主流なので、予約受付など決まった内容を確認するような定型的な電話対応に適しています。

複雑な問い合わせには不向きなので、有人対応に切り替える導線を併用すれば、よりスムーズな顧客体験を提供できます。

AI電話自動応答サービスは、他のタイプのAI接客よりも導入ハードルが低く、設備投資も不要なケースが多いため、比較的小規模な店舗でも導入しやすい形式です。

電話という馴染みのある手段を活用することで、幅広い年齢層の顧客にも違和感なく受け入れられやすく、今後も多様な業界での導入が進むと考えられます。

3.【業界別】AI接客の活用イメージ・具体例

AI接客に使われる主な4種類のサービスについて理解できたところで、「いろいろなAI接客の形があるけれど、自社にはどの種類のAI接客が合うのだろうか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

具体的なAI接客サービスを選ぶにあたっては、「自社と同じ業界では、どのような使われ方をしているか」を知ることが大きなヒントになります。

ここからは、飲食業・小売業・宿泊業・不動産業・金融業の5つの業界について、AI接客の具体的な導入例や活用パターンを紹介します。

【業界別】AI接客の活用イメージ・具体例 |

導入検討時の参考になるよう、業界ごとに多く導入されているAI接客の種類や具体例もあわせて取り上げています。

ぜひ自分の業種の情報を参考にしてみてください。

3-1. 飲食業(配膳ロボットや電話予約、テーブル案内など)

飲食業では、AI接客が「人手不足の解消や業務効率化を図る手段」としてさまざまなシーンで導入されています。

店舗スタッフの確保が難しいなかで、注文・案内・配膳といった業務の一部をAIに任せることで、効率的な店舗運営を維持しやすくなるメリットがあります。

飲食業で採用されているAI接客の例 |

たとえば、回転寿司チェーン「スシロー」では予約・受付・案内において、自然言語処理・空席マッチングAI・センサーデータ解析・音声合成など複数のAI技術を組み合わせて、非接触かつスムーズな接客を自動化しています。

また、ファミリーレストランの「ガスト」では、ネコ型の配膳ロボットを導入して料理提供を自動化することでスタッフの負担を軽減しています。

この配膳ロボットには、障害物回避センサーやカメラ、AIによる障害物認識・経路最適化の機能が搭載されており、人や障害物を避けながら安全にテーブルまで料理を届けることができます。

このように、飲食業では、一部業務に特化したAI接客の導入が進んでおり、お客様にとっても「自分で操作すること」「待たされないこと」が満足感につながりやすい傾向があります。

接客全体をAIに置き換えるのではなく、定型的な業務だけを担わせる形でスタートするのが現実的です。

3-2. 小売業(店頭案内やEC上のチャットボットなど)

小売業では、AI接客が「一次受付の効率化や商品案内の均質化」を目的に導入されるケースが増えています。

とくに、顧客からの質問に対応したいものの、人手が足りなくて全員に個別対応するのは難しいという課題に対して、AIが補助的な役割を果たしています。

AI接客の主な用途は、店舗の入口や売場での案内業務、ECサイト上でのFAQ対応やナビゲーションなど、「初歩的な説明や方向づけ」を担う一次接客です。

購入提案やクロージングといった最終的な判断を伴う対応は、今でも多くの場面で人が担っています。

小売業で採用されているAI接客の例 |

たとえば、ユニクロのオンラインストアでは、AIチャットボット「UNIQLO IQ」が導入されており、商品の在庫確認・返品手続き・コーディネート提案などを、チャット形式で一括して案内する仕組みが整備されています。

AIで解決できない場合は、そのまま有人オペレーターとリアルタイムでチャットができる仕組みも備えており、スムーズに問題解決までたどり着けるよう設計されています。

このように、小売業では、有人接客を補助する幅広い場面でAIが活用されています。

とくに質問が定型化しやすい商品案内や、売場案内などから導入を始めると、現場の負担を抑えつつ効果を実感しやすい傾向があります。

3-3. 宿泊業 (無人チェックイン・多言語案内など)

宿泊業では、AI接客によるフロント業務の省人化・多言語対応・顧客満足度の向上など、複数の課題を解決する手段として注目されています。

とくに、フロント業務や問い合わせ対応といった定型かつ繰り返しの多い業務にAIを活用することで、人的リソースを削減しながら、顧客にとっても便利でスムーズな宿泊体験を提供できるようになっています。

宿泊業で採用されているAI接客の例 |

たとえば、「変なホテル」 では、AIやロボットを駆使して、多言語対応でのフロント受付、本人確認、客室の顔認証管理、さらに清掃や配膳などの業務までを効率化し、144室を6人で運営できる体制を整えました。

時間帯によってはシフトに入る人数が1人で済み、効率は10倍になったといいます。

たとえば、福井県あわら温泉の老舗旅館「清風荘」では、AIチャットボットを導入したことで、チャットの利用数が従来の約20倍に増加し、問い合わせ対応スタッフを4人から3人へ削減できました。

さらにFAQやフォームと連携させることで、電話・メールによる問い合わせ件数も大幅に減少し、業務の効率化とゲストの利便性向上を同時に実現しています。

難しい質問にはスタッフが個別に対応していますが、それでも月あたりの問い合わせ件数は従来の15〜20件からわずか5件にまで減少したそうです。

このように、宿泊業界では、チェックイン・問い合わせ・案内・予約・料金設定といったフロント業務をAIで自動化し、さらに実際の運営業務の一部にもAIを活用する動きが着実に進んでいます。

3-4. 不動産業 (チャット対応・物件マッチングなど)

不動産業界では、来店対応や電話問い合わせなど、従来は人が担ってきた接客業務の一部をAIに任せる動きが広がっています。

とくに、「よくある質問」への対応や物件情報の案内、顧客との初期コミュニケーションなど、定型的で繰り返しの多い業務において、AIが接客の代替・サポートとして活用され始めています。

不動産業で採用されているAI接客の例 |

たとえば、東急リバブル株式会社では、AIアバターが物件情報の案内やよくある質問に自動応答する仕組みを導入し、初期対応を営業担当者に代わって行えるようにしています。

説明内容は担当者に引き継がれるため、対面ではより個別性の高い対応に集中できます。

また、同社が提供する「AI相性診断」では、顧客が条件を入力するとAIが最適な物件を提案します。

来店前にニーズを把握できるため、接客の効率化と満足度向上につながっています。

不動産業界ではすでに、価格査定・広告原稿の作成・物件マッチング・空室リスクの予測といった領域でもAIの活用が広がっています。

それに加えて、直接顧客と接する「接客」の分野にもAI技術が浸透しつつあり、今後は、営業時間外やリモート対応など、さらなる接客の高度化・柔軟化にもつながっていくと考えられます。

3-5. 金融・保険業(対面サポート・非対面での接客強化など)

金融・保険業では、対面での丁寧な接客を重視しつつも、問い合わせの初期対応や簡易な商品案内など、AIを活用して効率化する取り組みが広がっています。

店頭・コールセンター・Webサイトなど複数のチャネルにおいて、AIが接客の一部を代替・補助することで、非対面でもスムーズな応対が可能になり、顧客の利便性や満足度向上につながります。

金融業で採用されているAI接客の例 |

たとえば山形銀行では、ホログラム技術を活用したAIアバター行員による接客の実証実験を実施しています。

店舗に設置された筐体上にAIアバターが表示され、NISAやローン、オンライン相談などに関する情報提供を行うことで、来店客の初期対応を補助する取り組みです。

まだこのような「実際の対面による接客」の代替は実証実験レベルで止まっているものの、AIチャットボットによるテキストコミュニケーションや、電話応対の一部にAIを活用する事例が多くあります。

4. AI接客を導入するメリット

業界ごとに取り入れられているAI接客の特徴を知り、自社に導入した時のイメージができてきた方も多いのではないでしょうか。

ここからは、基本を理解したうえで、「自社でもAI接客を取り入れるかどうか」を決めるために一歩進んで、AI接客を導入する具体的なメリットについて解説していきます。

AI接客を導入するメリット |

ぜひ自分の店舗や施設に取り入れたらどうなるか想像しながら、読み進めてみてください。

4-1. 定型業務の自動化でスタッフの負担を軽減できる

AI接客を導入することで定型業務を自動化できるため、スタッフの負担を軽減できるという大きなメリットがあります。

接客の現場では「聞かれる内容が毎回ほぼ同じ」という場面が少なくありません。

営業時間やメニュー、予約の可否、キャンペーン内容など、毎日繰り返し対応する質問に対して、AIを活用すれば即時かつ的確に返答することが可能になります。

たとえば飲食店であれば、AIチャットボットやAI電話応答で予約業務を自動化すれば、スタッフは電話応対に時間を取られることなく配膳や接客に集中できます。

「何度も同じことを聞かれる」ストレスが減り、現場の心理的・時間的負担を軽くできるのは大きなメリットです。

4-2. 24時間対応や多言語対応が可能になる

AI接客を導入すれば、営業時間や言語の制約に左右されずに、幅広い顧客に対応できるメリットもあります。

たとえば夜間や早朝など、通常はスタッフの対応が難しい時間帯でも、AIチャットボットや音声AIであれば問題なく稼働できます。

また、あらかじめ言語設定をしておけば、英語・中国語・韓国語など多言語での案内も自動化できます。

小田急ホテルセンチュリーサザンタワーでは17言語に対応するAIチャットボットを導入しており、外国人宿泊者からの問い合わせにも24時間体制で自動応答しています。

人手が足りなくても、外国語を話せるスタッフがいなくても、AIを活用すれば「対応できない」という状況を減らすことが可能になります。

4-3. 接客品質のばらつきを防げる

AI接客を活用するメリットとして、対応する人による品質のばらつきを抑えて、いつでも安定した接客ができるという点もあります。

人が接客する場合、経験やスキル、さらには体調や忙しさによって対応内容に差が出ることは避けられません。

しかしAIは、あらかじめ設定されたシナリオやデータに基づいて一貫した回答を提供できるため、接客の質を均一に保つことができます。

たとえば東急リバブル株式会社では、新築マンションの販売現場にAIアバターを導入し、物件説明や初期対応を自動化しています。

一定の品質で説明を行い、複雑な相談は営業担当者へ引き継ぐことで、顧客の不満を抑えながら業務効率を高めています。

接客の「当たり外れ」をなくし、誰が対応しても一定の満足が得られる仕組みが構築できる点は、AI導入の大きなメリットです。

4-4. 対話・来客データを蓄積して改善につなげられる

AI接客では、やり取りのデータがすべて記録されるため、サービス改善に役立てることができます。

どんな質問が多いのか、どこで顧客が離脱するのかといった傾向を分析すれば、FAQの強化やチャットフローの最適化が可能になります。

こうした改善を繰り返すことで、接客の精度や顧客満足度を高めていくことができます。

たとえば、AIアバターを搭載したデジタルサイネージ型の接客システムでは、顧客との会話内容だけでなく、タッチ操作の履歴や滞在時間、属性(年齢層・性別推定)などのログも取得できるため、接客の改善に加えてマーケティングにも活用できます。

AIは接客をこなすだけでなく、顧客対応をより良くしていくための改善材料を残してくれる存在でもあります。

4-5. 少人数運営・人手不足対策に効果がある

少ない人数で効率よく店舗や施設を運営したい場合、AI接客の導入は非常に効果的です。

人手不足が慢性化している業界では、採用強化だけでは限界があります。AIが一部業務を代替・補助することで、限られた人数でも必要な接客対応を継続できるようになります。

代表的な例として、「変なホテル」では多くの業務をAIやロボットに任せることで、144室を6人で運営できる体制を整えています。

時間帯によっては、1人で施設全体を回せるほどの効率化を実現しています。

昨今ではどの業界でも人手が足りない状況が続いています。

人手不足を解消する意味でも、AI活用は非常に重要といえます。

5. AI接客のデメリット・注意点

ここからは、前章の逆で、AI接客を導入・活用するうえでのデメリットや注意点についても解説していきます。

AI接客のデメリット・注意点 |

AI接客を正しく運用できれば業務効率化と顧客満足度を両立することはできますが、活用方法を間違ってしまえば顧客の満足度を下げてしまいかねません。

導入失敗とならないよう、しっかりと事前にデメリットや注意すべき点を把握しておきましょう。

5-1. 人が対応してくれない不満が出る場合がある

AIが答えてくれること自体は便利でも、「今は人と話したい」と思っているときに人に切り替わらないことが、かえって不信感につながるケースがあります。

たとえば、不動産ポータルサイトにおけるチャットボットで、物件の詳細や内見の日程について「担当者につなげてほしい」と入力しても、ボットが延々と案内を続けてしまい、ユーザーが離脱してしまうというようなケースが考えられます。

初期対応の効率化だけを考えてしまうと、逆に顧客を失いかねないため注意が必要です。

AIで対応できることと有人対応することをしっかりと切り分けて、有人対応が必要なケースでしっかりと対応できるような仕組みづくりが重要です。

5-2 . 定型業務を超えたイレギュラーな対応が苦手

AI接客の弱点のひとつは、イレギュラーな状況への柔軟な対応が難しい点です。

AIはあらかじめ設定されたデータやルールに従って動くため、予測できる範囲の定型業務には強い一方で、想定外の事態には正確に対応できないことがあります。

とくに、複数の質問が組み合わさった相談や、顧客の感情や意図をくんだ対応には限界があります。

また、相手の不機嫌そうな態度や困っている様子を察して対応を変えるといった人間的な気配りもAIには難しいため、感情や状況に応じた判断が必要な場面では、人のフォローが欠かせません。

AI接客はあくまで定型業務の自動化に適しており、複雑さや感情の伴う対応は、人との分担やハイブリッド運用で補うことが重要です。

5-3. 初期費用や運用・保守コストがかかる

AI接客は「人件費の削減手段」として語られることもありますが、導入時や運用中にはもちろんコストがかかります。

どのようなAI接客サービスを導入するか、どのような形式のものを選ぶかなどによって、費用はかなり差が出ますが、以下に初期費用や維持費の例を掲載します。

AI接客の初期費用・維持費 |

うまく活用できれば人件費削減に大幅に寄与する可能性が高いAI接客ですが、導入前に具体的に見積もって費用対効果を冷静に見極めることが重要です。

6. AI接客の導入で成功するための3つのポイント

前章のデメリットの章でも紹介したように、AI接客には注意点もあり、「とりあえず導入すればすぐに成果が出る」というものではありません。

AI接客の活用を始める際には、以下の3つのポイントを意識することが重要です。

AI接客で成功するための3つのポイント 1. AIに任せてよい業務・そうでない業務を見極める 2. AIと人の切り替えポイントを設計しておく 3. 小さく始めて効果を見ながら広げる |

実際に、今回の記事で紹介したAI接客の成功事例の多くは、すべてをAIに丸投げするのではなく、対応可能な業務を明確に切り取って、AIが対応できる内容のみをAIに任せているという運用がほとんどです。

次章では、失敗せずにAI接客を導入するためのステップを解説していくので、できればこの記事を参考に段階的に進めていきましょう。

7. 失敗せずにAI接客を導入する6ステップ

ここまで解説したように、AI接客は便利で効果的な手段である一方、「できること・できないこと」を正しく見極めずになんとなく導入してしまうと、かえって混乱や不満につながるおそれがあります。

いきなり本格導入するのではなく、まずはスモールスタートで試しながら、必要に応じて人の対応と切り替える運用を前提に考えることが重要です。

最後に、現場の混乱を避けて、顧客満足度を下げないための導入ステップを6つに整理して解説します。

失敗せずにAI接客を導入する6ステップ |

どのステップも重要なので、ひとつずつしっかり確認していきましょう。

7-1. ステップ1:同じ業種・規模の成功事例を参考にする

AI接客を導入する前に、まずは自社と近い業種・規模での成功事例を調べることが重要です。

なぜなら、AIにどのような業務が向いているか、また現場でどのように使われているかを把握することで、自社で無理なく実現できる「現実的な導入範囲」を見極めるヒントになるからです。

たとえば同じ飲食業でも、店舗の規模によって導入できるAIシステムの内容には違いがあります。

小規模な店舗であれば「電話予約の受付だけをAIで自動化する」「LINEチャットで定型的な問い合わせに対応する」といった限定的な使い方が現実的です。

一方で大規模なチェーン店では、より高度な自動化を実現している事例もあります。

たとえばスシローでは、Web予約システムと連携して空席状況に応じた自動音声案内を行い、受付からテーブル案内までをAIが一括して担う仕組みを整えています。

こうした大がかりなシステムは十分な資金力・開発体制がある大企業だからこそ実現できる側面があります。

大規模な事例をそのまま模倣して、いきなり多機能なAIシステムを導入してしまうと、運用が追いつかずに現場が混乱するリスクもあるため注意が必要です。

自社の業務規模や目的に合った範囲から「まずはできることから始める」ことが、AI接客を成功させるための現実的な第一歩です。

自社と同じ課題や条件を持つ事例を参考にすることで、AIに任せるべき範囲と人的対応を残すべき範囲の線引きを判断しやすくなります。

7-2. ステップ2:AI接客の種類と特徴を把握する

AI接客には、チャット型・アバター型・AIロボットといった複数のタイプがあり、それぞれ得意な業務領域が異なります。

導入前にそれぞれの違いや特徴を把握して、自社の業務に最適な形式を選ぶことが、無駄な導入コストや運用の失敗を防ぐうえで重要です。

たとえば、Webサイトでのよくある質問対応にはチャット型、有人接客と切り替えてAI接客を導入したい場合にはアバター型、店の中を移動するならばAIロボットといったように、それぞれの強みに応じた使い分けができます。

AI接客を業務のどこにどう組み込むかを検討するには、種類ごとの機能や限界を正しく理解することが欠かせません。

7-3. ステップ3:自社に合うサービスを比較・検討する

方向性やAI接客の種類が定まってきたら、同じカテゴリの中でも複数のAI接客サービスを比較して、自社に最適なサービスを選ぶことが大切です。

機能が似ていても、サービスごとに費用・機能・対応可能な業務範囲、使用感、使いやすさなどが異なります。

やみくもに導入してしまうと「思っていた効果が出ない」「現場で使いこなせない」といった失敗につながりかねないので注意しましょう。

たとえば同じ「AIアバターによる接客サービス」でも、事前に用意されたシナリオをもとに対応するタイプと、生成AIを使って柔軟に会話を返すタイプがあり、「どこまでAIに任せるか」「どのように人が介入できるのか」など設計にも違いがあります。

こうした違いによって、必要な初期費用・導入期間・スタッフの役割・対応できる業務範囲なども変わってきます。

同じジャンルのサービスだからといって一括りにせず、複数の候補を比較検討することが重要です。

7-4. ステップ4:無料トライアルなどでお試し導入してみる

導入したいAI接客サービスが見つかったら、まず小さな範囲で試してみることが大切です。

無料トライアルや実証実験の機会が用意されているAI接客サービスも増えており、初期投資を抑えて導入前に性能や効果を確認することが可能です。

いきなり全店舗や全顧客対応に適用するのではなく、「特定の時間帯の予約受付だけ」などと限定的な範囲で始めることで、現場との相性や運用上の課題を把握しやすくなります。

たとえば、AI接客を導入して人手不足の解消を期待したものの、実際には顧客がそのAIを使ってくれず、まったく省人化につながらなかったというケースもありえます。

こうしたリスクを避けるためにも、一部導入やトライアルによる検証を通じて、実際の利用状況を見極めるプロセスを入れておくと安心です。

はじめに小さく試してから、本格導入に移行することで、無理のない範囲で最適な運用を見つけやすくなります。

導入後に「思っていた効果が出ない」とならないよう、段階的な検証が重要です。

7-5. ステップ5:顧客・現場の反応を確かめながら調整する

AI接客は、導入して終わりではありません。

お試し導入の結果をもとに、「どこがうまくいったか」「どこが使われなかったか」を客観的に検証し、改善・見直しを行うことが成功のカギです。

実際には、AI接客を導入しても、思ったように顧客が利用してくれなかったり、スタッフが操作しにくく感じたりするケースがあります。

たとえば、以下のような課題が見えてくることがあるでしょう。

・チャット型AIを導入したものの、AIを敬遠する高齢の顧客が多く、結果的に電話の問い合わせが減らなかった

・AIアバターを導入したが、現場スタッフから「有人への切り替えがしづらい」といった不満が出た

・予約受付をAIに任せたが、使い勝手が悪く顧客が途中で離脱してしまった

こうした状況が確認された場合は、FAQや導線の見直しなどの調整のほか、採用するサービス自体を切り替えるといった判断も検討する必要があります。

「顧客が使いやすいか」「現場で本当に運用できるか」という視点を常に持ちながら、柔軟に設計や体制を見直していくことが大切です。

AI接客は、「一度入れたら終わり」のツールではなく、導入後の試行錯誤を通じて育てていくものです。

改善を繰り返していくことが大切です。

7-6. ステップ6:成果が見えてきたら全体に拡大する

AI接客の導入効果が一定以上見えてきたら、徐々に対象範囲を広げて本格運用へ移行するタイミングです。

一部の業務や時間帯で試験的に導入し、「顧客からの反応が良い」「スタッフの負担が軽減できた」といった成果が得られた場合は、その成果を基に他の店舗や部署へも展開を検討します。

たとえば飲食チェーンで、AIチャットボットによる予約受付がうまく機能した場合には、次のフェーズとして店舗での省人化にもAIを活用することを検討することができるでしょう。

初期導入の効果が限定的だった場合でも、「AI接客は失敗だった」と結論づけるのではなく、どの部分がボトルネックだったかを明確にしたうえで段階的に拡張・調整していくことが大切です。

AI接客は導入するだけで完璧に機能するものではなく、人と技術の役割分担を最適化しながら、継続的に改善していくプロセスが成功のカギとなります。

最初の一歩で得られた知見を活かしつつ、自社に合った展開スピードと範囲で広げていきましょう。

8. AIと有人を切り替えられる接客サービスなら「WONDERGIRL powered by AVITA」

AI接客を成功させるためには、いきなりすべてを自動化しようとするのではなく、「AIに任せる範囲」と「人が対応すべき範囲」を丁寧に見極めながら、段階的に導入していくことが重要です。

前章では、そのためのステップや注意点を紹介してきました。

とはいっても、実際の現場では「どこから人に切り替えるべきか」「AIだけで本当に対応できるか」という悩みも多く、導入に踏み切れないケースも少なくありません。

そこで注目されているのが、AIによる定型的な案内と、必要に応じた有人対応とをスムーズに切り替えられる接客ツールです。

ここでは、そうした柔軟な対応が可能な「WONDERGIRL powered by AVITA」の特徴と活用例を紹介します。

新日本印刷株式会社の「WONDERGIRL powered by AVITA」は、生成AIによる自動応対と、オペレーターによる人間的な対応をスムーズに切り替えられる次世代型のAI接客アバターサービスです。

音声・テキストの双方向対話が行え、会話内容はすべて記録・蓄積されるため、接客品質の継続的な改善にも活用できます。

100言語のリアルタイム翻訳対応により、深夜帯の無人受付や外国人観光客への多言語案内などでも活用できます。

WONDERGIRL powered by AVITAの活用シーン例 |

アバター接客による省人化と顧客満足の両立を目指したい企業の方は、ぜひ一度ご相談ください。

サービス内容については、以下から資料をダウンロードできます。

9.まとめ

本記事では「AI接客」についてのさまざまな情報を解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆AI接客とは

・AIが接客の一部または全部を行うこと

◆AI接客の主な種類と特徴

・AIチャットボット(サイトやLINEでテキストベースで接客)

・AIアバター(ディスプレイに表示されたアバターが接客)

・AIロボット(ロボットを店頭に設置してAIが接客)

・AI電話自動応答サービス(予約・問い合わせなどの電話接客を自動化)

◆【業界別】AI接客の活用イメージと事例

・飲食業(配膳ロボットや電話予約、テーブル案内など)

・小売業(店頭案内やEC上のチャットボットなど)

・宿泊業(無人チェックイン・多言語案内など)

・不動産業(チャット対応・物件マッチングなど)

・金融・保険業(対面サポート・非対面での接客強化など)

◆AI接客を導入するメリット

・定型業務の自動化でスタッフの負担を軽減できる

・24時間対応や多言語対応が可能になる

・接客品質のばらつきを防げる

・対話・来客データを蓄積して改善につなげられる

・少人数運営・人手不足対策に効果がある

◆AI接客のデメリット・注意点

・人が対応してくれないことに対する不満が出る場合がある

・定型業務を超えたイレギュラーな対応が苦手

・初期費用や運用・保守コストがかかる

AI接客は、導入して終わりではなく、継続的に発展させていくことが重要です。

AIアバター接客に興味がある方は、ぜひまずはお気軽にお問い合わせください。

#ai #接客

コメント