「医療の人手不足の現状はどうなっているの?」

「現場で働く医療従事者が大変なのに、根本的な解決策が見えてこない」

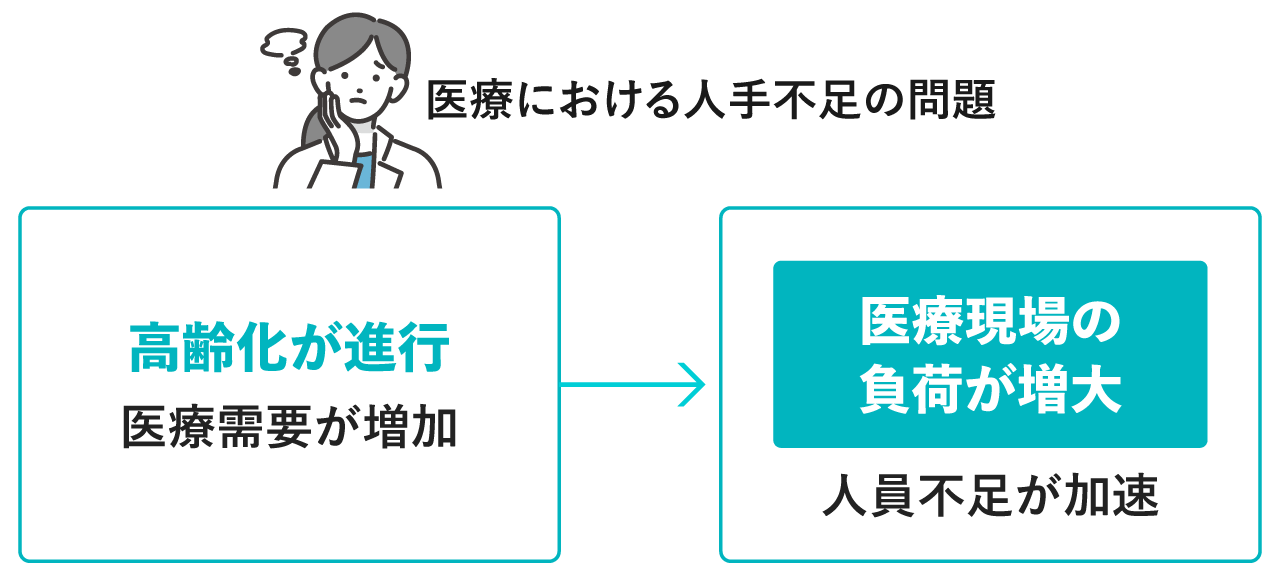

団塊世代が後期高齢者となり医療需要が急増する一方で、慢性的な人手不足により医療提供体制の維持が困難な状況となっています。

この問題を放置すれば、地域医療の崩壊につながりかねません。

本記事では、統計データに基づいて、医療における人手不足の現状を取り上げます。

さらに、採用・定着策や最新テクノロジーを活用した解決策を、具体的に紹介します。

| 【この記事を読むと得られるメリット】 ・医療業界の人手不足の現状を具体的なデータで把握できる ・人手不足の根本原因が理解でき、問題解決への糸口が見つかる ・採用強化からAI活用まで、実践的な解決策が学べる |

医療の質と安全を守りながら、持続可能な医療提供体制を構築するために、これらの情報をお役立てください。

目次

1. 医療業界の人手不足が深刻化している現状データ

日本の医療業界では、医師・看護師をはじめとする医療従事者の深刻な人手不足が続いています。

まずはその現状をデータから紐解いていきましょう。

|

1-1. 日本は国際的に見て医師の数が少なく地域によって偏りがある

日本の医師数は約34万人(2022年時点)です。

全国保険医団体連合会のサイトでは、

〈人口1000人あたりの医師数(臨床医)は2.4人でOECD諸国(36カ国)のうちワースト5位であり、OECD加盟国の平均である約3.5人と比較すると、日本は13万人も医師が少ない計算になる〉

との趣旨が指摘されています(出典:全国保険医団体連合会「医師数「過去最高」でもOECD平均より13万人少ない」)。

この医師不足は全国一律ではなく、地域間格差が深刻な問題となっています。

【都道府県別医師数の格差】 ・医師数の下位地域:一方、埼玉県が人口10万人あたりの医師数180.2人で最少となっており、次いで茨城県・千葉県といった大都市近郊でありながら医師数が少ない地域が目立ちます。 ・格差の実態:最多の徳島県と最少の埼玉県では約1.9倍もの開きがあります。 |

診療科間の偏在も深刻で、小児科・産科・救急科など過酷な診療科では、医師確保がとくに困難です。

厚生労働省の統計では、2020年から2022年にかけて小児科医数が1.2%減少し、産婦人科や外科医も横ばいから微減となっています。

出典:厚生労働省「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の結果を公表します」

1-2. 看護師需要は2025年に約27万人不足の可能性がある

一方、看護師の人手不足も深刻な状況にあります。

厚生労働省の将来推計によれば、2025年に必要な看護師数は約188万〜202万人と見込まれる一方、供給見込みは約175万〜182万人にとどまり、最大で27万人の看護師が不足する可能性があります(出典:厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会看護職員需給分科会中間とりまとめ(案)」)。

この不足数は勤務環境の改善シナリオなど複数ケースで推計された数字ですが、少なく見積もっても数万人規模の不足は避けられない状況です。

【看護師不足の深刻な実態】 ・業務負荷が増える現状:日本医労連らの2022年の調査によれば、看護職員が「仕事を辞めたい」と感じている割合は79.2%にも達し、その理由の第1位は「人手不足で仕事がきつい」(58.1%)となっています。 ・地域格差の拡大:都市部に看護師が集中し、地方の医療機関では慢性的な人手不足に陥っています。 |

さまざまなデータから浮かび上がるのは、現場の過酷な労働実態です。

出典:公益社団法人日本看護協会「2024 年 病院看護実態調査 報告書」調査時期:2024 年10 月1日〜11 月15日/調査対象:全国の病院8,079施設(全数)※看護部長に回答を依頼/有効回答数:3,417、日本医労連・全大教・自治労連「2022 年看護職員の労働実態調査」調査時期:2022年10月〜12月/調査対象:日本医労連、全大教、自治労連の加盟組合のある医療機関・介護事業所などで勤務している看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)/有効回答数:35,933人分

1-3. 薬剤師や医療技師も人材確保が困難な傾向がある

薬剤師や臨床工学技士、診療放射線技師、臨床検査技師などのコメディカル職種でも人手不足が続いています。

厚生労働省の調査では全都道府県で病院薬剤師が必要数を満たせておらず、最高の京都府でも95%、最低の青森県では55%しか充足できていない状況です(出典:厚生労働省「第13回薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」)。

また、特筆すべき点は、地域偏在の傾向が強まっていることです。

たとえば薬剤師の場合、都市部のドラッグストアなどには比較的集まりやすい一方、地方の病院や調剤薬局では、深刻な人手不足に陥っている現状があります。

2. 医療における人手不足の7つの根本原因とメカニズム

医療業界の人手不足は単一の要因ではなく、複数の構造的問題が複雑に絡み合って発生しています。

その背景を以下で見ていきましょう。

|

2-1. 医療需要の急増と労働人口の減少が同時進行している

日本は世界に例を見ない速さで高齢化が進行し、医療需要と労働力供給の構造的なミスマッチが深刻化しています。

この人口構造の変化によって、医療提供体制の維持がきわめて困難な状況となっています。

【少子高齢化による需給バランス悪化の構造】 ・労働力供給の構造的な制約:少子化により医療従事者として新たに参入する人材が減少しています。 ・人材不足の常態化:需要過多と供給不足により一人ひとりの医療従事者にかかる業務負荷が増大し、新たな医療技術の導入や質の向上に取り組む余裕もなくなっています。 |

2-2. 地域偏在で都市部集中と地方の医療過疎が拡大している

医療従事者の地域間格差は年々拡大しており、都市部への人材集中と地方の医療過疎化が深刻化しています。

若手医療従事者の都市部志向は根強く、地域偏在の解決は困難な状況が続いています。

【地域偏在が深刻しているメカニズム】 ・悪循環の拡大:地方で医師・看護師が不足するほど、既存職員の負担は増大し、さらなる離職を招く悪循環に陥ります。 ・政策による効果の限界:政府は地域偏在対策として医師偏在指標の導入や地域枠制度の拡充を進めています。 |

2-3. 厳しい労働環境と長時間勤務で離職率が高止まりしている

医療現場の過酷な労働環境が、人材不足を深刻化させる大きな要因となっています。

労働環境の改善なくして人材定着は困難であり、根本的な解決が急務となっています。

【労働環境の過酷さの実態】 ・休暇取得の困難さ:人手不足により有給休暇の取得が困難で、医療職の有休消化率は他業界より低い水準にあります。 ・制度改善の限界:2024年から医師の時間外労働上限規制が導入されましたが、実際には特例上限いっぱいの残業をしている医師も多く存在しています。 |

出典:厚生労働省「医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド」、公益社団法人日本看護協会「2024 年 病院看護実態調査 報告書」調査時期:2024 年10 月1日〜11 月15日/調査対象:全国の病院8,079施設(全数)※看護部長に回答を依頼/有効回答数:3,417

2-4. 給与水準と責任の重さのバランスが悪化している

「医療従事者の給与水準と職務責任の重さが見合わない」という構造的な問題も、人材確保を困難にしています。

これらの処遇面の問題は、とくに若い世代の医療従事者の職業選択や継続意欲に大きな影響を与えています。

【処遇と責任のアンバランス】 ・勤務医の処遇に関する課題:医師についても、とくに勤務医は当直や時間外労働への手当が十分とはいえず、労働時間に対する報酬が見合わないと感じるケースも少なくありません。 ・評価制度の不備:専門性を高めても処遇に反映されない、管理職になっても責任だけが重くなり報酬は微増といった状況に対する不満の声も聞かれます。 |

出典:日本医労連・全大教・自治労連「2022 年看護職員の労働実態調査」調査時期:2022年10月〜12月/調査対象:日本医労連、全大教、自治労連の加盟組合のある医療機関・介護事業所などで勤務している看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)/有効回答数:35,933人分

2-5. 医療技術の高度化で求められるスキルレベルが上昇している

医療技術の急速な進歩により、医療従事者に求められる知識・技術レベルが年々高度化していることも人材不足の一因となっています。

この技術高度化と人材育成のギャップにより、現場では「使える人材」の育成が困難となり、人手不足感がさらに深刻化する悪循環が生じています。

【技術高度化による人材育成の困難】 ・継続的な学習の負担:医療従事者は資格取得後も継続的な学習が義務付けられており、学術集会への参加や認定資格の取得など自己研鑽に多大な時間と費用を要します。 ・指導者不足の深刻化:ベテラン医療従事者の退職により、新人や若手を指導できる経験豊富な職員も不足しています。 |

2-6. 新規養成数が頭打ちとなっている

医療従事者の養成における構造的な制約も、人手不足の根本原因のひとつです。

教育・養成システムの制約により、中長期的な人材供給量の増加には限界があり、需要増加に追いつかない構造的な問題が続いています。

【養成数制約の歴史と現状】 ・看護師・コメディカル職種の課題:看護師については少子化で学生自体が減っていることに加え、看護職の労働環境へのイメージなどから志望者が伸び悩んでいる地域があります。 ・地域での人材循環機能不全:地方では養成機関が少ないうえに、せっかく地元で人材を育成しても都市部の病院へ流出してしまうケースが多くなっています。 |

参考:日本医師会勤務医委員会「平成22年3月平成20・21年度勤務医委員会答申医師の不足、偏在の是正を図るための方策-勤務医の労働環境(過重労働)を改善するために-」

2-7. 職場のハラスメントや人間関係の問題が見られる

医療現場における職場の人間関係やハラスメント問題も、離職率の高さと人材定着の困難さに影響しています。

職場環境の問題は、技術や知識を持った優秀な人材であっても早期退職に追い込まれる原因となります。

働きやすい職場風土の醸成が人材定着のための重要な課題です。

【職場環境悪化の要因】 ・コミュニケーション不足の深刻化:慢性的な忙しさにより職員同士のコミュニケーションが希薄になり、相談しにくい雰囲気や孤立感を生む一因となっています。 ・管理職の対応力の不足:管理職自身も現場業務に追われ、部下の精神的ケアや職場環境改善に十分な時間と労力を割けない現状があります。 |

3. 即効性のある人手不足の解決策【採用・定着編】

深刻な人手不足に対処するために、具体的に何をすべきでしょうか。まずは採用や定着に関わる5つの対策を見ていきましょう。

|

3-1. 給与体系を見直して引き上げる

医療機関が最も直接的に実施できる人材確保策が、給与水準の見直しと引き上げです。

【給与改善策の例】 ・各種手当の充実:夜勤手当の増額、危険手当や感染手当の新設、資格取得支援金の支給など、基本給以外の手当を充実させることで実質的な収入向上を図ります。 ・長期勤続インセンティブ:複数年勤務での報奨金制度や勤続年数に応じた昇給制度を導入し、長期定着を促進する仕組みを構築します。 |

給与改善は即効性が高く、求人応募者数の増加や離職率の低下に直結する効果が期待できます。

3-2. 福利厚生を充実させる

給与以外の福利厚生の充実も、人材確保と定着に大きな効果を発揮します。

【福利厚生施策の例】 ・住宅支援制度の充実:家賃補助や社宅・寮の提供、マイホーム取得支援金の支給など、住居に関する支援を手厚くすることで経済的負担を軽減します。 |

充実した福利厚生は、給与という尺度だけでは測れない「働きやすさ」という価値を生み、職場全体の魅力を高めます。

3-3. 柔軟な勤務制度を導入し時短や在宅ワークを実現する

従来の画一的な勤務形態を見直し、職員のライフステージやニーズに応じた柔軟な勤務制度を導入する医療機関も増えています。

【多様な勤務制度の例】 ・夜勤専従・日勤専従の選択制:職員の希望に応じて夜勤専従や日勤専従を選択できる制度を導入し、ライフスタイルに合わせて働けるようにします。 ・事務系業務のリモートワーク化:医事課や総務部門などの事務系職種では、在宅勤務やサテライトオフィス勤務を導入する方法があります。 |

日本には資格を持ちながら現在医療職に就いていない「潜在看護師」「潜在保健師」などが相当数、存在しています。

柔軟な勤務制度を整備すれば、従来は就業が困難だった潜在的な人材層を活用できるようになり、人手不足の緩和が期待できます。

厚生労働省が2015年に開始した免許保有者の届出制度(とどけるん制度)とも連携し、人材活用を進めていきましょう。

3-4. 職場環境を改善しハラスメントを防ぐ

働きやすい職場風土の醸成は、人材定着にとってきわめて重要な要素です。

ハラスメントの防止や職員間のコミュニケーション改善、相談体制の整備などにより、心理的安全性の高い職場環境を構築する取り組みが各地で進められています。

【職場環境改善の取り組み例】 ・メンタルヘルス支援の充実:産業医やカウンセラーによる相談窓口を設置し、職員のメンタルヘルスケアに積極的に取り組みます。 ・コミュニケーション活性化策:職員間のコミュニケーションを促進するため、定期的な懇親会の開催、部署を超えた交流イベント、提案制度の活用などを実施することも良案です。 |

職場環境の改善により職員満足度が向上し、「この職場で長く働きたい」と感じる職員が増加していくと、自然な人材定着効果が期待できます。

3-5. 研修制度やキャリアアップ支援を強化する

医療従事者のキャリア形成支援と専門性向上のための仕組みを充実させることも、人材確保と定着に効果をもたらします。

【研修・教育支援制度の例】 ・専門資格取得の全面支援:認定看護師や専門看護師、各種医療技術の認定資格取得に向けて、研修費用の全額補助・勤務調整・代替要員の確保などを行い、職員の専門性向上を全面的にバックアップします。 ・学会参加・研究活動支援:学術集会への参加費用補助、研究活動のための時間確保、論文発表支援など、職員の学術活動を積極的にサポートします。 |

こういった仕組みが充実していれば、職員は自身の成長を実感でき、長期的なキャリア形成の展望を持てるようになります。

結果として、定着率の向上と組織全体の医療水準向上につながります。

4. 業務効率化と負担軽減による人手不足の解決策【テクノロジー活用編】

限られた人材で最大限の医療サービスを提供するため、先端技術を活用した業務効率化も急速に進んでいます。

テクノロジーを活用した対策を4つ、見ていきましょう。

|

4-1. AIアバターで多様な業務を自動化する

AI技術の進歩により、医療現場のさまざまな業務をAIが代行・支援できるようになっています。

とくにAIアバターを活用した業務効率化は、医療従事者の業務負担を大幅に軽減する効果が期待されます。

具体的な事例として、近畿大学病院では、アバター活用による受付省人化の実証実験が行われています。

出典:AVITA「近畿大学病院でアバター活用による受付省人化の実証実験を実施」

【近畿大学病院における取り組み例】 ・多言語をはじめとする柔軟な対応:従来は受付での対応人数に限界があり、長時間の待機が発生していました。 ・患者に寄り添うサービス提供:アバターは、ときに人よりも話しやすく気軽に相談ができるため、職員の負荷軽減に貢献するだけでなく、患者や来院者に寄り添うサービスの提供が可能です。 ・将来的な医療業務への展開:将来的には、AI技術を活用して総合案内や診療受付だけでなく、手術や入院時の説明を行う医療従事者のサポートとしてもアバターを活用する予定です。 |

具体的なソリューションとしては、「WONDERGIRL powered by AVITA」が挙げられます。

AVITA提供の「AVACOM」を活用した、生成AIによる自動応対と、オペレーター(人)による応対の切り替えが可能な、次世代型のAI接客アバターサービスです。

「WONDERGIRL powered by AVITA」はアバターと人のハイブリッド対応が可能で、さまざまなスタイルのアバター接客に応用できます。

人が複数拠点を遠隔対応できる点は、当サービスならではの特徴となります。

サービスについての資料は以下よりダウンロードしてください。

4-2. 電子カルテシステムを導入する

紙カルテにおける、情報検索の遅れや部門間連携の滞りといった課題は、電子カルテの導入によって大きく改善できます。

【電子カルテによる効率化の効果】 ・オーダリングシステム(医師が処方や検査指示を電子的に入力するシステム)との連携:処方箋発行、検査オーダー、入院指示などもデジタル化すれば、転記ミスの防止と業務効率化が同時に実現します。 ・統計・分析機能の活用:診療実績や患者動向の集計が自動化され、経営分析や医療の質評価に必要なデータを迅速に取得できるようになっています。 |

また、地域医療連携システムを導入すれば、医療機関の垣根を超えた情報共有も円滑化できます。

紹介状作成や逆紹介の業務負担も、大幅な軽減が期待できます。

4-3. AI診断支援ツールで医師の診断業務をサポートする

画像診断や病理診断の分野でAI技術の実用化が進み、医師の診断業務を強力にサポートするツールが普及しつつあります。

とくに、専門医不足が深刻な放射線科や病理診断科では、AIによる診断支援は質の高い医療を維持するための重要な役割を担い始めています。

【AI診断支援の実用化の例】 ・病理診断支援システム:がん細胞の識別や組織診断においてAIが病理医の判断をサポートし、診断精度の向上と業務効率化を同時に実現しています。とくに病理医不足が深刻な地方病院では、AIのスクリーニング機能により、限られた専門医でより多くの症例に対応できるようになっています。 ・内視鏡診断の高度化:消化器内視鏡検査においてAIがポリープやがんの早期発見を支援し、見逃し率の低下と診断時間の短縮を同時に達成しています。内視鏡専門医の負担軽減により、より多くの患者に質の高い検査を提供できます。 |

これらのAI診断支援は、診断の質と効率の両面で大きな改善効果が期待される分野です。

今後の技術的成熟とともに、その役割はますます重要になっていくでしょう。

4-4. 遠隔医療システムで地方の医師不足をカバーする

遠隔医療技術の発達により、医師不足が深刻な地域でも、都市部の専門医による診療を受けられる体制が整備されつつあります。

【遠隔医療の活用例】 ・遠隔画像診断システム:地方病院で撮影したCT・MRI画像をインターネット経由で都市部の放射線科専門医が読影するサービスが普及し、放射線診断専門医の不足を効果的に補完しています。 ・遠隔視触診:5G通信技術を活用し、専門医が離れた場所から診察を行う遠隔医療の研究が進んでいます。 |

このように、遠隔医療技術の発展は、医療における人手不足という構造的な課題を解決し得る、大きな可能性を秘めています。

5. まとめ

本記事では「医療における人手不足」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

医療業界の人手不足が深刻化している現状データとして、以下を解説しました。

|

医療における人手不足の7つの根本原因とメカニズムは以下のとおりです。

|

採用・定着にかかわる人手不足の解決策として、以下を解説しました。

|

テクノロジーを活用した解決策としては以下が挙げられます。

|

医療の人手不足は、本記事で見てきたように根深い構造的問題を抱えています。

処遇改善や働き方改革といったアプローチに加え、AIをはじめとする先端技術の活用も視野に入れた、多角的かつ戦略的な取り組みが不可欠です。

多角的な取り組みにより、持続可能な医療体制を未来へつないでいきましょう。

#医療 #人手不足

コメント