「小売業の在庫管理がうまくいかない」

「非効率な在庫管理になっているから改善したい」

という方は多いのではないでしょうか。

小売業において、在庫管理は利益を左右する極めて重要な業務です。

しかし実際には、感覚や経験に頼った在庫管理に頭を悩ませる声も少なくありません。

最近では小売業にもDX・デジタル化の波が押し寄せており、大手小売チェーンを中心に、効率的かつ正確に在庫を把握するためのツールやデバイスが入ってきています。

この記事では、小売業の現場で今すぐ実践できる在庫管理のポイントから、システムを活用した最適化の最新トレンドまで、わかりやすく解説します。

「在庫管理をもっとラクにしたい」「でも効率化したい」と考える方にとって、役立つヒントがきっと見つかるはずです。

目次

1. 小売業における在庫管理とは

小売業における在庫管理とは、在庫(=商品)の欠品や過剰在庫を防ぐために、在庫の数や品質・状態を適切に管理することをいいます。

ただ数を管理すれば良いだけではなく、賞味期限や消費期限、パッケージの変更や季節での入れ替えなども考慮したうえで、古いものを先に売って古いものが残らないような管理が重要となります。

たとえば牛乳やお弁当など賞味期限のある商品を扱う場合には、在庫が少なすぎると販売機会ロスになりますが、多すぎると廃棄が発生してしまいます。

また、サイズやカラーのバリエーションが多いアパレルショップでは、できるだけ商品を過不足なくそろえて顧客のニーズに答えるのが理想です。

【小売業の在庫管理に関連する業務】

発注 | 必要なタイミングで適切な量を仕入れる |

検品 | 納品された商品が正しいか確認する |

保管 | 商品を適切な状態で管理する |

棚卸し | 実際の在庫と帳簿を定期的に照合する |

返品・廃棄 | 不良品や売れ残りについても適切に対応する |

小売業での在庫管理が難しい理由をまとめると、以下のようになります。

小売業での在庫管理が難しい理由 ・天候・季節・流行・イベントなどで売れ行きが大きく変わるため、需要予測が難しい |

小売業は、商品が多種多様で変化も激しく、限られたスペースと人手で対応しなければならないため、在庫管理が特に難しい業種といえます。

2. 小売業の在庫管理でよく使われている管理方法

前章では、小売業の在庫管理の内容や、小売業の在庫管理が難しい理由を解説しました。ここからは、小売業での在庫管理がどのように行われているのかを、業務工程ごとに解説していきます。

【小売業の在庫管理でよく使われている管理方法】

発注 | 定量発注方式・定期発注方式などが一般的 |

検品 | 納品書や注文書と突き合わせて確認する |

保管 | 先入れ先出しなどで管理する |

棚卸し | 定期的に行うことで在庫差異を軽減できる |

返品・廃棄 | 在庫情報の更新が重要 |

それぞれ詳しく解説します。

2-1. 在庫の発注:定量発注方式・定期発注方式などが一般的

小売業で在庫を発注するときには、あらかじめ決めた発注間隔で発注を行う「定期発注方式」や、在庫の残数に応じて発注を行う「定量発注方式」などの手法が使われます。

【小売業の在庫発注時に使われる方法】

定期発注方式 | 週1回や月1回など、あらかじめ決めておいた発注間隔で発注する方法 |

定量発注方式 | 商品ごとに決めた「発注点」を下回った際に新たにその商品を発注する方法 |

※発注点とは、「その数量を下回ったら発注する」とあらかじめ決めている数のこと

実際には、売れ行きがよく重要度が高い商品については「定期発注方式」を、それ以外には「定量発注方式」をなど、異なる発注方式を組み合わせて管理している企業も多いでしょう。

小売業では日々の売れ行きが変動するため、一定のルールを設けて発注数を判断することが求められます。

2-2. 在庫の検品:納品書や注文書と突き合わせて確認する

検品には、入荷時の検品と出荷時の検品があり、商品を店頭で売るだけの場合には入荷時の検品がメインとなります。

オンライン販売を行っている場合には、出荷時にも検品が必要となります。

検品作業では、納品書(出荷時には注文書)と実際の商品を1点ずつ突き合わせて、「品目や数量が正しいか」や「賞味期限切れや汚れ・破損などの初期不良がないか」を確認します。

検品で問題が見つかった場合には、納入元に報告して返品または交換の対応を求めるのが一般的です。

納品トラブルや不良在庫に気づくためには、納品された商品と記録された情報に差異がないかをしっかり確認する必要があります。

しかしながら、目視では時間がかかりトラブルに気づきにくいため、ハンディターミナルや在庫管理システムなどの導入が求められるケースもあるでしょう。

2-3. 在庫の保管:先入れ先出しなどで管理する

小売業の在庫(商品)の保管では、「定位置管理」や「先入れ先出し法(FIFO)」といった基本的なルールに従って、在庫の場所と数を紐づけて管理する手法が広く使われています。

【小売業の在庫保管時に使われる方法】

定位置管理 | 商品ごとに特定の場所を決め、そこに保管する在庫管理方法 |

先入れ先出し法(FIFO) | 先に仕入れた商品を先に販売する(出荷する)という在庫管理方法 |

小売業の場合、売り場に出ている商品と、バックヤードや倉庫などに保管している商品という2つの場所で在庫を管理するケースがあります。

そのため、どこに在庫があるかをすぐに把握できるようにしておく必要性があります。

また、賞味期限や消費期限がない商品を取り扱っている場合でも、「先入れ先出し法(FIFO)」は徹底すべきものです。

なぜならば、賞味期限や消費期限がなくても、パッケージデザインの変更や仕様のマイナーチェンジ、さらには経年による商品の劣化(色あせ・変色・箱の凹みなど)があるためです。

古い在庫を放置してしまうと不良在庫になりやすく、廃棄や値引きの原因となります。

「先に入ったものから先に売る」ことを徹底するために、手前の商品から取ってもらえるようにしたり、補充時に後ろから置くことを徹底したり、ロット番号や入荷日などをバーコードで管理したりする工夫が必要です。

2-4. 在庫の棚卸し:定期的に行うことで在庫差異を軽減できる

小売業においては、在庫差異(帳簿上の在庫数と実在庫数のズレ)を軽減するために、定期的に棚卸しを行います。

業態にもよりますが、スーパーなど商品点数が多い店舗では月に1回行うこともあります。

そもそも棚卸しは、在庫の正確な把握や、盗難や劣化によるロスの防止、原価計算の精度向上のために行うものです。

ただし、それだけではなく、定期的なカウント作業を行って在庫差異の原因を探ることで、売り場の改善やコスト削減、業務の効率化に直結するヒントを得られることもあります。

・売れていない商品を見つけて、発注・仕入れを見直せる

・盗難や紛失が起きやすい商品に気づける

・陳列ミスや入れ忘れに気づける

・商品ローテーション(先入れ先出し)ができていない箇所が分かる

・不良在庫や破損商品の把握により、在庫の品質管理を改善できる

棚卸しは根気のいる作業ですが、在庫管理においては非常に重要な業務のひとつです。

2-5. 在庫の返品処理・廃棄処理:在庫情報の更新が重要

小売業において、正確に返品処理や廃棄処理をおこなうことも、適切な在庫管理のために重要な業務となります。

【小売業の返品処理・廃棄処理とは】

返品処理 | 顧客が購入した商品の返品を受け付けて、交換や返金対応をすること |

廃棄処理 | 賞味期限切れや破損、規格外品などの商品を捨てること |

返品された商品は、商品の状態や商流によって「再度棚に並べて販売するか」「メーカーに返品して取り替えてもらうか」「廃棄するのか」などその後の流れが変わります。

判断基準を明確にしたうえで、在庫情報に正しく反映させることが重要です。

適切に管理されていないと、「実際には売れない商品が在庫として数えられている」「在庫が合わない」というトラブルの原因になります。

また、廃棄処理についても同様で、廃棄が発生したときにその分の在庫を減らさずに管理を続けると、在庫数と実在庫が合わなくなり、誤発注や売り逃しの原因となります。

実際の現場では、返品処理や廃棄処理の手順やルールがはっきりと決まっていなかったり、ルールがあっても守られていなかったりというケースがあります。

ルールを明文化して記録簿を作成するなど、現場が無理なく実行できる仕組みを整えることが理想的です。

3. 小売業における在庫管理の最近のトレンド

前章では、小売業における基本的な在庫管理の方法として、定量発注方式や定期発注方式など従来から広く使われている手法についてご紹介しました。

さらに近年では、新しい在庫管理の考え方や手法が広がりを見せています。

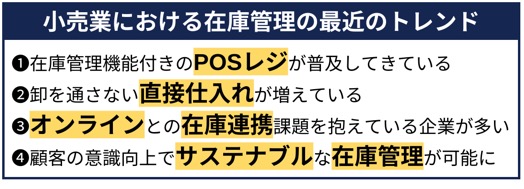

小売業における在庫管理の最近のトレンド ・在庫管理機能付きのPOSレジが普及してきている |

最新のトレンドも正しく理解して自社の在庫管理に取り入れていくことが、今後の競争力を左右するといっても過言ではありません。

7つの最新トレンドについて、それぞれ、わかりやすく解説していきます。

3-1. トレンド1:在庫管理機能付きのPOSレジが普及してきている

近年では、小売業において、在庫管理機能が搭載されているPOSレジの普及が進んでおり、小売業の在庫管理がより手軽で効率的になっています。

QRコード決済やキャッシュレス化の流れを受けて、新しくPOSレジを導入する店舗が増えています。

その際に「どうせ導入するなら、在庫管理も一緒にできるほうが便利」と考える店舗が多く、在庫管理機能付きのPOSレジが選ばれるケースが増えているのです。これにより、販売と同時に在庫が自動的に減るなど、手作業の負担やミスを減らすことができます。

在庫管理もできるPOSレジには以下のようなメリットがあります。

・レジで商品を販売した瞬間に在庫数が自動で1つ減る

・タブレットやスマホで操作可能なクラウド型もあり、小規模店舗でも導入しやすい

・在庫が一定数を下回ると、アラートで発注のタイミングを教えてくれる

・店舗ごとの在庫をリアルタイムで確認できる

在庫管理機能付きのPOSレジは、「レジ導入ついでに在庫管理も簡単にしたい」というニーズに合致しており、在庫管理を効率化したい小売店にとって最初の一歩として最適な選択肢となっています。

3-2. トレンド2:卸を通さない直接仕入れが増えている

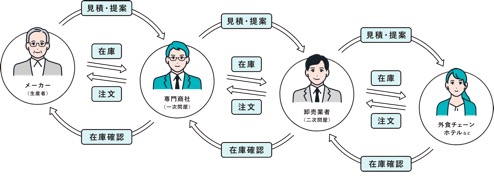

近年、小売業では「卸売業者(問屋)を通さずにメーカーと直接取引する」動きが広がっており、仕入れの自由度が高まっていますが、その一方で在庫管理や発注管理が煩雑になるリスクもあります。

直接仕入れを行うことで、中間マージンを抑え、オリジナル商品を取り入れやすくなるなど、コスト削減や差別化のメリットがあります。

しかしながら、これまで一括で仕入れていた卸業者とのやり取りに比べて、複数のメーカーと個別に発注・納品スケジュールを管理しなければならず、在庫の追跡や補充の手間が増えるのも事実です。

・卸売業者が行ってくれていた「まとめ納品」がなくなり、納品日がバラバラになる

・メーカーごとに納期やロット条件が異なるため、発注スケジュールの調整が複雑になる

・商品のバーコード仕様が異なり、在庫管理用のデータ整備が必要になる

・複数の発注元があるため、エクセルでの在庫・発注管理が破綻しやすい

卸を通さずに直接仕入れるスタイルは、コストや独自性の面で魅力的ですが、在庫や発注管理の難易度が上がるデメリットもあります。変化に対応するには、在庫管理体制の見直しやシステムの活用も検討する必要があるでしょう。

3-3. トレンド3:オンラインとの在庫連携の課題を抱えている企業が多い

近年、店舗だけでなくオンライン(インターネット)でも商品を販売する小売店が増えている一方で、オンラインと実店舗の在庫の連携に困難を抱える企業が増えています。

オンラインショッピングが急成長している背景には、消費者の購買行動の変化があります。

「自分の好きな時間に、お店に足を運ばなくても買いたい」というニーズに応えるために、多くの小売業者が実店舗だけでなく、オンラインショップを開設するようになりました。

しかし、オンラインとオフラインの在庫情報を正確に共有するのは難しいものです。

在庫を共通化している場合、リアルタイムで接客中にオンラインで注文が入ってしまうと、在庫切れを起こしてしまう可能性があるからです。

こうしたオンラインと実店舗の在庫連携の課題を解決するには、在庫管理システムの統合やPOSシステムとの連携などが必要です。

システムを統合してリアルタイムで在庫を連携して管理することにより、在庫の連携ミスを防いで効率的に在庫管理をすることができるはずです。

3-4. トレンド4:顧客の意識向上によりサステナブルな在庫管理が可能に

近年では、SDGsやESGの観点から「廃棄を減らす」「売れ残りを他店舗で回す」「リユース品を扱う」などの社会的責任が求められています。

環境配慮型の在庫戦略に取り組むことで、ロスを減らせるだけでなく、顧客に「環境に配慮している」というイメージを与えることができるのです。

サステナブル在庫戦略の具体例としては、以下のようなものがあります。

・細かい傷がやパッケージにミスがあるが使用には問題ない商品を、「アウトレット商品」として販売する

・フードロス対策として、賞味期限が近い食品や見た目が不揃いの野菜を「訳あり食品」として販売する

・単品では売れにくい商品をセットにして販売することで在庫処分と顧客満足を両立する

・返品された商品や展示品を、新品同様に調整したうえで、再調整品やアウトレット品として販売する

・規格外や廃棄予定品でも、「地球にやさしい選択」としてブランディングして販売する

・余剰在庫を、地域のフリーマーケットやチャリティイベントでの販売・寄付などで有効活用する

廃棄するしかなかった在庫を活用できれば、コスト削減が可能となります。

さらに、SDGsの取り組みとして紹介することで、ブランドのイメージ向上や顧客との新しい接点創出にもつながります。

4.【小規模店向け】お金をかけずに小売業の在庫管理を最適化するポイント

ここまでは小売業の在庫管理について、従来の方法や最近のトレンドを紹介しました。

基本的な在庫管理の方法をベースにしつつも、最近のトレンドについても取り入れながら自社に合う在庫管理を行えるのが理想です。

ここからは、小売業の在庫管理を最適化するための方法のうち、お金をかけずに(大規模なシステムを導入せずに)できる方法について解説していきます。

在庫管理を改善したいと考えても、「コストがかかりそう」「システムを導入する余裕がない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

しかし、実はお金をかけずにできる工夫だけでも、在庫管理の精度や業務効率を向上させることが可能です。

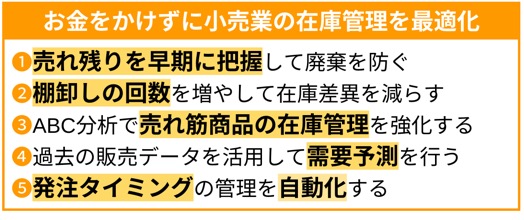

【小規模店向け】お金をかけずに小売業の在庫管理を最適化するポイント ・売れ残りを早期に把握して廃棄を防ぐ |

小規模店舗や、段階的に管理体制を整えたい方はぜひ参考にしてみてください。

4-1. 売れ残りを早期に把握して廃棄を防ぐ

小売業での適切な在庫管理のためにはやることがたくさんありますが、まず優先順位を決めて行いたい場合には、廃棄を防ぐことに注力して在庫管理に取り組むことが有効です。

「在庫=資産」という視点で考えると、廃棄はその資産をゼロにしてしまう最も大きな損失だからです。

利益率が低い小売業では、廃棄1つの影響が想像以上に大きく、1つのロスをカバーするためにかなりの売上が必要になります。

売れ残り商品(廃棄になりそうな商品)を早期に把握して、値下げや販促などでできるだけ廃棄を防ぐ工夫が重要です。

売れ残りを早期に把握して廃棄を防ぐ具体的な方法 ・一定期間売れていない商品をエクセルやPOSの売上履歴で洗い出す |

廃棄は、在庫が売上に結びつかない「最悪の結果」です。

在庫管理には棚卸しや発注精度の向上などやるべきことが多くありますが、廃棄を防ぐ工夫はお金をかけなくてもできる施策なので、ぜひ優先して実践してみましょう。

4-2. 棚卸しの回数を増やして在庫差異を減らす

特別なツールを導入せずに(お金をかけずに)、在庫ズレを減らして無駄な発注やロスを防ぐための方法としては、棚卸しの頻度を上げる方法があります。

法律上、年1回の棚卸しは義務ですが、それだけでは日々の在庫のズレやミスには対応しきれません。

とくに、商品数が多くて日々の商品の出入りが多い業態では、いつの間にか在庫数が実態と合わなくなることがよくあります。

棚卸しの頻度を上げることで、在庫差異(帳簿上の数字と実在庫のズレ)を早期に発見でき、正確な在庫管理につながります。

棚卸しの頻度を上げて在庫差異を防ぐ具体的な方法 ・月に1回、売れ筋商品だけを重点的に棚卸しする |

棚卸しを効率化できる無料テンプレートを、別記事「 エクセルで棚卸しを効率化!無料テンプレートあり|差異が一目瞭然」で配布しているため、ぜひご活用ください。

なお、棚卸しで在庫差異が見つかった場合には、「なぜ在庫差異が起こったのか」を検証することも大切です。

たとえば、納品時の検品ミスが原因なら検品フローを見直す、万引きが原因と考えられるなら視覚をなくすなど、在庫ズレが起きないための対策も考える必要があります。

現在庫数を正確に把握できるようになれば、日々の発注や販促計画の判断材料にもなり、業務全体の効率化にも直結します。

4-3. ABC分析で売れ筋商品の在庫管理を強化する

予算や時間が無いなかで在庫管理を効率化するには、まずは売れ筋商品の在庫を重点的に管理することが効果的です。

すべての商品をいきなり同じ精度で管理するのは手間も時間もかかりますが、売上への影響が大きい主力商品に絞れば、少ない労力で大きな成果を得られるからです。

具体的には「ABC分析」と呼ばれる手法を使って、売上や利益への貢献度が高い順に商品をA・B・Cにランク付けし、Aランク(主力商品)の在庫管理を最優先するようにします。

たとえば、売上の8割を生み出している上位2割の商品をしっかり管理することで、在庫切れや過剰在庫を防ぐことができます。

ABC分析で売れ筋商品の在庫管理を強化する具体的な方法 (1)売上順・粗利順などで商品をランク分け(A・B・C)する (2)Aランク商品について (3)Bランク商品について (4)Cランク商品について |

商品ごとの特性に応じて発注方式を使い分けることで、在庫の最適化と管理コストの削減が両立できます。

ABC分析と発注方式の組み合わせは、中小規模の小売業でもすぐに実践可能な方法としておすすめです。

4-4. 過去の販売データを活用して需要予測を行う

AIを活用した高額な需要予測サービスを使わなくても、Excelや無料ツール、導入しているPOSシステムの機能などを使えば、過去の販売データを活用した簡易的な予測が可能です。

需要予測を行って発注に活かせば、売れ筋商品の欠品や売れ残りのリスクを減らすことができ、在庫コストの圧縮や販売機会の最大化につながります。

過去の販売データを活用して需要予測を行う具体的な方法 (1)Excelを使った簡易的な需要予測 (2)ChatGPTなどの生成AIを活用した需要予測 (3)POSレジの自動集計機能を活用した需要予測 (4)低価格な在庫管理システムやツールを使った需要予測 |

Excelや生成AI、導入済みのPOSの活用、さらに低コストの在庫管理ツールを組み合わせることで、費用をそれほどかけなくても需要予測は可能です。

まずは「売上データを見てみる」「傾向に気づく」ことから始めましょう。

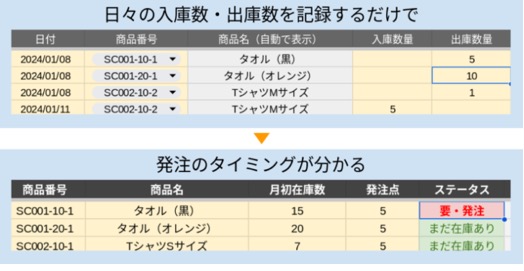

4-5. 発注タイミングの管理を自動化する

在庫が減ったタイミングで自動的に発注の判断ができるようになると、在庫切れや過剰在庫を防ぐことができます。

実は、高価なシステムを導入せずとも、この仕組みを作ることはできます。

手作業での発注管理は「気づいたら在庫がない」「多く仕入れすぎた」などのミスが発生しやすく、業務の負担も大きくなります。

しかし、エクセルや無料ツールを活用すれば、コストをかけずに発注タイミングを見える化・自動化することが可能です。

発注タイミングの管理を自動化する具体的な方法 ・Excelで「在庫数」「発注点」「最小在庫数」を管理し、条件付き書式で色分けする |

なお、発注点を使ったエクセル管理表のテンプレートを、別記事「エクセルでの在庫管理はこうやる!管理表の作り方・関数を詳しく解説」で配布しているので、ぜひご活用ください。

エクセルで「発注タイミングになると色が変わる」ような書式を使うだけで、発注のタイミングがわかり、判断の精度がぐっと上がります。

5. システム活用で小売業の在庫管理を最適化する方法

お金をかけずに改善する方法には限界もあります。

ある程度規模のある店舗や、より正確でスピーディな在庫管理を目指したい場合は、ツールやシステムの活用が不可欠です。

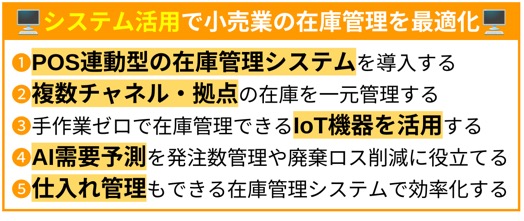

システム活用で小売業の在庫管理を最適化する方法 ・POS連動型の在庫管理システムを導入する |

この章では、在庫管理を効率化するために導入が進んでいる主なツールや技術的手段をわかりやすく解説していきます。

5-1. POS連動型の在庫管理システムを導入する

在庫管理を本格的に改善したい小売業にとって、POSと連動する在庫管理システムの導入は最も現実的で効果的な第一歩です。

なぜ「POS連動型」が良いかというと、小売業では「いつ・何が・いくつ売れたか」を起点に在庫管理するのが理にかなっていることや、月1万円以内 で導入可能なクラウドPOSはもあり最小限のコストで始められることが理由としてあります。

さらに、POSによって売上データの蓄積・分析がしやすくなるため、発注も効率化できるメリットがあります。

前章で解説した、人の手による棚卸しやExcel、簡易的なシステムによる在庫管理は、お金をかけずに始められる反面、正確性・スピード・人為的ミス防止には限界があります。

POS連動型の在庫管理システムを導入することで、売上と在庫をリンクさせた「ズレにくい在庫管理」を実現できます。

POS連動型の在庫管理システムの機能・活用例 ・商品が売れると自動で在庫が引かれるため、自動で在庫管理ができる |

機能によってかなり価格箱となりますが、クラウドPOSの場合は月額1万円以内〜3万円程度、初期費用は5万円〜30万円程度が相場 です。

小売業の在庫管理でシステム活用する場合には、操作がシンプルで低価格な「在庫管理機能付きのPOSレジ」を導入するのが現実的な選択肢です。

5-2. 複数チャネル・複数拠点の在庫をリアルタイムで管理する

多店舗展開や別倉庫、オンラインショップを運営している小売業にとっては、クラウド型の在庫管理システムの導入が在庫管理を効率化するうえで重要なツールとなります。

リアルタイムで在庫情報を一元化・共有できるため、ヒューマンエラーや在庫ロスを大幅に減らすことができます。

複数の店舗や倉庫、さらにはECモールなどで商品を展開している場合、それぞれの在庫を個別に管理していては、欠品や二重在庫のリスクが高まります。

たとえば、ある商品が本店では在庫切れなのに、支店では余っているといったケースがあります。

こうした情報が把握できていないと「販売機会の損失」や「不必要な発注」につながります。

クラウド型の在庫管理ツールなら、すべての拠点の在庫情報をオンラインで一元管理でき、「どこに何があるか」「いま何が足りていないか」がすぐにわかります。

さらに、在庫の移動や引き当ての指示もシステム上で簡単に行えるため、現場と本部が常に同じ情報を見ながら動ける環境が整います。

クラウド型の在庫管理システムの機能・活用例 ・全店舗・倉庫・ECサイトの在庫情報をリアルタイムで同期できる |

在庫をリアルタイムで一元管理できるシステムは、多店舗やマルチチャネルで展開している小売店において、在庫管理を大幅に効率化できるツールとなります。

店舗間の在庫の流れやECとの在庫共有がスムーズになり、在庫過多・欠品・販売機会ロスの防止につながります。

5-3. 手作業ゼロで在庫管理できるIoT機器を活用する

すでに在庫管理システムを入れている場合には、さらに効率化する方法として、IoT機器(RFIDタグ・IoT重量計)を活用して手作業をゼロにする方法も効果的です。

人が「在庫数を数える」「検品する」などの作業が不要になるため、大幅な在庫管理業務の効率化を図れます。

たとえば、RFIDタグを使うことで商品の位置や数を瞬時に把握でき、重量計を使えば物理的に在庫の量や重さを即座に測定できます。

IoTセンサーを活用することで、在庫数や商品状態をリアルタイムで把握できるようになり、在庫管理にかかる手間やミスを減らすことができます。

手作業で行っていたチェック作業をほぼ自動化できるため、業務効率が格段に向上し、ヒューマンエラーの発生も防げます。

(1)RFIDタグの活用

RFID(Radio Frequency Identification)タグは、電波を利用して、非接触かつ一括で情報を読み取ることができるICタグです。

商品が棚に並べられている状態でも、読み取り機を近づけるだけで在庫数を瞬時に確認できるため、入庫処理や出庫処理、棚卸しの業務を効率化できます。

タグに消費期限や入荷日などの情報も埋め込むことができるため、在庫数の正確な把握だけでなく、期限管理も行えます。

ダンボールに入れたままや商品棚に並べたままでも在庫を一度にチェックできるため、時間と労力を大幅に削減できます。

(2)IoT重量計の活用

IoT重量計は、商品(または商品群)の下に置いておくだけで、在庫を24時間365日監視して在庫数を把握でき、商品の減り具合の把握から発注までを自動化できる便利なシステムです。

商品の重さをリアルタイムで計測し、所定の重さと比較することで、在庫の数量を自動的に把握することができます。

見に行かなくても遠隔から在庫数を確認でき、在庫数があらかじめ設定した「しきい値」に達した時点で自動で発注できるのです。

IoT重量計は、「在庫を見に行く」「在庫を数える」「数えた数を入力する」という一切の行動を不要にして、リアルタイムに在庫を把握できる画期的なツールといえます。

盗難防止にも役立ちますし、数えるのが大変な小さな部品や液体、粉など形状によらず使えるのがメリットです。

5-4. AI需要予測を活用して発注数管理や廃棄ロス削減に役立てる

さきほどエクセルや無料ツールを使った簡易的な需要予測を紹介しましたが、AIによる精度の高い需要予測を活用することで、在庫管理をさらに効率化することが可能です。

AIを活用すると、在庫の過不足を防ぐだけでなく、売り切るための価格設定までも自動化できます。

AI需要予測では、販売実績だけでなく、天候・曜日・イベントなどのデータをもとに、「どの商品が・どのタイミングで・どれくらい売れるか」を高精度に予測できます。

さらに、売れ残りそうな商品については、リアルタイムで値下げタイミングや価格を自動で調整する仕組みも構築可能です。

・AIが過去の販売傾向や天気情報を元に、「今日は〇本売れる」と自動予測

・商品ごとに「売れ残る可能性」を分析し、夕方以降に自動で値下げを提案・実施

・人の判断に頼らず、利益を最大化しながら在庫を売り切る最適な価格設定を実現

・店舗スタッフの業務負担が減り、判断ミスによる値引き損失も削減

たとえば、イオンリテールでは日本IBMと共同開発したAI需要予測・発注システムを導入して在庫管理の業務を効率化するとともに、商品を「売り切るための価格」を自動で決定する仕組みを活用して、食品ロスを1割以上削減しました。

AI需要予測を取り入れることで、従来は勘や経験に頼っていた発注数や値引き価格の判断を、データに基づいて適切に行えるようになります。

参考:PR TIMES「イオンリテール、日本IBMと開発したAIが適切な割引価格を提示し食品ロスを削減する「AIカカク」と国内最大規模の需要予測・発注システム「AIオーダー」の適用範囲を拡大」

5-5. 仕入れ管理もできる在庫管理システムで業務全体を効率化する

さきほどシステム化の第一歩として「POS連動型の在庫管理システム」をおすすめしましたが、次の段階としてさらに業務全体を効率化するならば、仕入れや検品なども含めて効率化できる、一般的な「在庫管理システム」の導入がおすすめです。

POS連動型の在庫管理システムは、販売データに基づいた管理ができますが、仕入れ時の「入庫管理」に関しては、POSシステム単体では通常カバーされません。

カスタマイズや機能拡張で入庫管理もできるようならば、仕入れによる在庫の増減も同時に管理することで、より正確な在庫管理が可能となります。

さらに、一般的な在庫管理システムのなかでも、AI需要予測搭載のシステムを選ぶことで、適切な在庫数を確保することも実現できるでしょう。

高機能な在庫管理システムの機能・活用例 ・在庫の数量や状態をリアルタイムで管理し、販売や仕入れに合わせて自動更新する |

高機能な在庫管理システムを導入することで、仕入れから販売までを一体として管理することが可能です。

できれば小売業に特化したシステムやAI搭載のシステムなど、さまざまなシーンで活用できるシステムを選びましょう。

6.【中間業者向け】小売店からの発注を楽にするカタログを作りたいならWONDERCART

小売業界の在庫管理にお悩みの企業のなかには、受発注時の在庫ズレや在庫確認に課題を抱えている企業も多いかもしれません。

特に、取引先が多い専門商社の場合、個人店やデジタル化が進んでいない顧客が多く、アナログな受発注を行っている企業で多く起こり得る課題です。

デジタル化が進んでいない小売店の現場では、いまだに電話やFAXでの発注が根強く残っているケースも少なくありません。

このようなアナログな受発注では、在庫のズレや発注ミス、記録の抜け漏れを引き起こしやすく、担当者の負担も大きくなります。

デジタルによる受発注の仕組みを取り入れることは、在庫管理の精度を高める第一歩になります。

しかしながら、受発注をいきなりシステム化してしまうと、顧客や取引先から「使い方がわからない」「今のやり方の方が早い」と反発されてしまうことも少なくありません。

従来の取引の流れを壊すことなく、現場になじむ形で受発注をデジタル化するならば、「WONDERCART(ワンダーカート)」がおすすめです。

WONDERCART(ワンダーカート)は、商社や卸売業者などBtoB企業の業務改善に特化した「オンラインカタログと受発注管理機能を備えたプラットフォーム」で、以下のような特徴があります。

FAX・電話・メールでの「注文・在庫確認」をシステムで一元管理し、受注業務を改善できる

手書きのFAXによる読み間違い、電話での伝言による聞き間違い、一方通行のメールによる勘違い、システムへの誤入力など、従来の在庫確認や注文受付時の人為的なミスをオンライン化で削減します。 |

顧客・取引先に負担をかけない段階的なデジタル化が可能

FAXやメール電話対応などの受発注業務をオンライン化する場合、急には浸透していきません。 |

取引先ごとに見せる商品をコントロールできる たとえば、1,000点の商品を取り扱っていても、ある取引先にはその中から「10点だけ」を見せるという設定が可能です。 これにより、商社や卸が取引先別に条件を変えて対応しているようなケースにも柔軟に対応でき、「この商品はあの店には見せたくない」といった要望にも対応可能です。 |

リピート発注に強いから、商流にフィットする 小売店と専門商社の間では、一度購入した商品を繰り返し発注する「リピート発注」が非常に多くあります。 |

「受発注業務を効率化したいが、取引先との関係は崩したくない」

そんな製造業の現場にとって、WONDERCART(ワンダーカート)はまさに「ちょうどいい」受発注システムです。

・アナログな取引先にも対応できるやさしい設計

・商品ごとの公開範囲を細かく制御できる柔軟性

・リピート発注のしやすさによる実用性の高さ

これらを兼ね備えたWONDERCART(ワンダーカート)なら、無理なく業務の効率化と信頼関係の維持を両立できます。

受発注の現場に合った形で「やさしく進めるデジタル化」を目指すなら、ぜひ選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。

7. まとめ

本記事では「小売業の在庫管理」について解説してきました。

最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆小売業の在庫管理でよく使われている管理方法

・発注:必要なタイミングで適切な量を仕入れる

・検品:納品された商品が正しいか確認する

・保管:商品を適切な状態で管理する

・棚卸し:実際の在庫と帳簿を定期的に照合する

・返品・廃棄:不良品や売れ残りについても適切に対応する

◆小売業における在庫管理の最近のトレンド

・在庫管理機能付きのPOSレジが普及してきている

・卸を通さない直接仕入れが増えている

・オンラインとの在庫連携の課題を抱えている企業が多い

・顧客の意識向上によりサステナブルな在庫管理が可能に

◆【小規模店向け】お金をかけずに小売業の在庫管理を最適化するポイント

・売れ残りを早期に把握して廃棄を防ぐ

・棚卸しの回数を増やして在庫差異を減らす

・ABC分析で売れ筋商品の在庫管理を強化する

・過去の販売データを活用して需要予測を行う

・発注タイミングの管理を自動化する

◆システム活用で小売業の在庫管理を最適化する方法

・POS連動型の在庫管理システムを導入する

・複数チャネル・複数拠点の在庫をリアルタイムで管理する

・手作業ゼロで在庫管理できるIoT機器を活用する

・AI需要予測を活用して発注数管理や廃棄ロス削減に役立てる

・仕入れ管理もできる在庫管理システムで業務全体を効率化する

小売店からの発注を楽にするカタログを作りたい中間業者は、ぜひ「WONDERCART(ワンダーカート)」をご検討ください。

#小売業 #在庫管理

コメント