近年、多くのBtoB企業で「受発注システム」や「BtoB EC」の導入が急速に進んでいます。

その背景には、FAXや電話、紙カタログに依存した従来の受発注業務が、

・ミスが起きやすい

・確認に時間がかかる

・情報共有が難しい

といった課題を抱えていることがあります。

特に、人手不足やDX化の流れを受けて、業務効率化の必要性がますます高まる中、「受発注業務をWeb化したい」「取引先にも使いやすい仕組みに変えたい」という声が増えてきました。

こうしたニーズに応える手段として注目されているのが、受発注システムとBtoB ECです。

しかし一方で、

「受発注システムとECって、何が違うの?」

「自社にとってどちらが適しているの?」

「導入のメリットは?比較のポイントは?」

といった疑問や不安も根強く存在します。

本記事では、「受発注システム」と「BtoB EC」の違いをわかりやすく解説しながら、それぞれの導入メリット、比較ポイント、選び方のコツまで、企業が導入を検討するうえで必要な情報を網羅的にご紹介します。

目次

1.受発注システムとは?BtoB ECとの違いと関係性

近年、「受発注業務をデジタル化したい」と考える企業が増える中で、「受発注システム」と「BtoB EC」という2つのキーワードを目にする機会が多くなってきました。

どちらも発注・受注のやり取りを効率化する仕組みである点では共通していますが、「何が違うのか」「自社にはどちらが向いているのか」といった点で混乱するケースも少なくありません。

ここではまず、受発注システムの基本的な役割と、BtoB ECとの違い・関係性について整理していきましょう。

1-1. 受発注システムの基本的な役割

受発注システムとは、企業間の商取引において「商品を注文する側(発注者)」と「商品を提供する側(受注者)」のやり取りをオンラインで効率化するための仕組みです。

従来、受発注業務はFAX・電話・メールを中心に行われていましたが、この方法では以下のような課題がつきまといます。

- 手書きや口頭によるミスが発生しやすい

- 担当者ごとに対応が属人化しやすい

- 履歴の確認やデータ集計に手間がかかる

こうした非効率を解消するため、発注・受注・在庫・納品の情報をWeb上で一元管理できる受発注システムが広まりつつあります。

発注者はブラウザから商品を検索して注文でき、受注側もリアルタイムで注文状況を確認・処理できるため、業務効率の向上・ミスの削減・対応スピードの向上といったメリットがあります。

1-2. BtoB ECと受発注システムの違い

「受発注システム」と並んで耳にするのが「BtoB EC(BtoB電子商取引)」という言葉です。

この2つは似たような機能を持つため混同されやすいのですが、目的や設計には微妙な違いがあります。

| 受発注システム | BtoB EC |

主な目的 | 業務の効率化・社内業務の最適化 | 顧客向け販路の拡大・営業のオンライン化 |

想定ユーザー | 既存取引先(特定企業) | 新規・既存の法人顧客(広範囲) |

アクセス制限 | ログイン必須・ID/PASS発行型 | 公開型~制限型まで柔軟 |

価格・条件 | 顧客ごとの個別条件に対応 | 基本は一律表示が多い |

カスタマイズ性 | 高め(商流に合わせて柔軟対応) | 低~中(ECパッケージが主) |

つまり、

- 「社内業務の効率化」や「特定の取引先とのスムーズな取引」を目的とする場合は、受発注システム

- 「営業チャネルの拡大」や「Webでの新規獲得」まで狙うなら、BtoB EC

というように、目的や活用範囲によって使い分けるべきと言えるでしょう。

1-3. なぜ今BtoBでもEC化が進んでいるのか

これまで「EC」は主にBtoC(一般消費者向け)の世界で広く普及してきましたが、近年はBtoBの分野でも急速にEC化が進んでいます。

その背景には、以下のような社会的・構造的な変化があります。

- 働き方改革や人手不足により、業務効率化が急務に

- リモートワークの浸透で、紙ベースの業務運用が困難に

- DX(デジタルトランスフォーメーション)への期待と補助金支援

- 若い担当者が「Amazon」のようなUIを業務にも求めるようになった

また、取引先から「Web上で注文したい」「在庫をリアルタイムで見たい」といった要望を受け、従来の受発注フローを見直さざるを得ない企業が増えているのも大きな要因です。

BtoBでも「EC化」は時代の流れであり、もはや先進企業だけの取り組みではなくなったという現状があるのです。

2.受発注システム・BtoB EC導入のメリットと背景

受発注システムやBtoB ECが注目されているのは、単に「便利そうだから」という理由だけではありません。

その背景には、人手不足やDXの推進、取引先からの要望の変化など、社会全体の構造変化があります。

この章では、そうした導入が進む背景を整理しながら、発注側・受注側それぞれにとってのメリットを具体的に見ていきます。

2-1. 人手不足・DX化の流れ

受発注システムやBtoB ECの導入が進んでいる背景には、社会的・経済的な変化があります。

その中でも特に大きな影響を与えているのが、人手不足とDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の流れです。

製造業・卸売業・小売業をはじめとする多くのBtoB企業では、

- 現場のベテラン担当者の高齢化

- 若手の人材不足

- 属人化した業務フロー

といった問題が深刻化しています。

こうした状況の中、限られた人数で効率よく業務を回すには、受発注業務のデジタル化による効率化が避けて通れない課題となっています。

また、政府や業界団体によるDX推進の支援もあり、「アナログな業務から脱却したい」「取引先とのやり取りもデジタル化したい」という企業が急増。

このような背景から、受発注業務のWeb化=受発注システムやBtoB ECの導入が本格化しているのです。

2-2. 発注側・受注側それぞれのメリット

受発注システムやBtoB ECは、単に「便利になる」だけでなく、発注側と受注側の双方に明確なメリットがあります。

【発注側のメリット 】

|

【受注側のメリット】

|

こうしたメリットは、1社内だけで完結するものではなく、取引関係全体の効率化につながります。

2-3. FAX・電話・紙カタログ依存から脱却できる理由

まだまだ多くの企業で「発注はFAX」「商品確認は紙カタログ」という運用が続いています。

一見、慣れ親しんだやり方のようにも思えますが、そこには次のような目に見えにくい負担が潜んでいます。

- FAXの受注内容を手作業で確認・入力する手間

- 口頭でのやり取りによる記録の曖昧さや伝達ミス

- 紙カタログの配布・改訂のたびに印刷・発送コストがかかる

- 商品情報が常に最新とは限らず、誤発注やトラブルの元に

こうしたアナログなフローをデジタル化することで、

- 在庫や価格のリアルタイム表示

- マスタ情報の自動反映

- ペーパーレスでのカタログ閲覧・注文

が可能になります。

単なる業務改善にとどまらず、取引先との信頼関係を損なわないデジタル化が実現できる点が、受発注システムやBtoB ECの大きな価値です。

このように、受発注システムやBtoB ECの導入には多くのメリットがある一方で、実際に導入を検討する段階では「本当に自社に合うのか?」「取引先が使ってくれるのか?」といった現実的な課題や不安が浮かび上がってくるものです。

次章では、受発注システムを導入する際に企業が直面しやすい課題と、それにどう向き合うべきかのヒントについて、具体的に見ていきます。

3.受発注システム導入の課題と解決のヒント

受発注システムやBtoB ECには多くのメリットがありますが、いざ導入を検討する段階になると、現場ならではの悩みや不安が見えてくることも少なくありません。

「システムを導入しても、うちの業務に合うのか?」

「データの整理や移行って、実際どれくらい大変なの?」

「取引先が使ってくれなかったら意味がないのでは?」

こうしたリアルな声は、導入後のつまずきにもつながりかねない重要な要素です。

この章では、企業が受発注システムやBtoB ECを導入する際に直面しやすい課題を整理し、それにどう向き合うべきか、解決のヒントを交えながらご紹介していきます。

3-1. 自社の商流や取引形態に対応できるか

受発注システムやBtoB ECは便利な一方で、「自社の商流に本当に合うのか?」という不安の声もよく聞かれます。

特にBtoBの取引では、

- 得意先ごとに異なる単価や支払条件

- 納品先や担当者ごとのルール

- 承認フローの有無や複雑な発注単位

など、企業特有の決まりごとが多く存在します。

こうした細かなルールにシステムが対応できない場合、かえって運用が煩雑になり、現場に負担が増えることも。

そのため導入にあたっては、

- 個別条件に対応できる柔軟性があるか

- 既存の取引フローをどこまで再現できるか

をあらかじめチェックしておくことが重要です。

また、「できるだけ標準機能でまかないたいが、最低限この部分だけはカスタマイズしたい」といったハイブリッド型の対応が可能かどうかも、見極めのポイントになります。

3-2. データ移行や在庫管理の負担

もう一つ大きなハードルが、「既存データの移行」と「在庫情報との連携」です。

特に、商品点数が多い業種や、エクセルで都度管理している企業では、

- 商品マスタの整備に手間がかかる

- 画像・スペック情報がバラバラで整理が必要

- 在庫連携のタイミングや方法が課題になる

といったケースが多く見られます。

ここで重要なのは、「一度にすべて完璧に移行しようとしない」こと。

- 商品を絞って一部カテゴリーからスタートする

- 在庫連携は二段階で整備する(まずは手動 → 次に自動化)

といった段階的な導入を前提にすれば、移行に伴うリスクや混乱を最小限に抑えることができます。

また、データ整備のサポート体制があるかどうかも、導入の成否を左右する要素です。

3-3. 取引先が使いたくなるUI・操作性の重要性

受発注システムを導入するうえで、「自社が使いやすい」ことはもちろん大切ですが、取引先にも負担なく使ってもらえるかどうかは、それ以上に重要な視点です。

実際、現場ではこんな懸念の声が聞かれます。

- 「うちの取引先は高齢の方も多くて、PCに不慣れだ」

- 「取引先に新しいシステムを強制するのは抵抗がある」

- 「ログインの手間があったら、使ってもらえないのでは」

こうした懸念に対しては、

- 商品を検索しやすく、注文が直感的にできる設計

- スマートフォンやタブレットにも対応したUI

- マニュアルレスでも迷わず使える導線設計

など、「誰でも自然に使える」ユーザー体験の設計が重要です。

また、ログイン不要の簡易注文機能や、発注者専用のマイページなども、導入後の利便性を高める工夫になります。

3-4. コストと導入規模のバランス

最後に、多くの企業が最も現実的に悩むのがコストの問題です。

「フルスクラッチの開発は無理」

「月額数十万円も払えない」

「スモールスタートできるなら検討したい」

こうした声に応えるには、

- 初期コストを抑えて導入できるサービスを選ぶ

- 必要な機能から段階的に増やしていく

- 1社1アカウントでの簡易スタートが可能かどうか

といった観点が大切になります。

受発注システムやBtoB ECは、「全機能フル実装ありき」ではなく、最小構成からの段階的な導入が可能なサービスも増えているため、いきなりフル導入を前提にせず、「まずは現場で試す」ことを優先する考え方も選択肢の一つです。

ここまで、受発注システムやBtoB ECの導入に際してよくある不安や課題について整理してきました。

それらの課題を乗り越えるには、単に機能表を比べるだけでなく、自社の現場に合ったシステムを見極める視点が欠かせません。

次章では、受発注システムやBtoB ECを選ぶ際にチェックすべき比較ポイントについて、「開発スタイル」や「費用感」「運用しやすさ」など、具体的な観点からご紹介します。

4.受発注システム・BtoB ECを選ぶ際の比較ポイント

導入の検討が現実味を帯びてくると、多くの企業が直面するのが「結局、どれを選べばよいのか」という比較・選定の悩みです。

カタログや提案資料を見比べても、どのシステムもそれなりに良さそうに見える。一方で、細かい部分に違いがありすぎて、何を基準に判断すればいいのかわからない――。

この章では、自社に合った受発注システムやBtoB ECを選ぶために押さえておきたい4つの比較ポイントを紹介します。

「機能が豊富かどうか」だけで判断するのではなく、業務フローや運用体制にフィットするかどうかという視点で整理していきましょう。

4-1. 標準機能と拡張機能の違い

まず注目したいのが、「どこまでが標準機能で、どこからがオプションやカスタマイズになるのか」という点です。

たとえば多くのシステムで用意されている標準機能には、以下のようなものがあります。

- 商品検索・注文・注文履歴表示

- 顧客マイページ(発注状況の確認)

- CSVでのデータ出力・帳票出力

- 標準的な在庫管理連携

- ログイン認証やセキュリティ設定

一方で、業界や商習慣に応じて必要とされる機能(例:個別単価設定、複数の配送先対応、承認フロー、営業支援連携など)は、「オプション対応」あるいは「追加開発が必要」とされるケースが多く、コストや納期にも影響します。

導入前に確認すべきポイントは、

- 自社で本当に必要な機能は、標準で備わっているか

- 拡張やカスタマイズをした場合、どの程度の費用と期間がかかるのか

業務にとって必須の機能が標準にない場合、そのシステムは事実上「使えない」ことにもなりかねません。

単なる「機能数の比較」ではなく、業務要件とのマッチ度で判断することが重要です。

4-2. 開発スタイル(パッケージ型/カスタマイズ開発/スクラッチ開発)

受発注システム・BtoB ECには、主に以下の3つの開発スタイルがあります。

スタイル | 特徴 | 向いている企業 |

パッケージ型 | 既成のシステムを導入。低コスト・短納期だが柔軟性は低い | 汎用的な業務フローで十分な企業 |

カスタマイズ開発 | パッケージをベースに必要な機能を追加開発 | 独自要件があるが、予算を抑えたい企業 |

フルスクラッチ開発 | ゼロから完全オリジナルで開発 | 大規模取引・複雑な商流・多数の関係者が関わる企業 |

どのスタイルを選ぶかは、「自社の業務がどこまで標準に当てはまるか」によって変わります。

たとえば、「得意先ごとに価格が違う」「注文ロットに細かいルールがある」「営業担当ごとの承認フローがある」など、独自要件が多い場合はパッケージ型ではカバーしきれず、柔軟性の高いカスタマイズ型が適していることも。

また、システムベンダーの多くが「パッケージ型」と謳っていても、実態としては拡張性ありなカスタマイズ前提の商品もあるため、開発方針を事前に確認しておくことも重要です。

4-3. 費用感とスモールスタートの可否

費用面も、システム選定において避けて通れないポイントです。

一般的に、

- パッケージ型は「初期費用ゼロ〜数十万円+月額数万円〜」

- カスタマイズ開発は「初期費用数十万〜数百万円+月額」

- スクラッチ開発は「初期費用500万〜数千万円+保守費用」

が目安と言われます(※あくまで概算)。

ここで大切なのは、いきなりすべてを置き換えるのではなく、小さく始められるかという視点です。

たとえば、

- 一部の取引先だけで試験導入

- 商品カテゴリを限定して運用開始

- 機能を段階的に追加していく

といった「スモールスタート」が可能なシステムを選ぶことで、初期費用のリスクを抑えつつ、現場でのフィット感を検証できます。

費用を比較する際には、初期費用・月額費用だけでなく、

- 運用にかかる工数や教育コスト

- 将来的なカスタマイズの柔軟性

といった目に見えにくいコストにも目を向けると良いでしょう。

4-4. サポート体制と運用のしやすさ

最後に見逃されがちなのが、導入後の運用・サポート体制です。

導入時には「機能」や「価格」に目が向きがちですが、実際に運用が始まると、日々の対応やトラブル時のサポートが重要になります。

チェックすべきポイントは、

- 導入時の初期設定・マスタ登録などのサポート内容はどこまで含まれるか

- 問い合わせ窓口はメール・チャット・電話など複数用意されているか

- 説明資料やトレーニングコンテンツが取引先向けにも用意されているか

- バージョンアップやセキュリティ対応が自動で行われるか

また、取引先からの「使い方が分からない」といった問い合わせ対応をすべて自社で担うのか、ベンダーがフォローしてくれるのかによっても、社内リソースの負荷は大きく変わります。

運用のしやすさは、システムの定着率に直結します。

導入前には、運用していく姿を具体的にイメージしながら、伴走支援してくれるベンダーを選ぶことが大切です。

ここまで、受発注システムやBtoB ECを選ぶ際に押さえるべき比較ポイントを整理してきました。

重要なのは、「どれだけ機能が多いか」ではなく、自社の業務や商流に自然にフィットするかどうかです。

次章では、こうした視点を踏まえたうえで、BtoB ECに特化した受発注システム「WONDERCART」の特長についてご紹介します。

5.BtoB ECにおすすめの受発注システム「WONDERCART」の特長

ここまで、受発注システムやBtoB ECを導入する意義と、選定時に見るべきポイントを整理してきました。

そのうえでおすすめしたいのが、BtoB受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」です。

WONDERCARTは単なるWeb発注ツールではなく、60年にわたり業務用カタログ制作を手がけてきた印刷会社ならではのノウハウから設計されたシステムです。

この章では、WONDERCARTならではの特長を5つの観点から紹介します。

5-1. 60年にわたるBtoB業務用カタログ制作の実績(商流・取引慣習に精通)

WONDERCARTの最大の特長は、開発元がBtoB商材のカタログ制作に精通した印刷会社であるという点です。

- 得意先ごとに異なる取引条件

- 商品仕様や数量単位の細かいルール

- 価格の表示有無・掛率対応・セット販売などの業界慣習

業務用カタログの制作で、これらを日々扱ってきた現場の知見が、システム設計の細部にまで反映されています。

「うちの商流には特殊なルールがあって…」といった懸念に対しても、“分かっている前提”で話が通じる安心感があります。

5-2. 大量の商品データを扱うチェック・管理体制

業務用カタログ制作では、数千~数万点に及ぶ商品データを一括で管理・更新するノウハウが不可欠です。

WONDERCARTはその延長線上にあるため、

- 商品マスタの一括登録・更新機能

- 項目ごとの誤入力・欠落のチェック機能

- スペック・画像・分類などの多層的データ構造

など、商品点数や情報量が多くても運用できる設計になっています。

また、取引先に応じた表示切り替えや商品絞り込みなどにも柔軟に対応でき、現場での運用負荷を軽減します。

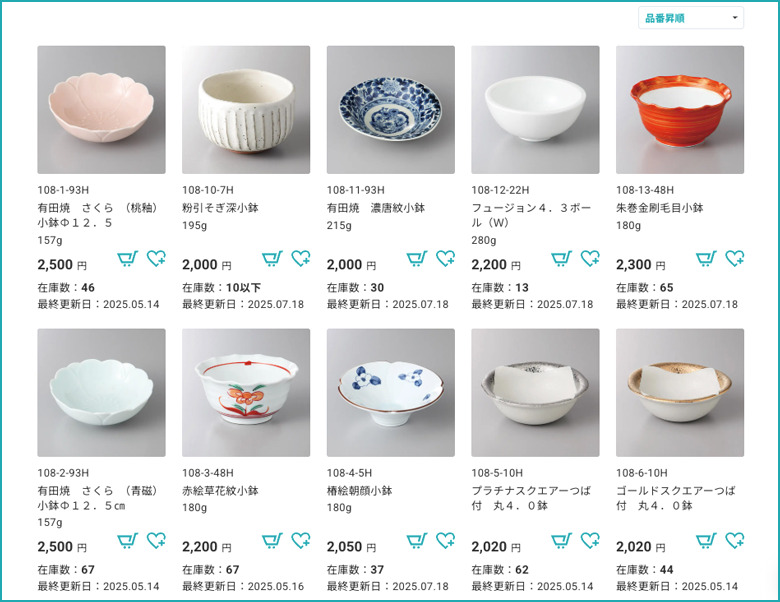

5-3. 撮影・画像表現のノウハウを活かした商品表示

商品を選んでもらうには、文字だけでなく「画像でわかる」ことが重要です。

WONDERCARTは、カタログ制作の現場で培われた撮影・レイアウトの知見を活かし、以下のような表現に対応しています。

- 商品写真+使用イメージの切り替え表示

- タグ・カラー展開・セット内容の視認性確保

- 同シリーズ商品との比較表示やランキング訴求

こうした「見せ方」の工夫が、選び間違いの防止や、取引先のストレス軽減にもつながります。

システムというより、「業務用Webカタログからそのまま受発注できるようにした」という表現が近いかもしれません。

5-4. 現場の声から生まれた「使いやすさ」

WONDERCARTは、最初から汎用パッケージとして設計されたものではなく、「取引先にカタログを渡す→FAXで注文が来る」という従来の運用に悩んでいた企業の声からスタートしています。

そのため、

- 商品検索がシンプルで探しやすい

- カタログ番号や商品コードでも注文できる

- スマホからも注文・確認が可能

- 発注履歴からの再注文が簡単

など、実際に使う取引先担当者の行動を想定したUI設計が特徴です。

特に、「紙カタログから移行したいけど、取引先がデジタルに慣れていない…」という企業にとって、使い方を教えなくても使えるシステム設計は大きな安心材料になります。

5-5. システム会社にはない伴走型サポート

WONDERCARTの導入支援は、単なるマニュアル提供では終わりません。

- 商品マスタの整備サポート

- 撮影・画像データの最適化提案

- 取引先向けの説明資料・導入キット作成

- 紙カタログとの併用を前提とした導入段階の設計

など、印刷会社だからこそ提供できる制作寄りの支援が特徴です。

加えて、システムに詳しくない担当者にも伝わるように、「一緒に整える」というスタンスで伴走します。

導入だけでなく、どう運用するかに寄り添うサポートこそ、WONDERCARTをおすすめする理由です。

このようにWONDERCARTは、機能の多さや先進性ではなく、BtoB商流に特化した実務視点と、制作・運用まで含めた支援体制によって、現場の負担軽減と定着を実現します。

次章では、「結局、受発注システムやBtoB ECを導入することが、自社にとってどんな変化をもたらすのか」という視点から、導入のヒントを整理していきます。

6.まとめ:受発注システムとBtoB ECの導入で業務改善を加速しよう

受発注システムやBtoB ECの導入は、単なる便利ツールの導入ではありません。

それは、取引先とのやり取りの質を高め、社内業務の負担を減らし、未来の業務基盤をつくる一歩でもあります。

これまで見てきたように、導入によるメリットは多く、検討の余地は十分にある一方で、「自社の取引形態に合うのか」「取引先が使いこなせるのか」といった不安も現場ではつきまといます。

そうした不安に向き合いながら、自社に合った選択肢を見極めるために、以下のような視点をあらためて整理しておきましょう。

6-1. 「受発注システム+BtoB EC」はもはや不可避

DXの推進や人手不足の影響、取引先からの要望の変化など、BtoB取引のデジタル化は、待ったなしの段階に入っています。

FAXや紙カタログを中心とした業務フローを続けること自体が、

- 情報の伝達ミス

- 手入力の工数

- 商品情報の齟齬

- 担当者依存の運用リスク

といった課題を生み出し、社内外の信頼関係にも影響を与えかねません。

この流れの中で、「受発注システム+BtoB EC」を導入していないことが、むしろリスクとなるフェーズに入ってきています。

6-2. システム比較だけでなく「現場に合うか」が重要

受発注システムやBtoB ECを検討する際、多くの企業が「機能比較」「価格比較」から入ります。

もちろんそれらは重要な軸ですが、最終的に導入が成功するかどうかを決めるのは、次のような観点です。

- 自社の商流・業務フローにフィットしているか

- 現場の担当者が“自分ごと”として使える設計か

- 運用に無理がなく、定着が見込めるか

- 取引先が自然に使い始められる導線があるか

「本当に現場で回せるか?」という視点を軸にシステムを見ることが、導入成功のカギとなります。

6-3. 自社の業務と相性のよいパートナーを選ぶ

受発注業務のWeb化は、一度導入して終わりではなく、継続的な運用・改善が必要な業務改革です。

そのためには、単に「売って終わり」のサービスではなく、業務を理解し、運用まで伴走してくれるパートナーの存在が欠かせません。

たとえばWONDERCARTのように、

- 商流や取引の慣習を理解している

- データ整備や撮影・表現の部分もサポートできる

- 導入後の「使いやすさ」を重視している

といった、現場に寄り添う姿勢を持った開発元かどうかも、重要な判断材料になります。

6-4. 導入に向けたステップ(準備・相談・試験導入)

受発注システムやBtoB ECの導入を検討するにあたり、いきなり本格的にすべてを切り替える必要はありません。

まずは次のようなステップを踏むことで、スモールスタート→定着→拡張という自然な流れを描くことができます。

- 社内で発注・受注の現状フローを可視化する

- 「どこが非効率か?どこを改善したいか?」を洗い出す

- 興味のあるシステムについて、相談やデモを受けてみる

- 一部の取引先や商品カテゴリから、試験導入を始めてみる

まずは小さく始めることが、スムーズな導入を成功させる第一歩です。

業務のデジタル化は、単なる効率化ではなく、取引先との関係性をより良くしていくための選択でもあります。

自社にとって無理なく始められる方法を見つけ、未来につながる業務改善を、ぜひ一歩ずつ進めてみてください。

\ BtoB ECにおすすめの受発注システム「WONDERCART」について詳しくはこちら/

#受発注システム #btob #ec

コメント