「受発注システムを導入したいけれど、結局いくらかかるのかわからない」「初期費用は安いけれど、ランニングコストで後悔しないか不安だ」——。

こうした費用にまつわる悩みは、システム導入を検討し始めた多くの企業が抱える共通の不安です。

特に、FAXや電話でのやり取りに限界を感じ、「在庫管理でのミスや手入力のムダを何とかしたい」と考えたとき、受発注システムは真っ先に検討候補に上がります。

しかし、導入にかかる費用は、単に「高い・安い」で判断できるものではありません。

大切なのは「投資額に対してどれだけの効果が得られるか」という視点——すなわち費用対効果です。

システム費用を「コスト」として見てしまうと、価格の安さだけで判断してしまい、結果として機能不足や運用負荷の増大に直面することも少なくありません。

一方で、費用を「投資」として捉え、業務改善や売上機会の拡大にどう結びつくかを見極めることで、導入効果は大きく変わります。

本記事では以下の3点を軸に、費用対効果の高い受発注システム選定の考え方を解説します。

- 受発注システムの費用相場と内訳

- コストを投資に変える考え方

- 失敗しないための費用対効果の見極め方

これらを理解することで、「導入費用をかける意味」が明確になり、業務改善や売上機会の拡大につなげられます。

受発注システム16種の比較表付きのこちらの記事もどうぞ! |

目次

1.受発注業務のよくある課題とシステム導入の目的

まずは「なぜ受発注システムが必要なのか」を改めて整理してみましょう。

ここを明確にすることで、費用をかける意味——つまり費用対効果の出発点が見えてきます。

1-1. 手入力中心の受発注業務で起こりがちな課題

多くの企業で、受発注業務はいまだに手入力が中心です。

FAXやメールで届いた注文内容を担当者がエクセルに転記し、在庫を確認して納期を回答する——この流れは一見シンプルに見えますが、実際には次のような課題を引き起こします。

- 二重受注・誤発注:手動転記や確認漏れによるヒューマンエラー。

- 納期遅延リスク:リアルタイムな在庫状況がわからず、納期回答に時間がかかる。

- 属人化の進行:特定の担当者しか発注ルールや取引先条件を把握できていない。

- 事務作業の負担増:FAX確認・手入力・照合作業に1日数時間が費やされる。

こうした問題は、「いつかデジタル化したい」と思いながらも先延ばしにされがちです。

しかし、受発注業務のボトルネックが人の手にある限り、ミスや遅れのリスクは解消されません。

属人化や手入力の多さは、単なる非効率にとどまらず、人件費・時間・機会損失といった「隠れコスト」を生み出しています。

これらを放置することは、結果的にシステム導入よりも高いコストを支払っている状態とも言えるのです。

1-2. システム導入の目的:費用対効果の出発点

では、受発注システムを導入する目的は何でしょうか。

多くの企業が挙げるのは「業務を効率化したい」「ペーパーレス化したい」といった表面的な理由ですが、根本的な目的はそれだけではありません。

受発注システム導入の本質的な目的は、「ムダなコストを排除し、収益を最大化すること」です。

具体的には、以下のような効果が期待できます。

- 作業時間の短縮による人件費削減

- 受注・在庫の見える化による欠品・機会損失の防止

- 取引データの共有・蓄積による経営判断の迅速化

つまり、システム化とは単なる「効率化ツールの導入」ではなく、経営上のコスト構造を見直すための投資行為なのです。

費用対効果を考えるうえで重要なのは、「導入費用」だけを見るのではなく、現状で発生している人件費・残業・エラー対応など、目に見えないコストを可視化すること。

それが、次章で紹介する費用を投資に変える仕組みを理解する第一歩となります。

次章では、受発注システムがどのようにしてこの隠れたコストを削減し、「投資としての効果」を生み出していくのかを、図解イメージとともに解説します。

2.受発注システムが費用対効果を生む理由

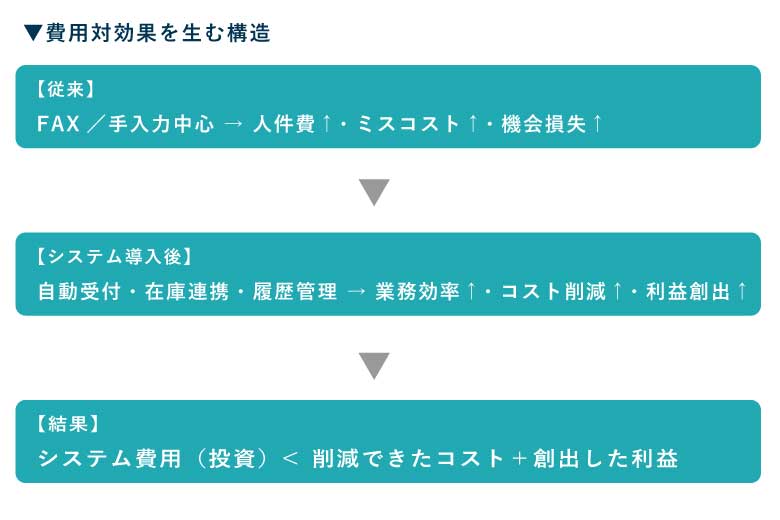

受発注システムは、なぜ「費用対効果」を生み出せるのでしょうか。

この章では、仕組みそのものを整理しながら、手入力中心の業務をどう変えるのかを見ていきます。

単なるツール導入ではなく、「業務構造の変革」をもたらす点こそが、受発注システムの本質です。

2–1. 受発注システムの基本的な役割

受発注システムとは、注文受付から在庫引き当て、社内承認のプロセスをWeb上で一元管理・自動化する仕組みです。

FAXやメールでのやり取りをデジタル化し、発注側・受注側の双方が同じ画面上で進捗を確認できるようにします。

具体的には、次のような機能を中心に構成されます。

- 注文データの自動受付・登録:手入力を排除し、ヒューマンエラーを削減。

- 在庫のリアルタイム連携:在庫状況を瞬時に反映し、納期トラブルを防止。

- 履歴・発注書の自動保存:過去データを活用して再発注・分析を効率化。

- 承認・ワークフロー機能:社内承認をオンラインで完結。

これにより、従来の手入力で発生していた「転記・確認・照合・報告」といった付帯業務を、システムが自動で処理できるようになります。

その結果、1件あたりの処理時間が大幅に短縮され、人件費や残業コストの削減につながります。

さらに、リアルタイムの在庫・受注データを共有することで、「在庫がない」「納期がわからない」といった取引先対応のストレスも、システム導入によって大幅に軽減されます。

2–2. システムが「投資」に変わる仕組み

では、なぜこの仕組みが費用対効果を生みだせるのでしょうか。

それは、受発注システムが「人件費」「在庫コスト」「機会損失」という3つの経営コストを同時に圧縮できるからです。

- 人件費削減:入力・転記・確認といったルーティン業務を自動化することで、作業時間を最大80%削減。

- 在庫コスト削減:在庫の見える化により、過剰在庫・欠品を防ぎ、保管コストを圧縮。

- 機会損失の防止:受注処理がスピーディになり、販売チャンスを逃さない。

これらの効果が積み上がることで、導入費用を上回る経済的リターンが生まれます。

つまり、受発注システムは「経費を削るツール」ではなく、「利益を生み出す仕組み」なのです。

このように、「時間・手間・人件費」などの見えないコストを可視化し、削減効果を明確にすることこそが費用対効果の本質です。

次章では、実際にどのような場面で「コストが投資に変わるのか」——具体的な数値とシミュレーションを交えながら、費用回収のプロセスを可視化していきます。

3.投資効果を実感!受発注システム導入の費用回収シミュレーション

「導入費用は負担でも、結果的に投資になる」——そう言われても、実際にどのように費用が回収されるのかがわからなければ、判断は難しいものです。

この章では、受発注システム導入によって削減できるムダなコストを具体的に整理し、どのような仕組みで「支出が利益に転換されるのか」を見ていきます。

3–1. システム導入で削減できる「ムダな人件費」

受発注業務の多くは、人の手による単純作業に支えられています。

注文内容の転記、在庫の照合、発注書の出力・確認——これらは一つひとつの時間は短くても、積み重なると大きな人件費負担となります。

受発注システムを導入すれば、これらの作業を自動化できるため、担当者1人あたりの作業時間を大幅に短縮できます。

【削減効果の具体例】

|

こうした効率化によって、「人が動かすためのコスト」から「仕組みで動かすためのコスト」へと構造を変えることができます。

それは単なる経費削減ではなく、人がより付加価値の高い業務に時間を使えるようになるという生産性への投資でもあります。

3–2. 欠品・過剰在庫の解消で得られる収益効果

もうひとつの大きな投資効果が、在庫コストの最適化です。

従来の紙・FAX中心の管理では、在庫情報がリアルタイムで共有されず、「あると思っていた在庫がなかった」「販売機会を逃した」といったトラブルが起こりやすくなります。

受発注システムを導入すれば、在庫が自動的に更新されるため、発注・出荷の判断が正確かつ迅速になります。

【主な効果】

|

特にBtoB取引では、欠品や納期遅延による信用損失が経済的ダメージ以上に大きいこともあります。

受発注システムによる在庫連携は、「売上を守るための投資」でもあるのです。

3–3. 【費用回収の目安】投資額を上回る人件費削減シミュレーション

導入費用はどのくらいで回収できるのでしょうか。

ここでは、一般的な中小企業を想定したシミュレーションを示します。

項目 | 現状(手入力中心) | システム導入後 | 削減効果(1か月) |

受注処理時間 | 5時間/日 | 1時間/日 | 約80%削減 |

担当者人件費(時給2,000円換算) | 約20万円/月 | 約4万円/月 | 約16万円削減 |

エラー対応コスト | 約3万円/月 | 約0.5万円/月 | 約2.5万円削減 |

年間削減額合計 | ー | ー | 約222万円/年 |

仮にシステム導入費用が初期30万円・月額5万円(年間総額90万円)だとしても、1年未満で費用を回収できる試算になります。

さらに、欠品防止や業務スピード向上による販売機会の増加まで加味すれば、実際の費用対効果は投資額の2〜3倍に達するケースも珍しくありません。

このように、受発注システムは「費用を減らすためのコスト削減策」ではなく、利益を増やすための投資として考えることができます。

- 人件費・在庫コスト・機会損失をトータルで圧縮できる

- 業務のスピードと精度が上がり、顧客満足度や受注率も改善する

- 投資回収のスパンは、導入からおおむね半年〜1年が目安

次章では、実際にどのようなシステムタイプがあり、費用構造がどう違うのか——導入時に知っておくべき「費用相場と料金体系」を整理していきます。

4.受発注システム費用の相場と3つの料金形態

ここまで、「受発注システムは費用を投資に変えられる」という考え方を整理してきました。

では実際に、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。

受発注システムの費用は、「どのタイプを選ぶか」と「どのように活用するか」によって大きく変わります。

この章では、代表的な3つのシステムタイプ別に相場を整理し、さらに月額費用の構成ロジックを解説します。

最後に、導入前に見落とされがちな「隠れコスト」にも触れます。

4-1. サービスタイプ別・費用比較表

受発注システムは大きく分けて、「パッケージ型」「カスタマイズ開発」「スクラッチ開発」の3タイプがあります。

それぞれの特徴と費用目安を、以下の表で比較してみましょう。

システムタイプ | 特徴 | 初期費用目安 | 月額費用目安 | 向いている企業 |

パッケージ型 | 既存システムをそのまま利用。短期間・低コストで導入できる。 | 10〜30万円 | 3〜10万円 | コストを抑えて早期導入したい中小企業・商社・メーカー |

カスタマイズ開発 | パッケージをベースに、一部機能を自社仕様に改修。基幹システム連携にも対応しやすい。 | 50〜150万円 | 10〜30万円 | 自社業務に合わせた最適化を重視する中規模企業 |

スクラッチ開発 | 要件定義からフルオーダーで開発。自由度は高いが費用・期間ともに大きい。 | 300万円〜 | 30万円〜 | 独自フローや複雑な商流を持つ大企業・専門業種 |

【ポイント】

- 「パッケージ型」は初期導入のハードルが最も低く、運用開始までのスピードを重視する企業におすすめ。

- 「カスタマイズ開発」は標準機能を活かしつつ、自社仕様への調整が可能。

- 「スクラッチ開発」は長期的な拡張性や独自要件を重視する場合に選ばれます。

4-2. 月額費用を構成する「3つの料金体系」

受発注システムは、初期費用だけでなく、ランニングコスト(運用費)にも注意が必要です。

多くの受発注システムでは、次の3つの料金体系のいずれか、または複合で構成されています。

(1)ID/アカウント数ベース

ユーザー数に応じて費用が発生する仕組み。

利用人数が限られている中小企業では費用を抑えやすい反面、取引先数が増えるほどコストが上がる点に注意。

(2)機能・プランベース

利用できる機能セット(例:在庫連携・承認フロー・CSV出力など)ごとにプランを設定。

「ライトプラン」「スタンダードプラン」「プロフェッショナルプラン」など段階的に分かれるのが一般的。

(3)従量課金ベース(受注件数)

注文件数やデータ量に応じて課金されるタイプ。

取引量が安定している企業には合理的だが、繁忙期にコストが膨らむケースもある。

【ポイント】

- 料金体系が「どの変数に比例するか」を理解することで、予算の見通しが立てやすくなる。

- 導入前に「将来の取引先数・発注件数の増加」を想定しておくことが重要。

4-3. 総額費用を左右する「初期の隠れコスト」

見積段階で見落とされやすいのが、初期導入時の周辺費用です。

カタログ上の「初期費用○万円」だけを見て判断すると、実際の総額が想定より大きくなることがあります。

代表的な隠れコストを以下に整理します。

項目 | 内容 | 費用目安 |

初期設定・導入支援費用 | システムの基本設定、ユーザー登録、メニュー構成など | 5〜20万円 |

データ移行・加工費用 | 既存の取引先データ・商品マスタを整形・登録する作業 | 10〜30万円 |

教育・サポート費用 | 操作説明会、マニュアル整備など | 3〜10万円 |

環境準備費用 | サーバ設定、SSL、ドメイン管理など(クラウド以外の場合) | 5〜15万円 |

これらの費用は、導入支援の有無やデータ量によっても変動します。

特に、商品点数が多い企業や取引先データが複雑な企業では、データ移行コストが想定外に大きくなることもあります。

受発注システムの費用は、

- 「どのタイプを選ぶか(構築形態)」

- 「どのように使うか(料金体系)」

- 「どこまで支援を受けるか(導入コスト)」

の3軸で大きく変わります。

費用相場を正しく把握することは、単なる価格比較ではなく、「自社の業務課題を解決するための最適な投資額」を見極めるための前提となります。

次章では、こうした費用構造を理解したうえで、中小企業が陥りがちな「費用対効果の落とし穴」と、その回避策を具体的に見ていきます。

5.中小企業が陥りやすい「費用対効果」の落とし穴

「初期費用無料」「月額1万円から」——。

一見お得に見える受発注システムも、実際に導入してみると「思ったより費用がかさむ」「必要な機能が使えなかった」と後悔するケースが少なくありません。

多くの中小企業がつまずく原因は、「導入費用の安さ」に意識が偏り、トータルの費用対効果を見誤ることにあります。

この章では、よくある3つの落とし穴を取り上げ、それぞれのリスクと回避策を具体的に解説します。

5-1. 【落とし穴1】BtoBで必須の機能がオプション費用になる

受発注システムはBtoB(企業間取引)に対応していることが前提ですが、安価なシステムでは標準機能が限定されている場合があります。

代表的なのが、次のようなBtoB業務に欠かせない機能です。

- 顧客別価格設定(取引先ごとの掛率・条件に対応)

- 承認・ワークフロー機能(部署単位での発注承認プロセス)

- 在庫連携や出荷ステータス管理

- 見積・納品書の自動発行機能

これらが「オプション」扱いになっていると、導入後に追加費用が積み重なり、結果的に高額化してしまうこともあります。

【回避策】

|

5-2. 【落とし穴2】「初期費用無料」の裏側にある高額サポート費用

「初期費用0円」「無料トライアル」などは導入のハードルを下げる一方で、運用フェーズに入るとサポート費用や設定代行費用が想定以上に発生するケースがあります。

たとえば、以下のような項目が別料金になっていることがあります。

- 初期設定やアカウント登録の代行

- マスタデータ(商品・取引先情報)の整備・移行

- 運用後のコンサルティングや保守サポート

【回避策】

|

無料で始められることよりも、「運用を自走できるサポート体制があるか」が費用対効果の分かれ道です。

5-3. 【落とし穴3】拡張性を無視して、作り直しになる

システム選定時に「今の業務だけで動けばいい」と考えてしまうと、将来的な拡張で手詰まりになるケースがあります。

とくに、基幹システムや会計ソフトとの連携が後から必要になった場合、API非対応やカスタマイズ制限があると、再構築に数百万円単位の費用が発生することも。

【回避策】

|

システム導入は「今の最適」だけでなく、「3年後も使える柔軟性」が投資回収のカギとなります。

「安く見えるシステムほど、長期的には高くつく」——これが、導入失敗企業の共通点です。

中小企業が受発注システムを導入する際に大切なのは、初期費用の安さではなく、運用期間全体での費用対効果を基準に判断することです。

- 安価なプランでもBtoB必須機能が不足していないか

- 導入後のサポート費用が見積に含まれているか

- 将来の業務拡張やデータ連携に柔軟に対応できるか

これらを事前に確認しておくことで、ムダな出費や再構築コストを防ぎ、長く使える投資としてのシステム導入が実現できます。

次章では、こうした落とし穴を回避しながら、トータルコストを最小限に抑えるための具体的な方法を紹介します。

6.トータルコストを最小限に抑える3つの具体的な方法

受発注システムの導入にあたって、「できるだけ費用を抑えたい」というのは当然の発想です。

しかし、安さを追い求めるあまり、結果的に使いづらいシステムを選んでしまえば本末転倒です。

大切なのは、必要な機能やサポートを維持したまま、ムダなコストを省くこと。

この章では、トータルコストを最小限に抑えるための3つの実践的アプローチを紹介します。

6-1. 「無料トライアル」を徹底活用し、試用期間中に初期設定を進める

多くのクラウド型受発注システムには、1〜2週間程度の無料トライアル期間が用意されています。

この期間を単なるお試しで終わらせるのではなく、初期設定やデータ準備を本格的に進める期間として活用することがポイントです。

【具体的なステップ】

|

このステップを踏むことで、正式導入時に設定代行費用を抑えられるだけでなく、社内の理解が深まり、運用定着がスムーズになります。

トライアル中に社内で「どの機能が必要か」を明確化すれば、プラン選定も的確になります。

6-2. データ連携は「API連携」ではなく「CSV連携」から始める

システム導入時にコストが膨らみやすいのが、外部システムとのデータ連携です。

多くの企業が最初からAPI連携を検討しますが、開発費用が高く、初期投資が大きくなりがちです。

そこでおすすめなのが、まずはCSV連携からスタートする段階的導入です。

連携方式 | 特徴 | 初期費用 | 運用コスト | 向いている企業 |

API連携 | システム間で自動的にデータ更新 | 高い(30〜100万円) | 低い(自動化後) | 取引量が多く、基幹連携を重視する企業 |

CSV連携 | CSVファイルを手動でインポート・エクスポート | 低い(0〜10万円) | 中程度(手動操作あり) | 段階的にDXを進めたい中小企業 |

最初はCSVで十分なケースが多く、運用を安定させてからAPIへ移行すれば、ムダな再開発費用を防げます。

低コストで始め、運用ノウハウが蓄積した段階で自動化を検討するのが最も現実的です。

6-3. 必須機能と優先度の低い機能を明確に分ける

「せっかく導入するなら、全部入りのシステムを選びたい」という気持ちは自然ですが、不要な機能まで導入すると、月額費用が膨らむ原因になります。

まずは、今すぐ必要な機能と将来的に必要になる機能を明確に分けることが重要です。

【整理の手順】

|

これにより、最初の導入時は優先度Aの機能だけを実装し、B・Cの機能は段階的に拡張する「フェーズ導入」が可能になります。

機能を絞ることで、初期費用と月額費用を同時に抑えられるうえ、運用もシンプルになります。

受発注システムの導入費用を抑えるには、「安いシステムを選ぶ」のではなく、コストを戦略的にコントロールするという発想が必要です。

- 無料トライアルを最大限活用して初期設定を自社で完了させる

- まずはCSV連携から始め、段階的にAPIへ移行する

- 機能の優先度を明確化し、段階的な導入でムダを省く

こうした工夫を重ねることで、初期費用を抑えつつ運用定着率を高めることができます。

次章では、これらのポイントを踏まえ、新日本印刷の受発注システム「WONDERCART」がどのように費用対効果とサポート体制を両立しているかを紹介します。

7.WONDERCARTの費用と導入支援の特徴

ここまで、受発注システムの費用構造と費用対効果の考え方を整理してきました。

最後に、実際にどのようなシステムが「費用を投資に変える」条件を満たしているのかを見ていきましょう。

新日本印刷が提供するBtoB専用受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」は、現場で使いやすいことと導入コストの明確さの両立を追求したシステムです。

以下では、その費用設計と導入支援の特徴を4つの観点からご紹介します。

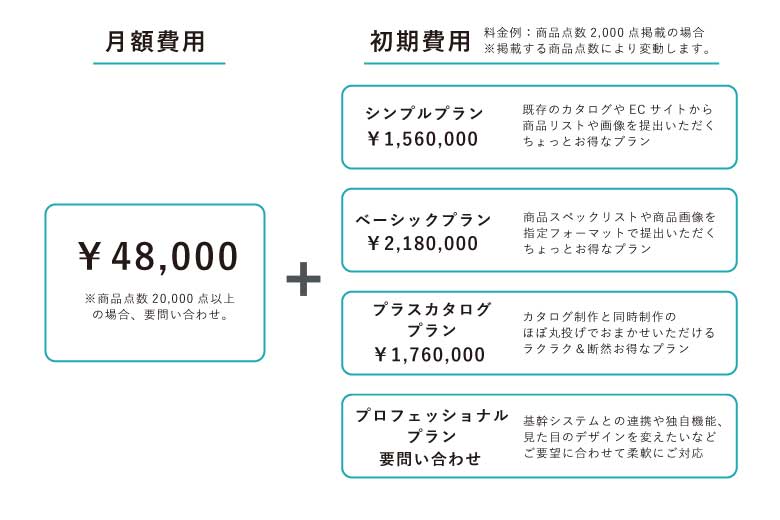

7-1. シンプルでわかりやすい料金体系

WONDERCARTは、BtoB取引に必要な機能を標準で搭載した定額制プランを採用しています。

初期費用・月額費用・サポート費用を分かりやすく設定しているため、「導入してみたら追加費用が発生した」という心配がありません。

また、企業の規模や利用状況に応じて段階的にプラン変更も可能。

「最初は小規模でスタートし、取引先の拡大に合わせて拡張していく」ことを前提とした柔軟な仕組みになっています。

コストを見える化し、初期投資を抑えながら長期運用できること。

これが、WONDERCARTの料金設計の考え方です。

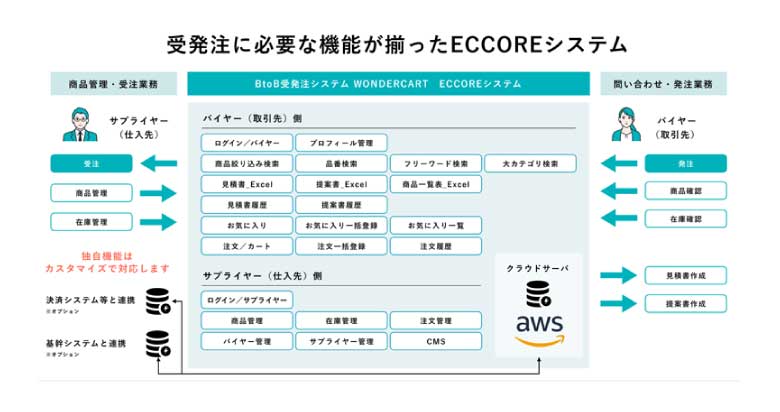

7-2. BtoB必須機能を標準装備

WONDERCARTは、BtoBの商流に必要な要素をあらかじめ標準機能として備えています。

【主な標準機能】

- 顧客別価格設定・掛率管理

- 在庫・納期のリアルタイム連携

- 承認・ワークフロー機能

- CSV出力/商品マスタ管理

- 請求書・納品書の自動発行

これらの機能を「追加オプション」とせず、最初から含めた状態で利用できるため、コストの見通しが立てやすく、導入後に機能不足を感じるリスクもありません。

また、画面設計は発注者・受注者の双方にとって直感的に操作できるUIを重視。

現場担当者が迷わず使える設計により、システム定着率が高いことも評価されています。

7-3. 初期設定・運用支援が充実

導入段階では、社内リソースが限られている企業も多いものです。

WONDERCARTでは、初期設定から社内展開までをスムーズに行えるよう、伴走型の導入支援体制を整えています。

【支援内容の一例】

- 初期設定サポート(アカウント登録・マスタ登録支援)

- 操作説明会・担当者向けトレーニング

- 初期運用期間中の質問サポート・運用改善提案

導入支援は、単に「設定を代行する」のではなく、お客様が自社で運用できるようになることを目的にしています。

導入後の自走化を支援することで、長期的なコスト最適化にもつながります。

7-4. カスタマイズ性の高さと拡張対応

WONDERCARTは、標準機能をベースにしながらも、基幹システムとのCSV連携・API連携、独自フローへの対応など、各社の業務プロセスに合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。

特に、段階的な導入を前提として設計されているため、「まずはCSV連携からスタート → 運用安定後にAPIへ移行」といったステップ導入にも対応できます。

WONDERCARTは、

- シンプルな料金体系で導入しやすく

- BtoB必須機能を標準装備し

- 導入後も自走できるサポート体制を提供し

- 将来の拡張にも柔軟に対応できる構造

を備えた、現場目線のBtoB受発注システムです。

「業務効率化」と「費用対効果の両立」を目指す企業にとって、WONDERCARTは、導入して終わりではなく、使い続けるほど価値が高まるシステムとしてご活用いただけます。

次章では、本記事の要点を振り返りながら、費用を投資に変えるための実践ステップを整理します。

8.まとめと次のアクション

ここまで、受発注システムの費用構造や費用対効果の考え方、そして費用を抑えながら効果を最大化するためのポイントを見てきました。

導入費用は決して小さな投資ではありません。

しかし、その投資が「業務効率の向上」「人件費の削減」「取引精度の向上」につながれば、システム費用はコストではなく利益を生む資産になります。

【この記事のポイント】

- 受発注システムの目的は「効率化」だけでなく「収益構造の改善」

→ 手入力や属人化による隠れコストを削減することが真の投資効果につながる。

- 費用を「コスト」ではなく「投資」として捉える視点が重要

→ 人件費・在庫コスト・機会損失を同時に圧縮できるのがシステム化の強み。

- システム費用は「タイプ」「料金体系」「導入支援」で大きく変わる

→ パッケージ型・カスタマイズ開発・スクラッチ開発の違いを把握し、トータルで判断する。

- 安価なシステムの落とし穴を回避することが費用対効果を高める近道

→ オプション費用・サポート体制・拡張性を事前にチェックする。

- コストを抑えるには戦略的導入がカギ

→ 無料トライアルやCSV連携など、段階的導入でムダな費用を防ぐ。

- WONDERCARTは「BtoB必須機能×明確な費用設計×導入支援」で費用対効果を最大化

→ 初期コストを抑えながら、自社の成長に合わせて拡張可能。

受発注システムを導入する目的は、作業をデジタル化することではなく、ビジネスの成長を持続的に支える仕組みをつくることにあります。

そのためには、

- 現状の業務フローを可視化し、ムダを洗い出す

- 必要な機能を絞り込み、適切なシステムタイプを選ぶ

- 導入後の定着と改善を支えるパートナーを選ぶ

という3つのステップを踏むことが重要です。

WONDERCARTは、こうした戦略的な導入を支援する体制を整えています。

費用を投資に変える第一歩として、ぜひ一度、WONDERCARTの導入効果をご体感ください。

\無料トライアルをご用意しています/

#受発注システム #費用

コメント