「発注書、届いてません」「FAX送れてなかったみたいです」——そんなやりとりに覚えがありませんか?

いまだにFAXや電話、メールに頼った受発注業務はいまだに多く残っており、そこにはミスや手間がつきものです。

属人化も解消されづらく、対応の煩雑さに限界を感じている企業も多いのではないでしょうか。

こうした現場の課題を解決する手段として、近年注目を集めているのが「受発注システム」です。

受発注システムを活用することで、注文や在庫確認をWebで完結できれば、人の手で確認や転記などの作業によるヒューマンエラーを減らし、業務スピードも大きく向上します。

ただし、受発注システムとひと口に言っても、数も種類も多く、何を基準に選べばいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では代表的な16の受発注システムを厳選し、特徴・料金・機能を比較しながら、わかりやすく解説します。

比較だけでなく、「目的別の選び方」や「導入ステップ」など、現場で本当に役立つ視点もしっかりカバー。

「どのシステムが一番か」ではなく、「自社にとって何がベストか」 を一緒に考えていきましょう。

ぜひ最後まで読んで、あなたの会社にぴったりの受発注システムを見つけるヒントにしてください。

※受発注システム16種の比較表はこちら

目次

1.受発注システムって、そもそも何ができるの?

まず、「受発注システムって、どんなことができるの?」という基本から整理しておきましょう。

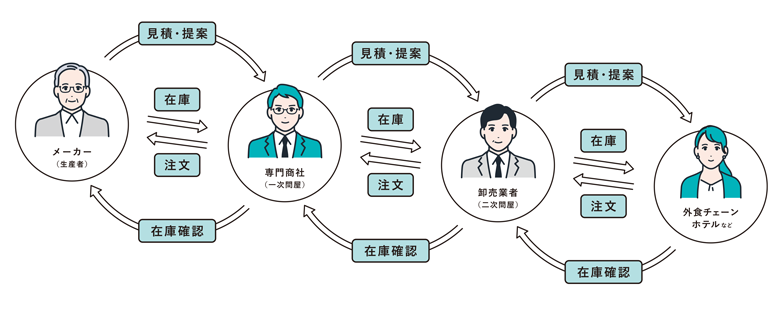

受発注システムとは、企業間のやり取り——特に注文・在庫の確認や見積書のやり取りなど——をオンラインで一元管理できる仕組みのこと。

これまでFAXや電話、メールで行っていた業務をWeb上で完結できるようにすることで、効率アップとミス削減を実現してくれるツールです。

受発注システムの多くには、次のような機能が搭載されています。

- 注文管理:取引先からの注文をシステムで受け付け、履歴も自動で保存。

- 在庫管理:リアルタイムで在庫数を共有し、確認の手間やミスを削減。

- 見積・提案書作成:商品画像や価格を反映した提案書をすぐに作成できる。

- 基幹システムとの連携:販売管理や会計ソフトとつなげて、入力の二度手間を防ぐ。

受発注システムを導入することで、たとえばこんな変化が期待できます。

- 誤発注や転記ミスなど、人為的なミスが大幅に減る

- 発注内容や在庫状況がひと目でわかり、取引先とのやり取りがスムーズに

- 担当者にしか分からない業務を減らし、属人化を防止

- 書類作成や処理にかかる時間を削減し、本来の業務に集中できる

とはいえ、やはり気になるのはコストや導入の手間ですよね。

小規模な企業向けであれば、月額1〜3万円ほどで利用できるクラウド型のサービスも多く、スモールスタートにも適しています。

一方で、基幹システムと連携させたり、複数の拠点で使うようなケースでは、月額10万円以上かかるものや、初期費用で数百万円以上かかるものもあります。

導入にかかる期間もまちまちですが、機能を絞ってまずは小さく始めるのであれば、1〜3ヶ月ほどでの立ち上げも十分可能です。

逆に、既存システムとの連携や大規模なカスタマイズが必要な場合は、半年以上かけてじっくり進めるケースもあります。

いずれにせよ、「うちの業務にとって何が必要か?」をしっかり見極め、無理のない形で始めること。それが、導入成功のカギとなります。

2.今の受発注、こんなことで困っていませんか?

受発注システムの導入を検討する前に、まず見直しておきたいのが「今の業務のどこに課題があるか」という点です。

この章では、いまだ多くの現場で使われているFAX・電話・メールによる受発注業務が抱える代表的な問題を、具体的に見ていきましょう。

2-1. FAXでのやり取り:送った?届いた?が常に不安

FAXは今でも多くの業界で使われている手段ですが、次のようなトラブルが日常的に発生します。

- 「発注書、ちゃんと届いていますか?」と毎回電話で確認

- トナー切れや紙詰まりで発注書が送られていなかった

- 複数の発注書が一気に届き、順番がバラバラで確認に時間がかかる

- 手書き文字が読みづらく、内容を読み間違える

こうしたミスが起こるたびに、再確認・再送・伝票の突き合わせといった手間が発生します。

その結果、発注側も受注側も業務が滞り、信頼関係にも影響を及ぼしかねません。

2-2. 電話・メールでのやり取り:情報が分散し、管理が煩雑に

「とりあえず電話で発注内容を伝える」「メールにエクセルを添付して送る」といった方法も多く見られますが、ここにも複数の課題があります。

- 口頭での伝達による聞き間違いや確認漏れが発生

- メールが埋もれて見逃される

- 複数の注文が異なるフォーマットで届き、内容の確認に時間がかかる

- 担当者が不在だと、注文の受付がストップしてしまう

このようなやり方では、業務が特定の担当者に依存しやすくなりがちです。

「どのお客様がどのように発注してくるか」を把握しているのが一部の担当者だけ、という状態では、その人が不在になるだけで現場が回らなくなるリスクが高まります。

2-3. 共通の課題は「手間」「ミス」「ブラックボックス化」

FAX・電話・メールといった従来の方法は、以前なら「発注業務とはこういうもの」と受け入れられていたかもしれません。

しかし現在では、以下のような課題がより深刻になりつつあります。

- 情報の一元管理ができない(紙・ファイル・メールがバラバラ)

- 確認作業に手間がかかる(注文ミスを防ぐために何度もチェック)

- 対応品質にバラつきが出る(ベテランまかせで業務が属人化)

- 業務全体の改善が見えづらい(どこに時間がかかっているかが不明確)

つまり、これらの問題の根本にあるのは、「人の手に頼っている」という構造そのものです。

そしてこの構造では、どんなに気をつけていてもミスは完全には防げず、業務改善にも限界があるのが実情です。

ここまで読んで、「うちの現場もまさにこれ…」と感じた方も多いのではないでしょうか。

次の章では、こうした課題をどう解消できるのか、16の受発注システムの特徴を比較しながら詳しく解説していきます。

3.主要16受発注システムを徹底比較

「受発注システム」と検索すると、次々にサービス名が出てきて、「結局どれがいいの?」と迷ってしまったことはありませんか?

ここでは、代表的な16の受発注システムをピックアップし、料金や機能、導入のしやすさなど、よく検討材料として挙げられるポイントで比較しました。

それぞれの特徴や向いている企業タイプも解説しているので、「なんとなく有名だから」ではなく、「自社に合っているかどうか」で選ぶヒントにしていただければと思います。

3-1. 気になるポイントで比較できる一覧表

受発注システムとひと口に言っても、機能も価格もサポート体制もさまざま。

この章では、よく比較の軸として挙がる以下の6項目で、代表的な16の受発注システムを一覧にまとめました。

【受発注システム16種の比較表】

※横スクロールでご覧ください。

| サービス名 | 料金(初期費用) | 料金(月額費用) | 無料トライアル | 導入実績 | 基幹連携 | サポート体制 | 特徴 |

| CO-NECT | 受注側: 0円〜 発注側:0円 | 受注側:要問い合わせ 発注側:フリープラン0円/ビジネスプラン3,000円 | ○ | 39,000社以上 | CSV/API連携 | 導入支援あり、導入後はメール対応 | 発注側が無料で使える LINE連携 |

| COREC | 無料プランあり | 受注側:無料プラン0円/ビジネスプラン2,980円〜 発注側:無料プラン0円/ビジネスプラン1,480円 | ○ 無料プランで基本機能を使用可能 | 80,000社以上 | 不明 | 不明 | 自社サイト上に受注の窓口を設置できる |

| MOS | 要問い合わせ | 要問い合わせ | ○ | 650社以上 | API連携(オプション) | 導入前後のサポートあり | スマホ・タブレット対応のモバイルUI 発注頻度の高い商品を優先表示 |

| Bカート | 80,000円 | 9,800円〜 | ○ | 2,000社以上 | CSV連携 | チャット サポートセンター(平日10:00〜17:00) | BtoB専用SaaS 連携アプリ豊富 |

| 楽楽販売 | 150,000円 | 70,000円〜 | ○ | 5,000社以上 | API連携 | 導入前後のサポートあり | ボタン一つで帳票発行 承認フローのシステム化 |

| ecbeing BtoB | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 不明 | 1,600サイト以上の構築実績 | ○ カスタマイズ | 開発体制650名 マーケ体制300名 | 中堅・大手向け フルカスタマイズ |

| WONDERCART | 要問い合わせ | 48,000円 ※年払いのみ | ○ | 要問い合わせ | CSV/API連携 | 導入伴走支援 | 提案書自動作成 印刷カタログ連携 |

| TANOMU | 要問い合わせ | 数万円〜 ※要問合せ | 不明 | 不明 | CSV連携 | 初期登録お任せ 得意先への導入支援あり | FAX OCR |

| TS-BASE受発注 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | ○ | 不明 | CSV連携 | フォローアップミーティング 分析レポート提出 | PCやスマートフォンからのリアルタイム在庫管理 |

| 楽楽B2B | 要問い合わせ | 要問い合わせ | ○ | 200,000社以上 | ○ API連携 | 不明 | スマホでFAX取込OCRあり |

| freee販売 | 要問い合わせ | スタータープラン(3名利用の場合)約5,000円 スタンダードプラン(10名利用の場合)約40,000円 ※年払いの場合 | ○ | 540,000社 ※シリーズ累計 | 不明 | チャット・電話 ※プランにより異なる | freee会計連携 インボイス対応 |

| TEMPOSTAR | 要問い合わせ | 商品課金+受注課金 (定額プランor従量プラン) | ○ | 不明 | 要問い合わせ | 各種マニュアルあり ※プランにより異なる | ASP型と開発型のハイブリッド型 |

| アラジンEC | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 5,000社以上 ※BtoB企業支援実績 | 自社開発の基幹システム 「アラジンオフィス」との連携 | 専任サポート体制 | BtoB専用 柔軟なカスタマイズ |

| クロスオーダー | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 不明 | 100,000店舗以上 | CSV連携 | 電話問い合わせ (平日9:00〜17:00 ※12:00〜13:00を除く) | 食品卸業者向け LINE発注 販促機能 |

| らくうけーる | 要問い合わせ | サービスメニューの月額料金と 従量料金の合計 | ○ | 不明 | CSV連携 | 不明 | 生鮮品向け機能・日生鮮品向け機能あり |

| BtoBプラットフォーム受発注 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 不明 | 50,000社以上 | ○ 要問い合わせ | 導入後サポート・マニュアルあり | 飲食業界に特化した受発注システム |

ぜひ、表を見ながら「自社に合いそうかどうか」を探ってみてください。

3-2. 自社に必要な要素で比較するために

比較表を眺めていると、つい「料金が安いところがいいかな」「機能が多いほうが安心かも」と、 スペックだけで選びたくなってしまうかもしれません。

ですが、実際に導入してうまくいっている企業の多くは、自社の業務や取引先との関係性に合っているかを重視しています。

たとえば、

- 取引先が高齢でFAX中心 → 無理にWeb化せず段階移行できる設計があるか?

- 提案型営業が多い → 見積書やカタログとの連携はスムーズか?

- 社内にITリテラシーの差がある → サポートやUI設計が柔軟か?

といった視点で比較すると、「何が自社にとって譲れない軸なのか」が明確になり、 結果として、後悔のないシステム選びがしやすくなります。

次章では、まさにこうした「目的別に見たとき、どのシステムが合うのか?」を整理していきます。

あなたの会社にとっての最適なシステムをみつけるヒントに、ぜひお役立てください。

4.目的別にみる受発注システムの選び方

3章で16の受発注システムを比較しましたが、「どのシステムが自社にとって最適か」は、業種や業務フロー、取引先との関係性などによって大きく異なります。

ここでは5つの目的別に、それぞれに適した受発注システムを比較しながら、選び方のヒントをご紹介します。

4-1. コストを抑えて導入したい

| サービス名 | 料金(初期費用) | 料金(月額費用) | 無料トライアル | 導入実績 | 基幹連携 | サポート体制 | 特徴 |

| CO-NECT | 受注側: 0円〜 発注側:0円 | 受注側:要問い合わせ 発注側:フリープラン0円/ビジネスプラン3,000円 | ○ | 39,000社以上 | CSV/API連携 | 導入支援あり、導入後はメール対応 | 発注側が無料で使える LINE連携 |

| COREC | 無料プランあり | 受注側:無料プラン0円/ビジネスプラン2,980円〜 発注側:無料プラン0円/ビジネスプラン1,480円 | ○ 無料プランで基本機能を使用可能 | 80,000社以上 | 不明 | 不明 | 自社サイト上に受注の窓口を設置できる |

| MOS | 要問い合わせ | 要問い合わせ | ○ | 650社以上 | API連携(オプション) | 導入前後のサポートあり | スマホ・タブレット対応のモバイルUI 発注頻度の高い商品を優先表示 |

「できるだけ初期投資やランニングコストを抑えたい」「小規模でもスモールスタートしたい」という企業に適しているのが、以下の3サービスです。

- CO-NECT:無料プランが用意されており、気軽に始められるのが魅力。

取引先との注文や見積書のやり取りをシンプルなUIで管理でき、飲食・小売などの業種で特に利用されています。

Webフォームや商品カタログの作成もでき、導入後すぐに業務改善が期待できます。

- COREC:帳票作成や受発注管理を無料で始められるクラウドサービス。

エクセルのような画面設計で、ITに不慣れな担当者でも直感的に操作可能です。

帳票のテンプレートも豊富で、見積書・請求書・納品書の発行業務も効率化できます。

- MOS:受発注の最小機能に特化したクラウドシステム。

スマホ・タブレットでも快適に使える画面設計で、飲食店や店舗など現場主導で使いたい企業に最適です。

操作もシンプルで、特別な研修がなくてもすぐに導入・運用が可能です。

「まず1店舗・1部門から」「エクセル管理の置き換えから始めたい」という企業には、このタイプのシステムがおすすめです。

4-2. 多機能・拡張性を重視したい

| サービス名 | 料金(初期費用) | 料金(月額費用) | 無料トライアル | 導入実績 | 基幹連携 | サポート体制 | 特徴 |

| Bカート | 80,000円 | 9,800円〜 | ○ | 2,000社以上 | CSV連携 | チャット サポートセンター(平日10:00〜17:00) | BtoB専用SaaS 連携アプリ豊富 |

| 楽楽販売 | 150,000円 | 70,000円〜 | ○ | 5,000社以上 | API連携 | 導入前後のサポートあり | ボタン一つで帳票発行 承認フローのシステム化 |

| ecbeing BtoB | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 不明 | 1,600サイト以上の構築実績 | ○ カスタマイズ | 開発体制650名 マーケ体制300名 | 中堅・大手向け フルカスタマイズ |

「将来的に他のシステムとも連携したい」「業務フロー全体を最適化したい」という視点で探すなら、多機能かつカスタマイズ性に優れた受発注システムが向いています。

- Bカート:BtoB ECに必要な機能が網羅されており、業界問わず利用されています。

複数の価格設定・掛売対応・CSVによる商品登録などに対応しており、サブドメインやSSL証明書などもカスタマイズ可能。

ECの立ち上げから業務フローの整備までトータルに対応できます。

- 楽楽販売:販売管理・受注管理・請求書発行などを1つのシステムで完結できる点が強み。

複数拠点の帳票処理や承認フローのデジタル化にも対応しており、大手企業を中心に幅広い導入実績があります。

API連携で他の業務システムとも柔軟につなげられます。

- ecbeing BtoB:EC構築システム「ecbeing」のBtoB版で、業務やデザインの自由度が非常に高いのが特徴です。

フルスクラッチに近い形での開発も可能なため、自社の業務に完全にフィットする仕組みを構築したい企業に最適です。

「SFAや会計ソフトとつなぎたい」「既存の基幹システムとしっかり連動させたい」といった要望がある場合、また、多拠点運用や部門横断の業務効率化を検討している企業におすすめです。

4-3. 取引先とのやり取りを重視したい

| サービス名 | 料金(初期費用) | 料金(月額費用) | 無料トライアル | 導入実績 | 基幹連携 | サポート体制 | 特徴 |

| WONDERCART | 要問い合わせ | 48,000円 ※年払いのみ | ○ | 要問い合わせ | CSV/API連携 | 導入伴走支援 | 提案書自動作成 印刷カタログ連携 |

| TANOMU | 要問い合わせ | 数万円〜 ※要問合せ | 不明 | 不明 | CSV連携 | 初期登録お任せ 得意先への導入支援あり | FAX OCR |

| TS-BASE受発注 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | ○ | 不明 | CSV連携 | フォローアップミーティング 分析レポート提出 | PCやスマートフォンからのリアルタイム在庫管理 |

| 楽楽B2B | 要問い合わせ | 要問い合わせ | ○ | 200,000社以上 | ○ API連携 | 不明 | スマホでFAX取込OCRあり |

自社の業務改善だけでなく、取引先にとっての「注文しやすさ」「伝達ミスの削減」「発注者の利便性」を重視する場合は、次の4サービスがおすすめです。

- WONDERCART:取引先の商流に合わせた画面設計が可能で、紙のカタログ制作と連動して構築できるのが強み。

商品画像や説明文をカタログ感覚で見られるUIにより、発注者が迷わず選べる設計です。

注文ミスや聞き間違いを大幅に減らし、受注側の負担軽減にもつながります。

- TANOMU:LINEによる商品案内・販促が可能で、特に飲食・小売業界で人気の高いサービスです。

取引先はいつものLINE画面から発注できるため、新たな操作を覚える必要がありません。

FAXや電話との併用も可能で、導入のハードルが低いのもポイントです。

- TS-BASE受発注:誰でも迷わず使える操作性と、過去の発注履歴をもとにした再発注機能など、現場目線の機能が充実。

導入後すぐに「受注業務のミスが減った」「対応スピードが上がった」という声もあり、取引先とのやり取りを効率化したい企業に適しています。

- 楽楽B2B:取引先ごとに異なる発注方法(FAX・電話・Excelなど)を吸収し、データ化して一元管理できるのが特徴。

OCRによるFAXの読み取りやスマホでの発注にも対応しており、取引先のITリテラシーに左右されずスムーズに導入できます。

従来の発注文化を尊重しつつ、属人化しやすい受注対応を標準化・効率化したい企業にとって、非常にバランスの良い選択肢です。

4-4. 在庫・基幹連携を強化したい

| サービス名 | 料金(初期費用) | 料金(月額費用) | 無料トライアル | 導入実績 | 基幹連携 | サポート体制 | 特徴 |

| freee販売 | 要問い合わせ | スタータープラン(3名利用の場合)約5,000円 スタンダードプラン(10名利用の場合)約40,000円 ※年払いの場合 | ○ | 540,000社 ※シリーズ累計 | 不明 | チャット・電話 ※プランにより異なる | freee会計連携 インボイス対応 |

| TEMPOSTAR | 要問い合わせ | 商品課金+受注課金 (定額プランor従量プラン) | ○ | 不明 | 要問い合わせ | 各種マニュアルあり ※プランにより異なる | ASP型と開発型のハイブリッド型 |

| アラジンEC | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 5,000社以上 ※BtoB企業支援実績 | 自社開発の基幹システム 「アラジンオフィス」との連携 | 専任サポート体制 | BtoB専用 柔軟なカスタマイズ |

在庫の正確な把握や、他部門・他拠点とのデータ連携を強化したい場合は、このカテゴリのシステムを検討すると良いでしょう。

- freee販売:freee会計との連携を前提とした設計で、受発注と請求処理を一気通貫で行えます。

案件ベースの管理や、電子契約・電子帳簿保存法対応といった機能も備えており、法令対応を求められる中小企業に特に適しています。

- TEMPOSTAR:複数モール・ECサイトを一括で管理できるシステム。

受発注データをAPI連携で基幹システムに接続でき、在庫・出荷・顧客情報を一元管理することで運用負荷を軽減します。

ECとリアル店舗の在庫連動にも対応可能です。

- アラジンEC:販売管理システム「アラジンオフィス」との連携を前提に作られており、在庫・受注・出荷・請求などをシームレスに管理できます。

カスタマイズ性が高く、独自の業務フローを反映した構築が可能です。

手入力や二重管理の手間を減らしたい企業にとって、業務全体の効率化が見込めるカテゴリです。

4-5. 業界特化で使いたい

| サービス名 | 料金(初期費用) | 料金(月額費用) | 無料トライアル | 導入実績 | 基幹連携 | サポート体制 | 特徴 |

| クロスオーダー | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 不明 | 100,000店舗以上 | CSV連携 | 電話問い合わせ (平日9:00〜17:00 ※12:00〜13:00を除く) | 食品卸業者向け LINE発注 販促機能 |

| らくうけーる | 要問い合わせ | サービスメニューの月額料金と 従量料金の合計 | ○ | 不明 | CSV連携 | 不明 | 生鮮品向け機能・日生鮮品向け機能あり |

| BtoBプラットフォーム受発注 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 不明 | 50,000社以上 | ○ 要問い合わせ | 導入後サポート・マニュアルあり | 飲食業界に特化した受発注システム |

「食品」「日用品」「小売」など、特定の業界向けに設計された機能を重視する場合は、次の3つが向いています。

- クロスオーダー:LINE発注やFAX OCRなど、卸業・小売業の実務に特化した機能が充実。

たとえば、LINEで送った商品画像をタップするだけで発注できる仕組みは、スマホに慣れた店舗担当者に好評です。

販促と受発注を一体化できる点も特徴です。

- らくうけーる:食品業界の発注現場に特化しており、生鮮・非生鮮の分離機能、賞味期限の入力、受領確認など、業界特有の要件に対応。

FAX併用も可能で、段階的なデジタル化を目指す企業に適しています。

- BtoBプラットフォーム受発注:流通・外食・製造など、幅広い業界に対応した大手向けサービス。

業界別の導入テンプレートが用意されており、スムーズな立ち上げが可能。

多拠点管理やEDIとの連携にも対応しています。

それぞれの業界ならではの商習慣やニーズに応じた柔軟な運用が可能です。

ここまで紹介したとおり、受発注システムにはさまざまなタイプが存在します。

大切なのは、「人気ランキング」や「機能の多さ」で選ぶのではなく、自社の課題と導入目的に合っているかどうかで比較することです。

- 費用をかけずに始めたいのか

- 取引先の使いやすさを重視したいのか

- 社内業務全体の連携を重視するのか

このような視点で整理することで、導入後の効果を最大限に引き出すことができます。

次章では、こうした選び方の視点を踏まえて、当社の受発注システム「WONDERCART」がどのような課題に対応できるのか、より詳しくご紹介します。

5.独自ポジションの受発注システム「WONDERCART」

受発注業務の見直しを考えたとき、「システムだけでは解決できない課題」が意外と多くあります。

たとえば、取引先ごとに異なる発注スタイルへの対応、カタログや提案書の作成、紙との併用ニーズ——。

こうした「現場のリアル」を踏まえた設計がされているのが、WONDERCART(ワンダーカート)です。

5-1. 商社・製造業の商流に合わせたサポート体制

WONDERCARTは、商社や製造業など「取引先が多岐にわたる企業」のために設計されたBtoB受発注システムです。

複雑な取引先ごとの価格設定や、定番品とスポット品の混在、提案型営業との連動といった、一筋縄ではいかない商流にも対応できる柔軟な機能を備えています。

さらに導入時には、各社の業務フローや商品情報、取引形態に合わせて画面設計や項目設定をカスタマイズ可能。

社内と取引先、両方の使いやすさをバランスよく実現することを重視しています。

5-2. 「カタログ制作と同時に導入できる」一貫体制

WONDERCARTの特徴のひとつが、「印刷カタログとWeb発注画面を連動」させられることです。

多くの受発注システムは「既存の発注文化をすべてWebに置き換える」前提で設計されていますが、WONDERCARTは「紙も使いたい」「カタログを見ながら発注したい」といった取引先のスタイルに合わせて、段階的な移行をサポートします。

これは、印刷会社として長年の制作ノウハウを持つ新日本印刷が開発・運営しているからこそ実現できるアプローチです。

カタログ制作と連携しながら、同時に商品データをWebにも展開できるため、商品情報の一元化や、提案書作成の省力化にもつながります。

5-3. 他社比較で見えてくる差別化ポイント

ここまでご紹介してきたように、受発注システムにはさまざまな特徴があります。

ただし、カタログや紙文化の延長でWebを導入したいというニーズに対応できるサービスは、実は限られています。

WONDERCARTは、「カタログ」「提案資料」「紙文化」など、現場がこれまで大切にしてきた発注のあり方を尊重しつつ、業務全体を効率化できるように設計されています。

これは、印刷制作とWeb構築の両方を手がける新日本印刷が開発したシステムだからこそ、実現できる視点です。

- 紙とWebを連動できるから、取引先のITリテラシーを問わず移行できる

- 商品情報の更新が一元化され、社内外でのミスが減る

- 現場の「見せ方・伝え方」まで支援できるUI設計

他社の受発注システムと比較したときの大きな違いは、「現場が無理なく定着できるよう、商流と文化に合わせた導入支援があるかどうか」です。

システム単体の性能や機能だけでなく、自社と取引先、両方にとってちょうどいい仕組みをつくれるかどうか。

それこそが、WONDERCARTの差別化ポイントです。

次の章では、導入を検討する際のチェックリストや、検討フェーズごとのアドバイスをご紹介します。

6.導入成功のためのステップ

どの受発注システムを選ぶにせよ、導入がうまくいくかどうかは「準備と進め方」で大きく変わります。

「機能は良さそうなのに、現場がついてこなかった」「取引先から使いにくいと言われて結局FAXに戻った」——そんな失敗は、決して少なくありません。

ここでは、受発注システムの導入をスムーズに進めるためのステップを、3つのフェーズに分けてご紹介します。

6-1. 事前に整理すべき業務フロー

まず最初に行いたいのが、今の業務フローの棚卸しです。

これは、導入するシステムを「どう使うか」を決めるうえで、避けて通れない作業です。

具体的には、以下のような点を整理しておきましょう。

- どの部署が、どんな形式で、どの取引先とやりとりしているか

- 受発注に関わる帳票(注文書、見積書、納品書など)の作成方法

- 誰がどこに転記・確認・印刷などの処理をしているか

- 社内のどのシステムとデータを共有したいか(会計、販売管理など)

この整理を通して、「どこにミスが起きやすいか」「どこが属人化しているか」といったボトルネックの可視化ができます。

ここで重要なのは、「システムに合わせて業務を変える」ではなく、現場が無理なく使えるように、段階的に置き換えるという視点です。

6-2. 取引先への説明と移行ステップ

社内の準備が整ったら、次に考えるべきは取引先とのスムーズな移行です。

実はここが、受発注システム導入の成否を分ける最大のポイント。

どんなに良いシステムでも、取引先が使ってくれないと意味がありません。

そのためには、以下のような段取りが必要です。

- 事前に、対象の取引先に「移行の目的」と「メリット」を説明する

- 実際の操作画面を見せながら、トライアル期間を設ける

- FAXや電話での注文もしばらくは並行して受付し、徐々にWeb比率を高めていく

- 発注方法がわかりにくい取引先には、簡単なマニュアルや動画を提供

WONDERCARTのように、取引先ごとにわかりやすいUIを設計できるシステムであれば、「この取引先にはこの項目だけ表示する」といった設計も可能なため、移行時の混乱を減らせます。

6-3. スモールスタートと拡張の流れ

「一気に全社導入しよう」とすると、現場の混乱や反発が大きくなることがあります。

そのため、多くの企業が採用しているのがスモールスタート → 拡張のステップです。

おすすめの進め方は以下のような流れです。

- 特定の部署・1つの取引先のみで試験運用(パイロット導入)

- フィードバックをもとに、業務フローや画面を微調整

- 少しずつ対象を広げていき、最終的に本格導入へ

- データが蓄積されてきた段階で、提案書作成や実績分析などの業務拡張へ

この段階的な進め方をとることで、現場の混乱を防ぎ、社内・社外双方の信頼を得ながら導入を成功させることができます。

また、スモールスタートをしておくことで、「どこまで自動化するか」「紙との併用は必要か」など、自社にとっての最適なバランスも見えてきます。

どれほど優れたシステムであっても、それを使う人たちの納得と協力がなければ、うまくいきません。

だからこそ、導入前の整理と説明、そして段階的な移行が何よりも重要です。

次の最終章では、ここまでの内容を振り返りながら、受発注業務を変えるための「一歩」を後押しするアクションをご提案します。

7.まとめと次のアクション

ここまで、受発注システムの基本から、16サービスの比較、目的別の選び方、導入ステップに至るまで、幅広くご紹介してきました。

あらためて、この記事でお伝えしたポイントを振り返ってみましょう。

【受発注システム選びの要点】

- 業務のどこに課題があるかを明確にすることが、選定の第一歩

- 受発注システムは「比較項目」だけでなく、「自社の商流や業務フロー」との相性が大切

- スモールスタートや段階導入を意識すれば、無理なく定着できる

- 取引先との関係性や慣習も含めて、移行ステップを設計することが成功の鍵

つまり、「どれが一番いいか」の比較だけではなく、自社に合っているかどうかこそが最も重要な視点です。

【自社にフィットする仕組みを、無理なく整える】

業務改善の取り組みは、「受発注システムを導入して終わり」ではありません。

むしろその先に、取引先との関係性や社内の働き方をどう変えていけるかが、本当の意味での効果です。

もし今、以下のような課題を感じているなら——

- 人手不足で発注ミスや手戻りが増えている

- 取引先とのやり取りが属人化しており、管理が煩雑

- 商品情報の更新や提案資料づくりが負担になっている

- 取引先に合わせて段階的に業務改善を進めたい

——そんなときは、「自社のやり方に合う仕組み」から考えてみることをおすすめします。

【まずは、できるところから情報収集を】

WONDERCARTでは、受発注業務の効率化に関するお悩みをお伺いしながら、貴社の業務フローや商流に合わせたご提案を行っています。

「まだ導入を決めていない」「何から考えたらいいか分からない」

そんな段階でも、ぜひお気軽にご相談ください。

「今のやり方がそろそろ限界かも」と感じたら、それが改善の始まりです。

この記事が、その第一歩のヒントとなれば幸いです。

#受発注システム #比較

コメント