「在庫があるはずなのに、実際には欠品だった」「売れ筋が足りずに商機を逃した」「棚卸し作業に何時間もかかってしまう」——。

こうした現場の「あるある」は、受発注業務と在庫管理がバラバラに行われている企業では、よくある悩みのひとつです。

発注はFAX、在庫はエクセル、出荷は別システムなど、情報が分断されている環境では、確認や転記の手間が増え、ヒューマンエラーが起きかねません。

売上に直結する重要な受発注業務において、確認・共有のミスやタイムロスは、販売機会の損失や過剰在庫といった重大なリスクにつながります。

このような課題の解決策として、注目されているのが 在庫と受発注を一元管理できる「受発注システム」です。

本記事では、在庫管理の課題を整理しながら、受発注システムの導入によってどのように改善されるのか、さらに自社に合った選び方のポイントまで詳しく解説します。

今の業務フローがなんとなく不便だと感じているが、何から見直せばいいかわからない、という方にも、最初の一歩として参考にしていただける内容です。

目次

1.在庫管理がうまくいかない現場で、何が起きている?

在庫管理がうまくいかないと、受発注業務全体に影響を及ぼし、最終的には売上や信頼にも直結します。

ここでは、在庫と受発注が連携していないことで起きる、代表的な課題を3つに分けて見ていきましょう。

1-1. 在庫情報のズレで販売機会を逃す

「倉庫に確認して折り返します」「ちょっと在庫を確認してからお返事します」——

こんな対応に、覚えがある方も多いのではないでしょうか?

在庫情報がリアルタイムで把握できない状態では、顧客への回答も遅れ、販売のチャンスを逃すリスクが高まります。

とくに、以下のような状況が起きている場合は注意が必要です。

- 在庫確認のたびに倉庫へ都度連絡が必要

- エクセルの更新ミスや情報の食い違いが起きやすい

- 納期の回答があいまいになり、信頼を損なう可能性

こうした状況では、受注ミスや納品遅延、誤出荷などのトラブルが発生しやすくなります。

結果として、顧客の信頼を損ねてしまうリスクも大きくなります。

1-2. 過剰在庫と欠品の悪循環

在庫情報が常に更新されていないと、発注のタイミングや数量は担当者の勘や経験に頼るしかありません。

このような属人的な運用では、在庫の偏りを生みやすく、結果として在庫過多と欠品を繰り返す悪循環につながります。

在庫管理が属人化している現場では、次のような問題が起こりがちです。

- 売れない商品が倉庫を圧迫している

- 人気商品が欠品し、販売チャンスを逃す

- 急な注文や需要変動に対応できない

受発注業務と在庫の連携が取れていないと、在庫回転率が悪化し、キャッシュフローにも悪影響を及ぼします。

とくに季節性やキャンペーンなどで需要が急変する場合、対応できずに在庫ロスが発生するケースも少なくありません。

1-3. 手作業の多さによるヒューマンエラーの多発

「棚卸しで業務が止まる」「受注が集中すると入力ミスが増える」——

こうした負担の多くは、手作業中心の受発注・在庫管理に起因しています。

注文内容の入力や在庫確認を人の手に頼っていると、作業ミスが発生しやすく、現場の生産性も下がってしまいます。

人の手で処理されている業務が多い場合、以下のようなミスや負担が発生しやすくなります。

- 数量や品番の入力ミス

- 担当者が確認作業に追われている

- 棚卸しに多くの時間と人手が必要

ミスが起きると出荷の遅延や誤請求が発生し、結果として顧客満足度の低下にもつながります。

在庫管理を受発注システムと連動させ、作業を自動化することが、こうした人的ミスを防ぐ第一歩です。

次章では、こうした課題を受発注システムでどのように解決できるのか、在庫管理の観点から具体的に見ていきましょう。

2.「受発注システム×在庫管理」で解決できること

受発注業務と在庫管理を切り離したままでは、いくら作業を効率化しようとしても、根本的な課題は解決できません。

そこで注目されているのが、受発注と在庫管理を一元管理できる「受発注システム」です。

この章では、受発注システムを導入することで、在庫管理のどんな問題がどう改善されるのか、実際の機能をベースに、3つの視点から解説します。

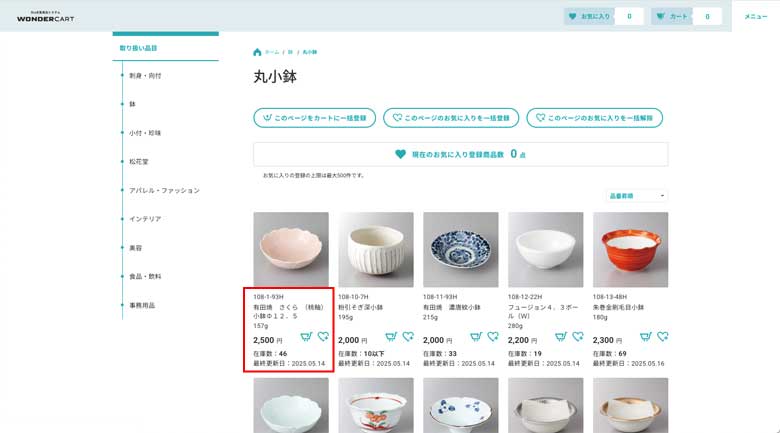

2–1. リアルタイムで在庫状況が見える化される

「在庫があるのかどうか、すぐに確認できない」

この問題を根本から解決するのが、受発注システムによる在庫の見える化です。

たとえばこのようなことができるようになります。

- 注文時にリアルタイムの在庫数を表示

- 営業・倉庫・管理部門で在庫情報を共有

- フリー在庫/引当済在庫の区別も可能

最新の在庫情報を社内外で共有できるため、「倉庫に確認してから折り返す」といった対応が不要になります。

取引先にとっても、「今注文すれば、いつ届くのか」がわかりやすくなり、信頼性の高い受発注対応が実現します。

2–2. 発注点数・在庫数に応じた通知・アラート機能

在庫が少なくなってから慌てて発注する——

そんな後手の対応を減らせるのが、在庫数に応じた通知・アラート機能です。

たとえばこのような機能が役立ちます。

- 発注点を下回ると自動で通知

- 発注タイミングをメールやチャットでお知らせ

- 商材別にアラート基準を設定可能

これにより、在庫が減る前に仕入れを計画できるため、欠品リスクを未然に防ぐことが可能になります。

担当者の属人的な判断に頼らない発注管理が実現し、業務の安定化にもつながります。

2–3. 注文データの分析が在庫最適化に貢献

日々の注文データを蓄積・分析する機能も、受発注システムが持つ重要な役割のひとつです。

受注データが蓄積されていくことで、「何が・いつ・どれだけ売れているのか」という傾向が見えてきます。

これをもとに在庫を調整できれば、仕入れのムダを減らすことが可能です。

- 商材ごとの受注数や販売傾向を可視化

- シーズン・曜日別の需要分析

- 販売実績に基づく発注点の見直し

受発注システムは、単に注文を受けるためだけの仕組みではありません。

蓄積された注文データを分析し、在庫管理の最適化に役立てられるという点も、大きなメリットです。

ここまでで、受発注と在庫管理を一体化することで、業務のムダやトラブルを大きく減らせることがおわかりいただけたのではないでしょうか。

とはいえ、受発注システムとひと口に言っても、機能や得意分野はさまざまです。

そこで次章では、自社に合ったおすすめの受発注システムを選ぶためのチェックポイントを、「在庫管理」の観点から整理していきます。

3.受発注システムの選定で見るべき「在庫管理」機能

受発注システムを導入すれば、在庫管理も自動的にうまくいく—— そう思っている方も多いかもしれませんが、実際は「どのシステムを選ぶか」で得られる効果が大きく変わります。

ここでは、自社の課題や業務フローに合ったおすすめの受発注システムを見極めるために、とくに注目すべき在庫管理機能について、4つの視点で解説します。

3–1. 担当者が使いこなせるシンプルなUIか

どんなに高機能でも、使いこなせなければ意味がありません。

とくに在庫確認や発注作業など、日常的に使う画面はシンプルで直感的な操作性が求められます。

【チェックポイント】

|

現場のITリテラシーに関係なく「誰でも迷わず使える」UIは、システムの定着率と業務効率化の鍵となります。

3–2. 取引先や商材に応じた在庫設定が可能か

BtoB取引では、取引先によって販売商品や在庫情報の見せ方が異なるケースがよくあります。

そのため、取引先別/商材別に在庫情報を柔軟にコントロールできる機能は重要です。

【チェックポイント】

|

このような機能があれば、在庫の誤表示やトラブルのリスクを回避でき、取引先との信頼構築にもつながります。

3–3. 他システム(WMS/基幹)と連携できるか

受注や在庫のデータは、倉庫管理システム(WMS)や販売管理・会計などの基幹システムとも連携することで、さらに効率化が進みます。

【チェックポイント】

|

システムがバラバラなままだと、せっかくの受発注システムの効果も限定的になってしまいます。

連携性の高さ=業務の一元管理のしやすさと捉えて、しっかりチェックしましょう。

3-4. 将来の拡張やデータ分析にも対応できるか

今すぐの課題だけでなく、将来の業務拡大や改善にも耐えられるシステムかどうかも、選定時の大事なポイントです。

【チェックポイント】

|

成長を支えるインフラとして考えるなら、運用開始後も進化し続けられる柔軟性が求められます。

受発注システムを選ぶ際は、価格や機能だけでなく、「在庫管理が本当にラクになるか」を基準に見極めることが大切です。

では、実際に受発注と在庫管理が一元管理できるシステムを導入すると、現場はどう変わるのでしょうか?

次章では、導入前と導入後の業務の違いをBefore/After形式で整理しながら、理想的な業務フローを具体的にイメージできるようにご紹介します。

4.どう変わる?在庫管理が整った現場のイメージ

「システムを導入したら、現場は本当にラクになるの?」

そう感じている方に向けて、在庫と一元管理できる受発注システムを導入した場合の変化を、業務ごとに比較してみましょう。

導入前にありがちな「あるある」と、導入後の理想的な状態を比較することで、改善効果がよりわかりやすくなります。

【Before/After比較:5つの業務シーンで見る改善効果】

業務プロセス | Before(導入前) | After(導入後) |

在庫確認 | 倉庫に都度確認/エクセルで共有/更新漏れが多い | 画面上でリアルタイム在庫が即確認できる |

受注処理 | 注文書をFAX・メールで受信/手入力でミス多発 | システム上で自動受付/在庫自動引当・出荷指示もスムーズ |

発注判断 | 担当者の経験や勘に頼り属人化/仕入れの偏り発生 | 在庫状況に応じたアラートで最適なタイミングを逃さない |

棚卸し作業 | 月末は現場総出で在庫確認/業務停止/入力ミスのリスク | WMSや受発注システムで入出庫履歴を自動記録/最小人員で棚卸し可能 |

管理者レポート作成 | 各部門に問い合わせ/手作業でデータを収集・集計 | システム上のデータをもとに即レポート化/在庫回転率や傾向がすぐ見える |

【理想の業務フロー(在庫連動型の受発注システム導入後)】

以下のようなフローが構築できれば、業務の見える化・標準化が進み、誰でも迷わず運用できる環境が整います。

|

このように、業務ごとの手間やミスが削減されるだけでなく、情報が一元化されることで意思決定のスピードも向上します。

「属人化の解消」や「人手不足対策」としても、在庫と連動した受発注システムは大きな効果を発揮します。

次章では、こうした理想的な仕組みを実現できる具体的なソリューションとして、BtoB受発注システム「WONDERCART」の特長をご紹介します。

5.おすすめの受発注システム「WONDERCART」とは

ここまで、受発注と在庫管理がバラバラに行われていることで起きる現場の課題や、それを受発注システムでどう解決できるかを整理してきました。

では、数ある製品の中で、どの受発注システムがおすすめなのでしょうか?

本章では、BtoBに特化したクラウド型受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」の特長をご紹介します。

現場の「使いやすさ」と管理者の「見える化」の両立を実現し、在庫管理の課題にもしっかり対応できるのが、WONDERCARTの魅力です。

5-1. 受発注と在庫管理の基本機能が標準装備

WONDERCARTには、在庫管理に直結する機能がすべて標準で搭載されています。

追加開発なしでも、すぐに使い始められる点は大きなメリットです。

【WONDERCARTでできること】

|

日々の業務を止めることなく、「今ある在庫で何ができるか」を正確に判断できる体制が整います。

5-2. 業務カタログ制作との連動で導入支援もまるごと対応

WONDERCARTは、ただのシステム提供だけでなく、「商品情報が整っていない」「画像がバラバラ」といった導入前の課題にも対応可能です。

これは、印刷会社として業務カタログ・販促物の制作を長年手がけてきた背景があるからこそできることです。

【WONDERCARTでできること】

|

こうした連携により、受発注システムの導入準備から運用までを「まるごと任せられる」のが大きな魅力です。

5-3. スモールスタート〜多拠点展開まで柔軟に対応

初めて受発注システムを導入する企業にとっては、いきなり全社展開するのはハードルが高いものです。

WONDERCARTは、そうした現場の不安に寄り添いながら、スモールスタートから拡張まで柔軟に対応できます。

【WONDERCARTでできること】

|

段階的な導入ができるからこそ、「試しに使ってみて、運用しながら広げる」という導入スタイルにぴったりの受発注システムといえます。

6.まとめ&受発注システム導入に向けて

在庫管理の不備は、販売機会の損失や過剰在庫といったリスクを招くだけでなく、業務効率や現場の働きやすさにも大きな影響を与えます。

本記事では、こうした課題に対応するための受発注システムの活用法について、在庫管理の観点から解説してきました。

【この記事のポイント】

|

在庫管理の最適化は、業務効率の向上だけでなく、販売機会の確保やキャッシュフローの改善といった経営レベルの効果にもつながります。

「今のやり方に限界を感じている」「システム導入は検討しているが、何から始めればいいかわからない」——

そんな方は、まずは自社の課題にフィットする受発注システムを知ることから始めてみませんか?

\ 仕様や使い勝手をお試しください /

#受発注システム #在庫管理

コメント