受発注業務で、いまだにFAXや電話、エクセルを使っていませんか?

入力ミスや在庫確認の手間、対応の遅れなど、負担は意外と大きいもの。

やり取りが煩雑になるほど取引先との関係にも影響しかねません。

こうした課題を背景に注目を集めているのが、クラウド型受発注システムです。

クラウド環境を活用することで、発注から在庫確認、納期調整までを一元管理し、社内外の情報共有をスムーズに進めることが可能になります。

単なる業務効率化にとどまらず、属人化の解消や顧客対応力の向上といった効果も期待できるため、多くの企業が導入を検討し始めています。

本記事では、受発注システムとクラウドの基本を整理した上で、現場に多い課題やクラウド導入のメリット、システム選定のチェックポイントを解説します。

「今のやり方に限界を感じている」「自社に合った仕組みを探したい」と考えている方にとって、具体的なヒントになるはずです。

目次

1.「受発注のしくみ」を整える第一歩|クラウド型が注目される理由

クラウド型の受発注システムについて詳しく知りたいけれど、「そもそも受発注システムって何?」という方もいるのではないでしょうか。

まずは、受発注システムの基本的な仕組みや種類をわかりやすく整理していきます。

1-1. まずは基本|受発注システムってどんなもの?

受発注システムとは、企業同士の発注・受注のやり取りを効率化するためのツールです。

これまでFAXや電話、エクセルなどで行っていた注文のやり取りを、システム上でスムーズに処理できるようにする仕組みです。

たとえば、発注側は必要な商品を画面上で選んでカートに入れるだけ。受注側は、自動で注文情報を受け取り、在庫や納期の管理ができるようになります。

受発注システムを使えば、確認の手間やミスが減り、業務のスピードも格段に向上します。

1-2. クラウドとオンプレミス、結局どっちがいい?

受発注システムには、大きく分けて「クラウド型」と「オンプレミス型」の2つのタイプがあります。

- クラウド型:インターネット経由で提供されるシステムを利用する方法です。

サーバを用意する必要がなく、ブラウザからすぐに利用を始められます。

多くの場合、月額制で、保守やアップデートもサービス提供側が行ってくれるため、導入しやすく管理もラクです。

- オンプレミス型:自社内のサーバにシステムを構築して運用する方法です。

カスタマイズの自由度が高い反面、初期費用が大きく、運用や保守も自社で対応しなければならないという負担があります。

近年では、スピード感やコスト面、そして柔軟性の高さから、中小企業から大企業まで幅広い業種でクラウド型を選ぶ企業が増えてきました。

1-3. なぜ今クラウド?|選ばれる理由と時代の流れ

クラウド型の受発注システムが注目されているのには、以下のような背景があります。

- 人手不足への対応として、誰でも同じ情報にアクセスできる体制をつくる必要がある。

- テレワークや外出先からの操作など、働く場所を選ばない仕組みが求められている。

- 初期費用を抑えたいという中小企業のニーズ。

- 取引先とのやり取りをもっとスムーズにしたいという業務改善の動き。

これらの要望に応えられるのが、クラウド型の強みです。

受発注システムを導入することで、業務の負担を減らせるだけでなく、取引先との関係性や社内の情報共有もスムーズになります。

単なる便利ツールというよりも、今後の企業活動に欠かせない「土台づくり」として、導入を考える企業が増えているのです。

受発注システムとクラウドの基本を理解したところで、次章では、実際に現場でよく見られる課題を深掘りしていきます。

今の業務にどんなムダやリスクが潜んでいるのか、ぜひ振り返りながらご覧ください。

2.現場で毎日起きているよくある受発注のつまずき

「受発注システムを導入すれば業務がラクになる」

そう聞いても、実際には何がどう変わるのかピンとこない方も多いかもしれません。

この章では、受発注業務でよく見られる課題を4つの視点から整理していきます。

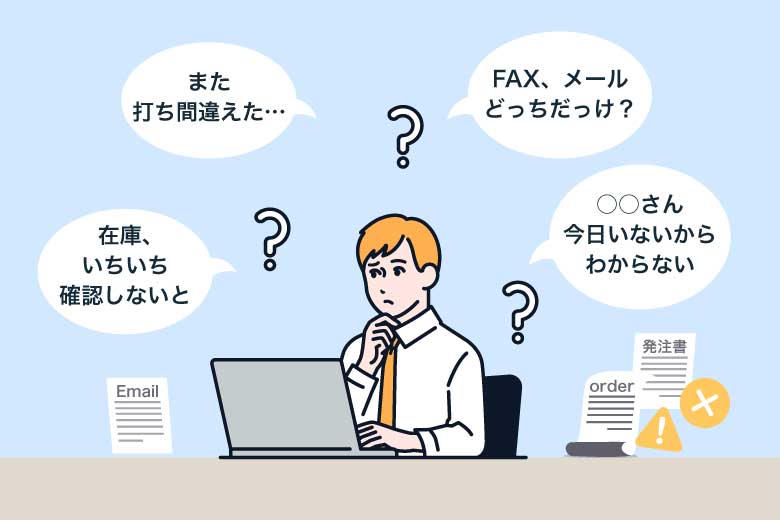

2-1. FAX・電話・メール依存による非効率の罠

受発注のやり取りを、いまだにFAXで行っている会社は少なくありません。

発注書の受信後は確認の電話、書類を見ながらの手入力、用紙の印刷・ファイリング……と、ひとつの注文にいくつもの作業が伴います。

電話も同様で、担当者が席を外していれば対応は後回し。

メールは便利なようで、やり取りが多くなると履歴の管理が煩雑になりがちです。

その結果、処理に時間がかかるだけでなく、情報の抜けや伝達ミスも起こりやすくなってしまいます。

2-2. 確認のたび作業が中断|在庫確認や納期調整の負担

「この商品、まだ在庫ありますか?」「いつまでに届きますか?」

こうした確認を電話やメールで何度もやり取りしていませんか?

特に繁忙期や品切れが続く時期は、在庫情報の確認や納期調整が立て込みがちです。

倉庫に電話して、戻ってきたらメールで返信して……というような流れは、担当者の負担になるだけでなく、お客様を待たせる時間も長くなります。

情報がリアルタイムで共有されていないことで、ムダな作業が増えてしまうのです。

2-3. 打ち間違いが命取り|手入力・転記によるミスのリスク

FAXで届いた注文書の内容をエクセルに手入力して、それを基幹システムにもう一度打ち込み直す……。

このようなアナログ作業が日常になっている場合、どうしてもヒューマンエラーは避けられません。

数字の打ち間違いや品番の入力漏れなど、ちょっとしたミスが大きなトラブルにつながることもあります。

しかも、発注ミスが発覚するのは出荷後や納品直前ということも多く、対応が後手になりがちです。

2-4. 属人化と引き継ぎの難しさ

特定の担当者しか業務の流れを把握していない——そんな状況は意外と多く見られます。

「◯◯さんがいないと処理できない」「誰がどこまで対応したか分からない」という状態は、業務の属人化によるリスクです。

担当者の休暇や退職、異動のタイミングで引き継ぎがうまくいかず、トラブルの原因になることもあります。

誰が見ても分かる仕組みがないと、対応の遅れやミスの温床になってしまいます。

こうした課題を見ていくと、日々の受発注業務の中には、目には見えづらいムダやリスクが多く潜んでいることが分かります。

では、それをどうすれば解消できるのでしょうか?

次章では、クラウド型の受発注システムがこうした問題にどうアプローチできるのかを見ていきます。

3.クラウド型受発注システムが解決できること

受発注業務の中には、気づきにくいムダやストレスがいくつも潜んでいます。

「同じ情報を何度も入力する」「在庫を調べるたびに電話をかける」「担当者が不在で処理が止まる」——。

こうした問題は、それぞれは小さなことかもしれませんが、積み重なると業務全体のスピードや正確さを大きく左右します。

この章では、クラウド型の受発注システムを導入することで、現場のどんな悩みがどう解消されるのか。

5つの視点から、業務が変わる具体的なイメージをご紹介します。

3-1. 手作業と入力ミスから解放される

FAXや電話で届いた注文を、エクセルに手入力して、それを販売管理システムに転記する——。

こうしたアナログな業務フローは、ミスの温床になりやすく、確認や修正にも時間がかかります。

クラウド型の受発注システムでは、発注された情報がそのままデータとして届くため、二重・三重の入力や転記が不要に。

人の手を介す回数が減ることで、ヒューマンエラーのリスクが自然と減り、確認作業の負担も大幅に軽くなります。

3-2. 在庫・納期の確認がすぐできる

「この商品、まだ在庫ある?」「いつ納品できる?」

こんなやり取りを、電話やメールで何度も繰り返していませんか?

クラウド型であれば、在庫状況や納期予定がリアルタイムに画面で確認できるようになります。

倉庫に問い合わせる→メールで回答→返信する…といった「往復作業」が不要になり、社内の確認も、取引先へのレスポンスもスピードアップ。

対応の早さは、そのまま信頼感にもつながります。

3-3. 営業時間に縛られず、発注できる

受発注のやり取りを「営業時間内」に限っていませんか?

取引先が「忙しくて電話できなかった」「夜になってからFAXを送った」というケースは意外と多いものです。

クラウド型のシステムなら、取引先が自分の都合のいい時間に発注できます。

Webブラウザからログインすれば、在庫確認から注文まで24時間いつでも完結。

すぐに頼める・すぐに確認できるという環境は、取引先にとっても大きな安心材料になります。

3-4. 属人化を防ぎ、誰でも対応できる体制に

「◯◯さんがいないと分からない」「前回どう処理したか把握できない」

——そんな属人化の課題は、多くの現場で見られます。

クラウド型のシステムでは、注文内容・履歴・在庫状況などの情報が一元管理され、誰が見ても対応できる状態が自然と整います。

特定の担当者に業務が集中せず、引き継ぎやサポートもしやすくなるため、人の異動や休暇による業務停滞を防ぐことができます。

3-5. 小さく始めて段階的に拡張できる柔軟性

新しいシステムを導入するとなると、「全社で一斉に切り替えなければ…」と身構えてしまいがちです。

クラウド型の多くは、スモールスタートに対応しているのが特長です。

たとえば「まずは主要取引先3社だけで試してみる」「限られた商品カテゴリから始める」など、小規模な運用から始めて、運用感を確かめながら拡大していける柔軟さがあります。

段階的に慣れていくことで、クラウド型受発注システムへの移行もスムーズに進められます。

このように、クラウド型の受発注システムには、日々の業務負担を軽減し、スピード・正確さ・属人化のリスクを解消するための実務的な効果がたくさんあります。

しかし、導入を成功させるには「自社に合った仕組み」を選ぶことが欠かせません。

次章では、クラウド型受発注システムを比較・選定するときに確認すべき5つのポイントをご紹介します。

4.「うちでも使える?」を見極める5つのポイント

クラウド型の受発注システムを検討するとき、機能の多さや価格の安さだけで判断してしまうのは危険です。

本当に自社に合った仕組みを見つけるには、いくつかの視点から使い続けられるかどうかを見極めることが大切です。

以下の項目を参考に、ぜひ自社の業務と照らし合わせて考えてみてください。

4-1. UIのわかりやすさ(取引先が直感的に使えるか)

社内メンバーだけでなく、受発注システムは取引先の担当者も利用します。

はじめて使う人でも迷わず操作できる画面設計になっているか。

検索・注文・送信までの流れが自然かどうか、デモ画面などで確認してみましょう。

4-2. 在庫や基幹システムとの連携のしやすさ

既存の在庫管理システムや販売管理システムと、どのように情報をつなげるかも重要です。

たとえばCSVでのデータ連携は可能か?API対応はあるか?といった点もチェックしましょう。

「今のやり方を大きく変えなくても使えるかどうか」がポイントになります。

4-3. 商品ごとの表示・発注制限などの柔軟性

取引先によって販売条件や価格が異なる場合、その条件に応じた表示・制御ができるかは大きな選定ポイントです。

「ある会社にはこの商品だけ表示」「ロット数や単位を得意先ごとに設定」など、細かい運用に対応できる柔軟性があるかを確認しましょう。

4-4. コストと運用負担のバランス

単に「初期費用が安いかどうか」ではなく、長期的に見たときにコストと負担が釣り合っているかが大切です。

必要な機能を無理なく使い続けられるプランかどうか。

更新費用やサポート料も含めて、トータルで考える必要があります。

4-5. サポート体制や運用支援があるか

導入後、「現場でうまく使いこなせるか」が成果を左右します。

不明点が出たときにすぐ相談できる体制があるか。

導入時の初期設定や取引先への周知・説明を手伝ってもらえるかどうかも、安心して運用するための大事なポイントです。

こうした観点でチェックしていくことで、「導入はしたけれど、結局使われなかった」というリスクを避けることができます。

次に重要なのは、どうやって運用を定着させるかです。

次章では、クラウド型受発注システムをうまく活用していくためのステップを見ていきましょう。

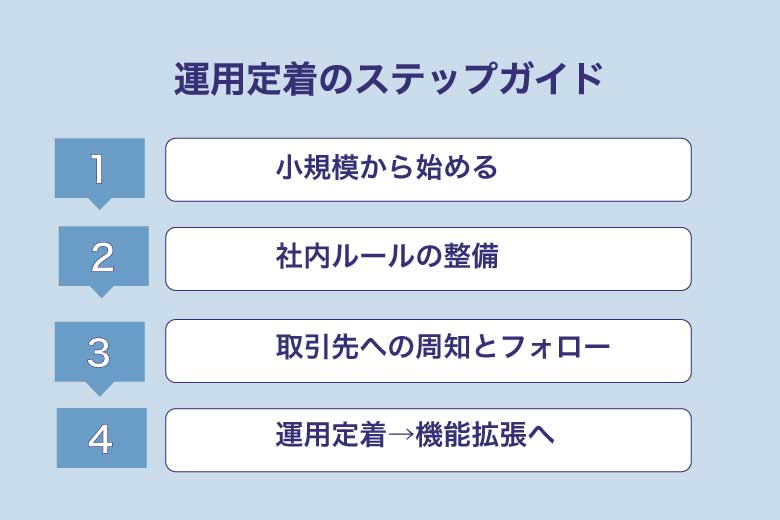

5.システム導入で失敗しない|運用定着のステップガイド

システムの選定ができたら、次は実際の導入に進みます。

ただし、「すぐに全社で本格稼働」という必要はありません。

無理なく導入を定着させていくためには、段階的に・丁寧に進めることがとても大切です。

ここでは、クラウド型受発注システムを導入する際の基本的なステップをご紹介します。

5-1. ステップ1|小規模から始める(スモールスタート)

まずは、全取引先に一斉に導入するのではなく、特定の取引先だけに限定して運用をスタートするのが安心です。

発注頻度が高く、やり取りがスムーズな取引先から始めることで、トラブルを最小限に抑えながら実運用の感触をつかむことができます。

社内の関係部署と連携しながら、試験的に使ってみるフェーズと考えるとよいでしょう。

5-2. ステップ2|社内ルールの整備(承認フローなど)

システムを導入すると、それまでの業務の流れにも少なからず変化が出てきます。

たとえば、注文の承認フローや在庫更新のタイミング、どこまで手動で管理するかといった運用ルールを社内で明確にしておくことが大切です。

属人化を防ぐためにも、「誰が」「どのタイミングで」「どの作業をするか」を共有し、マニュアル化しておくと安心です。

5-3. ステップ3|取引先への周知とフォローを徹底する

次に重要なのは、取引先がスムーズに使い始められるようサポートすることです。

「いきなり新しいシステムに切り替えられても使い方がわからない」という不安は少なからずあるもの。

事前に簡単なマニュアルを配布したり、説明会を開いたり、初回の利用時に電話でフォローを入れるなど、手厚いサポートが信頼関係にもつながります。

「使ってもらえる」状態をつくることが、導入成功へのカギです。

5-4. ステップ4|運用を定着させ、次の機能拡張につなげる

一定期間の運用を経て社内外に定着してきたら、次のステップとして機能や対象範囲を広げていくことを検討しましょう。

たとえば、当初は限定していた取引先を全社に広げたり、基幹システムとの連携を自動化したり、商品カテゴリを追加していったり。

まずは「しっかり使い続けられること」を重視しながら、無理のないペースで機能を拡張していくと、自然に成果も大きくなっていきます。

このように、段階的に進めていけば、クラウド型の受発注システムの導入は、決して難しいものではありません。

次章では、これまでの考え方を踏まえたBtoB受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」をご紹介します。

6.「これなら使えそう」を形に|WONDERCARTの特長

ここまで、クラウド型受発注システムのメリットや、選定時のチェックポイントをご紹介してきました。

では、実際に「現場で使いやすく、取引先にも受け入れられやすいシステム」とは、どのようなものなのでしょうか?

この章では、受発注の現場課題から生まれたクラウド型受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」の特長をご紹介します。

6-1. 誰でも直感的に使えるシンプルUI

WONDERCARTの大きな特長のひとつが、「とにかくわかりやすい」こと。

ログイン後、取引先が最初に見る画面には、商品カテゴリや発注履歴が見やすく整理され、「どこを押せばよいか」が自然とわかるデザインになっています。

システムに不慣れな方でも、感覚的に操作できるUI設計を徹底しています。

商品の探し方、カートへの入れ方、注文確定までの流れが一画面内で自然につながっているため、迷うことなくスムーズに操作を進めることができます。

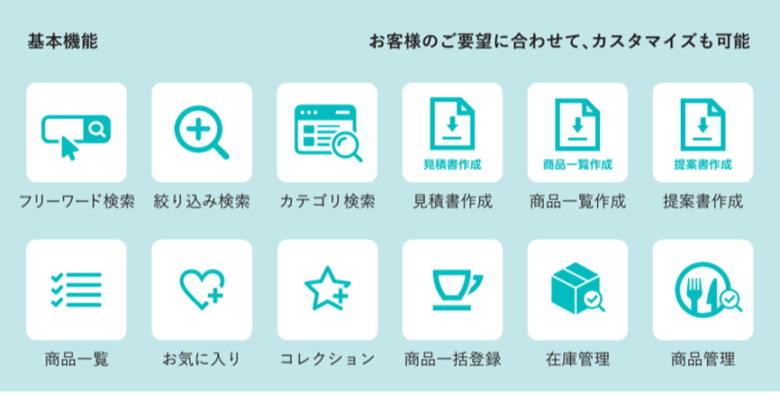

6-2. 受発注に必要な機能はひととおり標準装備

WONDERCARTは、BtoB取引でよく使われる以下のような機能をあらかじめ備えています。

- 商品をカテゴリや得意先別に表示できる管理画面

- カート形式での発注(個数・単位の選択も可能)

- 在庫データのCSV連携(手動/自動更新の選択可)

- 取引先ごとの商品表示制御、価格設定などの個別設定

- 発注履歴の確認・再注文機能

こうした機能がカスタマイズなしでも利用できるため、「最低限これだけはほしい」というニーズを満たしつつ、余計な開発コストをかけずにスタートできます。

6-3. 印刷会社だからこそできる「カタログ連動」提案

WONDERCARTは、紙カタログやPDFカタログとの連動を前提に開発されています。

なぜなら、開発元である新日本印刷は、長年にわたりBtoBカタログの制作現場に携わってきたからです。

「カタログはあるけどWebはこれから」

「印刷物と同じような構成でWeb発注画面をつくりたい」

そんな声に応え、カタログと受発注画面を同時に設計・制作する提案も可能です。

また、掲載商品情報(商品名・価格・JANコードなど)をそのままWONDERCARTに反映できるため、紙とWebの二重管理による手間やミスも軽減できます。

6-4. スモールスタートにも対応した柔軟な運用設計

「全社での切り替えはまだハードルが高い」

そんな場合でも、WONDERCARTなら段階的な導入が可能です。

- 一部の得意先だけでスタート

- 特定の商品群だけに限定して導入

- Excel管理の一部を置き換えるところから始める

といった柔軟な進め方ができるため、社内外の反応を見ながら、無理のないペースで拡張していけます。

はじめてクラウド型を導入する企業でも、どこから手をつけるべきか迷わないよう、初期設定や運用設計のポイントを押さえたサポートメニューをご用意しています。

必要に応じて、社内外への案内テンプレートや活用ガイドの整備もサポートできるため、安心してスタートを切ることができます。

7.まとめ:「クラウドで受発注を変える」ために

クラウド型受発注システムの導入は、業務効率を高めるだけでなく、ヒューマンエラーや属人化といった構造的な課題の解消にもつながる取り組みです。

取引先とのやり取りをシンプルにしながら、社内外の信頼関係を築く基盤として注目が高まっています。

本記事では、以下の観点から、クラウド受発注システムの導入メリットと選び方について整理してきました。

【本記事のポイント】

|

クラウド型にするべきかどうか、どのサービスを選ぶべきか——それを考える前に、まずは自社の業務のどこに負担があるのか、どこでつまずいているのかを振り返ることが重要です。

見落とされがちな「現場のやりにくさ」や「取引先のつまずきポイント」に気づければ、その課題に合った無理なく続けられる仕組みがきっと見えてくるはずです。

「使ってもらえるか不安」「システムが定着しなかったらどうしよう」

そんな不安を感じている方は、シンプルに始められるWONDERCARTをぜひお試しください。

#受発注システム #クラウド

コメント