「FAXの確認、毎回大変だな…」

「ミスを減らすために、そろそろ受発注をデジタル化したい」

そんな課題から、受発注業務をシステムで管理したいと考える企業が増えています。

しかし、いざ導入を検討し始めると——

- SaaS型? パッケージ型? スクラッチ開発?

- それぞれ何が違うの?

- 自社にはどれが合うの?

と、選択肢の多さに戸惑う方も少なくありません。

開発スタイルの違いを知らないまま導入を進めてしまうと、

「思ったより融通がきかない…」

「現場の業務にフィットしなかった…」と後悔するケースもあります。

この記事では、そんな悩みを解消するために、

- 代表的な3つの開発スタイル(パッケージ型・カスタマイズ開発・スクラッチ開発)

- それぞれの特徴・メリット・デメリット

- 比較のための具体的な視点(費用・スピード・機能性など)

- 各スタイルに向いている企業の特徴

を、わかりやすく整理します。

また後半では、「柔軟性」と「導入スピード・コスト」の両立を目指した“ハイブリッド型”のBtoB受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」もご紹介。

「どれが一番いいか?」ではなく、「自社にとって最適なのは何か?」を一緒に考えるためのガイドとして、ぜひ最後までお読みください。

目次

1.受発注システムの開発スタイルはどう違う?

受発注システムにはさまざまなサービスがありますが、どれも目的は「受発注業務をより効率よく、正確にすること」です。

ただし、「どう作られているか(=開発スタイル)」によって、できること・かかるコスト・導入スピードなどは大きく変わります。

この章では、代表的な3つの開発スタイル——パッケージ型・カスタマイズ開発・フルスクラッチ開発について、それぞれの特徴と違いを整理していきます。

1-1. パッケージ型とは?

パッケージ型は、すでに一定の機能が完成しており、そのまま使える状態になっている受発注システムです。

必要最低限の業務に対応できる「標準機能」があらかじめ備わっているため、短期間かつ比較的低コストで導入できるのが最大のメリットです。

- すぐに使い始めたい

- はじめは小さく導入したい

- 受発注フローが業界標準に近い

という企業にとっては、有力な選択肢になります。

一方で、「業務が少し特殊」「他システムとつなげたい」といったケースでは、パッケージ単体では対応できないこともあります。

「パッケージ型はカスタマイズできない」と思われがちですが、ある程度カスタマイズに対応しているパッケージ型システムもあります。

ただし、BtoBの受発注では独自の受発注フローがある場合が多いので、自社に必要なカスタマイズに対応できるかが重要なポイントです。

1-2. カスタマイズ開発とは?

カスタマイズ開発は、パッケージ型のシステムをベースにして、自社の業務フローや要件に合わせて改修・追加開発(カスタマイズ)を行う方式です。

たとえば、

- 社内独自の承認フローに合わせたい

- 得意先ごとの価格や条件に対応したい

- 他の社内システムと連携させたい

といったニーズに応えることができ、自社の業務を変えずにDXを進められるのが魅力です。

その分、パッケージをそのまま使うより開発期間や追加コストがかかります。

仕様のすり合わせや社内確認も必要なため、計画的に進めることがスムーズに導入するポイントです。

1-3. フルスクラッチ開発とは?

フルスクラッチ開発は、受発注システムをゼロから完全にオーダーメイドで構築する方式です。

- 複数部署やグループ企業間の複雑な業務フローに対応したい

- 独自の商習慣やセキュリティ要件がある

- 他のどのシステムでも代用できない

といった高度なニーズに応えられるのが最大の強みです。

ただし、要件定義から開発・テスト・リリースまでに半年〜1年以上かかることも多く、費用も数百万円〜数千万円単位になることがあります。

また、構築後の運用保守も自社または開発ベンダーで担う必要があり、社内である程度の運用体制が求められます。

このように、受発注システムといっても、その「開発スタイル」によって得意・不得意は異なります。

では、自社に合ったスタイルをどう見極めればいいのでしょうか?

次の章では、それぞれの開発スタイルが「どんな企業に向いているか」を具体的なケースに分けてご紹介します。

2.それぞれのスタイルに向いている企業とは?

前章では、受発注システムの主な開発スタイルとして「パッケージ型」「カスタマイズ開発」「フルスクラッチ開発」の3つをご紹介しました。

ここでは、それぞれのスタイルが「どんな企業に向いているのか?」をより具体的に見ていきます。

2-1. パッケージ型が向いている企業

- 中小企業やスタートアップ

- 標準的な受発注フローで業務が回っている

- とにかく早く、低コストで導入したい

こうした企業にとって、パッケージ型は非常に有効です。

すでに完成された機能がセットになっており、サーバやインフラの準備も不要なクラウド型が多いため、「契約から1ヶ月で運用スタート」といったスピード感のある導入も可能です。

ただし、業務の一部にイレギュラーな処理があったり、取引先ごとに異なる対応が必要な場合には、「パッケージ機能だけでは足りない」と感じることも出てきます。

2-2. カスタマイズ開発が向いている企業

- 業界特有の商習慣がある

- 独自の業務フローを確立している

- 社内システムや基幹システムと連携させたい

このような企業には、パッケージ型をベースに機能を追加・調整する「カスタマイズ開発」が適しています。

自社のやり方を大きく変えることなく、既存のフローに沿った形でシステム化できるため、業務現場とのギャップが起こりにくいのがメリットです。

また、パッケージ型のスピード感や安定性を活かしながら、必要な部分だけ柔軟に対応できるという意味で、バランスの取れた選択肢とも言えるでしょう。

2-3. フルスクラッチ開発が向いている企業

- 複数部門・拠点をまたいだ大規模な運用が必要

- 他システムとの連携要件が複雑

- セキュリティや内部統制に対する要求水準が高い

こうした大企業や特定の業種(製薬・金融・公共系など)では、業務要件そのものが一般的なパッケージではカバーしきれないケースもあります。

フルスクラッチ開発なら、要件定義の段階からすべてをコントロールできるため、どこまでも自社専用に最適化されたシステムを作ることが可能です。

その一方で、開発には長い期間と高額なコストがかかるため、明確なROI(投資対効果)の見通しと、社内外のプロジェクト体制が必要になります。

2-4. 受発注業務にはその企業ならではのフローがある

ここで重要なポイントがひとつあります。

BtoBの受発注業務では、業界ごとの商習慣や、取引先との関係性により、業務フローが大きく異なるということです。

同じ「発注書の処理」であっても、商社、製造業、小売業などでやり方は全く違い、パッケージ機能だけで完結できる企業は実はごく少数派です。

「最低限の標準機能で足りる企業」は限られており、ほとんどの企業では「あと少し自社仕様に合わせたい」「基幹と連携したい」といったニーズが出てきます。

2-5. 最適解は「バランス」で選ぶこと

大切なのは、機能や価格だけで単純に比較するのではなく、

- 現場にとっての使いやすさ

- 将来的な拡張性

- スピードとコストのバランス

を踏まえたうえで、「自社にとって無理のない導入・運用ができるかどうか」を判断基準にすることです。

では、そうした判断をするためには、どんな視点で比較すればよいのでしょうか?

次の章では、受発注システムを導入する際に押さえておきたい、5つの比較ポイントをご紹介します。

3.導入時に見るべき5つの比較ポイント

自社に合った開発スタイルは何か」が見えてきたら、次に重要なのが「どのサービスが最適か」を比較・検討することです。

ここでは、実際に受発注システムを導入する際にチェックしておきたい、5つの比較ポイントをご紹介します。

これらを抑えておくことで、失敗や後悔のリスクをぐっと減らすことができます。

3-1. 初期費用・月額コスト

まず最もわかりやすい比較軸が費用です。

受発注システムの導入では、「初期費用」と「月額費用」が発生するのが一般的です。

- 初期費用(初期設定/導入支援/開発費など)

- 月額費用(利用料/アカウント単位の課金など)

費用感は開発スタイルによって大きく異なります。

たとえば、パッケージ型は一般的に初期・月額ともに抑えやすい傾向がありますが、カスタマイズが発生すると別途追加費用がかかるケースも。

一方、フルスクラッチは初期費用が数百万円〜数千万円単位になることもあり、長期的な運用に向けてコストシミュレーションが欠かせません。

システム導入は「費用対効果」が非常に重要な判断軸です。

単に金額の大小で判断するのではなく、得られる業務改善効果とのバランスで考えることが大切です。

3-2. 導入スピード(開発期間)

「いつから使えるのか?」も重要な視点です。

パッケージ型は、あらかじめ完成された機能を使うため、最短1〜2ヶ月程度での導入が可能な場合もあります。

一方、カスタマイズ開発やフルスクラッチになると、要件定義・開発・テストと工程が増えるため、3ヶ月〜1年以上かかることもあります。

「今すぐ改善したい課題があるのか」

「いつから運用をスタートしたいのか」

このあたりのスケジュール感と照らし合わせて選びましょう。

3-3. 無料トライアルの有無

実際に使ってみなければ、現場との“相性”はわかりません。

最近では、多くのサービスが無料トライアルやお試しデモ環境を用意しています。

特にパッケージ型は試用しやすいため、

- 実際の画面の見やすさ

- 操作性や迷いにくさ

- 担当者の理解度

といった「使い勝手」を体感してから判断できる点が強みです。

トライアルが用意されていない場合は、必ず詳細な説明やデモ体験を依頼するようにしましょう。

3-4. 自社フローとの親和性(カスタマイズ性)

業務のやり方は、業界・会社・取引先ごとに違います。

そのため、どれだけ機能が揃っていても、自社の受発注フローと合わないシステムでは、現場の負担が増えてしまうことも。

特にBtoBでは、

- 得意先ごとの価格管理

- 納期や支払条件の個別対応

- 代理注文や営業入力

など、パッケージの標準機能では対応しきれないケースもあります。

「自社に必要なカスタマイズができるのか」

「追加開発の柔軟性はあるか」

この点は、導入前に必ず確認しましょう。

3-5. サポート体制(QA/教育)

システムを導入しても、それを定着・活用できなければ意味がありません。

- 導入初期のオンボーディング支援

- 操作説明資料やマニュアルの提供

- 問い合わせへの対応スピード

など、ベンダー側のサポート体制は非常に重要です。

「導入支援担当がつくか」「質問にすぐ返ってくるか」「定期的な改善提案があるか」などを事前に確認し、自社の運用体制に合ったサポートレベルを見極めましょう。

ここまでご紹介した5つの視点は、単に「価格の安い順」や「機能の多さ」だけでは見えてこない、本当に現場に役立つシステムを導入数るための比較基準です。

次章では、これらの観点を踏まえたうえで、ちょうどいいバランス型の選択肢としてBtoB受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」をご紹介します。

4.パッケージ型とカスタマイズのバランス型「WONDERCART」

ここまで、受発注システムの開発スタイルや比較ポイントを見てきました。

自社の業務に合った開発スタイルが見えてきた方も多いのではないでしょうか。

とはいえ、

- 「コストは抑えたいけど、現場のやり方には柔軟に対応したい」

- 「機能は十分に欲しいが、導入に時間をかけたくない」

- 「なるべく少人数で運用できるシステムがいい」

このように、どちらかではなく、どちらも求めたいという企業が多いのも事実です。

そこでご紹介したいのが、「WONDERCART(ワンダーカート)」。

WONDERCARTは、パッケージ型の標準機能を備えながら、カスタマイズの柔軟性も高い「ハイブリッド型」の受発注システムです。

4-1. パッケージのコスト感とカスタマイズの柔軟性を両立

WONDERCARTの最大の特長は、「すぐに使える」コア機能を備えつつ、「業務に合わせて変えられる」柔軟性も持っている点です。

あらかじめ用意されたパッケージ機能があるため、要件が明確であれば短期間での導入も可能。初期費用や開発スケジュールを大幅に抑えられるケースもあります。

さらに、BtoB取引における商流の複雑さにも対応できるよう、画面設計や業務フローの見直し支援、導入前後のサポート体制も整っています。

つまり、「一から作るほどでもないが、業務にフィットする形で使いたい」。

そんな企業にとって、コストメリットと柔軟性を兼ね備えた“ちょうどいい”システムなのです。

4-2. WONDERCARTの標準機能

WONDERCARTの標準機能は、受発注業務の現場で求められる機能を網羅的にカバーしています。

機能カテゴリ | 内容(抜粋) |

ダッシュボード | 受発注状況をリアルタイムで可視化し、集計レポートとして表示 |

カテゴリ管理 | 商品カテゴリの登録・編集・並び替えが可能 |

商品管理 | 商品マスタ・画像・説明文の一元管理。CSVによる一括登録にも対応 |

在庫管理 | 在庫数のリアルタイム更新、CSVによる一括更新も可能 |

注文管理 | 注文の受付・ステータス管理・伝票出力など、取引管理に必要な情報を集約 |

バイヤー管理 | 取引先ごとに商品・価格・条件などを個別制御可能 |

サプライヤー管理 | 仕入先ごとの商品・在庫・受注の情報連携が可能 |

CSV連携 | 商品・在庫・注文の一括データ連携に対応 |

一括インポート | 商品・在庫・注文の情報をCSVで一括登録可能 |

エクスポート | 商品・在庫・注文データをCSVで一括出力可能 |

CMS | お知らせや販促ページの情報を自社で簡単に更新可能 |

必要な機能を一通り網羅しているため、特別な研修やITリテラシーがなくても、現場が迷わず使えるのが魅力です。

また、カテゴリや商品情報の更新、在庫の一括処理なども管理画面から簡単に行えるため、日々の運用負荷を最小限に抑えることができます。

では、自社にも本当に向いているのか?

次の章では、導入を検討する際に確認したい10のチェックポイントを通して、WONDERCARTとの相性を見極めるヒントをご紹介します。

5.WONDERCARTとの相性チェックリスト

受発注システムの導入は、業務フローや取引先との関係性を大きく左右する重要な判断です。

ここでは、WONDERCARTの導入を検討するにあたって、自社の状況と合っているかを確認できる10のチェックリストをご用意しました。

✅ 1. 現在の受発注業務がFAXや電話・メールに依存している

手書きや口頭でのやりとりが多く、確認漏れや転記ミスが日常的に起きている。

✅ 2. 取引先から「どの商品が今注文できるのか分かりにくい」と言われる

在庫状況や商品情報がタイムリーに共有できず、問い合わせや注文ミスが発生している。

✅ 3. 商品点数が多く、カテゴリ管理や検索が煩雑になっている

エクセルなどで商品管理をしているが、分類や情報の更新に手間がかかっている。

✅ 4. 注文ごとに納期や価格が異なり、手作業での確認が必要

得意先ごとの対応が多く、既存のシステムでは一括処理が難しい。

✅ 5. 発注内容の控えや履歴をデータで残せていない

「言った・言わない」が発生しやすく、証跡を残す仕組みが必要だと感じている。

✅ 6. 社内にIT専任担当がいないため、操作や設定が簡単であることを重視したい

運用を現場部門で完結させたいが、複雑な設定や保守は避けたい。

✅ 7. 初期費用はなるべく抑えたいが、将来的に機能拡張も見据えたい

段階的な導入や、フェーズごとのスケールアップが前提になっている。

✅ 8. 紙カタログと連動した注文の仕組みを検討している

カタログ制作を行っており、それに合わせてWebでの注文導線を整備したい。

✅ 9. 発注者のITリテラシーにバラつきがあり、誰でも使いやすいUIが求められる

取引先や営業部門など、幅広いユーザーにとってわかりやすい画面設計が重要。

✅ 10. 単なるツール導入ではなく、業務フロー全体を見直したい

ツールだけでなく、業務の流れそのものを効率化・標準化したいと考えている。

いくつ当てはまりましたか?

複数該当するなら、WONDERCARTはまさに「今の業務に合った、ちょうどいい選択肢」かもしれません。

とはいえ、「どれくらいの費用がかかるのか?」「導入までにどんなステップが必要か?」という点が気になる方も多いでしょう。

次章では、WONDERCARTの導入フローや費用感について、図解を交えてわかりやすく解説します。

「すぐに使い始めたい」「でも必要な機能はしっかり入れたい」——そんな企業に向けた、低コスト・高速立ち上げの仕組みをご紹介します。

6.導入までの流れと費用感

「すぐに始めたい」「でも、必要な機能はしっかり入れたい」

そんな要望に応えるには、どこまでを標準機能でカバーし、どこからをカスタマイズで拡張するかを見極めることがポイントです。

WONDERCARTは、あらかじめ備わっているパッケージ機能をベースに、業務フローや商流に応じて段階的にカスタマイズできる「ハイブリッド型」の仕組み。

ここでは、実際の導入ステップと費用感の目安をご紹介します。

あわせて、どのタイミングでどの作業を進めるべきかがわかるよう、全体像を整理していきましょう。

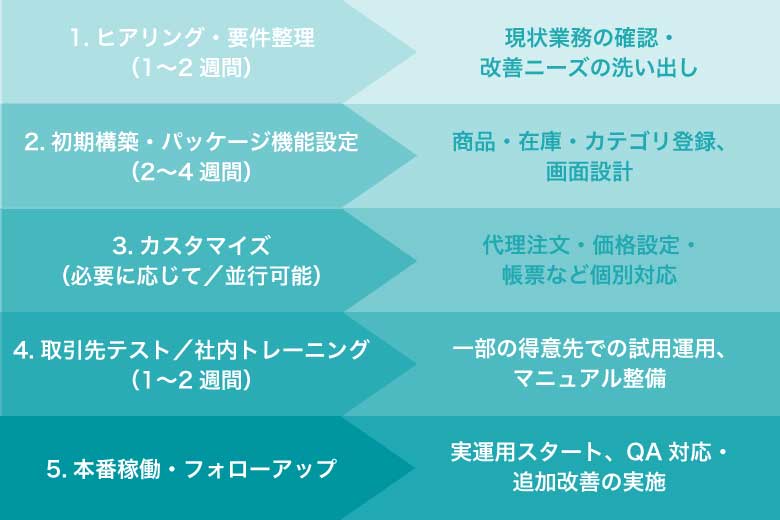

6-1. 導入までの流れ(基本ステップ)

WONDERCARTは、パッケージ機能を活用することで、初期構築までのスピード感に大きな強みがあります。

以下は、導入プロセスの基本的な流れです。

【導入プロセスの基本的な流れ】

業務の一部からスモールスタートすることで、現場の負担を抑えながら段階的に拡張していくことが可能です。

6-2. パッケージ+カスタマイズだからスムーズに導入

WONDERCARTは、必要な機能がすでに備わったパッケージ構成になっているため、「まずはすぐに使い始めたい」というニーズに応えることができます。

さらに、標準機能だけでカバーしきれない部分は、段階的にカスタマイズ追加していくことが可能です。

たとえば…

- 初期構築時:商品登録・カテゴリ設計・取引先管理などをセットアップ

- 運用フェーズで:下代管理、代理注文、帳票出力などのカスタマイズを順次導入

このように、「今すぐ必要な部分」から取り入れられる柔軟性は、WONDERCARTならではの特長です。

6-3. 費用感の目安

WONDERCARTは、パッケージ部分の活用によって開発費を大幅に削減できます。

費用項目 | 概要 |

初期費用 | 画面設計/初期データ登録/マスタ整備など(※規模により変動) |

月額費用 | サーバ利用・保守サポート・アカウント数に応じた料金 |

カスタマイズ費用 | 必要に応じて個別見積(代理注文・価格制御など) |

通常のフルスクラッチ開発で数百万円以上かかるような要件でも、WONDERCARTなら「必要な部分だけカスタマイズ」でコストを最小限に抑えることが可能です。

「まずは相談してみたい」という企業には、無料相談・初期設計のご提案も行っています。

導入ステップや費用感のイメージがつかめたことで、「自社にも合いそう」「もう少し詳しく話を聞いてみたい」と感じた方も多いのではないでしょうか。

次の章では改めて、受発注システムを選ぶ際に大切な視点を総まとめします。

7.まとめ

受発注システムの導入は、単なるツール選びではありません。

業務の効率化、取引先との関係性、コスト構造そのものを見直すチャンスでもあります。

本記事では、「パッケージ型」「カスタマイズ開発」「フルスクラッチ開発」の3つの開発スタイルの違いから、導入における比較ポイント、WONDERCARTという具体的な選択肢まで、さまざまな視点で整理してきました。

重要なのは、「どのシステムが最も優れているか」ではなく、「自社の商流や業務に適しているか」という視点で選ぶことです。

システム選びの判断軸

- 受発注システムを導入する目的

- 自社の受発注フローや商流に合うか

- 将来的な業務変化や取引拡大に対応できるか

自社の「いま」と「これから」にフィットするシステムを選ぶことで、失敗や後悔のリスクは確実に減らせます。

WONDERCARTの特長

- パッケージ型のコストメリットと、カスタマイズ開発の「柔軟性」を両立

- 自社の商流・業務に合わせた柔軟な設計が可能

- 紙カタログとの連携など、現場に寄り添ったUI/UX設計

- 段階的な拡張にも対応できる開発体制

「すぐに使い始めたい」「でも、自社の受発注フローに合わせたい」

——そんな企業にフィットする、ハイブリッド型の受発注システムです。

「自社に合いそう」「詳しく話を聞いてみたい」と感じたら、お気軽にご相談ください。

#受発注システム #パッケージ

コメント