「あの件どうなってる?」

受注した商品の出荷が進み、特にトラブルがなくても、取引先からの確認電話は毎日のようにかかってきます。

「どこまで進んでるか分からないから」「納期を確認したいから」—— そんなふうに言われると、対応しないわけにはいきません。

ですが、同じような電話が何件も続くと、日々の業務にじわじわと影響が出てきます。

実際は順調に進んでいる業務でも、状況が取引先に見えていないと、不安や手間が生まれます。

納期確認やステータスの問い合わせに追われるうちに、本来の業務が圧迫されてしまうことも。

この記事では、そんな「どうなってる?」の電話が当たり前になってしまう背景を整理。

取引先にも安心してもらえるような受発注の進捗を見える化して、問い合わせを減らす仕組みを整える方法を解説します。

| 受発注業務についてはこちらの記事で詳しく解説しています。 受発注業務とは何か?基本の流れと業務改善・効率化の実践ガイド |

目次

1.問い合わせが減らない本当の理由とは? 受発注業務に潜む課題

「またあの会社から電話が来た……」「今どこまで進んでいるか聞かれても、自分も担当者に確認しないと分からない」

そんなふうに、取引先からの問い合わせ対応に時間を取られていませんか?

出荷や対応が順調でも、「進捗が分からないから念のために」と確認されることが続くと、それだけで業務の負担になります。

相手の立場に立てば、受発注のやり取りで「進捗が見えないと不安になる」のは当然のこと。

けれど、それに毎回個別対応していては、本来の業務が進まなくなってしまいます。

このような問い合わせや確認電話が繰り返される背景には、次のような課題が潜んでいます。

|

こうした状態を放置していると、問い合わせ件数は減るどころか、徐々に増えていきます。

「聞かないと分からない」「聞けばすぐ答えてくれる」という状態が続くと、それが当たり前の業務フローになってしまうからです。

次の章では、こうした問い合わせがなぜ常態化してしまうのか、その構造をさらに掘り下げ、本質的な解決策を探っていきます。

2.受発注の進捗が見えないと、なぜ問い合わせが増えるのか?

BtoB取引の現場では、日々多くの発注・納品・確認・見積依頼が飛び交っています。

特に受発注業務においては、以下のような構造的課題が「進捗が見えない」状態を生み出します。

2-1.メール・FAXに依存したやり取り

受発注の情報がメールやFAXのみで管理されていると、進捗の共有にはどうしても手間がかかります。

どこまでステータスが進んでいるかをリアルタイムで把握できず、「届いているのか」「処理されているのか」も把握しづらい状況になってしまいます。

FAXによる受注入力業務の負担軽減についてはこちらの記事で解説しています。 |

2-2. 情報が担当者の頭の中にある

「この件は○○さんに聞かないと分からない」「あの進捗は□□さんしか知らない」──これは、業務が属人化している典型的な例です。

結果として情報共有がされず、担当者不在時には回答が遅れ、取引先からの信頼を失う要因になりかねません。

2-3. 進捗のステータスが可視化されていない

発注済・出荷準備中・納品済などのステータスが、取引先にだけでなく、自社内でも共有されていないことがあります。

ステータスが見えないと、どこまで進捗しているかわからず、問い合わせが自然と発生してしまうのです。

2-4. 問い合わせが「当たり前」になっている

日常的に電話やメールで問い合わせが入ってくる状況に慣れてしまうと、対応が惰性的になってしまいがちです。

こうなると、問い合わせ件数の多さに対して危機感を持ちにくくなり、業務改善が後回しになります。

どれも、ひとつひとつは「仕方ないこと」に見えるかもしれません。

けれど、これらが積み重なることで、問い合わせが前提となってしまうワークフローが定着していきます。

次の章では、こうした状態からどうすれば抜け出せるのか、「問い合わせがこない状態」を実現するためのヒントを考えていきます。

3.問い合わせ削減に効く、受発注進捗を見える化する方法

「問い合わせの電話がこないなんて、本当にそんな状態をつくれるの?」

そう感じる方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言えば、それは十分に実現可能です。

その鍵となるのが、進捗状況を見える化し、関係者全員が情報にアクセスできる仕組みを整えることです。

つまり、問い合わせしなくても、取引先の不安が解消されている状態をつくる。

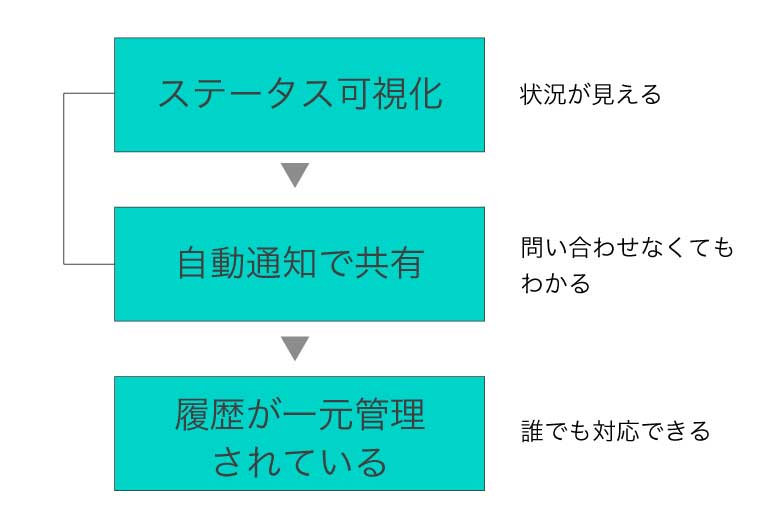

この状態を支えているのは、以下の3つの要素です。

3-1. ステータスの可視化:進捗状況を取引先にも見えるようにする

たとえば、「受注済み」「出荷準備中」「納品済み」といった進捗ステータスが画面上で見られるようになると、取引先は安心します。

「見えているから、わざわざ聞かなくていい」という状態をつくることができます。

たとえば、以下のような進捗ステータスが画面上で明示されていれば、取引先がわざわざ問い合わせる必要はありません。

[進捗ステータス例] ✔ 受注受付済 ✔ 出荷準備中 ✔ 出荷済/納品日:〇月〇日 |

このような表示があるだけで、「ちゃんと動いているな」という安心感が生まれます。

3-2. 自動通知による情報共有:ステータスの進捗を自動で伝える

進捗に動きがあったとき、取引先にメールなどで自動通知が届けば、「きちんと対応されている」という印象につながります。

小さな一報でも、相手にとっては大きな安心材料になります。

例: |

簡潔な通知でも、連絡の手間を減らし、信頼感を育てることができます。

3-3. 履歴・情報の一元管理:担当者不在でも、誰でも対応可能にする

やり取りの履歴や、見積書・納品書などの情報が全て一ヶ所にまとまっていれば、情報を探す手間がなくなります。

担当者不在でも他のメンバーがフォロー可能になり、属人化のリスクを減らしながら、問い合わせの即時対応も可能になります。

「問い合わせがこない状態」を支える3要素

|

このように、見える化・共有・通知の工夫を組み合わせることで、「あの件どうなってる?」と聞かれる前に、取引先が状況を把握できるようになります。

次章では、こうした仕組みをどのように取り入れていくのか、受発注システムを活用する具体的な改善提案とあわせてご紹介します。

4.受発注システム活用による「見える化」アプローチ

問い合わせの電話をなくすためには、ただ通知や共有の機能を整えるだけでなく、取引先の「見たい」「知りたい」に応える情報設計と操作性が欠かせません。

ここでは、BtoB受発注システム「WONDERCART」の機能を活用し、よくある課題をどう解消できるのか、具体的なケースを例に挙げてご紹介します。

4-1.発注側(バイヤー)の「進捗が見えない」不安を解消する

受注業務が順調に進んでいても、取引先に伝わっていなければ問い合わせは減りません。

バイヤーが「今どうなっているか分からない」と感じる不安をなくすには、情報を先回りして伝える仕組みが重要です。

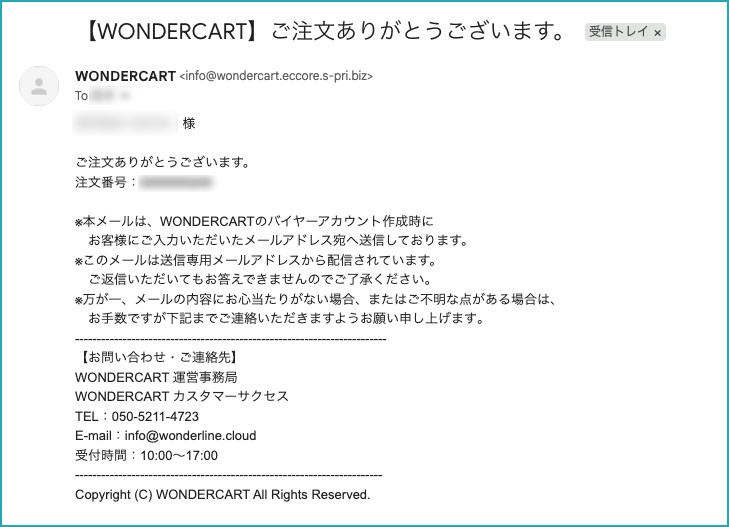

4-1-1. 注文ステータスの自動通知

注文後、処理のステータス(受付済/出荷準備中/納品済など)が変わるたびに、自動でメール通知が届きます。

これにより「問い合わせなくても伝わる」環境が整います。

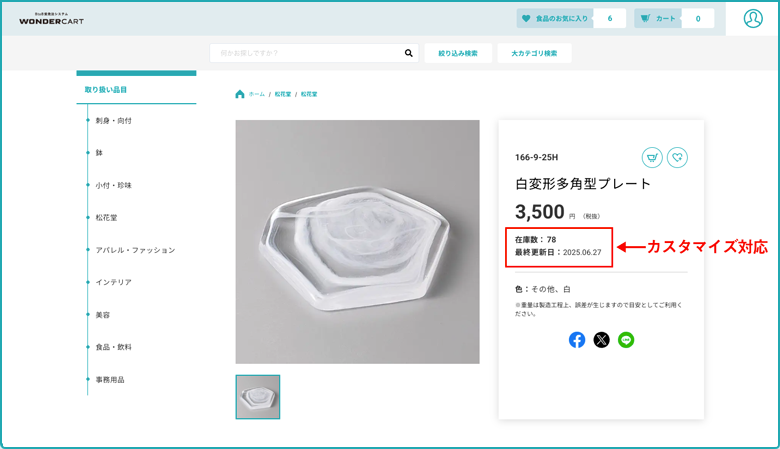

4-1-2. 納期の見える化(カスタマイズ対応)

ステータスだけでなく「出荷予定日」「納品予定日」といった納期情報も、画面上で確認可能。

項目名や表示形式は、柔軟にカスタマイズできます。

4-1-3. 商品画像付きの注文画面

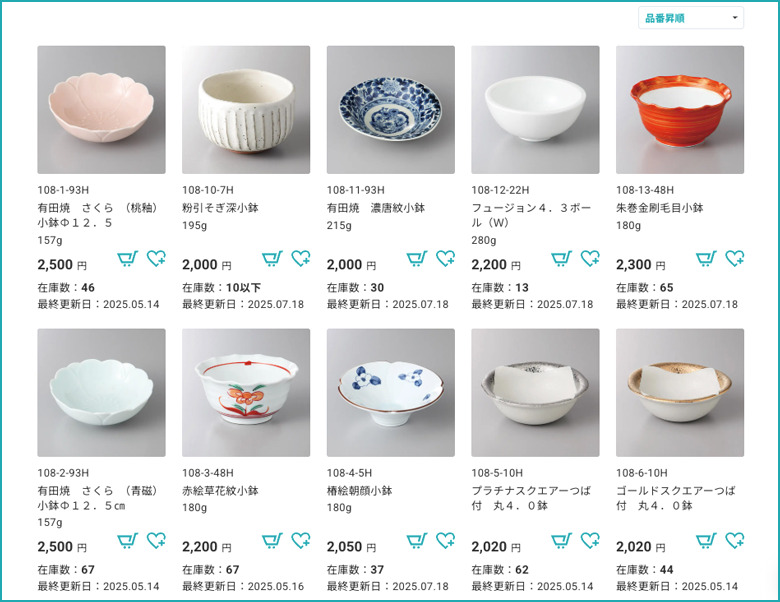

商品名だけでは判別しにくい商品でも、画像付きなら視覚的に確認でき、発注ミスの防止につながります。

4-1-4. 絞り込み検索機能で「探す時間」を短縮

カテゴリ・用途・サイズ・在庫状況など、任意の条件で絞り込める検索機能を搭載。

「どこにあるか分からない」「似た名前で間違えた」といったミスを未然に防げます。

■ バイヤー(発注側)の課題と解決策

バイヤーの困りごと | 従来の状態(ビフォー) | WONDERCART導入後(アフター) | 対応するWONDERCART機能 |

進捗状況が分からない | 出荷されたか不明で、都度電話やメールで確認 | 画面上でステータス確認でき、進捗が一目で把握できる | ステータス表示・自動メール通知 |

納期が見えず、予定が立てづらい | 納品予定日をその都度問い合わせる必要がある | 出荷予定日・納品予定日が明示され、事前に把握可能 | 納期表示(カスタマイズ可能) |

商品情報が不明確で発注ミスが起こる | テキスト情報だけで判断し、型番や名称の類似で間違いが発生 | 商品画像で視認でき、内容の確認がしやすい | 画像付き商品情報 |

欲しい商品が探しにくい | 商品点数が多く、一覧から目視で探すのが大変 | 条件で絞り込みでき、迷わず探せる | 絞り込み検索機能 |

こうした仕組みによって、バイヤーが迷わず操作でき、進捗も自分で確認できる環境を整えることができます。

結果として、電話やメールでの問い合わせ件数は自然と減っていきます。

4-2. 受注側(サプライヤー)の「確認が負担」な状態を効率化する

一方で、「問い合わせにすぐ答えられない」「確認に手間がかかる」といったサプライヤー側の業務負荷にも目を向ける必要があります。

WONDERCARTでは、日々の受注業務を効率化しながら、問い合わせ対応をスムーズにする仕組みも整えられます。

4-2-1. FAXOCRによる自動取り込み(カスタマイズ対応)

FAXで届いた注文書をOCRで読み取り、受注データとして自動反映。

従来の転記作業や見落としのリスクを軽減できます。

4-2-2. 注文情報のCSVダウンロード機能

注文データは一覧でCSV出力可能。別システムへの転記が不要になり、ミスも削減。

受注処理のスピードと正確性が向上します。

4-2-3. 問い合わせ情報の即時共有

誰がどの案件に対応しているか、履歴として残るため、別の担当者が引き継いでも状況がすぐ把握できます。

急ぎの問い合わせにも、チームで対応できる体制が整います。

■ サプライヤー(受注側)の課題と解決策

サプライヤーの困りごと | 従来の状態(ビフォー) | WONDERCART導入後(アフター) | 対応するWONDERCART機能 |

FAX注文の手入力が大変・ミスが多い | FAXを受けて手入力・転記するしかなく、確認にも時間がかかる | FAXOCRでデータを自動取り込み、処理がスピードアップ | FAXOCR(カスタマイズ対応) |

注文情報を別システムに転記している | エクセルなどに都度手作業で入力し直していた | 一括でCSV出力が可能。データの活用が容易で、転記ミスも防げる | 注文データCSV出力機能 |

問い合わせ対応が属人化しがち | 担当者にしか履歴が分からず、別の人が対応できないことがある | 対応履歴が共有され、誰でも引き継ぎや確認ができる | 履歴管理・情報共有機能 |

このように、発注側にも受注側にも安心感を届けられる設計が、WONDERCARTには組み込まれています。

次章では、こうした仕組みを導入する際のポイントや、導入後に定着させるための工夫をご紹介します。

5.受発注システムを定着させる工夫とポイント

受発注の進捗を見える化する仕組みが整っても、「相手が気づいてくれない」「社内で使いこなせない」といった悩みが生まれることもあります。

せっかく導入した受発注システムを、現場でしっかり活用し、問い合わせのいらない状態を当たり前にしていくには、いくつかの工夫が必要です。

5-1.ポイント1:取引先に使ってもらえる設計にする

「新しいシステムは難しそう」「今のやり方の方がラク」と思われてしまうと、せっかくの見える化も意味がありません。

大切なのは、取引先が迷わず操作できること・必要な情報がすぐ見つかること。

シンプルで直感的なUIや、ステータスや納期の明確な表示など、「使いやすさ」が信頼につながります。

また、取引先の声をもとに、運用画面や通知内容を調整できる柔軟性も、受発注システムの定着を後押しします。

5-2.ポイント2:社内で共有される状態をつくる

属人化したままでは、せっかく情報が見えるようになっても「見る人が限られている」状態になります。

誰が見ても状況が分かるように、受注情報や対応履歴をチーム全体で共有する文化や運用のルールづくりが重要です。

「確認してから電話しよう」ではなく、「確認しなくても伝わっている」状態をチームで保つ。

その意識づけが、問い合わせ削減の大きなポイントになります。

5-3.ポイント3:ちょっとした改善を積み重ねる

一度導入したら終わり、ではなく、実際に使ってみて分かったことをもとに、少しずつ改善していくことも大切です。

「この通知タイミングは早すぎるかも」

「この表記は別の言い方のほうが分かりやすいかも」

そんな小さな気づきを反映していくことで、社内外ともに使いやすい仕組みに育っていきます。

WONDERCARTは、こうした“使われ続ける仕組み”を支える柔軟なカスタマイズ性と、定着をサポートする運用支援が特長です。

導入後も、伴走型で改善提案を行いながら、安心して活用していただける体制をご用意しています。

次の章では、この記事の内容をまとめとして振り返ります。

6.まとめ|問い合わせの原因と受発注の改善方法

この記事では、「どうなってる?」という確認の電話が、なぜ日常的に繰り返されてしまうのか、そしてその背景にある課題と、見える化による解決策についてご紹介してきました。

最後に、要点を簡単にまとめておきます。

|

受発注の現場で毎日のように繰り返されるお問い合わせ対応は、進捗が「見えない」構造や属人化が要因です。

毎日かかってくる“あの電話”に心当たりがある方は、まずは今の受発注業務の流れを見直してみませんか?

| 受発注を見える化するプラットフォーム「WONDERCART」 |

BtoBの受発注業務において、「問い合わせが減らない」「進捗が共有できない」といった課題にお困りの方へ。 無料のデモ体験も可能ですので、ぜひ一度お試しください。 \ 受注業務をまるっと見える化しませんか? / |

#受発注 #問い合わせ

コメント