小売業は、多くの取引先とのあいだで受注や発注が発生するため、「小売業の受発注業務が大変!」「非効率になっている受発注業務を効率化したい」と考える方は多いはずです。

この記事では、小売業の受発注は「なぜ非効率になりやすいか?」や「どういう点がやりづらいのか?」を整理して紹介するとともに、受発注業務をうまく進めるポイントまで解説していきます。

企業によって改善すべき課題の方向性は異なるため、ぜひ本記事を読み進めながら、どの方向性の業務改善をしていくのかを考えながら読んでみてください。

それぞれの具体的な解決方法や活用できるツールもご紹介します。

記事を読み終わる頃には、さまざまな課題解決方法の中で、自社に合うアイデアやツールが見つかるはずです。

ぜひ最後までお読みいただき、業務改善を進めてみてください。

目次

1. 小売業における受発注とは

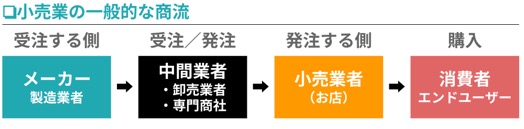

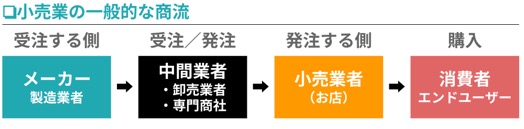

小売業とは、中間業者(卸売業者や専門商社)から商品を仕入れて、店頭などで消費者(個人)に直接商品を販売する業態を指します。

ドラッグストアやコンビニ、スーパー、百貨店、専門店(家電量販店や衣料品店、雑貨屋)などが代表的な存在です。

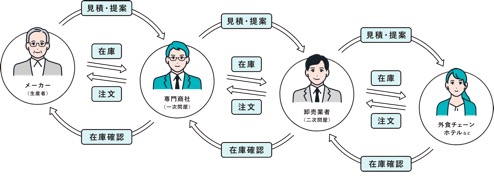

消費者に商品を販売するのは小売業者(お店など)ですが、商品が消費者の手に届くまでには、メーカー(製造元)や卸売業者・専門商社(間に入る業者)など、さまざまな企業が関わっています。

小売業でのスタンダードな流通ルートは、メーカーが大量生産した商品を中間業者(卸売業者・専門商社)に販売し、中間業者(卸売業者・専門商社)が小売店に分配して消費者に届ける流れです。

中間業者が複数段階で入るケースもあり、メーカー→一次卸→二次卸→小売業者→消費者という商流になるケースも珍しくありません。

補足説明(卸売業者と専門商社の違い) ・卸売業者:メーカーから仕入れた商品を、小売業者や飲食店などに販売する中間流通業者 |

ほとんどの小売業者がこの「中間業者(卸売業者・専門商社)」をはさんだ商流を採用していますが、大手量販店や大手スーパーなどは仲介業者を介さずに直接取引をしているケースもあります。

また、最近では「D2C」といって、メーカーが小売店や卸売業者などの仲介業者を介さずに消費者に直接商品を販売するビジネスモデルも登場しています。

いろいろなパターンがありますが、現在でも小売業における商流の中心は、中間業者(卸売業者や専門商社)を介したものとなっています。

メーカーと小売業者のあいだに立つ中間業者は、日々、在庫の確認や受発注業務を繰り返しており、業務が煩雑になりやすいという課題を抱えています。

2. 小売業界における受発注の流れ (日用品の例)

小売業における商流では、現在でも中間業者(卸売業者や専門商社)が流通の要を担っています。

中間業者は小売業者とメーカーの間に立ち、日々発生する受発注業務を円滑に進めることが主な役割です。

具体的には、小売業者から商品の仕入れ依頼(受注)が届き、その依頼に応えてスピーディーに商品を供給することが重要です。

そのため、在庫確認やメーカーへの発注業務も大切となります。

小売業界における受発注の流れ(日用品の例) ・FAX・電話・オンラインなどで小売業者からの注文を受ける(受注) |

ここからは、日用品を例にして、中間業者の視点から受発注の流れを見てみましょう。

2-1. FAX・電話・オンラインなどで小売業者からの注文を受ける(受注)

中間業者は毎日たくさんの小売店から届く注文(受注)を処理します。

中間業者は常に多くの取引先(小売業者)を抱えており、それぞれが電話・FAX・メール・注文書・Webフォームなど多様な手段を使うため、受注情報の整理に時間がかかるケースが多く存在します。

業者によって注文書や発注書のフォーマットが異なるケースも多く、中間業者は内容の確認やデータの整備に多くの手間をかけることになります。

内容に誤りや読み取りにくい箇所があれば、すぐに小売業者へ確認を取って、対応する必要があります。

受注内容が確定したら、中間業者は自社の在庫状況を確認します。在庫が十分にあれば、納期スケジュールを調整して、出荷手配を進めます。

もし在庫が不足している場合は、不足分をどのように手配するかの判断が求められます。

また、受注前に小売店から「在庫確認だけ」の問い合わせが入ることも多く、その対応にも追われることが多いでしょう。

この時点でリアルタイムでの在庫確認ができるかどうかは、業務のスピードや精度に直結します。

2-2. メーカーから商品を仕入れる(発注)

中間業者は、小売業者から受けた注文や、自社であらかじめ在庫を持っておきたい商品について、メーカーから商品を仕入れます。

これにより、必要なタイミングで小売業者に商品を届けられる体制を整えています。

売れ筋商品や定番商品など継続的な供給が求められるものについては、定期的に仕入れを行うことが一般的です。

たとえば、週や月単位でスケジュールを決めてメーカーとやりとりすることで、安定的な在庫の確保を目指します。

小売業者ごとの注文に個別対応するだけでなく、複数の注文をまとめて仕入れることでコストを抑えたり、納期の調整を行ったりする工夫も求められます。

このように、仕入れのタイミングや数量の判断には、販売動向や在庫状況を見極める力が不可欠です。

次章では、小売業の受発注業務で日々起こりがちな課題について見ていきましょう

3. 小売業の受発注でよくある6つの課題

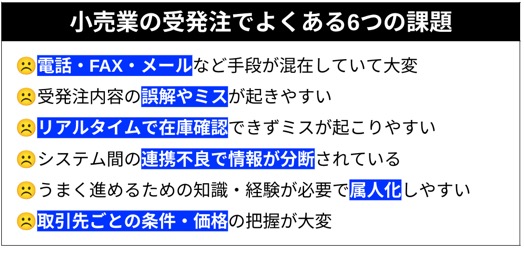

ここまで解説したように、小売業界における受発注業務は、メーカーから中間業者を介して消費者に安定的に商品を供給するまでの重要な役割を担っています。

しかしながら、複数の取引先を介した商流であることから、受発注業務がスムーズに進まないケースも少なくありません。

ここからは、小売業における受発注業務におけるよくある課題を挙げて、それらの具体的な問題点を解説します。

小売業の受発注でよくある6つの課題 ・電話・FAX・メールなどさまざまな手段が混在していて大変 |

これらの課題を把握することで、改善点を見つけ、効率的な業務運営に向けた一歩を踏み出すことができます。

3-1. 電話・FAX・メールなどさまざまな手段が混在していて大変

小売業では取引先が多岐にわたるため、受発注の手段として電話・FAX・メールなど複数の方法が混在しがちで、これが受発注業務を煩雑にする大きな原因となっています。

受発注の方法が統一されていないことで、ミスや遅延が発生しやすくなります。

情報が分散することで注文内容や納期、数量などの確認に手間がかかります。

たとえば、電話での注文内容をメモして、FAXで届いた注文書を別のシステムで処理して、メールでも注文が来ていないかを確認するなど、それぞれの手段で情報を確認・整理し直さなければならず、作業が煩雑になります。

多くの受注手段があることにより、在庫の確認や確保もしづらくなります。

さらに、メーカーに発注(仕入れ)を行うときにも、メーカーによって発注方法が異なるケースがほとんどです。

たとえば、あるメーカーはEDIシステムを通じてオンラインで発注を受け付け、別のメーカーはFAXやメールでの注文を求めている場合があります。

メーカーごとに違う手段で発注しなければならないため、業務の効率が低下してミスが生じやすくなります。

3-2. 受発注内容の誤解やミスが起きやすい

ナログな受発注手段では、やり取りの内容に誤解が生じたり、情報の転記ミスが発生したりしやすくなります。

ミスを防ぐには内容の再確認や調整が必要となり、結果として業務効率が低下してしまいます。

たとえば、小売店からの注文を電話で受けた場合、聞き間違いや書き間違いによって品番や数量を誤って記録してしまうことがあります。

FAXやメールでも、手書き文字の読み違いや、表現のあいまいさから誤解が生じるケースは少なくありません。

商品コードではなくあいまいな商品名だけで注文が来たり、商品名と商品コードが一致していない注文が届いたりすることは日常茶飯事です。

そのたびに受注内容の確認や、社内での情報照会が必要となり、処理に時間がかかってしまいます。

さらに、誤った情報のまま納品してしまうと、返品や交換の対応が発生し、余計な時間と労力を要する原因となります。

3-3. リアルタイムで確認在庫できずミスが起こりやすい

在庫の状況をリアルタイムで確認できないと、思わぬ在庫切れが発生したり、発注のタイミングを逃したりするリスクが高まります。

とくに、電話・FAX・メールといったアナログ手段が併用されている場合は、情報が社内システムに反映されるまでにタイムラグが生じがちです。

そのため、最新の在庫数を把握できず、適切な発注判断が難しくなります。

たとえば、小売店から電話で「この商品は在庫ありますか?」と問い合わせがあったタイミングで、同じ商品の受注が別の取引先からFAXで届いていた場合、FAXの内容に気づかず「在庫あり」と答えてしまうことがあります。

その結果、在庫が実際には不足していたにもかかわらず受注を受けてしまい、後から納品できないことが発覚してトラブルになるケースがあります。

このような在庫の過不足を防ぐためには、在庫情報をリアルタイムで確認できる体制づくりが重要です。

とくに手段が分散している企業ほど、システムによる一元的な在庫管理の導入が重要です。

3-4. システム間の連携不良で情報が分断されている

ある程度システムが導入されている場合でも、受注・発注・在庫管理などの業務で使用するシステムが分かれていて連携していないと、情報が分断されて手間やミスが発生しやすくなります。

たとえば、受注はAシステム、発注はBシステム、在庫管理はCシステムで行っているような場合、それぞれの情報を手動で確認・転記しなければならず、作業の手間や確認ミスが発生します。

在庫数や注文状況がシステム間でリアルタイムに共有されていないと、正確な業務判断が難しくなります。

ある商品について、小売店から注文が入った際に、受注システムでは注文内容は見えるけれど、在庫管理システムには即時反映されていないため、発注タイミングを逃すケースがあります。

また、別システムに入力し直す際に品番や数量を誤ってしまうこともあり、納品ミスやダブル発注などのトラブルにもつながります。

システムが連携していない状態では、受発注業務の効率や正確性が下がり、ミスも発生しやすくなります。

3-5. うまく進めるための知識・経験が必要で属人化しやすい

発注内容があいまいな場合、担当者の知識や経験に頼らざるを得ず、業務が属人化しやすくなります。

電話やFAX、メールなどアナログな手段で受け取る発注内容には、商品コードが抜けていたり、商品名や数量があいまいだったりするケースがよくあります。

こうした場合、担当者が経験に基づいて「この店舗はいつもこの商品を頼んでいる」などと判断して対応しますが、それは属人的なノウハウに支えられており、他の人がすぐに代われるものではありません。

たとえば、「いつもの赤いフライパンを10個ください」といったあいまいな注文が来た際、型番やサイズが複数ある中で、どの商品かを判断できるのは、日頃から取引内容や商品の特徴を把握している担当者だけです。

経験が浅い従業員では判断が難しく、調べたり先輩に聞いたり再度取引先に確認したりすることになり、非効率な業務となります。

発注のあいまいさが原因で属人化が進むと、業務の標準化や引き継ぎが難しくなり、全体の効率も低下します。

発注内容の明確化やシステムによる標準化が求められます。

3-6. 取引先ごとの条件・価格の把握が大変

小売業の受発注業務では、取引先ごとに異なる条件や価格を把握することが大変な課題となります。

特に、受注と発注の両方において、担当者はそれぞれの取引先(小売業者やメーカー)ごとに異なる取り決めを理解したうえで業務を進める必要があり、業務負担が重くなる原因となっています。

(1)注文を受注するとき

中間業者が販売店から商品の注文を受けた場合に、担当者はそれぞれの取引先ごとに異なる卸価格や割引条件などを適用しなければならない場合があります。

たとえば特定の小売業者には一定の割引を提供しているが、他の業者には異なる条件が適用されることがあります。

また、受注時に取引先ごとに定められた納期や最低発注数、単位数なども異なるため、担当者はこれらを正確に把握したうえで対応しなければなりません。

同じ商品でも取引先によって受注条件が変わるため、常に最新の条件を把握している必要があり、確認作業が煩雑になります。

(2)メーカーへ商品を発注するとき

メーカーから商品を仕入れるとき(発注するとき)にも同様の問題が発生します。

メーカーごとに仕切値や仕入れ条件が異なるため、担当者は各メーカーとの取引条件をしっかり把握して発注しなければなりません。

たとえば、あるメーカーには仕入れ時に割引が適用される条件があり、別のメーカーではロット単位での発注が求められることがあります。

また、取引先ごとに過去の契約内容や関係性、慣習などに配慮して行わなければならないケースもあり、スムーズに業務を進めるにはそれらを全て理解しておかなければなりません。

取引先ごとの条件や卸値・仕切値、掛率などの違いをすべて把握して、間違いなく受発注を進めることは、担当者に大きな負担を強いることになります。

情報がうまくまとまっていなければ発注作業も煩雑になり、属人化が発生したり、ミスや遅延を引き起こしたりする原因となります。

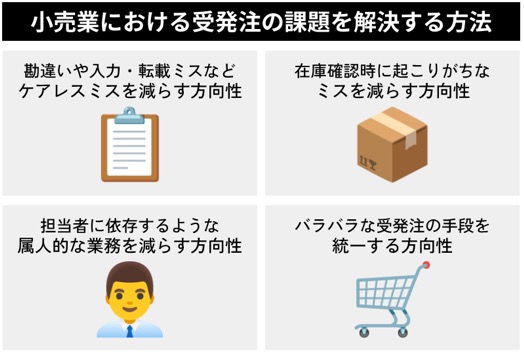

4. 小売業における受発注の課題を解決する方法

ここまで解説したように、小売業における受発注はいろいろな理由から煩雑になりやすい現状があります。

社内でのヒューマンエラーや属人化をなくして業務の効率化を目指すには、いくつかの方向性があり、それぞれに「すぐできること」から「システムを導入して取り組むこと」など段階に応じたアプローチが必要となります。

小売業における受発注の課題を解決する方法 ・勘違いや入力・転載ミスなどケアレスミスを減らす方向性 |

簡単に取り組める内容から紹介していくので、自社の状況に応じてできることから着手してみてください。

4-1. 勘違いや入力・転載ミスなどケアレスミスを減らす方向性

小売業の受発注においてまず取り組むべきは、勘違いや入力ミス・転載ミスなどの手作業・手入力時のヒューマンエラーをできるだけ減らす方向性です。

とくに、電話や口頭、手書きのFAXなどでは勘違いや聞き違い、文字の読み間違いなどが起こりやすいため、まずはこうしたミスをなくしていくことが第一歩となります。

また、取引先からの数量の単位があいまいだったり、商品名だけでなく型番が書かれていなかったりして確認の手間が発生することもあります。

こうした確認作業が重なると、対応の遅れや認識違いによるミスが発生しやすくなります。

こうしたミスは、商品の誤出荷や回収、返品、納期遅延といったトラブルにつながりますので、できるだけ起こりにくい仕組みを整えることが大切です。

こうしたケアレスミスを減らす方法を、3段階に分けて解説していきます。自社の状況に合わせて、取り入れてみてください。

(1)システムなどを導入せずに取り組める方法

いきなり業務システムを導入するのが難しいという場合には、社内ルールや仕組み、フォーマットを整えるだけでも、ミス軽減の一定の効果が得られます。

システムを導入せずに取り組める方法の例 ・注文書のフォーマットを統一する(FAX・メール共通で使えるようにする) |

(2)無料・安価なツールを活用する方法

ExcelやGoogleフォームといった身近なツールを活用することで、手間とミスを減らせます。

無料・安価なツールを活用する方法の例 ・Excelでマスタデータを作成してプルダウンから選べるようにすることで、型番や商品名の誤記を防ぐ |

(3)業務システムを活用する方法

理想は業務システムを活用する方法です。

なぜならば、受発注管理に特化したシステムを導入することで自動処理が可能になり、転記などの手作業がなくなるためミスが起こらないからです。

特化したシステムを使えば、入力補助や過去履歴の参照などもできるため、大幅な効率化を実現できます。

業務システムを活用する方法 ・小売店ごとに専用の注文URLを発行して、画面から発注してもらう |

予算を割きにくい場合には、無料や安価なシステムから始めて、段階的に業務システムを導入することで、ミスのない受発注体制を構築できます。

4-2. 在庫確認時に起こりがちなミスを減らす方向性

小売業の受発注では、「この商品は今どのくらい在庫がありますか?」という問い合わせが頻繁に発生します。

この在庫確認のやり取りの中で、「実際の在庫と照会情報にズレがあった」「在庫があると思って受注したが、実は欠品していた」といったミスが起こりがちです。

特に、在庫情報がリアルタイムで共有されていなかったり、担当者ごとに確認の方法が異なっていたりすると、誤情報の伝達や確認漏れにつながるリスクが高まります。

在庫確認の正確性を高めることが、受発注トラブルを防ぐ重要なポイントになります。

(1)システムなどを導入せずに取り組める方法

現場で在庫の見える化や確認フローを整えるだけでも、ミスはぐっと減らせます。

システムを導入せずに取り組める方法の例 ・在庫数や入荷予定を、ホワイトボードや掲示板で見える化する |

(2)無料・安価なツールを活用する方法

Googleスプレッドシートなどを使えば、在庫状況を社内で共有しやすくなります。

無料・安価なツールを活用する方法の例 ・簡易な在庫一覧表をGoogleスプレッドシートで作成し、社内で常時共有する |

(3)業務システムを活用する方法

在庫管理機能付きの受発注システムを導入すれば、在庫数や入出庫履歴をリアルタイムで把握でき、ミスが大幅に減ります。

業務システムを活用する方法の例 ・現在庫・引当済・入荷予定などのステータスをリアルタイムで確認できるようにする |

在庫確認の精度を高めることで、無駄なやり取りやトラブルを減らし、受発注業務のスムーズな運営につながります。

4-3. 担当者に依存するような属人的な業務を減らす方向性

受発注業務が一部の担当者に依存していると、休みや退職、繁忙期などに大きなリスクとなります。

特に、取引先ごとの細かな条件(価格、納期、発注ロットなど)を担当者の頭の中だけで管理していると、属人化が進み、引き継ぎや代替対応が難しくなります。

そのため、受発注に必要な情報や判断基準を共有・見える化しておくことが、安定した業務運営につながります。

(1)システムなどを導入せずに取り組める方法

まずは、業務マニュアルやチェックリストを作成して、熟練者の頭の中にあるノウハウや知識を文章化するところから始めるのが有効です。

システムを導入せずに取り組める方法の例 ・取引先ごとの条件(納期、仕切り価格、配送方法など)を一覧表にまとめる |

(2)無料・安価なツールを活用する方法

Googleドライブやスプレッドシートなどを活用すれば、共有・更新も簡単に行えます。

無料・安価なツールを活用する方法の例 ・取引先マスタをGoogleスプレッドシートで作成して、全員が閲覧・活用できるようにする |

(3)業務システムを活用する方法

取引条件などを細かく設定できる高性能な「受発注管理システム」を使えば、システム側で取引先ごとの条件を自動的に管理できるため、担当者に細かい知識がなくても業務が円滑に進むようになります。

業務システムを活用する方法の例 ・取引先ごとの条件(価格、納期、発注ロットなど)をマスタ登録して運用する |

面倒な部分をシステムに任せることで業務効率が向上し、属人化のリスクも軽減されます。

「詳しい担当者がいないと業務が回らない」といった状況を避けられるようになり、働き方改革を進めることにもつながるでしょう。

4-4. バラバラな受発注の手段を統一する方向性

何度も説明しているように、小売業では取引先が多岐にわたり、どうしても電話・FAX・メール・LINE・注文書などさまざまな手段での受発注が混在してしまいます。

特にアナログな方法が残っていると、取引先にとっては便利でも、受発注担当者からすれば情報の集約や管理が煩雑になりがちです。

受注内容を一つひとつ確認してエクセルや別のシステムに転記したり、履歴を追うのに手間がかかったりといった「見えない負担」が発生しやすく、業務効率を大きく下げる原因にもなります。

こうした課題を解決するには、できるだけ受発注の手段を統一する方向に進めていくことが重要です。

以下に、段階ごとの対応策を紹介します。

(1)システムを導入せずに今すぐ取り組める方法

いきなり受注をシステム化してしまうと取引先からの反発もあるため、段階的に進めることが大切です。

システムを導入せずに取り組める方法の例 ・自由記述式の手書きのFAXは間違いが発生しやすいため、まずは型番などを記載済みの用紙を使ってもらうようにする |

FAX受注を辞めたい企業は、ぜひ以下の記事も参考にしてください。

(2)無料・安価なツールを活用する方法

受発注システムを導入する前に、無料ツールを活用して受発注システムの代わりにしたい企業も中にはいるかもしれません。

代表的な方法は、Googleフォームなどを使ってオンラインの受注フォームを作成し、そこから注文してもらう運用です。

入力された内容は自動的にスプレッドシートに集約されるため、メールやFAXの転記作業に比べてミスを大幅に削減できます。

無料・安価なツールを活用する方法の例 ・Googleフォームで注文用フォームを作成し、必要項目を必須化することで情報漏れを防ぐ |

ただし、こうした無料ツールには限界もあります。たとえば、以下のような点でやはり使いにくさが残ってしまいます。

・商品情報や価格が頻繁に変わる場合、その都度フォームを修正しなければならない

・フォーム回答に対して自動で在庫確認や納期回答を返すことは難しい

・システム連携や承認フローなど、より複雑な業務には対応しにくい

「とにかくFAXをやめたい」「まずは統一の窓口を設けたい」といった初期段階には効果的ですが、取引数が多い、商品点数が多い、取引条件が複雑といったケースでは、次のステップとして業務システムの導入も検討していく必要があります。

(3)受発注システムを活用する方法

多様な受注手段をまとめるための最も確実な方法は、受発注に特化した業務システムを導入することです。

システムを導入すれば、取引先ごとに異なる受注手段・フォーマット・取引条件を、ひとつのプラットフォーム上で統一的に管理できるようになります。

とくに「取引先が多い」「商品点数が多い」「納期や価格が個別対応になっている」といった場合、担当者の属人的な対応では限界があります。

業務システムを使えば、受注入力・確認・発注の一連の流れをスムーズにしつつ、情報を一元管理することが可能になります。

受発注システムの活用例 ・小売店ごとにログインできる専用の注文画面を用意し、取引条件や商品情報を個別に自動反映する |

ただし、すべての取引先がうまいこと業務システムを使ってくれるとは限りません。

とくに、ITに不慣れな企業や取引ボリュームの少ない取引先では、FAXやメールでの注文が引き続き利用されるケースが多くあります。

こうした取引先をできるだけ減らして業務を効率化するには、できるだけ取引先にとっても使いやすい受発注システムを準備して、「便利だからシステムを使って注文しよう」と思ってもらうことが大切です。

たとえば、アクセスすればリアルタイムの在庫・納期確認ができたり、過去の注文履歴から再注文できたり、見積書や納品書のダウンロードができたりすると、取引先にもメリットがあり使ってもらいやすくなります。

煩雑になりやすい受発注をシステムに集約することで、人的ミスを減らしながら効率化を図ることができます。

5. 取引先が使いたくなるBtoB受発注システムなら「WONDERCART(ワンダーカート)

小売業において煩雑になりがちな受発注を効率化するための「受発注システム」には、多種多様なシステムがあり、システム選びに困ってしまう企業も多いかもしれません。

「せっかく受発注システムを導入したけど取引先(小売店)が使ってくれない」ということにならないためには、前述したように「取引先にとっても便利な受発注システム」を用意することが非常に大切です。

そこでおすすめなのが、当社のBtoB受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」です。

WONDERCART(ワンダーカート)は、商流や商習慣に配慮しながら受発注業務を効率化できるBtoB専用の受発注システムです。

オンラインカタログからそのまま発注できるような気軽さで使ってもらえるため、取引先が利用しやすいシステムとなっています。

さらに次のような取引先に便利な機能があり、自然に利用してもらいやすくなります。

・在庫状況をリアルタイムで確認できるため、在庫確認の電話やメールが不要になる

・過去の取引情報をすぐに確認できるので、再注文や類似注文もスムーズに行える

・画像付きの商品一覧や見積書・提案書を簡単にダウンロードできるため、取引先の社内処理もラクになる

・レスポンシブ対応のデジタルカタログが作れるため、お店側の発注がスマホで行われる場合にも適している

もちろん、導入企業にとっても便利な機能がたくさん搭載されており、専門商社などの中間業者の業務効率化やミスの軽減にも大いに貢献できます。

FAX・電話・メールでの「注文・在庫確認」をシステムで一元管理し、受注業務を改善できる

手書きのFAXによる読み間違い、電話での伝言による聞き間違い、一方通行のメールによる勘違い、システムへの誤入力など、従来の在庫確認や注文受付時の人為的なミスをオンライン化で削減します。 |

取引先ごとに見せる商品をコントロールできる たとえば、1,000点の商品を取り扱っていても、ある取引先にはその中から「10点だけ」を見せるという設定が可能です。 これにより、商社や卸が取引先別に条件を変えて対応しているようなケースにも柔軟に対応でき、「この商品はあの店には見せたくない」といった要望にも対応可能です。 |

顧客・取引先に負担をかけない段階的なデジタル化が可能

FAXやメール電話対応などの受発注業務をオンライン化する場合、急には浸透していきません。 |

もともと業務カタログ制作に特化していた企業だからこそ、オンラインカタログのノウハウも多く持っています。

商品を魅力的に訴求するオンラインカタログの制作と同時にWONDERCART(ワンダーカート)をご利用いただくのもおすすめです。

受発注業務にお悩みを抱えている企業は、ぜひWONDERCART(ワンダーカート)をご検討ください。

6. まとめ

本記事では、小売業の受発注について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆小売業における受発注とは

・小売業とは、中間業者から商品を仕入れて、店頭などで消費者に直接商品を販売する業態

・現在でも小売業における商流の中心は、中間業者(卸売業者や専門商社)を介したもの

・メーカーと小売業者のあいだに立つ中間業者は、日々、在庫の確認や受発注業務を繰り返している

◆小売業の受発注でよくある6つの課題

・電話・FAX・メールなどさまざまな手段が混在していて大変

・受発注内容の誤解やミスが起きやすい

・リアルタイムで在庫確認できずミスが起こりやすい

・システム間の連携不良で情報が分断されている

・うまく進めるための知識・経験が必要で属人化しやすい

・取引先ごとの条件・価格の把握が大変

◆小売業における受発注の課題を解決する方法

・勘違いや入力・転載ミスなどケアレスミスを減らす方向性

・在庫確認時に起こりがちなミスを減らす方向性

・担当者に依存するような属人的な業務を減らす方向性

・バラバラな受発注の手段を統一する方向性

取引先が使いたくなるBtoB受発注システムなら「WONDERCART(ワンダーカート)をぜひご検討ください。

煩雑になりやすい小売業の受発注の悩みは、自社に合うシステムを活用して解消していきましょう。

#小売業 #受発注

コメント