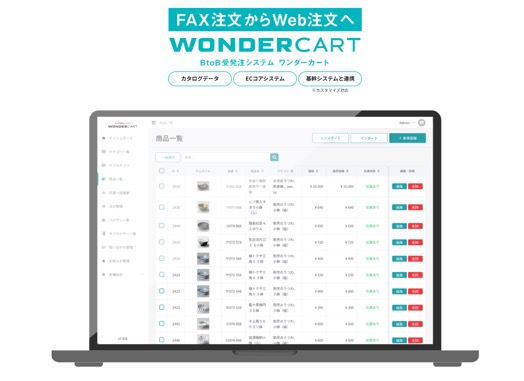

BtoB取引において、受発注業務の効率化は多くの企業にとって重要なテーマです。

「FAXや電話でのやりとりが煩雑」「発注ミスや伝票の転記ミスが頻発する」「在庫確認や納期調整に時間がかかる」といった課題を解決するために、受発注システムの導入を検討する企業も増えてきました。

しかし、導入前の検討段階でよく耳にするのが、

「せっかく導入しても、取引先が使ってくれなかったら意味がないのでは?」

という不安の声です。

この記事では、取引先が「使いたくなる」受発注システムの選び方と、スムーズな定着を促すための工夫や、導入後のフォロー施策まで、具体的にご紹介します。

目次

1.BtoB受発注業務のよくある課題

BtoB取引において、受発注業務はまさにビジネスの根幹を支える土台です。

日々のやりとりの中で 、「注文が届いていない」「納品日が伝わっていなかった」「発注ミスで返品が発生した」といったトラブルが、売上や信頼関係に大きな影響を及ぼすことも珍しくありません。

特に、電話・FAX・メールといったアナログな手段に頼っている場合、発注内容の転記や確認作業に多くの時間と手間がかかってしまい、業務全体が非効率になりがちです。

紙ベースの発注書では、紛失や記入ミスも起こりやすく、属人化によって業務のブラックボックス化が進むリスクもあります。

こうした背景から、「やりとりを一元化してミスを減らしたい」「業務の属人化を防ぎたい」「誰でも対応できる体制を整えたい」といったニーズが高まり、BtoB受発注システムの導入を検討する企業が増えています。

受発注システムを導入することで、これらの効果が期待できます。

- 発注・受注履歴の可視化と一元管理

- 転記ミスや伝達ミスの防止

- リードタイムの短縮

- 業務の属人化防止

- 担当者不在時も業務が止まらない体制の構築

ただし、そこで立ちはだかるのが「取引先が本当に使ってくれるのか?」という壁です。

肝心の取引先が「難しそう」「わかりにくい」と感じてしまえば、結局はFAXや電話に戻ってしまい、業務改善の効果は半減してしまいます。

つまり、受発注システムは導入しただけでは完結しません。

大切なのは、取引先にも「これなら使ってみたい」と思ってもらえる“仕組みごと”設計することです。

次章以降では、取引先に選ばれる受発注システムの条件や、定着・活用につなげる工夫、導入後のフォロー施策までを詳しく紹介していきます。

まずは、取引先が「使いたくなる」受発注システムのメリットから見ていきましょう。

2.取引先が受発注システムを使うメリットとは

メーカーや一次商社などのサプライヤーが受発注システムの導入を進めたくても、取引先が「使うメリット」を感じなければ、システムは定着しません。

この章では、FAXや電話での受発注に慣れた取引先でも受発注システムを使いたくなる、オンラインならではのメリットを紹介します。

2-1. 受発注業務の効率化とコスト削減

発注者・受注者双方がFAXや電話で発注・確認を行っていると、どうしても時間がかかります。

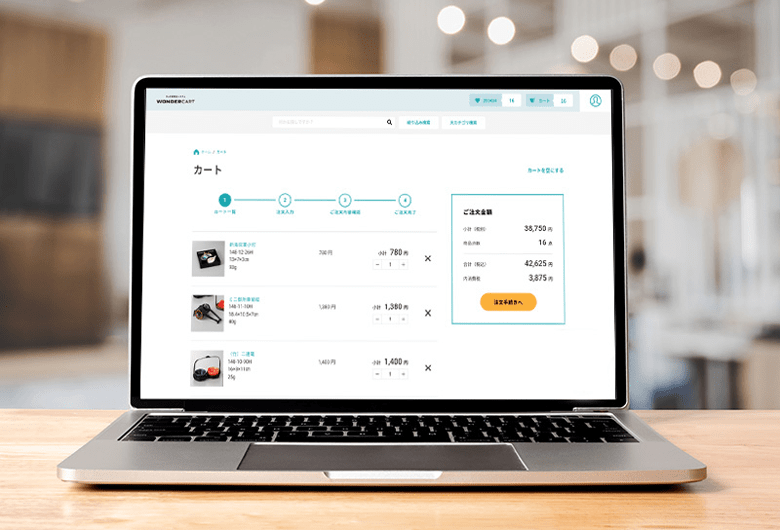

BtoB受発注システムを使えば、在庫確認・価格確認・注文入力・履歴照会などがすべて一画面で完結。

発注ミスや重複確認のやり取りが不要になり、双方の業務が大幅に効率化します。

2-2. 正確性の向上によるトラブル防止

電話での口頭伝達やFAXの手書き注文は、聞き間違いや書き間違いが起きやすいもの。

受発注システムなら、商品情報・数量・単価が自動で反映されるため、転記ミス・集計ミスといったヒューマンエラーを防げます。

2-3. 顧客満足度の向上とリピート促進

取引先にとっても、BtoB受発注システムを使うことで得られるメリットは少なくありません。

たとえば次のような利便性があります。

- 過去の注文履歴からワンクリックで再発注

毎回の記入作業が不要になり、手間が大きく軽減。

- お気に入り登録でよく発注する商品がすぐ見つかる

注文ミスや探す時間のストレスが減ります。

- スマホ・タブレットからいつでも発注

現場や外出先でもその場で発注が可能に。

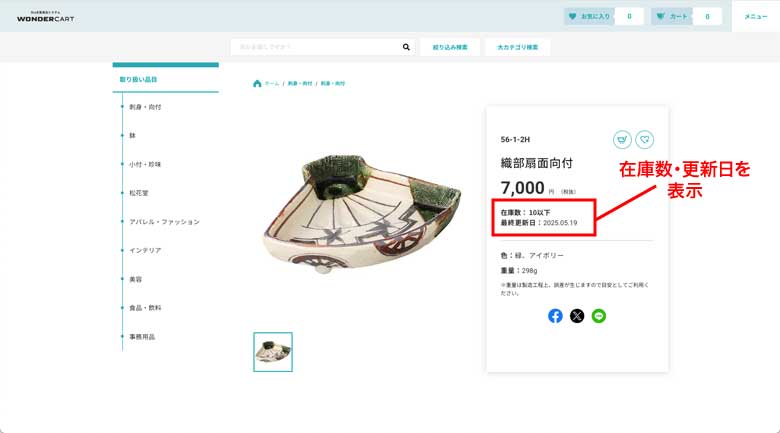

- 在庫情報や納期が画面上で確認でき、問い合わせが不要

待たされるストレスや聞き間違いの不安がありません。

- 間違った商品を注文したときはアラートでお知らせ

誤発注を事前に防げて安心です。

- 営業時間外にも発注・確認ができる

取引先の都合に合わせて、いつでも対応できます。

「FAXや電話の方がラク」と思っていた取引先も、一度使えば「もう戻れない」と感じてくれることでしょう。

受注側の一方的な効率化ではなく、“相手のためになるDX”こそが、定着への第一歩です。

次章では、メリットを感じたシステムを実際に“定着”させるためのポイントを紹介します。

3.定着の決め手とは

取引先に「使ってもらえるかどうか」は、受発注システム導入を検討する企業にとって、最も大きな壁ともいえる部分です。

どれだけ高機能で自社にとって理想的なシステムを導入しても、肝心の取引先が使ってくれなければ業務改善できません。

そのためには「使いやすさ」「導入支援」「改善の継続」の3つのポイントに意識して取り組むことが、定着と活用への近道になります。

3-1. 使いやすさを重視したシステム選定

まず重要なポイントは、導入するシステムそのものの「使いやすさ」です。

ここでいう「使いやすさ」は、単に画面が見やすいというだけでなく、「直感的に操作できるか」「迷わず目的の作業にたどり着けるか」という観点が重要になります。

例えば、商品を探すときに画像とカテゴリで視覚的に探せる構成であれば、紙のカタログに慣れた取引先にも自然と受け入れられやすくなります。

ボタンの位置や操作フローも、最小限のクリック数で済むように配慮されていれば、「一度触っただけでだいたいわかる」といった安心感につながります。

また、スマートフォンやタブレットからも利用できるレスポンシブ設計であれば、現場や外出先からでも気軽にアクセスでき、「便利だから使いたい」と思ってもらえる可能性が高まります。

使いやすさはシステムの第一印象。

ここでつまずくと、後からフォローしても浸透が難しくなってしまうため、最初に選ぶ段階で「誰でも使いやすいかどうか」を意識して選定することが大切です。

3-2. 取引先への導入支援とフォローアップ

システムを「使ってもらう」ためには、ただURLを渡すだけでは不十分です。

実際には、「どう使えばいいのかよくわからない」「操作に自信がない」といった心理的なハードルが、多くの取引先にとっての“最初の壁”になっています。

この壁を越えてもらうには、取引先の立場に立った支援体制が欠かせません。

たとえば、簡潔でわかりやすい操作マニュアルや、画面を見ながら操作を学べる動画などは、多くの企業で喜ばれるサポートです。

さらに、導入当初に電話やオンラインでの説明会を設けることで、「わからないことがあってもすぐ聞ける」と感じてもらえます。

取引先が多い場合は、よくある質問をまとめたFAQページや、チャットボットでの自動応答、専用の問い合わせ窓口など、問い合わせに対応できる仕組みを用意しておくと、企業としての信頼感にもつながります。

「使いやすさ」+「安心して使える支援体制」が揃ってこそ、取引先にとってのハードルが下がり、定着につながります。

3-3. 取引先の声を反映した改善の継続

導入後のもうひとつのポイントが、「取引先の声に耳を傾ける姿勢」です。

どんなに丁寧に設計されたシステムでも、実際に使ってみると「ここがわかりづらい」「この操作に時間がかかる」といった細かな不満や気づきが出てくるものです。

こうした声を拾い、改善に活かしていく姿勢は、取引先に「大切にされている」という印象を与え、信頼関係の構築にもつながります。

たとえば、「○○の表示位置を変えてみました」「○○の機能を追加しました」など、変更理由や背景を丁寧に伝えるだけでも、システムへの信頼度が高まるケースもあります。

また、定期的に簡単なアンケートを実施したり、営業担当が日常的にフィードバックを集める仕組みをつくることで、継続的に現場の声を取り入れる文化が生まれます。

このように、使う人の目線で改善を重ねていくプロセスこそが、長期的に「使われ続けるシステム」を支える土台となるのです。

受発注システムの定着には、選定時から導入後までを見通した「ユーザー中心の設計と運用」が欠かせません。

次章では、取引先のつまずきをどのように解決していくのか、具体的に解説します。

4.よくあるつまずきと解決策

受発注システムの導入が決まり、社内の準備も整った—— しかし、いざ取引先に案内したところ「うちは使いません」「慣れているFAXのままで」といった反応に直面するケースは珍しくありません。

こうした“導入の壁”は、多くの企業がぶつかる共通の課題です。

ここからは、実際によくある2つのつまずき——「使ってくれない取引先」への対応と、「デジタル化への抵抗感」への対処法を、現場で実践できる形で紹介します。

4-1. 使ってくれない取引先への声かけ方法

取引先に受発注システムを案内しても、「今のままで問題ない」「FAXで十分」といった声が返ってくると、どのように伝えればよいか迷ってしまうものです。

しかし、そこで「使ってください」「お願いします」と一方的に伝えても、なかなか気持ちは動きません。

まず大切なのは、取引先側の立場や業務フローに寄り添ったコミュニケーションを心がけることです。

たとえば、以下のような伝え方をしてみましょう。

- 「納期や在庫が、画面上で一目で確認できるようになります」

- 「いつでも履歴を見られるので、伝達ミスや再確認の手間が減ります」

- 「過去の注文からワンクリックで再発注できるようになります」

つまり、自社の効率化のための「使ってください」ではなく、取引先にとっての“使うメリット”を具体的に伝えることが重要です。

また、「最初の1ヶ月だけ試していただけませんか?」といった期間限定のトライアル提案も効果的です。

一度使ってもらえれば、「意外と便利だった」「これなら続けられそう」と感じてもらえることもあります。

さらに、協力的な取引先から優先して案内を始めるスモールスタートもおすすめです。

小さな成功体験を積み重ねることで、他の取引先にも展開しやすくなります。

4-2. デジタル化への抵抗感がある場合

「新しいツールは苦手で……」

「パソコン操作に自信がないから……」

こうした声もまた、受発注の現場でよく耳にするものです。

特に中小企業や個人商店、高齢の担当者が多い業界では、“不安”や“慣れ”がデジタル導入の大きな障壁になりがちです。

このとき重要なのは、取引先の不安に寄り添うこと。

強引に切り替えを進めるのではなく、「どうすれば安心して使ってもらえるか」を軸にサポート体制を整えることがカギとなります。

例えば以下のようなサポートが効果的です。

- 操作説明の動画や紙マニュアルを用意する(図解やステップ付きでわかりやすく)

- 初回は電話口で一緒に操作してみる(「一緒にやってみましょう」のひと言が安心感につながります)

- システム画面をカタログ感覚に近づける(見慣れたデザインや写真ベース・ボタンが大きい・文字が見やすい等)

また、ログイン不要で簡易的に使える「ゲスト発注」や、よく使う商品を登録できる「リピート発注」といった、操作の手間が少ない導入方法もあわせて検討するとよいでしょう。

運用開始後も、「困ったときに相談できる窓口がある」ことをきちんと伝えておくことで、心理的ハードルを下げることができます。

最初は紙と併用しながら運用しても問題ありません。

少しずつ慣れてもらい、「これは便利だな」と実感してもらうことが、自然なデジタル移行につながっていきます。

5.取引先が「使いたくなる」機能とは?

受発注システムを導入しても、取引先に使ってもらえなければ業務効率化の効果が期待できません。

「これなら使ってみたい」と思ってもらえるような機能があれば、導入のハードルはぐっと下がります。

この章では、取引先にとって「わかりやすい」「便利」「助かる」と感じられる、“使いたくなる”機能の具体例をご紹介します。

5-1. 欲しい商品がすぐ見つかる「検索機能」

紙のカタログでは、目的の商品を探すのに時間がかかることがあります。

一方、受発注システムに搭載された検索機能を使えば、商品名・品番・カテゴリ・仕様などで絞り込んで、すぐに目的の商品にたどり着くことができます。

検索精度やキーワード補完の仕組みが優れているほど、「これなら探しやすい」「もう紙カタログには戻れない」と感じてもらいやすくなります。

また、複数条件での絞り込みや、前回の検索条件の保存といった機能も加えることで、業務のスピードと快適さがさらに向上します。

5-2. 問い合わせが不要になる「在庫表示」

「この商品、在庫あるかな?」「納品までどれくらいかかる?」—— 受発注の現場では、こうした確認作業に多くの手間と時間がかかりがちです。

その点、システム上でリアルタイムに在庫数や納期の目安が表示される機能があれば、取引先はその場で判断ができます。

いちいち電話やメールで問い合わせる必要がなくなり、発注の手間もストレスも大幅に削減されます。

さらに、「在庫少なめ」「次回入荷予定日あり」といった補足情報も表示されれば、発注のタイミングも計画しやすくなるでしょう。

5-3. 繰り返し発注が手軽になる「リピート発注」

取引先によっては、毎回ほぼ同じ内容で発注を行っているケースも多く見られます。

その都度、商品を一から選び直して入力するのは、やはり負担が大きいものです。

そんなときに役立つのが、「過去の注文内容を呼び出して、ワンクリックで再発注できる」リピート発注機能です。

商品選択や数量入力などの手間が省けるため、「時間がないときでもすぐ発注できる」「入力ミスが減らせる」と、継続的な利用につながりやすいポイントになります。

このように、取引先にとっての「便利」「助かる」と感じられる機能が揃っていることは、システムを“使いたくなる”かどうかを大きく左右します。

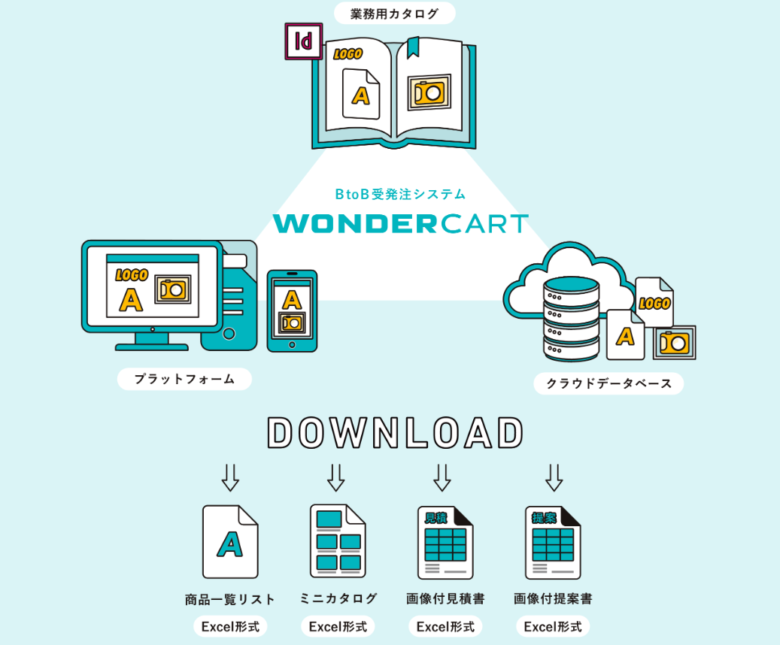

次章では、これらの機能を備えたBtoB受発注システム「WONDERCART」の特長をご紹介します。

6.取引先が使いたくなるBtoB受発注システム「WONDERCART」

ここまで、取引先が「使痛くなる」受発注システムの条件や工夫について紹介してきました。

では実際に、そうした条件を満たし、現場での定着を後押ししてくれるシステムとはどのようなものでしょうか?

本章では、取引先に「これなら使いたい」と感じてもらえるような機能を備えた、BtoB受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」をご紹介します。

6-1. 商品をすばやく探せる「絞り込み検索」

WONDERCARTには、取引先が欲しい商品を迷わず探せる検索機能が搭載されています。

様々な条件を組み合わせて、欲しい商品や情報を短時間で効率的に探せる「絞り込み検索機能」、品番検索に対応した「品番検索機能」のほか、カテゴリやフリーワードでの検索にも対応。

多様な検索方法で、商品数が多い業種でもスムーズに目的の商品にたどり着けます。

これらの機能が充実しているのは、WONDERCARTを運営する新日本印刷が、長年にわたり業務用カタログの制作を手がけてきた印刷会社だからこそ。

紙のカタログを知り尽くしているからこそ、デジタル化のハードルを感じさせないシステム構築とサポート体制を実現しています。

6-2. 在庫がひと目でわかる「在庫表示機能」

「この商品は在庫があるの?」「納品はいつになりそう?」といった確認作業は、アナログのやりとりでは時間と手間がかかりがちです。

WONDERCARTでは、商品ごとの在庫状況や納期の目安が画面上に表示されるため、発注側がその場で判断しやすくなります。

在庫数の表示に加えて、「在庫少なめ」「入荷予定あり」などの補足情報も表示可能。

わざわざ電話やメールで問い合わせる必要がなく、取引先の負担を大きく軽減できます。

6-3. よく使う商品は「リピート発注」で時短

WONDERCARTには、過去の注文履歴をもとにワンクリックで再発注ができる「リピート発注機能」も搭載されています。

「毎回同じものを注文しているのに、また一から入力するのが面倒」という声に応える便利な機能です。

発注作業の短縮はもちろん、入力ミスの防止にもつながり、取引先の業務効率向上にも役立ちます。

6-4. 注文履歴をすぐ共有できる「画像付き書類作成機能」

取引先が発注した内容を、社内の関係者と共有したい——そんなとき、発注内容を画像付きで出力できる帳票機能があると、社内での確認や共有にも役立ちます。

WONDERCARTでは、商品画像付きの見積書や注文書を自動で作成できるため、「この商品で間違いないか」「サイズや色は合っているか」といった確認がひと目で可能に。

認識違いや確認ミスの防止に効果を発揮します。

FAXやExcelベースでは難しかった「視覚的なわかりやすさ」を保ちつつ、書類をデジタル化できるのも大きな利点です。

特に商品名だけではわかりにくい場合、画像が添えられていることで視認性が格段にアップします。

印刷して配布したり、PDFにしてメール添付するなど、社内外への「周知」や「確認・管理」業務を効率化できる実用的な機能です。

取引先にとって「わかりやすい」「ラクに使える」「自分たちにもメリットがある」と感じてもらえること。

WONDERCARTは、そうした“使いたくなる”設計を徹底的に追求した受発注システムです。

次章では、受発注システムを導入する前に知っておきたいポイントを整理し、不安を解消するための準備についてご紹介します。

7.導入前に知っておきたい3つのポイント

受発注システムを「使ってもらえるかどうか」は、導入後にわかること——そう思われるかもしれません。

しかし実際は、導入前の準備や進め方によって、取引先の反応や定着率は大きく変わります。

この章では、受発注システムをスムーズに導入・定着させるために、あらかじめ押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

7-1. 「スモールスタート」で導入する

受発注システムを導入するのと同時に、「全社・全取引先で一斉に切り替え」となると、現場にとって大きな負担になります。

準備も大変ですし、取引先の理解や慣れにも時間がかかるため、切り替えがうまくいかないことも。

実際には、段階的な導入を採用する企業が多く、たとえば次のような進め方が現実的です。

- 主要取引先1〜2社で試験運用してみる

- 商品カテゴリを限定してシステムを活用してみる

- 一部部署で先行的に運用を開始し、フィードバックをもとに調整

こうした「スモールスタート」で導入することで、取引先の反応を見ながら無理なく浸透させることができます。

現場の不安を和らげ、柔軟な調整がしやすいのもメリットです。

7-2. サポート体制と取引先向けフォローを事前に用意

受発注システムを導入する際、「うちの取引先、システムに慣れてないけど大丈夫かな?」という不安をよく耳にします。

実は、その不安を解消するカギは「導入側がどれだけ準備しているか」にかかっています。

たとえば

- 取引先向けの操作マニュアルや動画チュートリアルの用意

- 「わからないことがあればここに連絡」といった相談窓口の明確化

- 初回操作時に担当者が電話やオンラインで一緒に操作を行う「伴走支援」

このようなサポート体制をあらかじめ整えておくことで、取引先も安心して新しいツールを試せます。

また、サポート内容を事前に取引先に案内しておくことも大切です。

7-3. 社内で「推進役」を決めておく

意外と見落としがちなのが、社内で「この人に聞けば大丈夫」という推進役の存在です。

新しいシステムを導入すると、どうしても現場には疑問やつまずきが生まれます。

そんなとき、推進役が社内にいれば、「とりあえずこの人に聞けばいい」となり、混乱を防ぎやすくなります。

ITに詳しいメンバーでなくても、基本的な操作や問い合わせ先を把握しているだけで十分効果的です。

また、推進役がいれば、取引先からのフィードバックも一元化しやすく、改善サイクルも回しやすくなります。

受発注システムの定着には、「システムそのもの」だけでなく、「周囲の準備と支援体制」が欠かせません。

せっかく導入するなら、取引先に気持ちよく使ってもらい、社内にも自然と馴染む仕組みを整えておきたいところです。

次章では、ここまでの内容をまとめるとともに、導入検討に役立つ一歩をご案内します。

8.まとめ|「使ってもらえる」受発注システムで、業務をもっとスムーズに

この記事では、BtoB受発注システムの導入に際してよくある不安——

「取引先が使ってくれなかったらどうしよう」という悩みに向き合いながら、“使いたくなる仕組み”をどう作るかを、さまざまな視点からご紹介してきました。

あらためて、重要なポイントを振り返ってみましょう。

BtoB受発注システム定着の決め手とは

|

取引先が「使いたくなる」機能例

|

導入前に知っておきたい3つのポイント

|

受発注システムの導入は、単なる業務改善にとどまらず、「取引先との関係性をより良くする」きっかけにもなり得ます。

「業務効率化」と「信頼構築」の両方を叶えるために、自社と取引先に“ちょうどよくフィットする仕組み”を探してみませんか?

#受発注システム #使ってくれない

コメント