「介護施設の人手不足をどうにかするための解決策を知りたい」

「職員がすぐに辞めてしまい、採用しても採用しても追いつかない」

「解決策の中で、どれを優先して取り組めばよいのか分からない」

そんな悩みを抱えて、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

介護分野の人手不足は、全国の多くの施設が直面している深刻な課題です。

「せっかく雇っても辞めてしまう」「そもそも求人を出しても応募が来ない」という施設もあるかもしれません。

本記事では、「介護施設の人手不足をどう解決するか」という問いに対し、15個の具体的な解決策と、導入を後押しする公的支援制度をわかりやすく紹介しています。

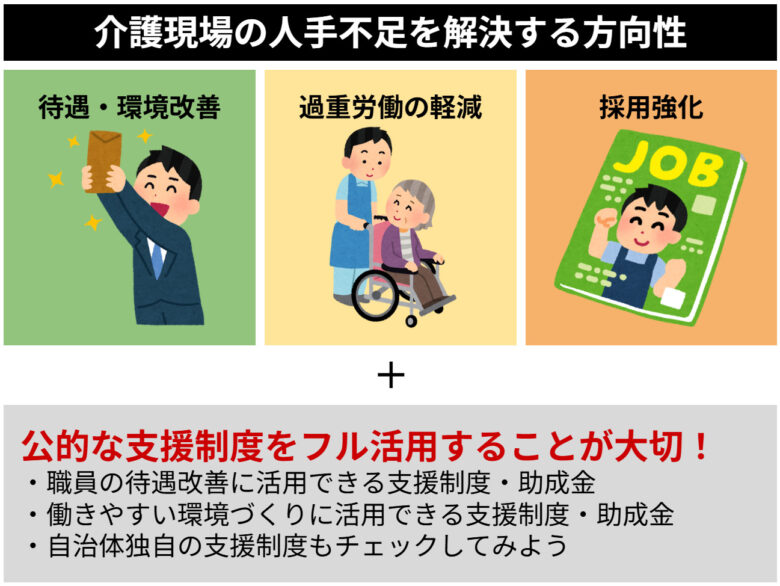

まずは【待遇や職場環境の改善】【過重労働の軽減】【採用の強化】という3つの方向性から解決策を整理し、それぞれに実際の取組事例や国の助成金制度などを交えて解説します。

記事を読み終えるころには、自分の施設にとって「何から着手すればいいのか」「どんな制度が活用できるのか」が整理でき、具体的な改善の一歩を踏み出せる状態になっているはずです。

※本記事の内容は、2025年6月時点で公表されている情報に基づいて作成しています。 |

目次

1. 介護現場の人手不足の解決策は【3つの方向性】+【支援制度】で解決すべき

介護職の人手不足を解消するには、これさえやれば正解という単一の答えはありません。

施設ごとの事情や職員構成、地域の人材状況によって、必要な対策は変わってきます。

だからこそ、複数の方向性から自分の施設に合った手法を組み合わせて取り入れることが大切です。

介護現場における人手不足対策には、大きく分けて次の3つの方向性があります。

介護施設の人手不足を【待遇改善・環境改善】で進める解決策 |

介護施設の人手不足を【過重労働の軽減】で進める解決策 |

介護施設の人手不足を【採用強化】で進める解決策 |

さらに、これらの解決策を進めるうえで忘れずに活用すべき公的な支援制度があります。

たとえば従業員の賃金を上げるために活用できる補助金などがあるので、積極的に使うべきです。

それぞれの解決策で使える公的な支援制度 |

3つの方向性(待遇や環境を改善すること・過重労働を軽減すること・採用を強化すること)+公的支援制度を最大限活用して、できることは全部取り組むつもりで取り組んでいかなければなりません。

早速次の章から解説を進めていきますが、とくに読みたい箇所がある方は以下をクリックして該当箇所から読んでみてください。

- 介護施設の人手不足を【待遇改善・環境改善】で進める解決策

- 介護施設の人手不足を【過重労働の軽減】で進める解決策

- 介護施設の人手不足を【採用強化】で補う解決策

- 介護施設の人手不足解消では公的な支援制度をフル活用しよう

まずは、自分の施設のなかで「一番どこに課題があるのか」「まず取り組むべき方向性はどれか」を見極めたうえで改善をスタートさせることが大切です。

2. 介護施設の人手不足を【待遇改善・環境改善】で進める解決策

1章で示した介護現場の人手不足を解決するための4つの方向性のうち、まずは、待遇改善・環境改善に焦点を当てて説明していきます。

介護の仕事は「やりがいがある」と感じる人が多い一方で、「待遇面や職場の雰囲気に不満がある」といった理由で離職につながってしまうケースも少なくありません。

そもそも「介護人材が圧倒的に足りていない」という現状で、人材を確保し定着させるためには、給与や福利厚生などの待遇を見直すだけでなく、職場全体の環境を改善する視点が欠かせません。

この章では、介護職員が長く働き続けたいと思える職場をつくるための具体策として、6つの方向性を解説します。

介護施設の人手不足を【待遇改善・環境改善】で進める解決策 |

取り入れやすい工夫から段階的に始めることで、離職の予防につながり、結果として人手不足の改善にも直結します。

施設ごとの状況に応じて、できることから一歩ずつ進めていきましょう。

※本記事の内容は、2025年6月時点で公表されている情報に基づいて作成しています。 |

2-1. 解決策1:給与の引き上げを検討する

まずは、実現できるかどうかは別として、職員の給与を引き上げることができないかを真剣に検討してみましょう。

人手不足の根本には、「この給与では生活が成り立たない」「他の施設の方が条件がいい」といった現実的な不満があることが多く、改善の意思そのものが伝わることが、職員の安心感や信頼感にもつながります。

介護職員の離職理由として、「給与の低さ」はかならず上位に挙げられています。

介護の仕事が社会に必要不可欠であるにもかかわらず、収入が他の施設と比較して見劣りする状況が続けば、「やりがいだけでは続けられない」と感じる職員が出てきても無理はありません。

とくに、近隣の似ている介護施設と比べて給与水準が見劣りしていないかを確認することで、他の施設に転職されてしまうリスクを抑えることができるでしょう。

【給与の引き上げを検討する具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

周辺施設の給与を調べ手比較する | 自施設の初任給や基本給、各種手当・賞与の水準が、同一地域・同規模・同業態の施設と比べて劣っていないかを確認しましょう。 |

国の加算制度をフルに活用する | 国や自治体の支援制度には、処遇改善加算やベースアップ加算など、職員の給与アップに使える制度がいくつかあります。 |

国の加算制度を使う場合の、加算の分け方を工夫する | 加算を「どのように職員に配るか」を見直して周知することで、より納得感のある支給ができます。 |

毎月の出費を見直して従業員に還元する | 業者への委託費や紙の資料、使っていないシステムなど、減らせる費用がないかチェックしてみましょう。 |

もちろん、施設の経営状況によっては、大幅な昇給が難しいこともあります。

しかし現在は、国や自治体による処遇改善加算や補助制度を活用することで、現実的な形で給与の底上げを図ることも可能です。

たとえば、処遇改善加算やベースアップ等支援加算を活用して、多くの施設が月額1万円程度の給与アップを実現しています。

こうした加算を「ただ受け取る」のではなく、「どう配分したか」「しっかりと従業員に還元していること」を伝えることが重要です。

明確な配分ルールと丁寧な説明によって、職員の信頼感や納得感も大きく変わります。

※国や自治体の政策については、のちほど「5. 介護施設の人手不足解消では公的な支援制度をフル活用しよう」で詳しく解説しているので併せてご確認ください。

職員が安心して生活できるだけの収入を得られることは、離職を防ぐ最も根本的な対策です。

限られた財源の中でも、公的な支援制度を最大限に活用しながら段階的に改善することが、安定した職場づくりの第一歩となります。

2-2. 解決策2:給与以外での金銭的な待遇を向上させる

介護施設の人手不足を解決するためには、「この職場はちゃんと生活を支えてくれる」と職員が感じられる環境を整えることが欠かせません。

給与の基本額を引き上げるのが難しい場合でも、手当や補助制度、雇用の安定性といった金銭的な待遇の部分で信頼を得ることは十分に可能です。

実際に、職員の不満には「給料が少ない」だけでなく、「交通費が全額出ない」「正社員になれるか分からない」「昇給の仕組みが不透明」といった金銭面にまつわる不安が数多く含まれています。

そうした不安を減らす工夫を積み重ねることで、職員の生活に安心感が生まれ、定着率の向上につながります。

以下に、給与以外での金銭的待遇を改善するための具体的な方法を整理しました。

【給与以外での金銭的な待遇を向上させる具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

食事や生活の補助を整える | 昼食代補助、制服・靴の支給、健康診断や予防接種の全額補助など、職員が自腹を切らずに働ける仕組みを整える。 |

各種手当で生活支援を行う | 通勤手当・住宅手当・扶養手当・祝日出勤手当・資格手当などを設け、基本給以外の形で生活を支える。 |

積極的な昇給や正社員化を進める | 昇給のしくみを整え、定期的に見直す。 |

雇用の安定性を見せる | 契約更新の基準、昇給・賞与の考え方などを明文化して職員に伝える。 |

処遇や制度をオープンに伝える | 処遇改善加算の配分方針、手当の支給条件などを職員に説明し、「どこにお金が使われているか」がわかる環境をつくる。 |

このような取り組みを通じて、たとえ給与額に大きな変化がなくても、職員は「この職場は自分をきちんと見てくれている」と感じることができます。

その実感こそが、離職の抑止や人手不足解消につながります。

2-3. 解決策3:納得感のある人事評価制度を整える

介護施設の人手不足を解決するためには、職員が「ここで働き続けたい」と思える環境づくりが欠かせません。

そのためには、頑張った分だけ成長につながる、納得感のある評価制度を整えることがとても大切です。

「頑張っても評価されない」「長く働いているのにぜんぜん昇給や昇格につながらない」という不満を抱えこんでしまうと、離職につながります。

制度としての評価の仕組みを明確にし、職員一人ひとりが自分の成長を実感できる環境を整えることが、介護人手不足の有効な解決策になります。

とくに、「この基準を満たせば、必ず次の段階に上がって給与も増える」というルールが明確になっていれば、職員のやる気や目標意識は自然と高まります。

曖昧な評価よりも、公平で見通しのある制度が、定着の土台になります。

【納得感のある人事評価制度を整える具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

キャリアパスを明確にする | 介護福祉士→リーダー→副主任→管理職など、役職や評価基準を明確にして、昇格の道筋を見える形で共有する |

スキルや成長を「見える化」する | 業務習熟度や研修受講歴などを記録し、個別面談や職員会議で定期的にフィードバックして、本人が自分の成長を実感できるようにする |

資格取得を支援する | 資格試験の費用補助や勉強時間確保のためのシフト調整など、挑戦を応援する制度を整える |

定期的な面談で目標設定を行う | 上司と1対1の面談を定期的に設け、目標や振り返りを通じて成長を実感できる機会をつくる |

事例 こうした取り組みにより、制度への納得感が高まり、職員の定着にもつながっているといいます。 |

このような制度が整っていると、職員は「頑張れば報われる」と実感できるばかりか、「自己成長していける職場である」という安心感を持つことができます。

制度としての評価を形にすることは簡単ではありませんが、先行事例を参考にしながら整えていくことをおすすめします。

2-4. 解決策4:柔軟な働き方でワークライフバランスを確保する

ただでさえ人材を確保することが難しい介護業界においては、さまざまな事情を抱える人たちが働きやすい環境を実現することがとても重要です。

子育てや介護をしている人、持病を抱えている人、あるいは副業や学業と両立したい人など、職員の働き方へのニーズは多様化しています。

そうした多様な人材を受け入れ、無理なく働き続けられる体制を整えることが、介護人手不足の解決につながる大きな鍵となります。

柔軟な働き方とは、特別な制度を作ることだけを意味するのではありません。

「シフトの希望を柔軟に提出できる」「短時間勤務ができる」「有給を時間単位で取れる」など、現場で工夫できる範囲は数多くあります。

こうした選択肢を少しずつ増やすことで、職員は「この職場なら続けられる」と感じられるようになります。

以下に、介護現場で取り入れやすく、ワークライフバランスの確保に役立つ具体的な方法を整理しました。

【柔軟な働き方でワークライフバランスを確保する具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

週休3日・10時間勤務制など新たなシフト制を試行する | 1日10時間勤務と引き換えに週3日休めるシフト制度などを導入して、連続した休息日で私生活の充実を図る |

時間・シフト限定正社員制度を導入する | フルタイム勤務が難しい職員向けに時間帯や勤務日数を限定した正社員制度を設ける |

時短正社員や週2〜3日勤務を認める | フルタイム以外の勤務形態を選べるようにし子育て中や介護中の職員でも継続勤務できる体制を整える |

ダブルワークや副業を容認する | 他の仕事と両立できる勤務形態を許容し収入やスケジュールの調整が必要な人でも働けるようにする |

有給休暇の時間単位取得を導入する | 通院や学校行事など短時間の用事に対応できるよう時間単位で有給休暇を取得できる制度を整える |

育児や介護に配慮した制度を周知する | 保育園併設や保育費補助制度などを通じて、育児や介護との両立を支援する |

ワークライフバランスを改善した事例 利用者からは「子育てや親の介護と両立できる」「選べる勤務形態が魅力」といった声があり、ワークライフバランスを重視した働き方として制度の活用が進みました。 |

柔軟な働き方の導入には、一人ひとりの職員の事情に応じた対応と、職場全体での理解・仕組みづくりが重要です。

業務の整理やOJT体制、リーダー的職員の育成なども合わせて行うことで、スムーズな定着と職場の活性化につながります。

介護人手不足が慢性化する今こそ、多様な人材を受け入れ、無理なく長く働ける職場づくりが求められます。

その一歩として、今いる職員の要望を聞きながら、できるところから柔軟な働き方の選択肢を広げていくことが重要です。

2-5. 解決策5:モチベーションを維持する仕組みを導入する

給与・待遇アップや評価制度以外にも、モチベーションを維持する仕組みがあると、従業員のやる気を持続できる可能性が高まります。

魅力的な評価制度があっても、反映されるのは半年後や1年後ということが多く、その間の毎日の頑張りをどう受け止めるかが、モチベーションを支えるカギになります。

日々の声かけや感謝の見える化、ちょっとした称賛の習慣が、人手不足を回避するための実践的な解決策となります。

制度を整えるだけでなく、現場の空気づくりも大切にして、「頑張った姿を誰かが見てくれる」「ちょっとしたことが褒められる」ような職場環境をつくることが、離職を防ぐ力になります。

【モチベーションを維持する仕組みを導入する具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

感謝を言葉で伝える文化をつくる | サンクスカードや口頭での「ありがとう」を促す習慣を日常に取り入れる |

褒め言葉を見える場所に貼り出す | 施設内に「ありがとう掲示板」を設置し、小さな努力や気配りもきちんと見えるようにする |

社内チャットで称賛の投稿を促す | 普段使用している社内チャットやコミュニケーションツールに「褒める専用ルーム」などを作成して、気軽にポジティブな声かけを交わす |

日常的な「ミニ表彰」を取り入れる | 月間MVPや「成長したで賞」などの称賛を定例ミーティングで実施する |

リーダーが率先して声をかける | 管理職や主任が現場で意識的に頑張りを見つけて褒めるようにすることで全体に波及させる |

サンクスカードの導入事例 ありがとうの気持ちを伝えやすくなり、コミュニケーションも良くなったと感じているそうです。 |

制度では評価しきれない「ちょっとした頑張り」こそが、介護の現場では非常に大切です。

それを見逃さず、気づいた人が声に出し、職場全体で称え合うことが、働き続けたいと思える環境を育てていきます。

2-6. 解決策6:職場の人間関係をよくする職場づくりを進める

介護の現場では、チームでの連携が欠かせません。

しかしその一方で、人間関係が原因で職員が辞めてしまうケースが後を絶ちません。

令和5年度の「介護労働実態調査」によると、「職場の人間関係に問題があったため」が離職理由の第1位となっており、人間関係の良し悪しが離職に大きく影響していることが分かっています。

介護人手不足の解決策としては、職場内の信頼関係を築き、パワハラや孤立を防ぐ仕組みを整えることが不可欠です。業務量や賃金などの条件を整えるだけでは不十分で、「この職場で働き続けたい」と思える人間関係をつくることが定着率の向上に直結します。

以下に、介護施設で取り入れやすい「人間関係をよくする」ための具体策をまとめました。

【職場の人間関係をよくする具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

新人や若手に対する声かけとフォローを徹底する | 入職後の不安を減らすため先輩職員が日々の声かけや業務の振り返りを行う時間を確保する |

パワハラや陰口を許さない職場方針を明確にする | 管理職が中心となりハラスメントに対する姿勢を明示して、具体的な相談窓口も設けておく |

定期的な1on1面談や雑談タイムを設ける | 上司やリーダーが月1回などの頻度で個別に対話して、業務以外の悩みにも耳を傾ける |

匿名でも相談できる窓口やチャット相談を設置する | LINEやフォームを活用し「直接は言いづらい声」も受け止められる仕組みを用意する |

感謝や成果を伝え合う文化をつくる | 「ありがとうカード」や社内チャットでの感謝共有など職員同士が認め合う場を設ける |

役職・年代を超えたコミュニケーションの工夫を行う | 定例ミーティングにフリーコメント時間を入れるなど上下関係を超えた意見交換の工夫を行う |

人間関係の改善には、仕組みと日々の姿勢の両方が求められます。

制度としてのパワハラ防止体制を整えた上で、職員同士が日常的に感謝や気づきを伝え合える職場文化を育てることが、離職を防ぎ人手不足の解消に向けた一歩となります。

「辞めたくなる前に気づける職場」であるかどうかは、離職を守るための最も本質的な取り組みです。

3. 介護施設の人手不足を【過重労働の軽減】で進める解決策

介護現場の人手不足を語るうえで、避けて通れないのが「過重労働」の問題です。

職員一人あたりの業務量が多く、身体的にも精神的にも大きな負担を強いられている状況では、せっかく採用しても離職につながってしまうリスクがあります。

この章では、そうした過重労働を少しでも軽減し、現場で働く職員が無理なく長く働き続けられる環境を整えるための3つの方向性をご紹介します。

介護施設の人手不足を【過重労働の軽減】で進める解決策 |

いずれも介護職の本来業務に集中できるようにするための取り組みであり、働く人を守ると同時にサービスの質を保つための重要な手段といえます。

3-1. 解決策7:体力的な負担を軽減する仕組み(介護ロボットなど)を導入する

職員の数を確保するだけでは、介護人手不足の根本的な解決にはつながりません。

今いる職員が安心して長く働ける環境をつくるためには、日々の身体的な負担を減らす仕組みづくりが必要です。

介護の現場では、「体がもたない」「夜勤が負担で辞めたい」「年齢的に続けられるか不安」といった理由で離職を選ぶ従業員が少なくありません。

とくに中高年層やベテラン職員ほど、身体的なきつさが働き続けるうえでの大きなハードルになっています。

最近では、介護ロボットやICT機器の導入に加え、業務そのものの分担や見直しを行う施設も増えています。

【体力的な負担を軽減する仕組みを導入する具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

重労働を補助する機器を導入する | 移乗支援ロボットや介助リフト、入浴支援機器(ストレッチャー式浴槽など)、電動介護ベッドなどを導入し、腰痛や負荷のかかる作業を減らす |

装着型支援機器で腰の負担を減らす | 職員が腰や背中に装着する補助機器を使い、移乗や立ち座り介助の際の体への負担を軽くする |

夜間の見守りをICTで支援する | 見守りセンサー・ナースコール連動カメラなどを活用して、巡回回数や緊張状態を軽減する |

業務分担を見直して役割を整理する | 清掃・配膳・洗濯などは補助職員や委託を活用し、介護職員の身体的業務を集中させないようにする |

職員配置を工夫して負担の偏りを減らす | 力仕事や移動支援に偏りがちなシフトを見直し、特定の職員だけに負担が集中しないよう調整する |

介護ロボットの導入事例 「装着が煩わしい」「機器の大きさや重さが動作の制約になる」などの課題もありますが、今後の小型化やさらなる使いやすさ向上が期待されています。 |

厚生労働省もガイドラインや導入事例集を通じて、介護ロボットの活用を推奨しています。

具体的には、移乗や夜間の見守りに利用できるロボットが、現場の作業負担軽減に効果を発揮しており、人手不足や職員の身体的負担の軽減を目的とした有効な選択肢として注目されています。

業務の負担を軽減する取り組みは、離職の予防だけでなく、職場全体の働きやすさや安全性の向上にも直結します。

とくにベテラン職員が長く働き続けられる環境をつくることは、技術や知識の継承にもつながり、介護人手不足の解決に向けた重要な土台になります。

必要であれば、公的な補助金制度なども活用し、段階的な導入を検討していくとよいでしょう。

3-2. 解決策8:介護職が担わなくてよい業務はアウトソースする

介護現場で人手が足りない状況が続く中、職員一人ひとりの負担を減らして、できるだけ少ない人数でも運営できる体制を整えることも重要です。

たとえば、介護職員が本来担わなくてもよい業務を外部に委託することができれば、人手不足で人員が足りなくても本来の業務をおろそかにすることなく対応できるはずです。

掃除や洗濯、リネン交換、そのほかの事務的な作業など、介護職員が日々の業務として抱え込んでいるタスクの中には、専門業者や他部署に任せることで業務全体のスリム化につながるものが多くあります。

【業務をアウトソースする具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

清掃業務を外部に委託する | 施設内の掃除やトイレ清掃などを清掃業者に依頼し衛生面の維持と介護職員の負担軽減を両立する |

洗濯やリネン交換を外注化する | シーツ交換や衣類の洗濯などをリネン業者に委託して、介護職員の腰痛リスクと作業時間を減らす |

事務的な処理を専門スタッフに移す | 勤怠申請・書類作成・各種報告書などの作業を専門の事務スタッフに任せて本来のケアに時間を使えるようにする |

アウトソーシングの導入事例 当初は勤怠管理や資料作成などの事務作業が中心でしたが、その後、広報やマーケティング関連などのクリエイティブ業務まで幅広く外注範囲を拡大しているそうです。 |

人手不足の介護現場では、「すべてを職員が頑張る」ことに限界があります。

限られた人員でケアの質を維持するには、担わなくてもよい業務を手放すことも重要な戦略です。

アウトソースという選択肢を前向きに活用することで、職員の離職防止にもつながる、持続可能な現場運営が実現できます。

まずは清掃や事務処理など、外注しやすい業務から段階的に進めていくことが効果的です。

3-3. 解決策9:ICTやロボットで業務を効率化する

3-2で解説したように、介護職員の業務負担を軽減するためには、まずはやらなくてよい仕事を見直すことが大切です。

しかしどれだけ業務を整理しても、「申し送り」や「日報」など、どうしても現場に残る仕事はあります。

そこで重要なのが、減らしきれなかった業務を、ICTやロボットを活用してできるだけ効率化するという視点です。

※ICTとは、介護記録や申し送り、スケジュール管理などの日常業務を、タブレットやクラウドなどの情報通信技術を使って効率的に行う方法です。

介護人手不足の解決策としては、「人を増やす」のではなく、「仕事の進め方を変える」ことが、すぐに実行できて効果も高い方法のひとつです。

最近では、タブレット記録や自動清掃ロボットなど、ICTやロボットを活用して業務を省力化している介護施設も増えています。

【ICTやロボットで業務を効率化する具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

記録をタブレットや音声入力で簡略化する | ケア記録やバイタルをその場で入力し紙記録や転記作業をなくす |

帳票の数や種類を見直して削減する | 複数存在していた帳票をアプリで統一し記録と集計の手間を大幅に減らす |

夜勤の情報共有をICTで行う | 夜勤記録や申し送りをアプリや見守りセンサーと連動して共有し巡視や申し送りの負担を軽減する |

記録データの分類や整理を自動化する | アプリ内で帳票の並び替えや分類が自動で行われ帳票整理の時間を削減できる |

会議や情報共有をチャットで代替する | 定例会議の回数や時間を減らし重要事項はチャットや連絡ツールで共有する |

ケアプラン作成と連携業務をICTで簡略化する | ケアマネが作成したケアプランやサービス提供票をデータで共有することで紙のやりとりやFAX送付をなくし情報確認や連絡の手間を減らす |

清掃作業をロボットに任せる | 自動清掃ロボットを導入して床清掃や除菌作業を省力化し職員の時間と体力の負担を減らす |

受付や案内業務をリモートで代替する | 来訪者対応や施設案内などを遠隔のスタッフやアバターで行い対面対応の負担や対応時間を削減する |

ICTの導入事例 導入2カ月目以降には、サービス提供責任者の記録・請求業務や残業時間が大きく減少し、本来の業務であるアセスメントや退院支援などに注力できる体制が整ったと報告されています。 |

ICTやロボットの導入は、特別な知識や高額なシステムが必要と思われがちですが、介護業界向けに設計されたツールも多く、補助金を活用すれば比較的低コストで導入可能です。

たとえば厚生労働省の「介護テクノロジー導入支援事業」では、介護ソフトやタブレット端末、インカム、クラウドサービスなどが補助対象となっており、一定の条件を満たせば経費の一部が助成されます。

介護人手不足を乗り越えるために、まずは日々の業務の中で「ICTや機械に置き換えられることはないか」を見直し、小さな一歩から始めることが大きな効果につながります。

4. 介護施設の人手不足を【採用強化】で補う解決策

介護現場の人手不足を解消するには、現在働いている職員の定着を図ると同時に、新たな人材をいかに確保するかも重要な課題です。

少子高齢化が進む現代では、介護分野に限らず、単に求人を出すだけでは応募が集まりづらい状況が続いています。そのため、「できるだけ働いてもらう層を広げること」と「チャネルや露出を広げること」までを含めた採用戦略の見直しが欠かせません。

介護施設の人手不足を【採用強化】で進める解決策 |

この章では、主婦・高齢者・学生・外国人材・介護助手など、多様な層を取り込む採用戦略の具体策について、1つずつわかりやすく解説していきます。

さらに、求人票や採用チャネルの工夫など、実務で取り組みやすい改善点もご紹介します。

4-1. 解決策10:潜在介護福祉士を積極的に活用する

介護の現場では、資格を持ちながらも現場を離れている「潜在介護福祉士」の存在が注目されています。

彼らの中には、子育てや家族の介護、ブランクによる不安などを理由に復職できていない人が多く、条件さえ整えば、再び現場で力を発揮できる人材が少なくありません。

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの調査によると、介護福祉士の登録者数(約157万人)のうち、「他分野で働く者」が約4万人、「現在仕事をしていない者」が約8万人となっています。合計すると約12万人が、潜在介護福祉士といえます。

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター「社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の「就労状況調査」(速報版)について」

潜在介護福祉士を積極的に採用するには、柔軟な勤務体制や短時間シフト、研修の提供などを組み合わせることで、人材不足の解消につながる取り組みが有効です。

【潜在介護福祉士を活用する具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

ブランクがある人にも働きやすい時間帯を設定する | 朝・夕の短時間シフトや、週2〜3日の勤務パターンを用意する |

土日祝や夜勤なしの勤務も可能とする | 曜日や時間帯に制限がある人にも応募しやすい条件を整備し施設全体でシフト調整を行う |

ブランクがある人向けの再就業研修を実施する | 基本的な介護技術や制度の復習ができるよう簡易研修やマニュアルを用意し安心感を持って復職できる環境を整える |

求人票に「ブランク歓迎」「資格保有者優遇」を明記する | 潜在層に特化した募集メッセージを意識することで応募率が高まる |

再就職準備金や就職支援金について案内する | 最大40万円の貸付制度があることを紹介して、復職意欲を引き出す |

再就職支援研修を紹介する | 都道府県ごとに行われている「再就職支援講習」制度に案内して参加を推進する |

就職フェア・マッチング支援を活用する | 福祉人材センター主催の就職面談会や個別相談会に参加して、潜在介護福祉士に自分の施設をアピールする |

こうした制度や支援策を併用することで、潜在介護福祉士にとっても、施設側にとっても負担の少ない復職支援が可能になります。

潜在介護福祉士の復職を後押しするための公的な支援策もぜひ積極的に活用しましょう。

4-2. 解決策11:アクティブシニア(元気な高齢者)にも活躍してもらう

介護現場の人手不足に対しては、アクティブシニアと呼ばれる「元気で活発な高齢者」の活用が大きな可能性を秘めています。

まだまだ働ける高齢者世代は、豊富な社会経験を活かして、介護補助や周辺業務などの場面で戦力となることが期待できます。

重労働となる介助などは難しくても、食事介助や調理、食器洗い、利用者とのコミュニケーションなどの業務で、多くの施設が高齢人材を受け入れています。

以下に、高齢者が無理なく働きやすい環境づくりの工夫をまとめました。

【アクティブシニアに活躍してもらう具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

年齢制限を設けず求人を出す | 「年齢不問」「70代歓迎」などの文言を明記し応募のハードルを下げる |

身体介護以外の業務を切り出す | 配膳、清掃、リネン交換、コミュニケーション補助などを担当できるよう業務を整理する |

健康状態に応じて勤務時間を柔軟に設定する | 週2回・1日3時間勤務など短時間勤務制度を整備する |

本人の得意分野や経験に合わせて業務を調整する | 調理経験があれば配膳補助、話し好きな方にはレクリエーション補助など個性を活かす |

働き続けることの意義を共有する | 「仲間づくり」「健康維持」「社会参加」といった就労の目的を施設として大切にする |

アクティブシニアに活躍してもらう事例 同年代の利用者との自然なコミュニケーションにもつながっており、働きがいのある環境となっているようです。 |

高齢者が介護施設の一員として活躍できる場を整えることは、労働力としてだけでなく、職場の多様性や地域とのつながりを広げる意味でも価値のある取り組みです。

「まだ働ける」「誰かの役に立ちたい」と考えるアクティブシニア層に活躍してもらうことが、これからの人材戦略において重要な鍵を握るでしょう。

4-3. 解決策12:学生アルバイトを積極的に受け入れる

将来の担い手を確保するには、学生や未経験の若年者に介護の現場を経験してもらうことも大切です。

働きながら学べる環境を整えることで、「最初の一歩が踏み出せなかった人」や「一度も福祉業界を考えたことがなかった人」を新たな人材として受け入れることができます。

とくに、補助的な業務からスタートできる「介護助手」の枠組みは、介護未経験者でも安心して取り組みやすく、施設全体の業務負担軽減にもつながります。

【学生や未経験の若年者を採用する具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

地域の学校・支援機関と連携して若年層の採用機会をつくる | 高校・大学の進路担当やハローワーク、自治体の若者就労支援窓口などと連携する |

学生向けの求人誌などで積極的に募集する | 「未経験・無資格OK」など、学生の働きやすさを訴求する |

最初は簡単な業務を任せて、徐々に仕事に慣れてもらう | 最初は簡単な業務からしてもらい、慣れてきたら段階的に業務範囲を広げるなど、個人に合わせた成長支援を行う |

自治体の支援制度(奨励金付き就労体験など)も調べて活用する | 北海道芽室町のように、学生アルバイトに向けた奨励金制度を設ける自治体もあるため、事前に調査して案内する |

学生や未経験の若年者を採用する事例 導入にあたっては、施設全体で意義を共有し、丁寧な受け入れ体制を構築したことが、若年層の定着にもつながっています |

学生や若年層に対して「できる仕事からスタートできる場」を提供することで、人手不足に悩む施設でも新たな可能性が広がります。

「介護助手」や「介護補助」のような、介護職のサポートとなるポジションを整備することが、人材確保につながります。

4-4. 解決策13:外国人材の受け入れ体制を整備する

介護人材の確保が年々厳しくなる中、外国人材の受け入れ体制を整備することも、人材確保のために必要な戦略のひとつです。

とくに近年は、特定技能制度の創設や、技能実習・EPA(経済連携協定)などを通じて、多くの外国人が介護分野で働くようになっています。

厚生労働省の資料によれば、2024年12月末の介護分野の特定技能外国人在留者数は約4.4万人で、その受け入れは全国で広がりを見せています。

出典:厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」

ただし、受け入れには制度の理解だけでなく、日本語や生活面の支援体制を含めた「受け入れ準備」の有無が定着に大きく影響することが指摘されています。

以下に、介護施設が外国人材を受け入れる際の具体的な対応方法を整理しました。

【外国人材を受け入れる具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

制度の種類を正しく理解して活用する | 特定技能・技能実習・EPAなど各制度の要件や制限を比較して、自施設に合った方法を選ぶ |

登録支援機関や送り出し機関と連携する | 書類手続きや生活支援、日本語研修などの伴走支援を専門機関と分担する |

わかりやすい業務マニュアルや多言語表示を用意する | 日本語能力に応じて段階的に業務を教えるためのビジュアルや動画などを整備する |

同僚・上司が文化や言語の違いに理解を持つよう働きかける | 異文化理解研修や職員向けのガイドラインを活用して、職場全体の受け入れ体制を強化する |

永続的な雇用につながるキャリアパスを明示する | 特定技能から介護福祉士への移行支援、正社員登用など長く働くビジョンを提示する |

外国人材を受け入れている事例 やすらぎ福祉会では、国籍を限定せず日本語能力を重視した採用方針が取られており、多国籍チームとして業務の中核を担っています。 |

外国人材の受け入れは、単なる労働力の補充ではなく、多様な価値観と文化を取り入れる機会でもあります。

しっかりと準備を整え、支援体制を確保した上で受け入れることで、施設の安定運営と人材の定着の両立が図れます。

国や自治体の支援制度を活用しながら、一歩ずつ進めていくことが重要です。

4-5. 解決策14:採用チャネルを増やす

介護施設の人手不足を解消するには、「求人を出しても応募が来ない」という状況を打開する必要があります。

そのためには、従来のハローワークや紙媒体だけに頼らず、多様な採用チャネルを活用して、必要な人材に情報を届けることが重要です。

介護業界の求人はハローワークに偏りがちで、若年層やパート希望者などとはミスマッチが生じているケースが少なくありません。

一方で、介護業界に特化した求人サイトやSNS、地域のネットワーク、職業紹介事業者などを組み合わせることで、これまで接点のなかった層からの応募を増やせた事例も数多く報告されています。

以下に、採用チャネルを広げるための具体的な工夫を整理しました。

【採用チャネルを増やす具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

介護に特化した求人サイトに掲載する | 業界特化型の求人サイトを活用する |

SNSを活用して求人情報を発信する | InstagramやFacebookなどのSNSを活用して、職場の日常や募集情報を発信して、現場の魅力を伝える |

地元メディアや地域掲示板にも掲載する | 地域紙やFMラジオ、商業施設の掲示板、町内会広報、地域ポータルサイトなど複数チャネルで情報発信する |

紹介会社や人材バンクと連携する | 採用条件や職場の魅力を伝えられる窓口として第三者の力を借りる |

求人を出す前に地域イベントや説明会で接点を持つ | 介護に関心のある潜在層とつながりを作り「応募しやすい環境」を整える |

採用チャネルを増やす事例 利用者との自然なふれあいや、職員の笑顔、施設の雰囲気を伝える投稿が話題となり、遠方からの見学や県外からの就職者も生まれるなど、採用チャネルの強化や地域認知の向上に貢献しています。 職員の意識や言葉遣い、身だしなみにも気を付けるような変化が生まれ、外部だけでなく施設内部のモチベーション向上にもつながる好事例となっています 出典:レバウェル介護「SNSで介護の魅力を発信!フォロワー2.7万人のインスタグラム活用術-社会福祉法人誠正会 特別養護老人ホームいちご-」 |

採用チャネルを広げるという取り組みは、単に媒体を増やすだけでなく、「どうすればこの職場に関心を持ってもらえるか」を考えるきっかけにもなります。

接点を広げる工夫を積み重ねることで、これまでアプローチできなかった層にリーチし、人手不足の解消につなげることができます。

4-6. 解決策15:採用ページや求人票を見直して魅力を伝える

求人を出しても応募がない原因のひとつに、求人票や採用ページに魅力が十分に伝わっていないことが挙げられます。

どれだけ待遇や制度が整っていても、それが求職者に伝わらなければ応募にはつながりません。

求人を見ても「職場の雰囲気が分からない」「仕事内容がイメージできない」という場合には、応募者が応募をためらう大きな理由となります。

反対に、写真や体験談を多用して「安心して働けそう」と思える情報を掲載すると、雰囲気が伝わるため安心して応募できます。

以下に、求人票や採用ページを改善する具体的な方法をまとめました。

【採用ページや求人票を見直して魅力を伝える具体的な方法】

具体的な改善方法 | やり方・ポイント |

介護に特化した求人サイトに掲載する | 業界特化型の求人サイトを活用する |

SNSを活用して求人情報を発信する | InstagramやFacebookなどのSNSを活用して、職場の日常や募集情報を発信して、現場の魅力を伝える |

地元メディアや地域掲示板にも掲載する | 地域紙やFMラジオ、商業施設の掲示板、町内会広報、地域ポータルサイトなど複数チャネルで情報発信する |

紹介会社や人材バンクと連携する | 採用条件や職場の魅力を伝えられる窓口として第三者の力を借りる |

求人を出す前に地域イベントや説明会で接点を持つ | 介護に関心のある潜在層とつながりを作り「応募しやすい環境」を整える |

職場の良さをきちんと見える形で届けることができれば、それだけで応募のハードルは大きく下がり、「ここなら働けそう」と思ってもらえる確率が高まります。

5. 介護施設の人手不足解消では公的な支援制度をフル活用しよう

ここまで、介護現場の人手不足を解消するためのさまざまな解決策を紹介してきました。

介護職の人手不足に対しては、単に「給与を上げる」あるいは「採用を強化する」といった一つの取り組みだけでは十分な効果を得るのは難しいのが現実です。

複数の施策を組み合わせて総合的に取り組むことが求められます。

しかし、これらの施策をいざ実行に移そうとすると、「設備の導入や人件費、広報活動にお金がかかりすぎて予算が追いつかない」という声も少なくありません。

特に中小規模の施設にとっては、実行可能性そのものが大きな課題になることもあります。

そこで注目したいのが、介護業界に向けて用意されている国や自治体の支援制度や助成金の活用です。

第5章では、そうした公的支援を活用しながら、現場での取り組みを無理なく実現していくための具体的な制度をご紹介します。

限られた予算のなかでも、できるところから着実に改善を進めていくためのヒントになるはずです。

5-1. 職員の待遇改善に活用できる支援制度・助成金

介護施設の人手不足を解消するには採用活動や処遇改善が必要ですが、一定のコストがかかるため、国の助成制度を活用して費用負担を軽減することが重要です。

とくに「人は採りたいが予算が足りない」「パート職員を正社員にしたいけれど人材コストが心配」といった悩みを抱える施設にとって、助成制度は導入のハードルを下げる大きな支えになります。

以下に、代表的な2つの助成金をわかりやすくまとめました。

【職員の待遇改善に活用できる助成金】

制度名 | やり方対象となる取り組み・助成内容 |

介護人材確保・職場環境改善等事業 | ・介護職員の人件費改善や職場環境改善(介護助手を募集するための経費、研修費など)の取組を支援する制度 |

キャリアアップ助成金(正社員化コース) | ・パートなどの有期雇用から正社員への転換を実施した場合が対象 |

それぞれの制度には、対象となる事業所や職員の条件、申請の流れなどが細かく定められています。

気になった方は、以下の公的情報を確認したうえで、地域の支援窓口に問い合わせてみてください。

参考:厚生労働省|「介護人材確保・職場環境改善等事業」のご案内(PDF)

参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金

5-2. 働きやすい環境づくりに活用できる支援制度・助成金

人手不足の解消には、人材の採用と同時に、今働いている職員が辞めずに働き続けられる環境をつくることが不可欠です。

しかし、柔軟な勤務制度の導入や業務効率化、ICTツールの整備などには一定のコストがかかるため、「やりたいが手が出ない」と感じる施設も少なくありません。

そのようなときに頼れるのが、離職防止につながる取り組みに使える国の助成制度です。

代表的な制度の内容を表にまとめました。

【働きやすい環境づくりに活用できる主な助成金制度】

制度名 | やり方対象となる取り組み・助成内容 |

介護テクノロジー導入支援事業 | ・介護ロボットやICT(介護ソフト、タブレット端末)、WiFi機器の購入設置、バックオフィスソフトなどが対象 |

肉体労働を軽減するための介護ロボットや業務改善ソフトなどを導入する場合に活用すれば、現場の環境改善に対して補助金を受け取ることが可能です。

支援事業の対象や金額については、以下の公式情報をご確認ください。

5-3. 自治体独自の支援制度もチェックしてみよう

国の助成金や補助制度だけでなく、自治体ごとに独自で行っている支援制度も、介護人材確保や職場改善に大いに役立ちます。

各地域の実情に合わせて設計されているため、現場の課題にフィットしやすく、使いやすい内容になっているのが特徴です。

ただし、自治体によって差異があるので注意しましょう。

自治体独自の例をいくつかまとめました。

【働きやすい環境づくりに活用できる主な助成金制度】

制度名 | やり方対象となる取り組み・助成内容 |

東京都「東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業」 | ・介護職員等の処遇改善のため、介護職員や介護支援専門員に対して居住支援特別手当を支給する介護保険サービス事業所を支援 |

兵庫県「介護業務における生産性向上支援(業務改善支援)事業」 | ・介護テクノロジーを導入する介護事業所などがコンサルティングを受ける費用を補助 |

群馬県高崎市「介護人材家賃補助事業」 | ・新たに市内の介護サービス事業所に就職し、市内の賃貸住宅等に入居する者に対して、予算の範囲内で家賃の一部を補助 |

こうした制度は、都道府県や市町村の福祉関連の部門や福祉人材支援センター、または社会福祉協議会が窓口となっている場合が多く、年度ごとに内容や条件が更新されるので注意しましょう。

「自分の地域でも活用できる制度があるか知りたい」という方は、「〇〇県 介護 助成金」「〇〇市 介護人材 支援制度」などで検索してみるのがおすすめです。

ぜひ使える制度は最大限活用して、人手不足を解消していきましょう。

6. アバター接客・遠隔接客も人手不足の解決策としてぜひご検討ください

ここまで、介護施設の人手不足対策について幅広い角度から紹介してきました。

最後に、これからの介護現場にとって注目したい「アバター接客」の可能性についてもご提案いたします。

介護施設の人手不足を抜本的に解決するには、現場の負担を減らしつつ、質の高い対応を維持する新しい仕組みが求められています。

その一つとして注目されているのが、アバター接客・遠隔接客の導入です。

たとえば、AVITA株式会社が提供するアバター接客サービスは、画面上に表示されるアバター(キャラクター)が、利用者や来訪者と音声で対話する非対面型の遠隔接客ツールです。

遠隔オペレーターが対応することを基本としながら、AIによる定型応答にも対応しており、必要に応じてリアルタイムで人とAIを切り替えることも可能です。

遠隔での運用が可能なため、介護施設側は業務負担を軽減できるうえ、自宅にいる主婦層や外出が難しい方など、多様な人材の活躍の場を広げることにもつながります。

【介護施設でのアバター接客の活用イメージ】

シーン | 活用イメージ |

レクリエーション | 施設に表示されたモニターからアバターのキャラクターが入居者に声をかけ、簡単な会話ややりとりを通じてレクリエーションの一部を担う。 |

施設案内・サービス説明 | 施設見学やサービス案内を希望する人に対して、アバターを通してオペレーターが説明。 |

多言語による外国人対応 | 外国人の利用者や家族からの問い合わせに、アバターを通して遠隔で対応。 |

雑談・話し相手 | アバターを通じて、入居者との会話や、昔話や歌の話題などで交流する。 |

アバター接客は「すべてを置き換える」ためのものではなく、現場の人手不足を補う一つの手段です。

まずはレクリエーションや雑談・話し相手などに使えるかどうか、実証実験から始めてみることをおすすめします。

アバター接客や遠隔接客に興味のある介護施設の方へ |

「WONDERGIRL powered by AVITA」は、生成AIによる自動応対と、遠隔地の有人オペレーターによる対応を状況に応じて切り替えられる、次世代型のアバター接客サービスです。 開発は、自治体や商業施設での導入実績があるAVITA株式会社によるアバター接客サービス「AVACOM」をベースとしており、信頼性の高い技術が活用されています。

【介護施設での活用イメージ】 自治体と連携した介護相談のオンライン窓口としても活用が期待されています。 「WONDERGIRL powered by AVITA」は有人とAIの対応を柔軟に切り替えられる設計のため、AIだけでは対応が難しいケースでも安心です。 【展示会での体験でも高評価】 人手不足に悩む介護施設の方は、ぜひまずはお気軽にお問い合わせください。 |

7.まとめ

本記事では「介護分野の人手不足の解決策」について解説してきました。

最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆介護施設の人手不足を【待遇改善・環境改善】で進める解決策

・解決策1:給与の引き上げを検討する

・解決策2:給与以外での金銭的な待遇を向上させる

・解決策3:納得感のある人事評価制度を整える

・解決策4:柔軟な働き方でワークライフバランスを確保する

・解決策5:モチベーションを維持する仕組みを導入する

・解決策6:職場の人間関係をよくする職場づくりを進める

◆介護施設の人手不足を【過重労働の軽減】で進める解決策

・解決策7:体力的な負担を軽減する仕組み(介護ロボットなど)を導入する

・解決策8:介護職が担わなくてよい業務はアウトソースする

・解決策9:ICTやロボットで業務を効率化する

◆介護施設の人手不足を【採用強化】で補う解決策

・解決策10:潜在介護福祉士を積極的に活用する

・解決策11:アクティブシニア(元気な高齢者)にも活躍してもらう

・解決策12:学生アルバイトを積極的に受け入れる

・解決策13:外国人材の受け入れ体制を整備する

・解決策14:採用チャネルを増やす

・解決策15:採用ページや求人票を見直して魅力を伝える

◆介護施設の人手不足解消では公的な支援制度をフル活用しよう

・職員の待遇改善に活用できる支援制度・助成金

・働きやすい環境づくりに活用できる支援制度・助成金

・自治体独自の支援制度もチェックしてみよう

3つの方向性すべてをかけ合わせつつ、公的な支援制度をフル活用して、人手不足を解消していきましょう。

#介護 #人手不足 #解決策

コメント