商社の受発注業務は、メーカー・取引先・社内をつなぐ「中継点」として、常に多くの情報が交錯しています。

しかし現場では、エクセルやFAX、メールなどが併用されたままのケースも多く、「見積変更が反映されない」「在庫確認に半日かかる」「担当者しか分からない承認フロー」など、日々の業務が属人化しやすいのが実情です。

このような分断された業務フローは、ヒューマンエラーや機会損失を招くだけでなく、企業全体の対応スピードを鈍らせてしまいます。

解決の鍵は、業務フローを可視化し、それに最適化された受発注システムを設計すること。

本記事では、商社が抱える業務課題を整理し、導入すべき機能・設計要件・運用設計のポイントを具体的に解説します。

目次

1.商社の受発注業務はなぜ複雑なのか

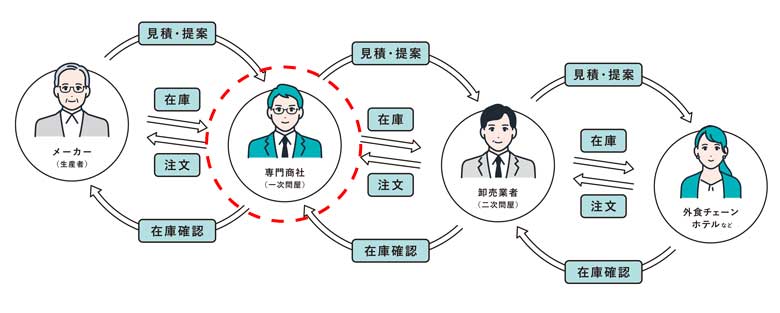

商社の受発注業務が他業種に比べて複雑なのは、単に取引先が多いからではありません。

メーカーと小売・法人顧客の間に立つ調整役としての立場が、情報の流れを多層化し、意思決定を遅らせる構造を生み出しているのです。

1-1. メーカー・取引先・社内の三方向をつなぐ多層フロー

商社の業務フローでは、受注・発注の双方に異なる関係者が存在します。

一方でメーカーとの取引条件を守りつつ、もう一方で取引先(顧客)の納期・数量を調整しなければならず、情報が常に「上流」と「下流」の両方向に流れ続けています。

しかも、各商材には仕入価格・販売価格・掛率・在庫引当ルールがあり、それぞれが独自の条件で変動します。

このような多層構造の中では、わずかな情報のズレが「納期の誤伝達」「発注漏れ」「請求ミス」として即座に表面化してしまいます。

1-2. FAX・メール・エクセル併用による情報の分断

多くの商社では、取引先によって注文手段が異なり、FAX、メール、電話、さらにはエクセルフォームなどが混在しています。

こうした「多チャネル運用」は一見柔軟に見えますが、実際には入力・転記・確認といった二重三重の作業を生み、情報が統一フォーマットで管理されないという問題を引き起こします。

たとえば、FAXで届いた注文を手動でエクセルに入力し、そこから在庫担当へ共有——という作業を毎回繰り返していれば、ミスや抜け漏れが発生するのは避けられません。

特に繁忙期や人員不足の際には、属人対応に拍車がかかってしまいます。

1-3. 在庫・納期・価格変更が頻発する非定型処理の多さ

商社の業務では、同じ商品でもロット・単価・納期が取引先ごとに異なり、定型化しにくい処理が日常的に発生します。

特に原材料や季節商材などは価格変動が大きく、見積更新や再発注が頻繁に発生します。

このような非定型業務が積み重なることで、「都度対応」が常態化し、現場担当者にしか把握できないプロセスが増えていきます。

結果として、属人化・情報分断・確認コストの増加が慢性化し、なぜこんなに時間がかかるのかを把握できないまま業務が進む構造になります。

1-4. 属人化した承認フローと確認作業が業務を圧迫

さらに多くの商社では、受発注処理に上長承認や複数部門の確認が必要になります。

ところが、承認ルートが紙ベースやメール依存である場合、「承認待ち」がボトルネックとなり、出荷や請求の遅れにつながることも少なくありません。

担当者の在席状況や判断スピードに依存する仕組みは、ミス防止よりも「止まらない仕組み」づくりを優先すべき段階に来ています。

この承認フローの属人化こそ、システム化の第一ターゲットといえるでしょう。

商社業務の複雑さの本質は、「人・情報・システムが連動していない」ことにあります。

受発注データが別システム・別フォーマットで管理され、それを人がつなぎ合わせる運用が続く限り、効率化は進みません。

次章では、こうした課題を整理し、業務フローを起点に設計する受発注システムとは何かを掘り下げていきます。

2.「業務フロー」から考える受発注システムの設計

商社が受発注システムを導入する際、多くは「機能面」や「コスト」から検討を始めるでしょう。

けれど受発注システムは、コストパフォーマンスだけで選ぶのではなく、業務フローに合わせて設計することこそが、定着と成果の分かれ目になります。

なぜなら、商社の受発注の現場では「誰が」「いつ」「どの情報を扱うか」が常に入れ替わり、標準化されていないプロセスをそのままシステムに乗せると、むしろ混乱が増すからです。

つまり、最初に整理すべきは「情報の流れ」です。

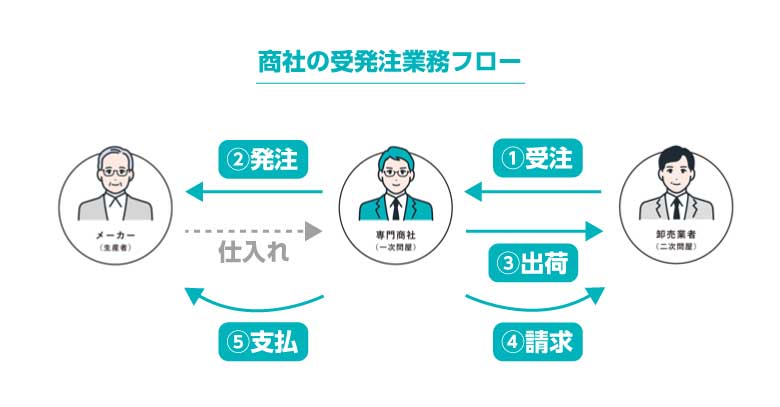

2–1. 受注・発注・在庫・請求の流れを整理する

受発注業務には、大きく分けると「受注 → 発注 → 出荷 → 請求 → 支払」の5つの工程が連鎖しています。

各工程は担当部門が異なり、入力・確認・承認といったアクションが複数発生します。

この流れをフローチャート化し、どこで情報が作られ、どこで止まっているのかを見える化することで、ボトルネックや重複作業が見えてきます。

たとえば、受注時点で在庫確認ができない、発注依頼がメールやFAXなどバラバラで見落としやすい、請求処理をエクセルに転記する手作業が必要——こうした課題の多くは、情報の流れが分断されていることが根本原因です。

2–2. 非効率が生まれるポイントを可視化する

業務フローを整理する際は、単に工程を並べるのではなく、「どの工程が重複しているのか」「どの情報が正確なのか」を明確にすることが大切です。

たとえば受注処理では、

- 顧客情報を確認して見積を確定する

- 受注データを販売管理システムに入力する

- 在庫を確認し、納期を回答する

という3ステップが発生します。

このうちどれが手作業で、どれがシステム処理かを切り分けて整理することで、自動化すべきポイントが明確になります。

とくに商社の受発注業務は部門をまたいでいるため、各工程の目的と次工程への引き継ぎ情報を明確にし、「止まっている箇所」「重複している作業」「手入力が多い処理」を洗い出すことが重要です。

これが、システム設計の第一歩になります。

2–3. システム設計の出発点は「情報をどうつなぐか」

受注から請求までの情報の流れを整理すると、どのデータがどこで発生し、どこを経由しているのかが明確になってきます。

この情報の経由点をもとに、システム間の連携ポイント(在庫管理、販売管理、請求管理など)を定義していきます。

たとえば、受注入力のデータがそのまま在庫確認・出荷指示・請求処理に連動すれば、二重入力や確認ミスは大幅に減らせます。

しかし、部門ごとに異なるシステムやフォーマットを使っている場合、情報を人が「つなぐ」作業が発生し、ミスの温床となります。

システム設計とは、画面や機能を整えることではなく、情報の流れをどうつなぐか——その設計を行うことにほかなりません。

2-4. 商社の業務最適化に欠かせない3つの要素

商社業務の最適化に必要なのは、単なる効率化ではありません。

「スピード」「精度」「共有」の3つを同時に成立させることで、ようやく業務フロー全体の最適化が実現します。

- スピード:受注・発注・在庫のデータをリアルタイムで同期させる

- 精度:誤入力・転記ミスを防ぐ入力設計を行う

- 共有:部署や取引先をまたいでも同じ情報を参照できる環境を整える

この3つの要素をもとに業務フローを再設計すれば、属人化や確認ミスといったリスクを減らし、どの担当者でも同じ水準で業務を進められる体制を築けます。

商社の受発注システムは、単なるツール導入ではなく、業務フローを再設計するプロジェクトです。

とはいえ、頭で理解しても実際の現場では、「思ったより難しい」と感じる場面が多くあります。

部署ごとの手順、紙やエクセルに残る慣習、取引先の協力体制——。

次章では、こうした現場のリアルに焦点を当て、商社がシステム化の過程で直面する5つの課題を掘り下げていきます。

3.商社がシステム化で直面する課題と解決の方向性

商社の受発注業務をシステム化しようとすると、理想の設計図どおりには進まない現実に直面します。

それは、業務フローの再構築が単なる「仕組みの置き換え」ではなく、部門の役割や情報の扱い方を根本から変える取り組みだからです。

ここでは、商社が受発注システムの導入過程でよく直面する5つの課題と、解決の方向性を整理します。

3–1. 属人化した発注・承認フローを標準化する

商社の受発注業務では、担当者ごとの判断に依存した属人的な承認フローが多く見られます。

従来の紙やメールによる承認ルートは柔軟な対応ができる一方で、内容確認や承認待ちがボトルネックになり、出荷・請求の遅延を招く要因になります。

【解決の方向性】 受発注システム上に「承認フロー」を組み込み、ルートを標準化します。 |

3–2. 取引先ごとの商品・価格設定を自動化する

商社では、同じ商品でも取引先によって価格や掛率、納期が異なります。

そのため、担当者がエクセルや手入力で金額を調整するケースが多く、ミスの発生や確認負荷の増加を招いています。

【解決の方向性】 受発注システム上で「取引先別マスタ」を管理し、条件(価格・割引率・納期など)を自動反映させる仕組みを整えること。 |

3–3. 在庫をリアルタイムで共有し、情報の分断を解消

多くの商社では、在庫管理が別システムやエクセルで行われており、受注側と在庫側で情報が一致しないケースがあります。

結果として、在庫切れ・納期誤認・二重発注といったトラブルが発生します。

【解決の方向性】 受発注システムと在庫管理をAPIやCSVで連携させ、在庫数・引当状況をリアルタイムで共有する仕組みを導入します。 |

3-4. 複数システムを連携し、データの整合性を保つ

販売管理、会計、物流、基幹システムなど、商社の情報基盤は複数存在します。

このため、どのデータを「正」とするかのルールが曖昧だと、システム間で数値がずれたり、帳票出力時に不整合が起きたりします。

【解決の方向性】 マスタデータの統一(商品・取引先・在庫)を最優先し、「どのシステムが一次情報を持つか」を明確に定義します。 |

3-5. 導入後の定着を見据えた運用体制を整える

どれだけ優れた受発注システムでも、現場が使いこなせなければ成果にはつながりません。

実際、導入初期に操作ミスや抵抗感が生じ、「結局エクセルに戻る」というケースもあります。

【解決の方向性】 受発注システムの導入はゴールではなく、運用開始からの教育と改善が本番です。 |

システム導入の過程で商社が直面する課題の多くは、受発注システムそのものよりも運用とのずれに起因しています。

現場の感覚や手順を無視してシステムを導入すると、必ずどこかで反発や混乱が生じます。

重要なのは、現場の実態を起点に設計し、業務フローとシステムの距離を近づけること。

そのうえで、どのような仕組みを「設計要件」として定義すべきか——それが次に考えるべきステップです。

次章では、こうした課題を踏まえたうえで、商社に求められる「受発注システム設計の要件」を具体的に掘り下げていきます。

4.商社の受発注システム設計要件とは

商社の受発注システムを成功に導くカギは、単に機能を増やすことではなく、業務フロー全体を支える設計思想にあります。

多くの商社が直面する課題は、個々のシステムの機能不足ではなく、情報の流れをつなぐ構造が欠けていることに起因しています。

ここでは、商社に最適な受発注システムを設計するうえで欠かせない5つの要件を見ていきます。

4-1. データ設計:商品・在庫・取引先マスタを最適化する

商社の受発注業務では、扱う商材や取引条件が多岐にわたるため、マスタデータの整備がシステムの基盤となります。

商品名、規格、価格、取引条件、在庫区分などを正確に統一しておくことで、後工程の混乱を防げます。

特に、同じ商品が複数名称で登録されている場合や、取引先ごとに別IDで管理されている場合、受注・在庫・請求のデータが一致しなくなり、エラーになってしまいます。

そのため、システム設計時には以下のルールを明確にしておく必要があります。

設計観点 | 内容 |

商品マスタ | 商品コード・カテゴリ体系の統一 |

取引先マスタ | 顧客・仕入先・社内のID体系を統一 |

在庫マスタ | 倉庫別・ロケーション別管理とし、引当履歴を保持 |

データ設計を丁寧に行うことで、在庫連携や販売分析の精度が格段に上がります。

4-2. ワークフロー設計:承認階層と権限管理の柔軟性

承認フローの属人化は、商社業務における最大のボトルネックの一つです。

そのため、ワークフローを明確に定義し、誰がどの段階で承認するのかをシステム上で設計することが重要です。

特に注意したいのは、承認ルールを単一化しすぎないこと。

金額・取引先・商材カテゴリなどの条件に応じて、承認ステップを柔軟に変えられる設計が理想です。

さらに、承認者不在時の自動代行設定や、履歴ログの自動保存など、止まらない仕組みを組み込むことで、運用の安定性が高まります。

4-3. UI設計:発注側・受注側どちらも使いやすいか

どれほど高機能なシステムでも、使いにくければ現場に定着しません。

商社の場合、受発注システムを操作するのは営業担当・管理部門・仕入担当・取引先など多岐にわたります。

したがって、「誰が」「どの端末から」利用しても迷わない設計が求められます。

ボタン配置、検索機能、一覧画面の見やすさ、入力補助など、日々の業務に自然に馴染み、直感的に使えるUIこそが、最も重要な投資価値です。

特に以下のような点を押さえると、商社の受発注現場での利用満足度が高まります。

設計観点 | 内容 |

画面レイアウト | 頻度の高い操作(受注登録・検索・履歴確認)を最短動線に配置 |

入力支援 | オートコンプリート・プルダウン・入力補完でミス防止 |

表示設定 | 発注側と受注側で画面を最適化(例:価格・在庫表示範囲の切替) |

4-4. 拡張性:API/EDIなど外部システム接続への対応

商社の受発注システムは、販売管理・会計・物流など多くの基幹システムと連携する必要があります。

そのため、拡張性を持ったシステム設計が必須です。

現場では依然としてエクセルを併用しているケースも多く、データの入出力を容易にするインポート/エクスポート機能は欠かせません。

さらに、将来的な拡張を見据えて、API(リアルタイム連携)やEDI(取引先との自動データ連携)への対応を考慮しておくことで、段階的なDX推進が可能になります。

接続方法 | 特徴 |

エクセル入出力 | 現場での即時対応・バックアップに有効 |

API連携 | リアルタイム更新・双方向通信が可能 |

EDI連携 | 大手取引先・仕入先との定型データ連携に対応 |

4-5. セキュリティと監査対応:トレーサビリティの確保

受発注業務には、金額や契約条件といった機密情報が多く含まれます。

そのため、アクセス権限と操作履歴の管理を徹底することが求められます。

とくに商社では、部署横断での閲覧や承認が必要になる場面も多く、「誰が、いつ、どの情報を更新したのか」が追えるトレーサビリティが欠かせません。

ログを自動保存し、操作履歴を監査証跡として残すことで、万一のトラブル時にも迅速な原因特定と対応が可能になります。

また、取引先に対しても「安全な取引環境を提供している」という信頼構築につながります。

受発注システムの設計要件は、技術仕様書を作るためのものではありません。

現場でスムーズに使われ、ミスが減り、業務全体が前より速く正確に回る——その状態を作り出すための設計の指針です。

次章では、ここで整理した設計要件をもとに、導入プロセスと運用設計の現実的な進め方を整理します。

受発注システムを「導入して終わり」にしないために、どのように使われ続ける仕組みをつくるのかを見ていきましょう。

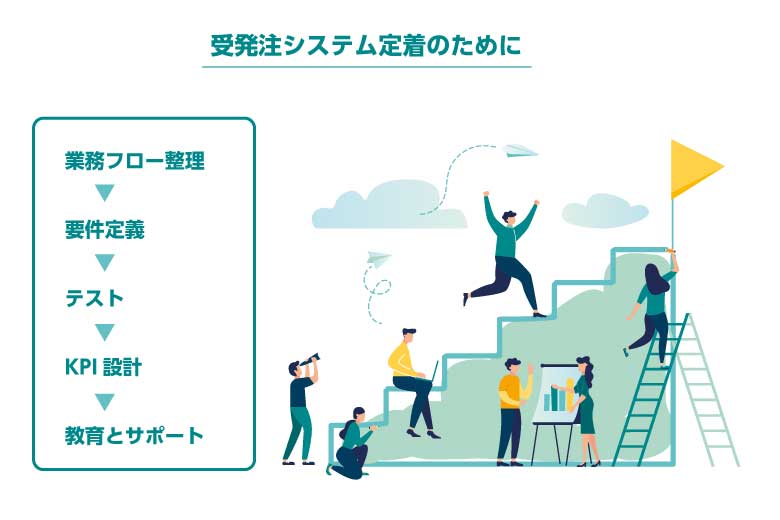

5.導入を成功させるためのプロセスと運用設計

受発注システムの導入はゴールではなく、業務改善のスタートラインです。

とくに商社のように複数部門・多拠点・多取引先が関わる場合、導入した後にどう運用し、どう定着させるかを明確に設計しておく必要があります。

ここでは、導入前後のプロセスを4つのステップに分け、商社が受発注システムを「使われ続ける仕組み」にするための考え方を解説します。

5-1. ステップ1:現場ヒアリングと業務フロー整理

まず着手すべきは、現場の実態を正確に把握することです。

どんなに優れた設計要件でも、実際の業務手順が把握できていなければ機能しません。

現場ヒアリングの際は、次の3点を意識します。

- どの工程で時間がかかっているか

- どの情報が重複入力されているか

- どの作業が人に依存しているか

これらを可視化することで、システム化の優先順位が見えてきます。

また、ヒアリング内容はエクセルや図で整理し、担当者間で共有しておくと後工程の要件定義がスムーズです。

5-2. ステップ2:要件定義書に落とし込む3つの観点

要件定義の目的は、単に仕様を決めることではなく、「どの業務を、どのように、誰が回すか」を明文化することにあります。

要件定義書を作成する際は、以下の3観点で整理します。

観点 | 内容 |

機能要件 | 受発注システムで実現すべき機能(発注登録、在庫参照、承認フローなど) |

運用要件 | 各部門・拠点・取引先がどのように利用するか |

データ要件 | 入力項目・更新ルール・マスタ連携・出力形式など |

これらをまとめておくことで、ベンダーとの認識ずれを防ぎ、後のトラブルを最小限に抑えることができます。

5-3. ステップ3:テスト運用とフィードバックの繰り返し

本運用前には、必ずトライアル運用(テストフェーズ)を設けましょう。

受発注システムは想定上では完璧でも、実際に操作してみると思いもよらない不便が見つかるものです。

- 操作手順が複雑で現場が戸惑う

- 承認者の通知設定がうまく動かない

- データの更新タイミングがずれている

こうした課題を本番前に洗い出し、フィードバックをもとに調整することが、長期的な運用安定化につながります。

トライアル運用は確認作業ではなく、現場とのすり合わせの時間と捉えることが重要です。

5-4. ステップ4:成果を可視化するKPI設計

システム導入の効果を定量的に把握するために、導入初期からKPI(重要業績評価指標)を設定しておくと、改善が継続しやすくなります。

たとえば以下のような指標が有効です。

KPI項目 | 目的 |

受注処理時間の短縮率 | 業務スピードの向上を測る |

入力ミス・発注ミス率 | 精度の改善を確認する |

承認リードタイム | 承認フローのスムーズさを評価 |

システム利用率 | 定着度を可視化する |

これらを定期的にモニタリングし、改善策を検討することで、導入効果を「感覚」ではなく「データ」で把握できます。

5-5. 定着フェーズ:教育とサポート設計

システム導入後に最も重要なのは、使い続けてもらうための支援体制です。

導入直後は、現場担当者や取引先が操作に慣れず、「以前のやり方の方が早い」と感じる場面が必ず発生します。

そこで有効なのが、教育とサポートの仕組みをあらかじめ設計しておくこと。

- 操作マニュアルや動画チュートリアルを整備する

- 問い合わせ対応窓口を一本化する

- 定期的にオンライン説明会を実施する

また、運用担当者(社内のシステム推進担当)を明確にし、フィードバックを吸い上げて改善に反映する「循環型サポート」を構築すると、システムが「根付く」速度が格段に上がります。

受発注システムを導入しただけでは、業務改善にはつながりません。

日々の業務の中で使われ、育っていくことこそが、本当の成功です。

受発注システムが現場に自然に馴染み、担当者が迷わず動けるようになったとき、はじめて業務改善の効果が実感できます。

次章では、導入後にどのような業務フローが実現するのか、理想的な改善イメージを具体的に見ていきます。

6.理想の業務フローとは?導入後の改善イメージ

受発注システムを導入した商社の現場では、日々の業務がどのように変化するのでしょうか。

この章では、導入前後の業務を比較しながら、人と情報が連動する状態がどのように生まれるのかを見ていきます。

6-1. 導入前:人に依存した業務がボトルネック

導入前の商社業務では、多くの作業が担当者の経験や判断に依存しています。

受注・発注・在庫・請求といった業務はそれぞれ別ツールやエクセルで管理され、情報を人がつなぐ構造になっているのが一般的です。

【導入前のよくある状態】

|

これらの運用では、「情報の更新が追いつかない」「確認作業が重複する」「人がいないと止まる」といったボトルネックが発生しやすく、特に繁忙期にはミスや遅延が増加します。

6-2. 導入後:情報が流れ、業務が止まらない仕組みへ

受発注システムを導入すると、データが各工程でリアルタイムに連携し、人が「伝える」よりも早くシステムが「つなぐ」状態が実現します。

【導入後の理想的な状態】

|

こうした情報が流れる仕組みによって、業務全体がシームレスに動き出します。

作業の中心が「人から受発注システムへ」移ることで、担当者は本来の付加価値業務——顧客対応や商品企画、提案活動などに時間を割けるようになります。

6-3. Before/Afterで見る業務の変化

業務工程 | 導入前 | 導入後 |

受注処理 | エクセル・FAX入力で転記ミスが発生 | Web上で自動入力・登録、ミスを削減 |

在庫確認 | 担当者へ電話・メールで照会 | 在庫がリアルタイム表示され即時確認 |

発注処理 | メール・FAXで依頼、進捗が不明確 | 発注履歴・状況をシステムで共有 |

承認フロー | 紙・メールで承認が滞る | 自動通知・代行設定でスムーズに承認 |

請求処理 | エクセルで集計し目視チェック | 自動反映・自動発行でスピード化 |

管理レポート | 手動集計で工数が多い | ダッシュボードで即時出力・分析可能 |

業務のひとつひとつが独立していた状態から、ひとつの流れでつながる状態へ——。

これが、受発注システム導入による最大の成果です。

6-4. 定着によって見えてくる二次効果

導入初期は「効率化」が主目的になりがちですが、運用が安定してくると次のような二次効果が現れます。

- データ精度の向上:受発注・在庫・販売データが一致し、分析精度が上がる

- 判断スピードの向上:リアルタイム情報により経営判断が迅速化

- 取引先満足度の向上:納期回答や在庫照会のレスポンスが向上

- 属人化の解消:誰でも同じ情報を扱えることで、担当者異動時のリスク低減

このように、受発注システムの導入は単なる作業効率化にとどまらず、業務品質・顧客対応力・意思決定力の向上へとつながっていきます。

6-5. 未来を見据えたアップデート設計

商社の受発注業務は固定されたものではなく、取引環境や市場の変化に合わせて日々変わっていきます。

そのため、受発注システムも作って終わりではなく、定期的なアップデートとチューニングを前提に運用すべきです。

- 新しい取引先や商材に合わせたマスタ追加

- ルール変更時の承認フロー更新

- 新機能の導入や画面改修による利便性向上

こうした成長するシステムを維持するためには、運用担当者だけでなく、ベンダーや管理部門を巻き込んだ継続的な改善体制(PDCAサイクル)を確立することが大切です。

受発注システムを導入した商社では、情報の整合性が保たれ、社内外の連携がスムーズになり、業務が止まらない仕組みが実現します。

これは単なる効率化ではなく、取引先からの信頼を支える基盤づくりです。

人が動かさなくても業務が回り、必要なときに正しい情報が届く——。

そんな仕組みが整ったとき、商社の業務フローは初めて「完成した」と言えるでしょう。

次章では、その理想を現実にするために、実際の受発注システム「WONDERCART」の特徴と導入効果を紹介します。

7.おすすめの受発注システム「WONDERCART」とは

ここまで見てきたように、商社の受発注システムに求められるのは、「人」「情報」「システム」が一体となり、業務が止まらない仕組みを作ることです。

では、その理想を現実にするには、どのようなシステムが必要なのでしょうか。

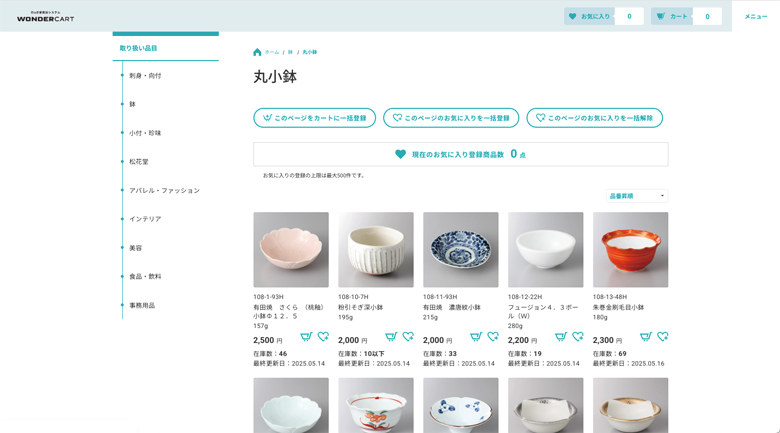

その答えの一つが、WONDERCART(ワンダーカート)です。

印刷・制作業をルーツに持つ新日本印刷が、長年のBtoB業務カタログや商品情報管理のノウハウをもとに開発した、「取引先が使いたくなる」受発注システム。

商社やメーカーの複雑な業務構造にも対応できる柔軟な設計思想が特長です。

7-1. 在庫・発注・商品データの一元管理が標準装備

WONDERCARTの最大の特長は、在庫・発注・商品情報の一体化です。

商品マスタ・取引先マスタ・在庫マスタを統合して管理できるため、どの拠点・担当者・取引先からでも、同じ情報をリアルタイムで参照できます。

- 在庫状況を自動更新し、欠品・重複発注を防止

- 取引先別の価格設定や条件反映が自動化

- CSVやAPIによる外部システムとの双方向連携も対応

これにより、前章で述べた「情報の分断」「転記作業の多重化」「確認コストの増加」といった課題を、根本から解消します。

7-2. 柔軟な設計対応で運用が止まらない仕組みを実現

商社の業務では、取引金額や顧客ランクによって承認ルートが変わるなど、承認フローの柔軟性が求められます。

WONDERCARTでは、これらを想定した多層承認フロー機能を搭載可能。

金額・取引先・商品カテゴリに応じて承認ルートを自動分岐させられます。

- 承認者不在時の代行ルール設定

- メール・システム内通知による自動リマインド

- 承認履歴のログ化による監査対応

これにより、属人化や承認遅延を防ぎながら、運用を止めない仕組みを構築できます。

7-3. 発注側・受注側のどちらにもやさしいUI設計

現場に定着するシステムの条件は、誰でも迷わず使えること。

WONDERCARTは、発注側と受注側、双方の操作性に徹底的にこだわって設計しています。

- 発注側は「カート型UI」で商品を選ぶ感覚で注文可能

- 受注側はステータス別の案件一覧・絞り込み検索で即対応

- PC・タブレット・スマートフォンのすべてに最適化

この設計思想は、「現場が使いこなせるUIが最大の投資価値」という4章の考え方を体現しています。

7-4. 商社特有の商材管理・販促カタログ制作にも対応

WONDERCARTは単なるシステムではなく、業務カタログ運用の仕組みとしても機能します。

印刷・DTPを基盤に持つ新日本印刷ならではの強みを活かし、受発注システムの構築と紙カタログ制作を同一データベースで連携可能。

- システム内の商品データをそのまま印刷用データに展開

- 商品画像・価格・仕様などを一括で登録/更新

- ECサイト・販促用PDF・カタログを同時生成

これにより、「商品情報を一元化しながら販促まで効率化する」という、他社にはない独自の運用モデルを実現しています。

7-5. スモールスタートから多拠点展開まで柔軟に対応

商社の業務改善では、「いきなり全社導入」はリスクが高いもの。

WONDERCARTは、段階的な導入と拡張に対応できるスケーラブル設計を採用しています。

- まずは一部拠点・主要取引先から試験導入

- 運用データをもとに設定・ルールをチューニング

- 定着後に全社・多拠点・海外拠点へ展開

このスモールスタート戦略により、商社の規模や成長段階に合わせて柔軟に運用を進められます。

WONDERCARTが目指すのは、単なる受発注の自動化ではありません。

日々の業務に自然に溶け込み、「使うほど業務効率が上がる仕組み」を作ることです。

情報が整理され、業務が止まらず、取引先との信頼が深まる。

その状態こそ、商社が次のステージに進むための基盤です。

もし今、受発注の手間・ミス・確認コストに課題を感じているなら、業務の流れを変える第一歩として、ぜひWONDERCARTをご検討ください。

8.まとめ&導入へのネクストステップ

本記事では、商社が受発注システムを導入・定着させるために必要な考え方とプロセスを解説してきました。

最後に、重要なポイントをまとめます。

【この記事のポイント】

|

受発注システムの導入は、ツールの入れ替えではなく、商社の受発注業務の構造そのものを再設計するプロジェクトです。

情報の流れが整理され、担当者が迷わず動ける仕組みが整えば、取引先との信頼性・スピード・精度が向上します。

「自社の業務フローをどこから見直せばいいかわからない」

「既存システムが現場に合っていない」

「導入を検討しているが、比較や要件整理に悩んでいる」

といったお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

商社やメーカーなどBtoB企業の受発注課題を整理し、最適なシステム設計・導入の方向性を専門スタッフがご提案します。

機能や操作性を確かめられるデモ体験もご用意しています。

#受発注システム #商社

コメント