紙の注文書、FAXでの発注、電話でのやりとり——。

これまで当たり前だったBtoBの受発注業務が、今、大きな転換期を迎えています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の流れにより、「Web受発注システム」や「オンライン注文ツール」を導入する企業が急増中。

ところが、「入れただけ」では成果につながらないのが現実です。

社内に定着せず、取引先にも使われない。そんな課題に直面する企業も少なくありません。

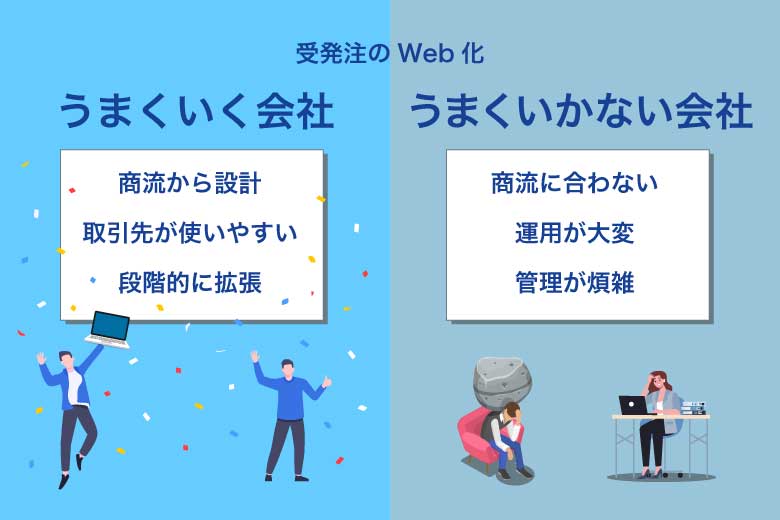

では、その差はどこから生まれるのでしょうか?

本記事では、「受発注のWeb化がうまくいく会社/うまくいかない会社」の違いに注目し、失敗のパターンと成功のポイントをわかりやすく整理します。

単にツールを導入するだけではなく、自社と取引先の業務に本当に合う形でWeb化を進めるためのヒントをお届けします。

目次

1.なぜ今「受発注のWeb化」が必要なのか?

受発注業務のWeb化は珍しい話ではなくなりました。

しかし、なぜ今「受発注のWeb化」が必要なのかを深く理解しないまま、ツール導入を急ぐ企業も多く見られます。

この章では、業務現場や社会環境、取引先の視点から、Web化が求められる背景を整理します。

1-1. FAX・電話中心の受発注に限界が来ている

BtoBの取引では、いまだにFAXの注文書や電話でやり取りしている企業が少なくありません。

「今までのやり方が変えにくい」という声もある一方で、FAXや電話での受発注業務には、確認作業の手間・入力ミス・伝達ミス・属人化など、多くの課題がつきまといます。

特に、担当者が不在の時間帯には注文対応が滞り、履歴の確認も一苦労。

注文や連絡のやりとりが煩雑になるほど、ヒューマンエラーや業務の非効率が目立つようになります。

デジタル化されていないことで、発注ミスや納期の遅延が発生し、最悪の場合は取引先からの信頼を損なうことにもつながりかねません。

こうした積み重ねが、受注側・発注側双方のストレスとなり、取引自体の継続に影響を及ぼすケースもあります。

1-2. DX化・人手不足・働き方改革という背景

また、この数年で、企業の受発注業務を取り巻く環境は大きく変わりました。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が国を挙げて進められる中、単にデジタルツールを導入するだけでなく、業務プロセス全体の見直しと効率化が求められています。

人手不足の深刻化や、働き方改革による労働時間の制約も、業務効率を高めるための動機としてよく挙げられます。

とくにBtoBの受発注業務では、「特定の担当者しか分からない」「属人的な対応に頼っている」といった旧来型の運用をチーム全体で支え合えるように変えていくことが喫緊の課題です。

BtoB向け受発注システムの導入は、こうした背景に対応するための手段の一つであり、今や業種・業界を問わずその必要性が増しています。

1-3. 取引先の「使いやすさ」も企業選定の基準になってきた

受発注業務のWeb化は、発注を受ける側(受注側)の効率化だけが目的ではありません。

取引先にとっての「発注しやすさ」も、選ばれる企業になるための重要な要素です。

たとえばスマホで簡単に注文できたり、発注履歴から再注文できたりする仕組みがあると、発注担当者にとっては格段に使いやすいと感じられます。

逆に、発注方法が複雑だったり、カタログが古かったりするだけで、「他の会社にしようかな…」という気持ちを抱かせてしまうことになりかねません。

特に若手の担当者や多忙な現場では、Webで簡単に済むかどうかが発注先選びの判断基準にもなってきました。

つまり、受発注のWeb化は単なる業務改善の一環ではなく、「選ばれるかどうか」の分かれ目にもなっているということです。

受発注のWeb化には明確な必要性がありますが、導入すれば必ず成功するとは限りません。

実際には、多くの企業が「使われない」「定着しない」といった課題を抱えています。

次章では、「導入したもののうまくいかない」会社に共通する3つの落とし穴を見ていきましょう。

2.「導入したもののうまくいかない」会社の3つの落とし穴

受発注のWeb化が進んでいるとはいえ、すべての企業がスムーズに成果を上げているわけではありません。

中には「導入したが現場で使われない」「取引先が戸惑って離れていく」といった事態に陥る企業も見られます。

受発注システムの導入は、単なるツール導入ではなく、運用と連動して初めて価値が生まれる仕組みです。

この章では、Web化がうまく定着しない会社に共通して見られる3つの落とし穴を紹介し、それぞれの背景と本質的な問題点に迫ります。

2-1. 自社の商流や取引形態に合わないシステムを選んでいる

Web受発注システムにもさまざまな種類がありますが、その多くは一般的な受発注フローをモデル化した汎用設計です。

そのため、業界特有の取引習慣や、得意先ごとに異なる掛率・セット販売など、個社ごとの事情に対応しきれないケースがよく見受けられます。

「とりあえず評判がいいから」「他社も使っているから」といった理由で導入すると、自社の商流に合わず、かえって現場の混乱や非効率の原因になることもあります。

Web化の第一歩は、「何ができるか」ではなく、「自社のやり方に合うか」という視点から始めることが重要です。

2-2. 導入しても社内運用や取引先サポートが行き届かない

システムを導入しただけでは、業務が自然に効率化されるわけではありません。

実際には、社内マニュアルが整備されていない、担当者間で運用ルールが統一されていない、取引先への周知も不足しているといった状態に陥っているケースも少なくありません。

特に取引先にとっては、突然「来月からWebでお願いします」と一方的に告げられるだけでは、混乱や抵抗が生じるのは当然です。

社内外ともに段階的な移行と取引先へのサポートが不可欠であり、実際に使う人がどのように使い始めるかまで視野に入れた準備が必要です。

2-3. 情報の整備が追いつかず、管理が煩雑

受発注システムをスムーズに活用するためには、商品マスタ・在庫・価格・画像・分類などの情報が整理されていることが前提となります。

しかし現実には、こうした情報が社内のあちこちに分散していたり、エクセルのまま放置されていたりして、システムへの登録・更新に膨大な手間がかかるケースが多くあります。

結果として、「更新に時間がかかる」「正確な情報を保てない」「結局FAXで済ませる」といった状態に逆戻りしてしまうことも。

運用の土台となるデータ基盤の整備が、Web化のボトルネックになっているのです。

こうした落とし穴は、どれもツールの性能以前に、選び方や準備、現場での運用体制に原因があることが分かります。

では、逆にうまくいっている会社は、どのような視点でWeb化を進めているのでしょうか?

次の章では、Web受発注の導入・定着に成功している企業に共通する5つの視点をご紹介します。

3.「うまくいく」会社が押さえている5つの視点

受発注システムの導入に成功している企業には、いくつかの共通点があります。

それは「高機能なシステムを選んだから」ではなく、システムを使いこなすための視点と体制を持っているということです。

この章では、現場に定着し、成果を出している企業に共通する5つの視点を取り上げます。

それぞれの取り組みは派手ではなくても、継続的に使われる仕組みには必ず理由があります。

3-1. システムではなく商流から設計している

うまくいく会社は、まず自社の商流や取引形態を軸に設計を考えます。

掛率、セット品、見積対応、代理店経由など、BtoB取引では一社ごとにルールが異なるのが一般的です。

このような背景を把握せずに汎用パッケージをそのまま当てはめてしまうと、「ルールが合わない」「例外が多すぎて逆に面倒」という状態に陥ってしまいます。

成功している企業は、「システムをどう使うか」よりも「自社の受発注がどう動いているか」を起点に考えているのです。

3-2. 「取引先が迷わず使える」UIを重視している

導入担当者の視点だけで画面設計を決めてしまうと、実際に使う発注者にとってわかりにくいUIになってしまうことがあります。

導入がうまくいく会社は、取引先の担当者が「迷わず」「何も教えられずとも」使えるよう、画面遷移や検索方法をシンプルに整えています。

たとえば、以下のような工夫が挙げられます。

- カタログ番号や商品コードでの直接検索

- 発注履歴からの再注文機能

- スマホでの表示最適化 など

取引先にとっての「わかりやすさ」は、そのまま発注頻度やミスの減少につながります。

社外の人にどこまで配慮できるかが、導入の成否を大きく左右する視点です。

3-3. 商品情報・価格・在庫を一元管理

Web受発注のメリットは、情報の一元管理によって業務のスピードと正確性を高められることです。

成功している企業では、商品マスタ・在庫数・価格などの情報を常に最新に保ち、誰が見ても同じ情報が参照できる体制が整っています。

これにより、

- 見積書と注文内容の齟齬

- 在庫切れの見逃し

- 誤った価格での注文

などのトラブルが防げます。

社内に情報が点在している状態から脱却し、「1つの情報源」を軸に運用できるかどうかが分岐点です。

3-4. 小さく始めて、段階的に運用を拡大している

導入がうまくいく会社は、はじめから「全取引先に導入」「全商品を掲載」といった大規模展開を狙うのではなく、限られた範囲からテスト運用を始め、実際の運用課題を踏まえながら徐々に拡張しています。

たとえば、

- 社内の一部部署から先行導入

- 商品カテゴリーを絞ってスタート

- 取引頻度が高い相手先から順に案内 など

こうしたアプローチにより、現場に無理なく浸透させ、成功体験を積みながら全社展開へつなげていくことができます。

3-5. 運用まで見据えた「社内・外注体制」を整えている

「導入=ゴール」ではなく、「運用して成果を出す」ための体制を整えることが大前提です。

うまくいっている企業では、以下のような運用フェーズも見据えた体制づくりがされています。

- 社内に担当者を明確化し、更新・管理ルールを文書化

- 商品マスタや画像の整備を外注と連携して進行

- 新しい取引先への案内フローを標準化

とくにBtoBの受発注では、属人化した運用が残るとすぐに形骸化してしまいます。

社内の巻き込みと同時に、制作会社やシステムベンダーとの連携体制を固めておくことが、定着のカギになります。

こうした視点を持って進めることで、Web受発注の導入は現場に根づく業務改善として機能しはじめます。

では実際に、自社に合ったシステムを選ぶ際には、どのような点を確認すればよいのでしょうか?

次章では、受発注システムを選定する際に押さえるべき比較ポイントを整理します。

4.Web受発注システムを選ぶときに確認すべきポイント

受発注のWeb化を成功させるためには、自社の業務や取引形態に合ったシステムを選ぶことが何よりも重要です。

とはいえ、受発注システムとひと口に言っても、開発スタイルや搭載機能、サポート体制などは提供元によって大きく異なります。

この章では、システム選定時に見落とされがちながら、現場の定着と成果を左右する重要な比較ポイントを4つに分けて解説します。

4-1. パッケージ型・カスタマイズ開発・フルスクラッチ開発の違い

システムの開発スタイルには、主に以下の3つのタイプがあります。

スタイル | 特徴 | 向いている企業 |

パッケージ型 | 既成のシステムを導入。低コスト・短納期だが柔軟性は低い | 汎用的な業務フローで十分な企業 |

カスタマイズ開発 | パッケージをベースに必要な機能を追加開発 | 独自要件があるが、予算を抑えたい企業 |

フルスクラッチ開発 | ゼロから完全オリジナルで開発 | 大規模取引・複雑な商流・多数の関係者が関わる企業 |

- パッケージ型:既製品として提供されており、短期間・低コストで導入できる。

→ ただし、業務に合わせた柔軟な対応がしづらいケースも。

- カスタマイズ開発:パッケージをベースに、一部を自社用に改修できる。

→ 汎用性と柔軟性のバランスが取れている。

- フルスクラッチ開発:要件定義からゼロベースで構築する完全オーダーメイド。

→ 高額かつ長期化するが、自社独自の業務に完全適応できる。

導入時には「どのスタイルが自社に合っているか」だけでなく、将来的な運用・拡張も視野に入れた選択がカギとなります。

4-2. 機能よりも「現場の業務に合うか」が重要

多機能であることは一見魅力的ですが、実際には「使いこなせない」「現場の手間が増えた」という事例も少なくありません。

重要なのは、機能の多さではなく「誰が、いつ、どのように使うのか」を想定し、その業務フローにフィットしているかどうかです。

たとえば、

- 営業が見積・受注を兼任する企業では、見積から注文までの流れがシームレスか

- 商品数が多い業態では、カテゴリや品番で検索しやすい構造か

- 定期注文が多い場合、再注文や履歴確認が簡単か

など、現場の業務フローに合うかどうかを丁寧に見極めましょう。

4-3. 受発注システムは取引先の要望に対応できるか

BtoBの受発注システムでは、自社だけでなく取引先の使いやすさにも配慮する必要があります。

特に最近では、以下のようなニーズへの対応が求められる場面が増えています。

- ログイン不要で発注できる簡易モード

→ 小規模な得意先や、ITに不慣れな取引先向け

- スマホ・タブレットでの利用最適化

→ 外出先や現場からの操作を想定

- FAXや電話と併用できるハイブリッド設計

→ デジタル化の過渡期に対応

こうした機能は、取引先の利便性を損なわずに導入を進めるための重要な要素です。

4-4. 導入支援・マスタ整備・教育コンテンツなどのサポート体制

システムを「買っただけ」で終わらせないためには、導入から定着までを伴走してくれる支援体制が不可欠です。

特にBtoB取引では、商品の種類も多く、価格設定や取引条件も複雑なため、以下のような支援があると安心です。

- 商品マスタの整備代行やテンプレート提供

- 画像撮影・カテゴリ分類などの制作支援

- 社内・取引先向けのマニュアルや動画コンテンツ

- 操作説明会、定着後の運用レビュー

こうした支援があるかどうかで、現場の負荷と定着スピードには大きな差が生まれます。

単なる「システムの性能」だけでなく、「導入と運用を支える人の有無」も比較ポイントとして見逃せません。

受発注システムを選ぶ際は、機能や価格だけでなく、自社の商流や運用スタイルに合っているかを見極めることが何より重要です。

そのためには、BtoB業務の現場を深く理解した上で設計されたシステムを、多面的に比較検討することが不可欠です。

次章では、業務用カタログ制作で培ったノウハウをベースに設計された「WONDERCART(ワンダーカート)」を例に、BtoB特有の取引慣習や運用フローにどう対応できるのかを、実際の特長とあわせてご紹介します。

5.自社の商流に合うWeb受発注システムとは?

ここまで、受発注のWeb化が求められる背景や、導入時の課題、うまくいく企業に共通する視点、システムを選ぶ際の比較ポイントを整理してきました。

この章では、それらを踏まえて「実際にどのようなシステムであれば、自社の業務や商流に適応しやすいのか」という観点から、ひとつの選択肢として受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」を紹介します。

WONDERCARTは、長年にわたりBtoB業務用カタログを制作してきた新日本印刷が、自社の顧客ニーズに対応するかたちで開発したWeb受発注システムです。

以下では、特にBtoBの現場で課題になりやすい3つのテーマに絞って、WONDERCARTの特長を整理していきます。

5-1. 現場の声から生まれたBtoB取引に根ざした設計

WONDERCARTは、もともと「紙カタログ+FAX注文」に課題を感じていた企業からの相談を受け、受発注業務をWebに置き換える目的で生まれたシステムです。

BtoBでは、商流や取引条件が取引先ごとに細かく異なるのが一般的です。

たとえば、

- 価格表示のルール(掛率設定・単価非表示など)が企業ごとに異なる

- 支店・代理店経由の注文や納品先の複数指定が必要

- 商品の仕様や注意書きを明記する必要がある

といった事情に対応するには、Web上でもそれらを自然に再現できる設計が求められます。

WONDERCARTは、こうした業務用カタログ制作で培ったノウハウをもとに開発されており、「紙ではできていたけれどWebでは難しい」と感じやすい部分もカバーできるよう工夫されています。

5-2. 掛率・セット・別注にも対応できる柔軟な仕様設計

受発注のWeb化を検討する際、多くの企業がネックに感じるのが、掛率やセット商品、別注品など、BtoB特有の商材管理です。

こうした複雑な条件に対応できるかどうかは、システムを選ぶ上で重要な視点になります。

WONDERCARTでは、以下のような対応が可能です。

- 掛率設定:取引先ごとに自動で掛率を適用し、価格表示を制御できる

- セット商品管理:あらかじめ構成を登録し、セット単位での表示・注文に対応

- 別注商品の履歴管理:マスタにない特注品でも、注文履歴やユーザー側の入力内容を管理画面から確認可能

- 注意書き・補足画像の表示:商品ごとの用途・注意点をビジュアルと組み合わせて表示できる

これにより、受発注のWeb化でありがちな「細かい例外対応ができない」「紙カタログではできたのに」というギャップを最小限に抑えることができます。

5-3. パッケージ型とカスタマイズ開発のハイブリッド

WONDERCARTは、パッケージ型の受発注システムをベースにしながら、企業ごとの業務に合わせて必要な部分だけをカスタマイズできる「ハイブリッド型」の開発スタイルを採用しています。

このアプローチには、次のような特長があります。

- 基本機能はパッケージで提供されるため、短期間で導入可能

- 業務や商流に応じて必要な画面・仕様だけ個別対応が可能

- 完全なフルスクラッチ開発と比べ、開発コスト・期間を大幅に抑えられる

- 標準仕様のアップデートと、個別要件の両立がしやすい

たとえば、「標準機能で運用していたが、追加で見積機能を入れたい」「注文画面に独自の入力項目を追加したい」といった段階的な要望にも柔軟に対応できます。

その結果、初期導入のハードルを下げつつ、将来的な業務拡張にも対応できる、ちょうどいいバランスを実現しています。

WONDERCARTのように、現場のやり方に合わせて柔軟に使えるWeb受発注システムは、単なる注文ツールではなく、業務の流れや取引先とのつながりを支える頼れる仕組みになります。

最終章では、「受発注のWeb化」がもたらす効果を改めて整理しつつ、導入を成功に導くための考え方やステップについてまとめます。

6.まとめ:Web受発注の成功は「ツール選び」だけでは決まらない

ここまで、受発注業務のWeb化に取り組む際の課題と成功のポイント、そして受発注システム選定の観点から「WONDERCART」の特長をご紹介してきました。

受発注のWeb化に成功している企業の多くは、共通して次のような姿勢を持っています。

- 単に「便利なツールを導入する」だけでなく、自社の業務や商流に合った運用フローを設計している

- 「取引先にも使いやすいか」という視点を忘れず、UIや段階的な導入に配慮している

- 「導入後にどう活用していくか」まで見据えて、社内外の体制を整えている

逆に言えば、どんなに高機能な受発注システムでも、現場に定着しなければ意味がありません。

そのためには、はじめから完璧を求めるのではなく、「小さく始めて、段階的に育てていく」柔軟な姿勢がカギとなります。

たとえば:

- 特定の取引先や部署だけでテスト導入してみる

- 紙カタログと併用しながら段階的に移行する

- 使いやすいUIで現場の抵抗感を軽減する

といったアプローチも効果的です。

Web受発注は、単なるデジタル化ではなく、業務のやり方そのものを見直す機会にもなります。

そのため、「受発注システム導入=ゴール」ではなく、導入後の定着と運用こそが本番です。

自社の業務に本当に合ったシステムを選び、無理なく定着させていくことで、

- 業務の効率化

- ヒューマンエラーの削減

- 取引先との関係強化

といったさまざまな成果が得られるはずです。

「現場で使われる仕組みとは何か?」を起点に、ぜひ自社にとって最適なWeb受発注のあり方を見つけてください。

\ BtoB ECにおすすめの受発注システム「WONDERCART」について詳しくはこちら/

#受発注システム #web

コメント