「保育園の人手不足が深刻なので、対策方法をできるだけ多く知りたい」

「自分の園でとくに効果が出るような、人手不足対策を講じたい」

保育園の現場では慢性的な人手不足が深刻な問題となっており、「人が足りない」「どうにか人材を確保したい」という声が日常的に聞かれる状況となっています。

中には、「できることは全部やっているのに、それでも人が集まらない」という悩みを抱えている方も少なくないはずです。

人手不足に悩んでいるのはどの園も同じなので、人手不足を解消するためには、(1)政府・国が主導する制度、(2)自治体の独自の支援、(3)園ごとの取り組みのすべてを最大限活用する必要があります。

この記事では、「保育士の人手不足を解消するために、何ができるのか?」という問いに対して、国・自治体・園それぞれの立場で活用できる具体的な制度と現場の工夫を、順を追って丁寧に解説していきます。

この記事では、「保育士の人手不足を解消するために、何ができるのか?」という問いに対して、国・自治体・園それぞれの立場で活用できる具体的な制度と現場の工夫を、順を追って丁寧に解説していきます。

読み終わるころには、自園で取り組める対策の全体像がつかめ、「まず何をすればいいか」が具体的に見えてくるはずです。

人手不足の現場に本当に役立つ実践的な内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1. 保育の人手不足解消には国・自治体・園ごとの対策の組み合わせが必要

保育の人手不足解消の具体的な方法を説明する前に、簡単に人手不足の現状を解説していきます。

保育士の人手不足は深刻であり、少子化・労働環境・賃金水準・働き方のミスマッチといった構造的な課題となっています。

現場では採用難に加えて離職も相次ぎ、「求人を出しても人が集まらない」「退職者の穴を埋められない」といった声が年々強まっています。

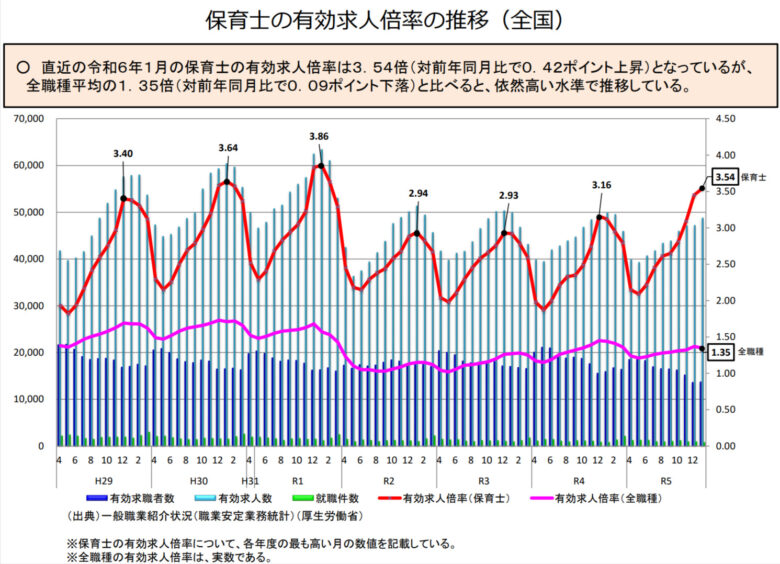

令和6年1月の保育士の有効求人倍率は3.54倍(保育士1人に対して3園以上の保育園が求人を出している状況)で、全職種平均の有効求人倍率である1.35倍と比べてきわめて高い水準となっています。

地域によっては、保育園同士で人材を奪い合うような状況も起きており、ただ求人広告を出すだけでは人が集まらない時代になりつつあります。

こうした背景をふまえると、人手不足を本気で解消するには、ひとつの方法だけに頼るのではなく、「国の制度」「自治体の支援」「園ごとの工夫」を組み合わせて対策していくことが欠かせません。

・国が制度化している補助金や支援策(処遇改善・住居支援・ICT導入支援など)

・自治体が独自に上乗せして実施している給付金や手当制度

・保育園自身が行う、採用・定着・職場環境改善などの工夫や取り組み

園側としては、全ての人手不足対策を把握したうえで、「使える制度はすべて活用する」姿勢が重要です。

次章から早速、「国→自治体→園」の順で解説していきますので、どの制度を活用できそうかイメージしながら読み進めてみてください。

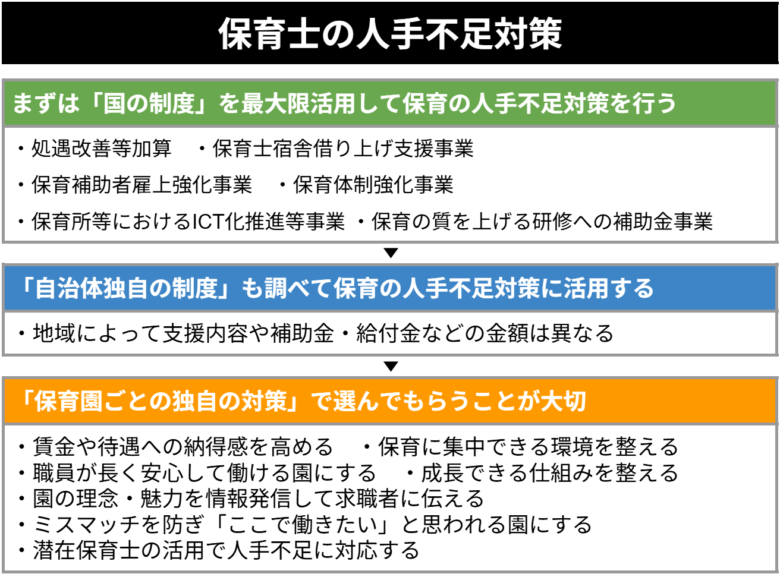

2. まずは「国の制度」を最大限活用して保育の人手不足対策を行う

保育士の人手不足は、深刻な社会問題となっており、国を挙げてさまざまな対策が講じられて予算も確保されています。

だからこそ、まず取り組むべきは「国が保育士の人手不足解消に向けて用意している対策を最大限活用すること」です。

処遇改善や住居支援、業務効率化のためのICT導入など、保育士の採用・定着・負担軽減に向けたさまざまな対策が、国の主導で実施されています。

これらの制度を活用することで、園が直接すべての費用を負担しなくても、国の予算(補助金や加算)を活用して必要な対策を実施できるという点が大きなメリットです。

この章では、国が実施している保育人材確保に関する取り組みの中でも、人手不足に悩む保育園が活用できる支援策を6つについてご紹介します。

【保育園の人手不足対策に関する主な施策(令和7年度)】

施策名 | 支援内容 |

処遇改善等加算 | 保育園が活用できる支援 |

保育士宿舎借り上げ支援事業(保育対策総合支援事業費補助金) | 保育園が活用できる支援 |

保育補助者雇上強化事業(保育対策総合支援事業費補助金) | 保育園が活用できる支援 |

保育体制強化事業(保育対策総合支援事業費補助金) | 保育園が活用できる支援 |

保育所等におけるICT化推進等事業(保育対策総合支援事業費補助金) | 保育園が活用できる支援 |

保育の質を上げる研修への補助金事業 | 保育園が活用できる支援 |

参考:子ども家庭庁|令和7年度 保育関係予算概算要求の概要(PDF)

参考:子ども家庭庁|処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について(PDF)

※今回は解説しませんが、保育園の人手不足対策に活用できる支援のほか、保育士資格の試験実施回数を増やしたり、保育士が就職・復帰を支援したりする制度も別途用意されています。 |

早速以下から、保育園が人手不足対策を行う場合に使えるそれぞれの制度の内容について、ひとつずつ解説していきます。

2-1. 処遇改善等加算|保育士の処遇を改善するための仕組み

「処遇改善等加算」とは、保育士などの処遇(給与など)を引き上げるために、国や自治体から出される補助金です。

2013年度(平成25年度)以降、政府は「累計で23%の給与改善」と「月額最大4万円の給与改善」を進めてきました。

公定価格の加算により実施される処遇改善等加算については、現状、3種類の加算(加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲ)を設けています。

【処遇改善等加算(加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲ)の内容】

加算の種類 | 主な対象と内容 |

加算Ⅰ | 平均経験年数・キャリアパスの構築などに応じた加算率(最大19%)を設定し処遇改善を実施(平成27年~) |

加算Ⅱ | 中堅職員や専門リーダーを対象に、技能・経験に応じて月額4万円または月額5千円の処遇改善を実施(平成29年~) |

加算Ⅲ | 全ての職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提に、月額9千円の処遇改善を実施(令和4年~) |

※加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲはそれぞれ別のタイミングで開始されているため、受け取る対象や受け取り方の仕組みなどがバラバラで分かりにくいと指摘があり、今後一本化されていく流れがあります。 |

加算ごとに対象者や受け取り方法が異なりますが、こうした処遇改善等加算を活用して、雇用している職員の給料を上げていく体制を整えましょう。

2-2. 保育士宿舎借り上げ支援事業|保育士の家賃負担を軽減する仕組み

保育士宿舎借り上げ支援事業(保育対策総合支援事業費補助金)とは、保育士が住む物件を事業者(保育所など)が借り上げた場合に、その家賃などを一部(月額上限8.2万円)補助してくれる制度です。

【保育士宿舎借り上げ支援事業の概要】

実施主体 | 新子育て安心プランに参加する市区町村 |

対象者 | 採用された日から起算して5年以内の常勤の保育士 |

補助基準額 | 月額82,000円を上限として、市区町村別に1人当たりの月額(上限)の金額を設定 |

補助割合 | 国:1/2、市区町村:1/4、事業者:1/4 |

参考:こども家庭庁|令和7年度 保育関係予算概算要求の概要(PDF)

事業者(保育所)側も4分の1の負担がありますが、家賃補助がある保育園というアピールができるため、人手不足対策に活用することができます。

実施主体は市区町村なので、自治体によって補助金の上限や条件が異なることがあります。

まずは自治体に相談してみましょう。

2-3. 保育補助者雇上強化事業|保育士資格のない保育補助者を雇用する仕組み

保育補助者雇上強化事業(保育対策総合支援事業費補助金)とは、保育士資格を持たない「保育補助者」を保育園の職員として雇用した場合に、その雇い上げに必要な費用を支援する制度です。

【保育補助者雇上強化事業の概要】

実施主体 | 市区町村 |

補助基準額 | 定員121人未満の施設:年額244.1万円 又は 年額325.5万円 |

保育補助者の要件 | 現に保育士として就業していない保育士、保育所等での実習等を修了した者等 |

補助割合 | 国:3/4、都道府県:1/8、市区町村(指定都市・中核市除く):1/8 |

参考:こども家庭庁|令和7年度 保育関係予算概算要求の概要(PDF)

この制度を活用して保育補助者のスタッフを増やすことで、保育日誌の記入や翌日準備、行事の準備や当日対応、その他保育士の補助業務を任せることができるようになります。

結果として、保育士の業務負担が軽減され、保育士の離職防止を防いで人手不足を食い止める効果が期待できます。

2-4. 保育体制強化事業|支援スタッフ配置で保育士の負担を減らす仕組み

保育体制強化事業(保育対策総合支援事業費補助金)は、保育にかかわる周辺業務を行うスタッフ「保育支援者」を配置する場合に補助金を受け取ることができる制度です。

保育支援者の例 |

【保育体制強化事業の概要】

実施主体 | 市区町村が認めた者 |

対象者 | 保育所、幼保連携型認定こども園 |

補助基準額 | ①保育支援者の配置 1か所当たり月額100千円 |

補助割合 | 国:1/2、都道府県:1/4、市区町村:1/4 |

補助要件 | 保育士の業務負担が軽減される内容や、職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組等を記載した実施計画書を提出すること |

参考:こども家庭庁|令和7年度 保育関係予算概算要求の概要(PDF)

補助金を活用して保育士の仕事をサポートするスタッフを増やせば、保育士が保育に専念できる時間を確保でき、保育士の残業を削減したり働きやすさが向上したりする効果が期待できます。

人手不足に悩む保育園にとっては、離職防止や定着率向上につながりやすい対策のひとつといえるでしょう。

2-5. 保育所等におけるICT化推進等事業|システムで業務効率化を進める仕組み

保育所等におけるICT化推進等事業(保育対策総合支援事業費補助金)は、ICT(情報通信技術)などを活用した業務システムを導入した場合に、費用の一部を補助する制度です。

【保育所等におけるICT化推進等事業の概要】

実施主体 | 都道府県、市区町村 |

補助基準額 | (1) |

補助割合 | 個別に定められているので、自治体にお問い合わせください。 |

保育所等におけるICT化推進等事業の公募は、年度ごとに自治体(都道府県や市区町村)を通じて行われますので、保育園が属している自治体の情報を確認しましょう。

業務システムを導入してデジタル化することで、保育士が担っている日々の事務作業などを効率化できれば、業務の負担を減らすことができます。その結果、人手不足解消や定着率の向上につなげることが期待できます。

参考:こども家庭庁|令和7年度 保育関係予算概算要求の概要(PDF)

2-6. 保育の質を上げる研修への補助金事業|スキルアップを叶える仕組み

国の政策の中には、保育の質を上げる研修を行う場合の費用の一部補助を行う制度もあります。

【保育の質を上げる研修への補助金事業の概要】

保育士等キャリアアップ研修事業(子ども・子育て支援体制整備総合推進事業) | 保育所等におけるリーダー的職員の職務内容に応じた専門性の向上を図るため、国で示した保育士等キャリアアップ研修について、都道府県が行う研修又は都道府県が指定した研修を実施するために必要な費用の一部を補助する制度 【補助基準額】受講者1人当たり18千円(ただし、オンラインによる研修については受講者1人当たり10千円) |

保育の質の向上のための研修事業(子ども・子育て支援体制整備総合推進事業) | 保育所の職員等を対象に、質の高い保育を安定的に提供するべく、保育の専門性向上を図るための研修の実施に要する費用の一部を補助する制度 【補助基準額】 |

参考:こども家庭庁|令和7年度 保育関係予算概算要求の概要(PDF)

保育士の人手不足を解消するためには、新たなスタッフを雇用するだけでなく、スキルアップできる環境を整備することも大切です。

質の高い保育を提供するためにも、こうした研修費用を補助してもらえる制度も活用していきましょう。

実施主体はどちらも都道府県や市区町村なので、自治体の福祉局や保育支援課などに問い合わせてみてください。

3. 自治体独自の制度も調べて保育の人手不足対策に活用する

2章では国が制度として整備している支援策を紹介しましたが、3章では「自治体独自の支援制度」も積極的に調べてできるだけ活用すべき、ということを解説していきます。

自治体によっては、保育士の確保や定着支援に対して、国の政策にプラスして独自に上乗せ支援を行っているケースがあります。

【自治体独自の制度の一例】

神奈川県横浜市 | 民間保育所等設備等リフォーム事業(中規模改修事業) |

滋賀県大津市 | 潜在保育士等就職支援給付金 |

東京都大田区 | 大田区保育士応援手当および一時金 |

こうした自治体独自の制度は、地域ごとの保育状況に合わせて設計されており、国の制度と併用することで、より効果的な採用・定着対策が可能になります。

ただし、保育園が所在する自治体によって行われている支援内容や補助金・給付金などの金額は異なりますので、まずは一度調べてみることをおすすめします。

保育園が所在する市区町村および都道府県の保育課など(名称は自治体によります)に問い合わせて、使える制度を確認してみましょう。

4.「保育園ごとの独自の対策」で選んでもらうことが大切

ここまで、国や自治体が提供している保育士人材確保の制度や補助金について紹介してきました。

こうした制度は大きな支援となりますが、それだけで人手不足の問題が解消するわけではありません。

保育園が本当に必要としている人材に出会い、働き続けてもらうためには、園ごとに独自の工夫や対策を積み重ねていくことが欠かせません。

とくに今は、全国的に人材の取り合いが起きている状況です。

「他の園ではなく、この園で働きたい」と思ってもらえるような魅力づくりや、「この園なら長く続けられる」と感じてもらえるような職場環境づくりが重要です。

この章では、そうした園独自の対策として取り組める方法を7つに整理して紹介します。

「保育園ごとの独自の対策」で選んでもらうことが大切 |

前半では今いる職員が辞めずに働き続けられるような方向性の取り組みを解説し、後半では「ここで働きたい」と思ってもらうための採用・復職支援の工夫について、それぞれ事例を交えて紹介していきます。

4-1. 賃金や待遇への納得感を高める

今いる職員が辞めないようにするための対策として重要なのが、「賃金や待遇への納得感を高めること」です。

保育士が職場を離れる理由のひとつに、「もっと給料の良い園に転職したい」「やりがいはあるけれど、今の給与では生活が厳しい」といった処遇への不満があります。

とくに、近隣の園と比べて賃金水準が劣っていたり、給与の決まり方が不透明で納得できなかったりする場合には、他園に転職してしまう可能性が高くなります。

こうした離職を防ぐためには、給与そのものを大幅に上げることが難しい場合でも、限られた予算の中でできる工夫を行い、処遇に対する「納得感」や「安心感」を育てることが大切です。

賃金や待遇への納得感を高める方法例 |

こうした工夫により、「評価されている」「理解されている」という実感が職員に生まれ、離職の防止につながります。

賃金や待遇への納得感を高めた事例 また、園内でキャリアのモデルケースを提示し、職員が自身の興味や強みをもとに成長の方向性を描けるよう支援もしています。 こうした仕組みにより、「努力が処遇につながる」「評価が見える」という納得感が生まれ、定着率の向上にも寄与していると考えられます。 |

4-2. 保育に集中できる環境を整える

今いる職員が辞めないようにするための対策として重要なのが、保育士の過剰な業務を軽減して、保育に集中できる環境を整えることです。

保育士の離職理由の中でもよく聞かれるのが、「本来の保育よりも、記録・書類・掃除など周辺業務に追われて疲弊した」「子どもと向き合う時間が少なくて、理想とのギャップが大きい」というものです。

子どもと関わりたくて保育士になる方が多い中、保育とは直接関係がない仕事が増えてしまうと、やりがいや達成感を感じられなくなり、モチベーションの低下や早期離職につながります。

保育に集中できる環境を整える方法例 |

このような方法を通して、「やらなくてもよい業務を見直す」「保育士でなくてもできる業務は分担する」といった整理と協力体制の整備が必要です。

なお、ここで活用できる制度として、先ほど紹介した

・2-3. 保育補助者雇上強化事業|保育士資格のない保育補助者を雇用する仕組み

・2-5. 保育所等におけるICT化推進等事業|システムで業務効率化を進める仕組み

があります。

保育士資格のないスタッフを雇用して事務・準備作業などを手伝ってもらったり、ICTを活用したシステムを導入したりすることで、保育士の負担を軽減できます。

保育に集中できる環境を整えた事例 保育補助員が、食事後の片づけや午睡の布団敷き、清掃や寝かしつけ補助などを担うことで、保育士は保育に専念しやすくなりました。 ICT化による業務効率化や、外部講師を招いた研修も行われ、職員からは「保育に集中できるようになった」「気持ちに余裕が生まれた」といった声が上がったそうです。 |

保育士が本来の業務に集中できる環境を整えることは、従業員満足度を高めて離職を防止する効果が期待できるため、人手不足解消の対策としても非常に重要となります。

4-3. 職員が長く安心して働ける園にする

保育の人手不足対策の中では、働いてくれている保育士の環境を整えて、「ずっとこの園で働き続けたい」と思われる園にすることが非常に大切です。

なぜならば、保育士の離職理由として、「就業時間が不規則で体力的にきつい」「子育てや介護との両立が難しい」「妊娠・出産後に戻りづらい」といった声は少なくありません。

スタッフが足りない状態では、産休や育休を「とってはいけない空気」があり、結果的に離職につながってしまうこともあります。

さらに、「職場の人間関係にストレスを感じる」「園の方針に共感できない」といった、日々の働き方や環境、価値観の不一致も離職につながってしまいます。

職員が長く安心して働ける園をつくるには、勤務時間やシフトの柔軟性を高めることに加え、人間関係の良さや保育観の共有といった「職場の空気そのもの」を整えることが大切です。

無理なく長く働き続けられる園にする方法例 |

このような工夫によって、職員は「この園なら続けられる」「自分の保育が尊重されている」と感じられ、離職のリスクを大きく下げることができます。

なお、ここで活用できる制度として、先ほど紹介した以下のような制度があります。

2-3. 保育補助者雇上強化事業|保育士資格のない保育補助者を雇用する仕組み

2-4. 保育体制強化事業|支援スタッフ配置で保育士の負担を減らす仕組み

無理なく長く働き続けられる園にした事例 家庭の事情などでいったん退職した保育士が、後にパート職員として戻ってくるケースもあるとのことです。 園内の人間関係のあたたかさが、「またここで働きたい」と思える職場づくりにつながり、働き方の柔軟性や職員の定着にも良い循環を生んでいる事例です。 |

4-4. 研修・キャリアアップで成長できる仕組みを整える

保育現場の人手不足対策を考えるうえで、正規・非正規を問わず、すべての職員が成長の手応えを感じられる仕組みを整えることも重要です。

保育士が職場を離れる理由のひとつには、「評価されていない気がする」「これ以上成長できる見通しが持てない」「この先のキャリアが描けない」といった、キャリア面での不安や停滞感があります。

こうした課題に向き合わなければ、人材の定着が進まず、人手不足が慢性化するリスクも高まります。

とくに非正規職員の場合、「スキルアップの機会が限られている」「責任ある業務を任せてもらえない」と感じやすく、やりがいや意欲の低下につながることがあります。

成長できる仕組みを整える方法例 |

これらの取り組みにより、職員は「この園ならば自己成長できそう」「必要とされている実感がある」と感じやすくなり、定着意欲の向上と保育の質の向上の両方に好影響をもたらします。

研修については、先ほど解説した「2-6. 保育の質を上げる研修への補助金事業|スキルアップを叶える仕組み」についても積極的に活用しましょう。

成長できる仕組みを整えた事例 実際に働く保育士からは、「養成校で習った保育から保育の考え方も変わっており、時代にあったこども主体の保育を学ぶことができている」という声もあります(入社5年目の男性保育士)。 |

自分自身の成長を実感できる保育園であることは、保育士の働くモチベーションを向上させます。

人手不足を回避する対策としても重要な施策といえるでしょう。

4-5. 園の理念・魅力を情報発信して求職者に伝える

4-4.までは、既存の保育士や保育スタッフに長く働いてもらう方向性(辞めさせない方向性)でしたが、ここからは新たに雇用する場合の対策について解説していきます。

保育園の人手不足を解消する対策としては、離職を防ぐだけでなく、新たに「この園で働いてもらいたい」と思ってもらうための対策も重要です。

保育スタッフが辞めてしまったときには、新たに人材を雇用しなければならないからです。

離職するスタッフが出るたびに採用サイトで募集をかけていくのは、採用コストが掛かって仕方ありません。

そこでおすすめなのは、普段から保育園の理念や魅力を外に向けて発信していき、「ここで働きたい」「この保育園ならばやりがいがありそう」と気にかけてもらえる園になることです。

園の魅力を伝える情報発信の方法例 |

「どんな保育方針なのか」「どんな職員がいるのか」「どんな雰囲気なのか」が事前に伝わらなければ、応募にはつながりにくくなります。

また、情報が少ないまま採用が決まった場合、働き始めてから「イメージと違った」と感じて早期離職に至る可能性も高まります。

園の魅力を伝える情報発信している事例 このホームページを見れば、保護者はもちろん、求職者も見学前から保育の考え方や園の雰囲気がイメージできるようになっています。 そのため、園の保育内容や就業環境に魅力を感じて見学する保育士が年に10数名いて、近年は採用費がかかっていないそうです。 |

4-6. ミスマッチを防ぎ「ここで働きたい」と思われる園にする

人手不足対策として重要なのが、採用した保育士が「思っていた園と違った」と感じてすぐに辞めてしまうことを防ぐことです。

保育士の早期離職の理由には、「園の雰囲気が合わなかった」「業務量や働き方が想像と違った」「理念や保育観に違和感があった」など、就職前のイメージとのズレ(=ミスマッチ)が大きく関係しています。

そのため、採用活動では「選んでもらう」ことと同時に、「園との相性を確かめてもらう」ことが大切です。

入職前の関わり方を丁寧に設計することで、ミスマッチの少ない採用につながります。

ミスマッチを防ぐための工夫の例 |

採用の時点から職員を大切に丁寧に接することが、職員のモチベーションや心理的安全性の向上につながり、結果的に人手不足に悩まない園になるはずです。

4-7. 潜在保育士の活用で人手不足に対応する

人手不足対策で新たな人材を雇うときに有効なのが、保育士資格を持ちながら現在は保育現場で働いていない「潜在保育士」の力を活かすことです。

保育士の資格を持つ人のうち、実際に保育現場で働いている人は半数以下とも言われており、育児や介護、ブランクの長さなどを理由に保育から離れている人材も全国に数多くいます。

このような人たちに「もう一度働いてみたい」と思ってもらえるようなきっかけやサポートを用意することが、保育園の人手不足解消に向けた現実的な一手となります。

潜在保育士の活用につながる工夫の例 |

こうした工夫を通じて、「いきなりフルタイムや担任ではなくてもいい」「現場の雰囲気に慣れながら少しずつ働ける」と感じてもらえることで、潜在保育士が安心して再び現場に戻るきっかけになります。

なお、ここで活用できる制度として、先ほど紹介した以下のような制度があります。

2-3. 保育補助者雇上強化事業|保育士資格のない保育補助者を雇用する仕組み

3.「自治体独自の制度」も調べて保育の人手不足対策に活用するのなかの、潜在保育士向けの就職準備金や復職支援研修など

潜在保育士の活用で人手不足に対応する事例 スポットワークでは、主に、掃除や配膳、介助、着替えの補助、消毒などの保育補助を任せており、正規雇用の保育士を支える人材を確保しています。 また、スポットワークを経て園の魅力に惹かれ、正職員として採用に至った事例もあります。 参考:スポットワーク研究所|子どもファースト実現のためスポットワークを上手に活用 〜保育業界の人材不足課題に対する宗像市での取り組み〜 |

潜在保育士にも自園の魅力を知ってもらい、「ここなら働きたい」と思ってもらうことが重要です。

5. 保育園の人手不足対策は「すべてやる」姿勢が大切

ここまで紹介してきたとおり、保育園の人手不足対策には、処遇の改善、業務の整理、働き方の柔軟化、職員間の信頼関係づくり、キャリア支援、採用力の向上といった、さまざまな視点からの取り組みが必要です。

人手不足の原因は1つではなく、園ごとの状況や職員一人ひとりの背景も異なります。

だからこそ、「これだけやれば大丈夫」という単一の正解はなく、「できることはすべてやる」という姿勢がとても重要になります。

政府の支援制度をできる限り活用して、園の実情に合わせた工夫を積み重ねていくこと。

そして、職員の声に耳を傾け、小さな変化を継続していくこと。その積み重ねこそが、「ここで働きたい」と思ってもらえる園づくりにつながります。

「できることは全部やってても人が足りない」という園もあるかもしれません。

そうした現場の声に応える新しい選択肢として、実証実験レベルですが、アバター保育士の試みも生まれています。

出典:AVITA導入事例|子どもたちに大盛況!アバター保育園。『AVACOM』を活用したリモートでのレクリエーション実施で、保育士の負担を軽減

東日本旅客鉄道株式会社が、JR高輪ゲートウェイ駅内および駅前エリア連携で行ったイベント「高輪地区まつり with TAKANAWA GATEWAY CITY」のなかで、株式会社ポピンズエデュケアが保育プログラムを提供した「アバター保育園」が開催されました。

このイベントでは、アバターを活用したリモートでの絵本の読み聞かせや、楽器の演奏、歌の合唱などのレクリエーションの実施が行われ、参加した子どもたちのアンケートでは「楽しかった」「とても楽しかった」が90%以上という結果になりました。

このイベントでは、安全面を考慮して保育士を3-4名配置するような場面においても、2名の配置で問題なくプログラムが遂行できたという効果が得られました(保育士配置基準2名の場合)。

今後の展望として、保育士のOBOGなど、時短であれば働ける「潜在保育士」を積極的に登用できるのではないかと期待されています。

遠隔地の元保育士や、自宅から出ることが難しい保育士などを活用すれば、雇用の掘り起こしもできるかもしれません。

「アバター接客」「アバター保育」に興味がある方は、 |

「WONDERGIRL powered by AVITA」は、生成AIによる自動応対と有人オペレーターによる対応を切り替え可能な次世代型AIアバター接客サービスです。 AIだけでなく、必要に応じて人が対応できるため、接客の質を損なわずに省人化を実現できるのが最大の特徴です。 開発はAIアバター実績が豊富なAVITA社による「AVACOM」サービスをベースとしており、安心の実績ある技術が活用されています。

多くのAI接客ツールは「AI前提」で設計されていますが、このツールはもともと有人対応からスタートし、後からAIを組み込んだ設計になっているため、他にはない柔軟性と接客品質の高さが強みです。 「複雑な問い合わせには人が対応」「基本的な案内はAIで効率化」といった場面に応じた切り替えができるため、対応可能なシーンが広く、顧客満足度を損なわずに省人化を実現できます。 【展示会での体験でも高評価】 実際に声をかけて応対を体験できる形式で、「アバターでもここまで対応できるのか」という驚きの声も聞かれました。 導入実績豊富なAVITA株式会社が提供するアバター接客基盤「AVACOM」のパートナープログラムに参画し、その技術を活かしたサービスとして提供されているのがこのWONDERGIRLです。 顧客満足を維持しながら省人化を図りたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。 |

6.まとめ

本記事では「保育園の人手不足対策」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆まずは「国の制度」を最大限活用して保育の人手不足対策を行う

・処遇改善等加算|保育士の処遇を改善するための仕組み

・保育士宿舎借り上げ支援事業|保育士の家賃負担を軽減する仕組み

・保育補助者雇上強化事業|保育士資格のない保育補助者を雇用する仕組み

・保育体制強化事業|支援スタッフ配置で保育士の負担を減らす仕組み

・保育所等におけるICT化推進等事業|システムで業務効率化を進める仕組み

・保育の質を上げる研修への補助金事業|スキルアップを叶える仕組み

◆「自治体独自の制度」も調べて保育の人手不足対策に活用する

◆「保育園ごとの独自の対策」で他園ではなく選んでもらうことが大切

・賃金や待遇への納得感を高める

・保育に集中できる環境を整える

・職員が長く安心して働ける園にする

・研修・キャリアアップで成長できる仕組みを整える

・園の理念・魅力を情報発信して求職者に伝える

・ミスマッチを防ぎ「ここで働きたい」と思われる園にする

・潜在保育士の活用で人手不足に対応する

保育園の人手不足対策は「すべてやる」姿勢が大切です。

国の制度・自治体独自の制度・自園での取り組みを組み合わせて、人手不足を解消していきましょう。

#保育 #人手不足 #対策

コメント