「自治体窓口DXって、どういうものなの?」

「デジタル庁の政策らしいけど、調べても結局何なのかよくわからない」

という方は多いかもしれません。

自治体窓口DXとは、役所などの窓口で住民が「書かない・待たない・回らない」で手続きを完結させるために、自治体窓口業務を抜本的に見直す政府主導の取り組みです。

DX(デジタルトランスフォーメーション)というと「単なるデジタル化」や「システム導入」と思われがちですが、実はその手前の「アナログな業務改革(=窓口BPR)」も重要です。

アナログとデジタルを組み合わせることで、真に「住民にも職員にもやさしい窓口」を実現することができます。

本記事では、「自治体窓口DX」の言葉の意味だけでなく、推進することで具体的にどんな課題が解決できるのか、実際の先行事例、活用できる支援制度、取り組みを進めるうえでのステップまでを整理して紹介していきます。

これから自治体窓口DXに取り組む担当者の方にとって、全体像をつかみながら「まず何から始めればいいか」が見えてくる内容になっています。ぜひ最後までご覧ください。

なお、自治体窓口サービス向上事例について知りたい方は、「自治体の窓口サービス向上に役立つ14事例|費用・効果も丁寧に解説」の記事 もぜひご覧ください。

目次

1. 自治体窓口DXとは?

まずは「自治体窓口DX」とはどのような施策なのかを整理して、言葉の意味を説明していきます。

併せて、関連するクラウドサービス「自治体窓口DXSaaS」、そして「窓口BPR(アナログな業務改革)」の重要性についても紹介します。

言葉の意味をしっかり理解したうえで、取り組みを進めていくことが大切です。

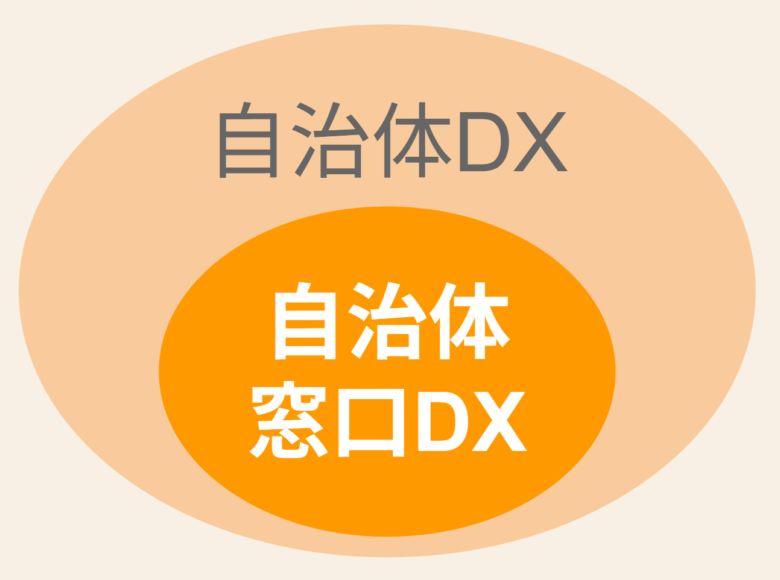

1-1. 自治体窓口DXとは:デジタル庁が推進する自治体DXのひとつ

「自治体窓口DX」は、デジタル庁が地方自治体と連携して進めている「自治体DX」(デジタル技術を活用してサービス改善や効率化を図る取り組み)の施策のひとつです。

つまり、自治体窓口DXは、自治体DXの中でも「自治体の窓口」に焦点を当てた取り組みといえるでしょう。

「書かないワンストップ窓口」とも呼ばれており、デジタルの力を最大限活用することで「書かない・待たない・回らない」窓口の実現を目指しています。

「書かないワンストップ窓口」とも呼ばれており、デジタルの力を最大限活用することで「書かない・待たない・回らない」窓口の実現を目指しています。

自治体窓口DXは、SaaSなどのデジタルツールを活用して進めていくことがベースとなりますが、システム導入だけでなく、業務そのものを見直す「業務改革(BPR)」や人材育成も重要な柱とされています。

単に「窓口DX」と呼ばれることもある 例えば、デジタル庁noteでも「窓口DX」「窓口BPR」という言葉が、同じ意味として、一般的な文脈で用いられています。 |

1-2.「書かない・待たない・回らない窓口」を目指す取り組み

自治体窓口DXの目的は、住民にとって「書かない」「待たない」「回らない」窓口をつくり、職員にとっても業務負担が軽減される、すべての人にやさしい窓口の実現をめざすことです。

「書かない」「待たない」「回らない」とは |

1-3. 自治体窓口DXと同じ文脈で出てくる用語

自治体窓口DXを正しく理解し、効果的に進めていくには、いくつかの専門用語の意味を押さえておくことが重要です。

ここでは、本記事の中でたびたび登場する用語を合わせて紹介します。

◆窓口BPR(アナログな業務改善)

BPRとは「Business Process Re-engineering(業務プロセス改革)」の略称で、「窓口BPR」は住民対応を含む窓口業務全体の流れを見直し、無駄や非効率な作業を削減するための取り組みを指します。

「窓口BPR」と使われる場合には、デジタル化の前の「アナログな業務改善」として使われることが多く、主に以下のような改善が行われます。

・手続きの流れや案内表示の見直し

・窓口レイアウトや住民の動線の整理

・申請書の様式統一・簡素化

・関連部署間の連携整備など

システムを導入する前に必ず行うべき取り組みであり、自治体窓口DXの土台となります。

アナログな業務改善を行った後に、デジタルツール(支援システムやタブレット端末、マイナンバーカードの活用、RPAツールなど)を使ったデジタル化を進めるのがおすすめです。

◆自治体窓口DXSaaS(クラウド型業務支援サービス)

「自治体窓口DXSaaS(サース)」は、デジタル庁が設計した共通仕様に基づき、ガバメントクラウド上に提供されているクラウド型の窓口支援システムです。

自治体が独自開発しなくても、標準化された以下のような機能をすぐに使える状態で提供されます。

・手続きガイド機能(ライフイベントに合わせた案内)

・申請書作成支援機能(基幹システムと連携)

・マイナンバーカードからの情報自動反映

・他サービスとの連携(マイナポータル等)

導入は義務ではありませんが、自治体窓口DXに必要な機能がまとまっており、多くの自治体で導入が進んでいます。

2. 自治体窓口DXで解決できる不満・課題

自治体窓口DXを推進することで、自治体の窓口が抱えているさまざまな不満や課題を解決することができます。

この章では、そうした課題を「住民側」と「職員側」に分けて整理し、それぞれが日常的に感じている不便や負担が、どのように解消されるのかを具体的に解説していきます。

自治体窓口DXで解決できる不満・課題 |

2-1.【住民側】何度も記入させられる・待ち時間が長いなど

多くの自治体窓口で住民が抱える不満や課題には、以下のようなものがあります。

多くの自治体窓口で住民が抱える不満・問題 |

高齢者や子育て中の方、移動が簡単にできない方、仕事の合間に来庁する方など、多くの住民にとって、これらは大きな負担となります。

こうした不満や課題を、自治体窓口DXを適切に進めることで、以下のように解決することができます。

【住民側の課題と自治体窓口DXによる解決の方向性】

住民の課題 | 自治体窓口DXによる解決策 |

同じ内容を何度も記入する必要がある | マイナンバーカードや基幹系システムの情報を活用して、申請内容を自動で入力できる仕組みを整備する |

窓口を複数回らされる | 関係する複数の手続きを1か所でまとめて受け付け、庁内で担当部署に引き継ぐ運用にする |

長時間待たされる | システム導入やBPRによって手続きフローを効率化する |

必要書類が足りず再来庁になる | 事前に、手続きごとに必要な書類がわかるようにする |

どの課に行けばよいか分からない | 手続内容に応じた案内を一元化したり、どの窓口に行けばいいかが番号などで個別に表示されるようにしたりする |

自治体窓口DXで住民の不満や課題を改善できれば、「書かない窓口」「待たない窓口」「回らない窓口」を文字通り実現することができるでしょう。

窓口で住民が抱くストレスや手間を減らすことで、窓口サービスを大きく向上させることができます。

2-2.【職員側】説明の繰り返し・確認作業・属人化など

住民だけでなく、役所で窓口対応を行っている自治体職員も、日々の業務においてさまざまな負担や悩みを抱えています。

多くの自治体窓口で職員が抱える不満・問題 |

こうした状況が続くと、職員の業務負担が慢性的に増えるばかりか、住民も「待たされる」ことに不満を抱いてイライラするなど、悪循環につながってしまいます。

さらに、業務の平準化や新人育成の妨げにもつながります。

自治体窓口DXで業務改革やシステム活用を進めることで、こうした業務上の課題も以下のように解決することができます。

【住民側の課題と自治体窓口DXによる解決の方向性】

職員の課題 | 自治体窓口DXによる解決策 |

申請書の書き方を何度も説明する必要がある | 申請に必要な情報をあらかじめ表示・自動入力し、住民が記入しなくて済むようにする |

記入内容の確認や不備対応に時間がかかる | 基幹系情報やマイナンバーカードを活用して情報を自動反映できるようにする |

特定の職員に業務が集中する属人化が問題 | 手続きの流れを標準化して画面上に表示することで、誰でも同じように対応できる仕組みを整える |

経験の浅い職員では対応が難しい | 手順ガイドや画面補助があることで、処理の流れが可視化される |

手続きごとに対応部署が異なり、連携が複雑 | システム上で手続を一括受付し、庁内の担当部署に自動で引き継ぐ運用にする |

業務の流れが可視化・標準化・スリム化できれば、誰が対応しても一定水準のサービスを提供できるようになり、業務の平準化や属人化も解消されます。

特定の職員に業務が偏らなくなることで、シフト調整や休暇取得も柔軟に対応しやすくなるでしょう。

さらに、職員一人あたりの処理件数が増えるため、住人の満足度も上がり、限られた人数でも業務が回る省人化にもつながります。

さらに、新人でもすぐに業務に入れる仕組みが整うことで、教育コストの削減や戦力化のスピードアップも見込めます。

このように、自治体窓口DXによって職員側の課題を解決することは、業務効率化を超えて、組織全体の働き方そのものを見直すきっかけにもなり得ます。

3. 自治体窓口DXを活用した実際の事例

前章までで、自治体窓口DXを進めることでどのような課題を解決できるのかを具体的に見てきました。

ここからは、実際に自治体窓口DXに取り組んでいる自治体の事例を通して、その効果や進め方の具体的なイメージを理解していきましょう。

今回は、取り組みの先進事例として紹介されている「北海道北見市」と「神奈川県茅ヶ崎市」の2つの自治体を取り上げます。

3-1. 北海道北見市の事例|BPR・支援システム・RPAなどでワンストップ窓口を実現

北海道北見市の北見市役所では、引越しや戸籍の届出など、住民のライフイベントに関わる複数の手続きのうち、簡単なものは、できるだけ窓口を回らずにワンストップで受け付ける体制を構築しています。

支援システムの活用に加えて、RPA(ルーチンワークを自動化するソフト)を日中常時稼働させることで、職員が窓口で受け付けたデータを基幹系業務システムにリアルタイムで反映する仕組みも構築されています。

北海道北見市の取り組みは、システム先行ではなく、アナログでできるBPR(業務改革)を先に行った上で導入されたものです。

具体的には、事前に以下のようなアナログでの業務改善があり、そのあとにシステム化を進めたそうです。

・「ありたい窓口の姿」を明確にしたうえで、業務改善の方向性を議論した

・窓口のレイアウトや動線、案内表示などを見直した

・申請書の様式を全庁的に見直して改善した

・住民と職員双方を「利用者」ととらえて、業務フローを改善した

こうした地道なBPRがベースにあったうえで、支援システム・RPA・基幹系業務システムを連携させることで効率的なワンストップ窓口が実現できました。

3-2. 神奈川県茅ヶ崎市の事例|住民の40回の記入がわずか4回に削減

神奈川県の茅ヶ崎市役所では、自治体窓口DXSaaSを活用した「書かない窓口」が2024年1月から本格スタートしています。

窓口では、職員が支援システムを操作しながら来庁者と一緒に手続きを進め、来庁者は内容を確認して署名するだけで手続きを終えられる運用になっています。

支援システムで手続きする場合には、住民は氏名や続柄、生年月日などを書くことなく手続きを進めることができます。

たとえば、夫婦・祖父・子供3人の6人家族が茅ヶ崎市へ引越し手続きをする場合、以下のように、それまでは合計40回の記入が必要だった項目が、わずか4回まで削減されました。

◆住民異動届(20回が1回に)

・氏名:8回が1回に

・続柄:6回が0回に

・生年月日:6回が0回に

◆小児医療証/児童手当認定(13回が1回に)

・氏名:5回が1回に

・続柄:3回が0回に

・生年月日:5回が0回に

◆後期高齢者医療保険(7回が2回に)

・氏名:3回が1回に

・続柄:2回が1回に

・生年月日:2回が0回に

記入が必要な4回のうち3回は「氏名」の署名(サイン)なので、署名以外にはほとんど記入が必要なくなったことになります。

申請書を記入するために置いていた記載台も撤去され、待合席から呼出番号が表示されるスクリーンが見やすくなるようなレイアウト変更も行われました。

書く回数を減らして、住人の記入の手間と自治体職員の確認の手間を省き、さらには待機中のストレス軽減や案内のわかりやすさも向上できた事例といえるでしょう。

4. 自治体窓口DXに活用できる5つの仕組み

第3章で紹介した北見市や茅ヶ崎市の事例でも見られたように、自治体窓口DXを成功させるには、単にシステムを導入すれば良いという単純なものではありません。

まずは全庁で既存業務の見直しやレイアウト変更などアナログなBPR(業務改善)を行った後に、ようやくデジタルツールを用いた本格的なDXを始められる状態となります。

お金も時間もかかる改革が必要であるため、「どう始めていいかわからない」という声も多く聞かれます。

政府は、自治体窓口DXに取り組む自治体を後押しするため、アドバイザーの派遣や育成事業、助成金・交付金の活用、知見共有を行うプラットフォームなど、実務的に役立つ仕組みを整えています。

自治体窓口DXに活用できる5つの仕組み |

この章では、自治体窓口DXを適切に進めていくために有効な5つの仕組みを紹介します。

4-1. 窓口BPRアドバイザー派遣事業:経験者を派遣してくれる制度

デジタル庁が実施する「窓口BPRアドバイザー派遣事業」は、すでに自治体窓口DXに取り組んだ実績を持つ自治体職員などを「アドバイザー」として委嘱し、希望する自治体に派遣する仕組みです。

前述したように、自治体窓口DXでは、システムの導入よりも先に、業務プロセスそのものを見直す必要があります。

しかし、自分たちだけでは「何から手をつけるべきか」がわからない自治体も多いのが実情です。

窓口BPRアドバイザーは、現場の課題整理やBPRの進め方について助言を行うほか、他自治体の成功事例や業務改善の工夫など、実務に根ざしたノウハウを共有してくれます。

これにより、自分たちでは気づきにくい抜本的な改革を推し進めていくことが期待できます。

4-2. 窓口BPRアドバイザー育成事業:BPR人材を育てる制度

「窓口BPRアドバイザー育成事業」は、デジタル庁が実施する人材育成制度で、窓口BPRの知見を持つ自治体職員を「アドバイザー」として育成することを目的としています。

この制度では、窓口業務の改善に取り組んだ経験を持つ職員が「研修生」としてエントリーし、アドバイザーとして必要な視点や知識、他自治体の支援に必要なノウハウなどを学びます。

育成された人材は、将来的に「窓口BPRアドバイザー派遣事業」において、他自治体への助言・支援を担うことが期待されています。

この制度自体はあくまで「他自治体を支援するアドバイザーの育成」を主目的としたものであり、庁内人材の内製化を直接支援するものとは位置づけられていません。

しかしながら、全国の自治体でBPRを進める流れが広がるなか、アドバイザーとしての視点を持つ職員を育てていくことは、自分の自治体の窓口改革を進めるうえでも重要な役割を果たすと考えられます。

4-3. 補助金・交付金:導入コストを軽減できる可能性あり

自治体窓口DXに取り組む際、システム導入や業務改善にかかる初期費用がネックになることもあります。

こうした場合に備えて、外部の助成金・交付金を調べて活用するのがおすすめです。

活用できる制度や詳しい内容は年度ごとに異なりますが、国や都道府県が募集する補助制度の中には、業務のデジタル化や住民サービスの向上を対象としたものが含まれる場合があります。

調べてみると自分の自治体の取り組みに適した制度が見つかるでしょう。

たとえば、デジタル田園都市国家構想交付金 デジタル実装タイプ「TYPE1」の募集にあたっては、自治体窓口DXSaaSを活用して窓口DXに取り組む自治体について、交付金対象事業の採択にあたり加点する措置が取られていました(2025年度の申請期限は2月16日で既に終わっています)。

また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による補助額を活用して、自治体窓口DXを比較的低コストで導入した自治体もあります。

このように、うまく補助金や交付金を活用することで、予算を軽減できるケースがあります。

あらかじめ申請可能な制度の有無を確認しておくことで、財政的な後押しを得られる可能性があるので注視しておきましょう。

最新の公募情報や対象条件については、デジタル庁・内閣府・各都道府県などの公式情報を必ず確認するようにしてください。

4-4. デジタル改革共創プラットフォーム:他自治体の事例や資料が集まる交流の場

「デジタル改革共創プラットフォーム」は、デジタル庁が運営する自治体職員向けのオンライン交流スペースです。

Slack(スラック)を基盤としたクローズドなチャット環境で、全国の自治体職員と政府職員が参加し、自治体DXに関する情報交換やノウハウ共有を行っています。

このプラットフォームでは、「窓口BPR」「DXSaaS」などのトピックごとにチャンネルが用意されており、先行事例の資料や申請様式の工夫、導入時のつまずきポイントなどが日々共有されています。

また、「窓口BPRアドバイザー派遣事業」や「体験調査」などに関する報告書も、参加自治体の協力により公開されており、実務的な参考情報として活用できます。

なお、共創プラットフォームは誰でも自由に参加できるわけではなく、政府機関または地方自治体に所属する職員であることが前提です。

アカウント申請には所属部署の確認が必要ですが、参加が承認されれば、他自治体のリアルな悩みや工夫を直接知ることができる貴重な環境となります。

4-5. 自治体窓口DXSaaS:標準機能が整った業務支援パッケージ

「自治体窓口DXSaaS(サース)」は、デジタル庁が定めた仕様に基づき、ガバメントクラウド(政府が提供する共通のクラウドサービス)上に構築されたクラウド型の業務支援サービスです。

自治体窓口DXを効率的に進めるための機能があらかじめ備わっており、各自治体はその中から自分たちのニーズに合ったサービスを選んで導入することができます。

自治体窓口DXSaaSに共通して備わっている主な機能 |

この仕組みは、「システムをゼロから設計・開発しなくてもよい」「標準化された機能が揃っている」「すでに他自治体での導入実績がある」といった点で、特に初めて窓口DXに取り組む自治体にとって有力な選択肢とされています。

なお、自治体窓口DXSaaSの導入は義務ではなく、「利用するかどうか」「どのサービスにするか」は、各自治体の方針と状況に応じて自由に決めることができます。

ただ、あらかじめ必要な機能がセットされているため、うまく活用することがスピーディーに自治体窓口DXを進めるうえで効果的です。

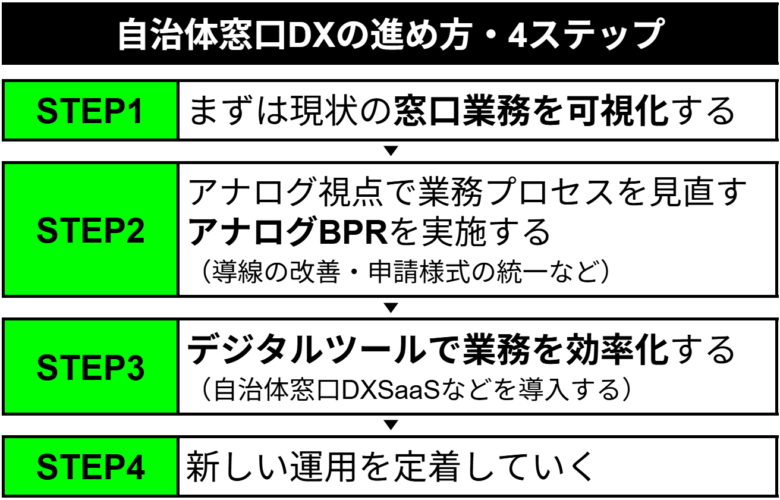

5. 自治体窓口DXの進め方・4ステップ

ここまで、「自治体窓口DXとは何か」や、どのような課題を解決できるのか、事例、支援制度まで紹介してきました。

自治体窓口DXを円滑に進めていくには、最初に現状の業務を把握し、アナログな業務改革(BPR)を実施したうえで、必要なツールやSaaSの導入を検討し、職員が無理なく活用できる環境づくりまでを段階的に進めていくことが重要です。

第5章では、実際に自治体窓口DXを進めていく際の具体的な進め方を、4つのステップに分けて解説します。

自治体窓口DXの進め方・4ステップ |

一連のプロセスを段階的に進めていくことで、無理なく、かつ効果的に自治体窓口DXを実現することができます。

5-1. ステップ1:まずは現状の窓口業務を可視化する

自治体窓口DXを進める最初の一歩は、自分の自治体における窓口業務の全体像を可視化して、「現状どうなっているか」を明確にすることが大切です。

この段階では、まだ「何が問題か」を決めつける必要はありません。

まずは業務全体の流れや、住民や職員の動き、かかる時間、必要書類、対応部署など、ありのままの実態を把握することが目的です。

たとえば先ほどの神奈川県茅ヶ崎市の事例だと、自治体窓口DXを実施する前は、「手続きで40カ所も記入しなければならない」という現状がありました。

この現状をもとに、次のステップで改善をしていくイメージです。

この段階を飛ばしてシステムを先に導入してしまうと、かえって業務が複雑化し、職員の負担が増えてしまう可能性があります。

窓口業務を可視化する段階で活用できる手法のひとつが、「窓口利用体験調査」という手法です。

職員自身が設定された住民像になりきって、実際に庁舎を回りながら手続きを体験して、「どの窓口を何回訪れたか」や「どのくらい時間がかかったか」「どのような場面で戸惑いがあったか」などを記録していくものです。

【窓口利用体験調査の例(薩摩川内市役所の子育て世帯の転入手続きの例)】

時間 | 手続内容 | 担当課 | 担当G |

15:00 | スタート(総合案内で番号札を取る) | 総合案内 | ― |

転入手続き&住民票交付申請 | 市民課 | 住民G | |

15:20 | 自治会案内・ゴミ案内 | コミュニティ課 | コミュニティG |

防災行政無線ハザードマップ案内 | コミュニティ課 | コミュニティG | |

15:30 | 住民票が交付される | ||

市民課から子育て支援課に移動 | ― | ― | |

15:45 | 児童手当手続き | 子育て支援課 | 育成支援G |

子ども医療費助成関係手続き | 子育て支援課 | 育成支援G | |

15:57 | 幼稚園案内 | 子育て支援課 | 保育G |

16:02 | 調査終了 | ― | ― |

このように、現場の流れや住民の動線を実際に体験して「見える化」することで、職員自身が「どこから変えるべきか」や「どこを改善すべきか」を実感しやすくなり、次の業務プロセス改革(BPR)のステップにつながります。

5-2. ステップ2:アナログ視点で業務プロセスを見直す(アナログBPR)

業務の可視化によって「今の業務がどうなっているか」を把握したら、次のステップはその業務をどのように改善すべきかを検討し、実際に変えていくプロセスです。

これが、ここまでも何度か出てきた「業務プロセス改革(BPR:Business Process Re-engineering)」です。

単に手順を整理するだけでなく、「そもそもこの作業は本当に必要か」「この書類は何のために書かせているのか」といった根本的な視点から業務を見直すことが求められます。

適切な業務プロセスの見直し(BPR)の内容は自治体によって異なりますが、まずは書類の様式統一や業務フローの整理、窓口移動回数の削減など、アナログですぐに着手できる改善から始めるのが効果的です。

自治体窓口の業務プロセスを見直すアナログBPRの具体例 |

たとえば北見市では、職員自らが「ありたい窓口の姿」を定義して、その実現に向けて申請様式の見直しや動線の再設計、案内表示の改善など、システム導入以前の段階でアナログな業務改善(BPR)を地道に進めたことが、自治体窓口DXの成功につながりました。

BPRを進めるうえでは、前述したデジタル庁の「窓口BPRアドバイザー派遣事業」や「窓口BPRアドバイザー育成事業」をうまく活用しましょう。

5-3. ステップ3:デジタルツールで業務を効率化する(デジタルBPR)

業務フローの見直しや申請書様式の統一など、アナログな業務改革(BPR)が一通り整ったら、次はその新しい業務プロセスをシステム上で効率的に運用できるように、デジタルツールを導入するステップに移ります。

業務の標準化・効率化を進めるツールを選択するうえでは、先ほど解説した「自治体窓口DXSaaS」の活用が有力な選択肢となります。なぜならば、すでに紹介したとおり、自治体窓口に必要な機能が一通りそろっているからです。

ただし、自治体窓口DXSaaSはあくまで「推奨される手段」であり、導入が義務付けられているものではありません。

各自治体の方針や既存システムとの連携状況、導入コストなどを踏まえたうえで、最適な方法を検討していくことをおすすめします。

たとえば、すでに独自の窓口支援システムやRPA(業務自動化ツール)を活用している自治体では、それらを活かしながら、住民対応の一部を効率化する取り組みも可能です。

自治体ごとに導入すべきツールは変わってくるので、現場で実施している業務のどの部分にツールを導入すれば、負担が減り、効果が大きいかを見極めることが重要です。

5-4. ステップ4:新しい運用を定着していく

自治体窓口DXを継続的に機能させるには、業務改革やシステム導入だけでなく、現場で実際にその仕組みを使いこなせるように職員を支援し、運用を定着させていくことが欠かせません。

せっかく業務効率化を実現できるツールやSaaSを導入しても、職員がうまく操作できなかったり、従来のやり方を引きずったまま運用していたりすると、期待されていた効率化や住民サービス向上の効果は得られません。

新しい運用を定着していく取り組み例 |

デジタル庁は、全国の自治体職員が知見を共有し合える場として「デジタル改革共創プラットフォーム」を提供しており、導入事例や改善アイデア、運用の悩みなどを他自治体と共有することもできます。

このようなプラットフォームも活用しながら、無理なく段階的に現場に定着させていくことが、自治体窓口DXを持続可能な仕組みにしていく秘訣です。

6. 自治体窓口DXの初めの一歩

自治体窓口DXに取り組むにあたって、最初からすべてを一度に実現しようとする必要はありません。

大切なのは、自庁にとって可能な範囲から、小さく確実に一歩を踏み出すことです。

これまで紹介してきたように、自治体窓口DXには、アナログな業務改革(BPR)と、それを支えるデジタルツールの導入(デジタルBPR)の両方が欠かせません。

そのうえで、国の支援制度や補助金、共創プラットフォームなどを積極的に活用しながら、無理のない範囲で取り組みをスタートすることが重要です。

たとえば、業務の可視化や窓口レイアウトの見直し、申請書の簡素化といった施策は、システムを導入せずとも比較的すぐに始められる内容です。

一方で、マイナンバーカードの情報活用や他システムとの連携など、専門的な知見が必要となる領域では、自治体窓口DXSaaSや他のクラウドサービス、外部パートナーの力を借りることも選択肢になります。

また、すべての業務や窓口を一度に変えるのではなく、市民の利用が多い手続きや、職員の負担が大きいフローから優先的に改善を始めるというアプローチも効果的です。

民間が提供するリモート接客ツールやアバター接客のように、自治体窓口の一部機能を補完する手段も、柔軟に取り入れていくことが検討されつつあります。

まずは「できることから始める」という視点で、アナログとデジタルの両輪で改善を進めていく。

それが、自治体窓口DXを持続可能なものとして根づかせるための第一歩となるでしょう。

アバター接客や遠隔接客に興味のある自治体の方へ |

「WONDERGIRL powered by AVITA」は、生成AIによる自動応対と、遠隔地の有人オペレーターによる対応を状況に応じて切り替えられる、次世代型のアバター接客サービスです。 開発は、自治体や商業施設での導入実績があるAVITA株式会社によるアバター接客サービス「AVACOM」をベースとしており、信頼性の高い技術が活用されています。

【自治体での活用イメージ】 「WONDERGIRL powered by AVITA」は有人とAIの対応を柔軟に切り替えられる設計のため、AIだけでは対応が難しいケースでも安心です。 【展示会での体験でも高評価】 実際に声をかけて応対を体験できる形式で、「アバターでもここまで対応できるのか」という驚きの声も聞かれました。 人手不足に悩んでいる自治体の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。 |

7.まとめ

本記事では「自治体窓口DX」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆自治体窓口DXとは?

・デジタル庁が推進する自治体DXのひとつ

・「書かない・待たない・回らない」窓口を目指す取り組み

◆自治体窓口DXで解決できる不満・課題

・【住民側】何度も記入させられる・待ち時間が長いなど

・【職員側】説明の繰り返し・確認作業・属人化など

◆自治体窓口DXに活用できる5つの仕組み

・窓口BPRアドバイザー派遣事業:経験者を派遣してくれる制度

・窓口BPRアドバイザー育成事業:BPR人材を育てる制度

・補助金・交付金の活用:導入コストを軽減できる可能性も

・デジタル改革共創プラットフォーム:他自治体の事例や資料が集まる交流の場

・自治体窓口DXSaaS:標準機能が整った業務支援パッケージ

◆自治体窓口DXの進め方・4ステップ

・ステップ1:まずは現状の窓口業務を可視化する

・ステップ2:アナログ視点で業務プロセスを見直す(アナログBPR)

・ステップ3:デジタルツールで業務を効率化する(デジタルBPR)

・ステップ4:新しい運用を定着していく

自治体窓口DXの初めの一歩は、とりあえず踏み出してみることです。

現状の窓口を可視化してみると、進むべき方向性が見えてくるはずです。

無理なく始められるところから一歩ずつ改革を進めていくことが、住民にも職員にもやさしい窓口の実現につながっていきます。

#自治体 #窓口 #dx

コメント