「自治体の窓口サービス向上の事例をたくさん知りたい」

「多くの事例を知ることで、自分の市区町村でも導入できるアイデアを見つけたい」

そんなふうに感じて検索された方も多いのではないでしょうか。

自治体の窓口サービスを向上するための具体的な施策を考えるうえで、他の自治体がどんな取り組みをしているのかを知ることは非常に有益です。

好事例を知ることで、「これならば自分のところでも導入できそう」「こんなアイデアがあったのか!」など、実際に落とし込める施策がたくさん見つかるはずです。

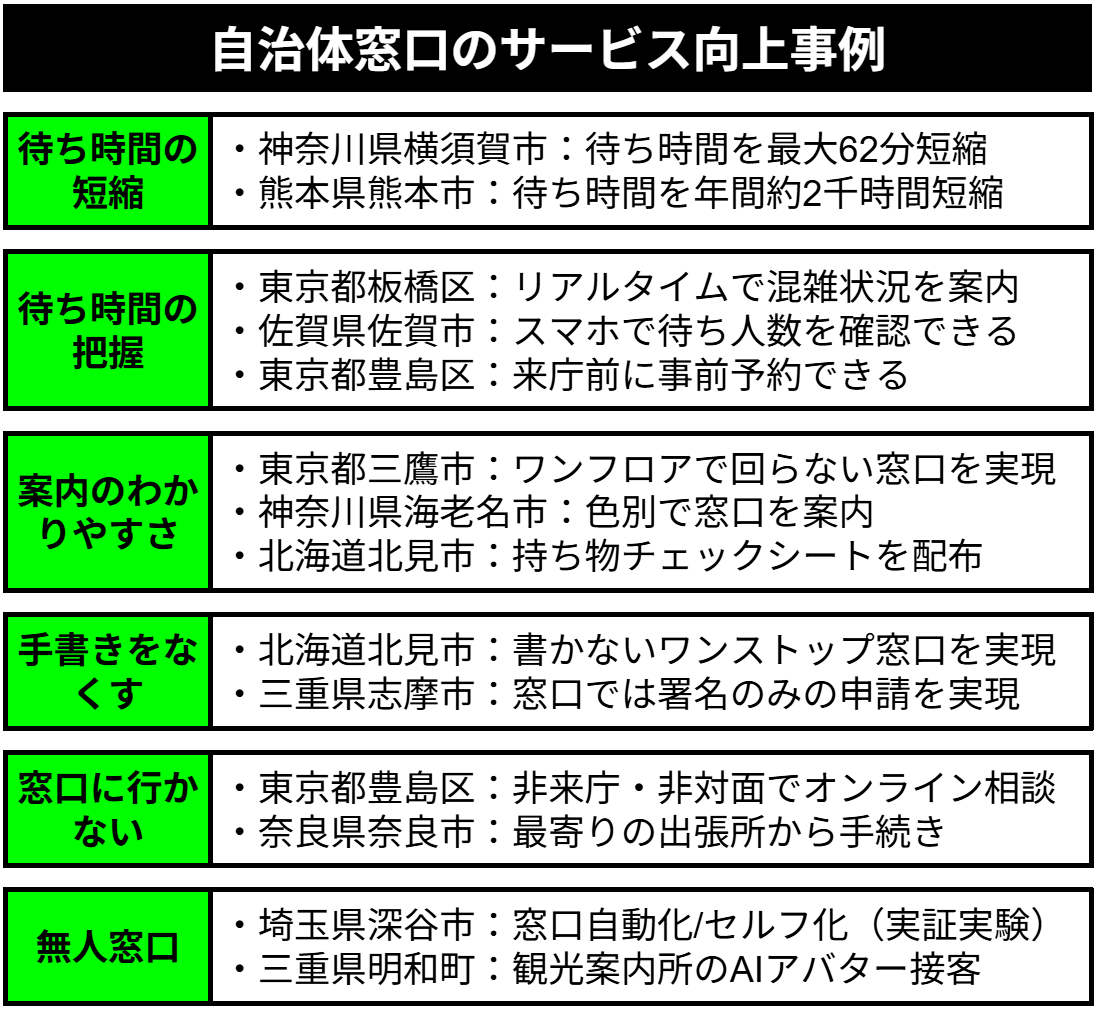

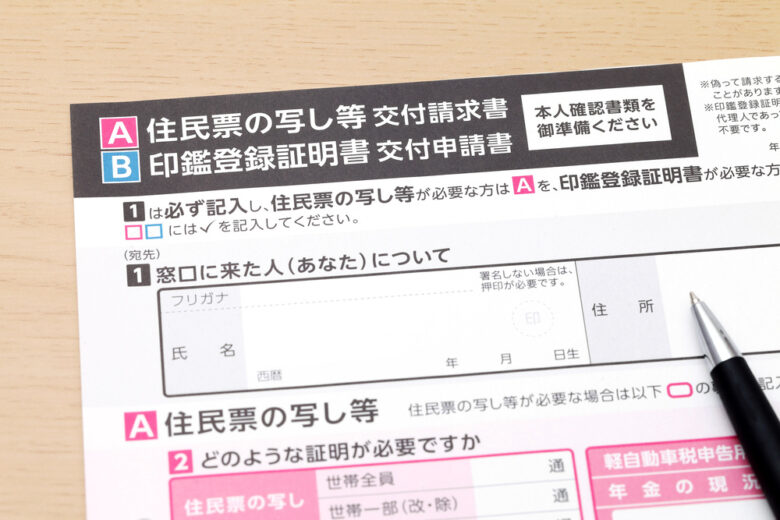

本記事では、待ち時間の短縮や見える化、窓口のわかりやすさのほか、来庁者の「手書きをなくしたい」「窓口に行かずに手続きしたい」などのニーズにも応える自治体窓口サービス向上事例を多く紹介していきます。

各章では、改善の方向性とともに、実際に取り組んでいる自治体名と窓口サービスを向上させたポイント、かかった費用(わかる範囲で)などを紹介しています。

各章では、改善の方向性とともに、実際に取り組んでいる自治体名と窓口サービスを向上させたポイント、かかった費用(わかる範囲で)などを紹介しています。

「うちの自治体でもできそう」「この視点は取り入れたい」と感じていただける具体例がきっと見つかるはずです。

ぜひさまざまな事例を参考に、自分の自治体での導入イメージを描いてみてください。

目次

1.【待ち時間の短縮】を実現した自治体窓口サービス向上事例(横須賀市・熊本市)

自治体の窓口サービスのなかでも、住民異動や住所変更といった手続きは来庁者が多く、繁忙期には長時間の待ち時間が発生しやすい業務のひとつです。

この課題に対し、ICTを活用して手続きの事前準備や申請作業を効率化することで、待ち時間そのものを短縮した自治体の事例が注目されています。

本章では、住民異動手続きに関するシステム導入によって、実際に待ち時間の大幅な削減を実現した神奈川県横須賀市と熊本県熊本市の取り組みを紹介します。

・神奈川県横須賀市:申請支援ツールとナビシステムで待ち時間を最大62分短縮

・熊本県熊本市の事例:申請支援ツールとナビシステムでの待ち時間を年間約2,000時間短縮

いずれも、来庁者と職員の負担を減らしながら、窓口サービスの質を高めている好事例です。

ぜひ参考になさってください。

1-1. 神奈川県横須賀市の事例:待ち時間を最大62分短縮

神奈川県横須賀市では、「手続きナビ」による的確な手続き案内と、「申請サポートプラス」による申請書作成サポートによって、住民移動手続きの最大待ち時間を100分から38分と62分も短縮することに成功しました。

【導入された2つのツールの役割】

手続きナビ | スマートフォンやPCで簡単な質問に答えるだけで、必要な手続き・持ち物・担当課が分かるツール。 |

申請サポートプラス | ナビの結果に基づき、必要な申請書類を自動作成するシステム。入力済みの情報が窓口の端末に連携されるため、職員による入力作業の負担も軽減される。 |

システム導入の準備期間(検討開始から導入まで)は7カ月で、イニシャルコストは約1,260万円、ランニングコストは約290万円です。

大幅な時間短縮ができ、住民からも「簡単で使いやすい」という声が届いたとか。

今後もさらに他の窓口業務への横展開を図り、市民を待たせない負担の少ない窓口を目指していくそうです。

参考:総務省|自治体DX推進参考事例集

※令和7年6月時点の情報です。

1-2. 熊本県熊本市の事例:待ち時間を年間約2,000時間短縮

熊本県熊本市では、住民異動に関する手続きを市民が事前に確認・入力できる「届出ナビシステム」と、窓口専用のタブレット端末による情報確認・修正機能を連携させることで、窓口業務の効率化と待ち時間の短縮を実現しました。

手続き1件あたり、市民の待ち時間を4分28秒、職員の作業時間を5分52秒(年間で約2,242時間)、削減する効果がありました。

従来は職員が一つひとつ確認していた手続き内容も、ナビシステムを通じてある程度整理された状態で届くため、業務の平準化や属人化の解消にもつながっています。

イニシャルコストは約5,300万、ランニングコストは年間1,640万円と比較的大きな投資となっていますが、職員の業務負担軽減や窓口業務の標準化、今後の横展開を視野に入れた先進的な取り組みといえるでしょう。

住民アンケートでも、約9割の住民が利便性が高いと回答しており、今後は書かない窓口(DXSaaS導入検討)についての検討も進めていくそうです。

参考:総務省|自治体DX推進参考事例集

※令和7年6月時点の情報です。

2.【待ち時間の把握】を実現した自治体窓口サービス向上事例(板橋区・佐賀市・豊島区)

自治体の窓口サービスでは、繁忙期になると混雑が発生しやすく、来庁者から「どれくらい待つのか分からない」といった不満の声が上がることがあります。

こうした状況に対応するため、混雑状況や待ち人数を「見える化」し、来庁者自身が状況を把握できるようにする取り組みも広がっています。

本章では、リアルタイム案内や事前予約といった仕組みを活用し、待ち時間の把握を通じて混雑ストレスを軽減した事例として、東京都板橋区・佐賀県佐賀市・東京都豊島区の取り組みを紹介します。

・東京都板橋区:リアルタイムで混雑状況を案内

・佐賀県佐賀市:スマホで待ち人数を確認できる

・東京都豊島区:来庁前に事前予約できる

いずれも、「今どれくらい混んでいるか」「いつ行けばスムーズか」が事前にわかることで、来庁者の利便性や満足度を高めた好事例です。

ぜひ事例を参考にしてみてください。

2-1. 東京都板橋区の事例:リアルタイムで混雑状況を案内

東京都板橋区では、窓口の混雑予想カレンダーだけでなく、リアルタイムでの混雑状況(何人待っているか)、さらには自分の受付番号の処理状況を、自宅などからも見ることができるようにしています。

区民は自宅などから混雑の度合いを確認したうえで来庁のタイミングを選ぶことができ、待ち時間の不満を減らす効果が期待できます。

さらに自分の受付番号を入れると処理状況がわかるため、離れた場所で待つこともできます。

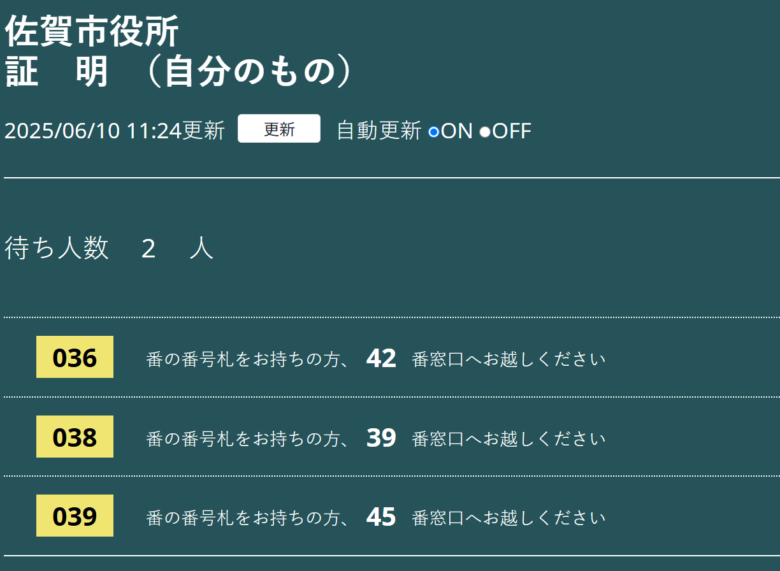

2-2. 佐賀県佐賀市の事例:スマホで待ち人数を確認できる

佐賀県佐賀市では、「まちi(あい)ネット」と呼ばれる窓口待ち人数表示システムを導入し、市民がパソコンやスマートフォンから現在の待ち人数を確認できるようにしています。

来庁時間を分散させることができ、混雑緩和にも効果が期待できます。

さらに、待ち人数だけでなく「自分が行くべき窓口の番号」も表示されるため、どこに行くか迷わずに安心して利用できます。

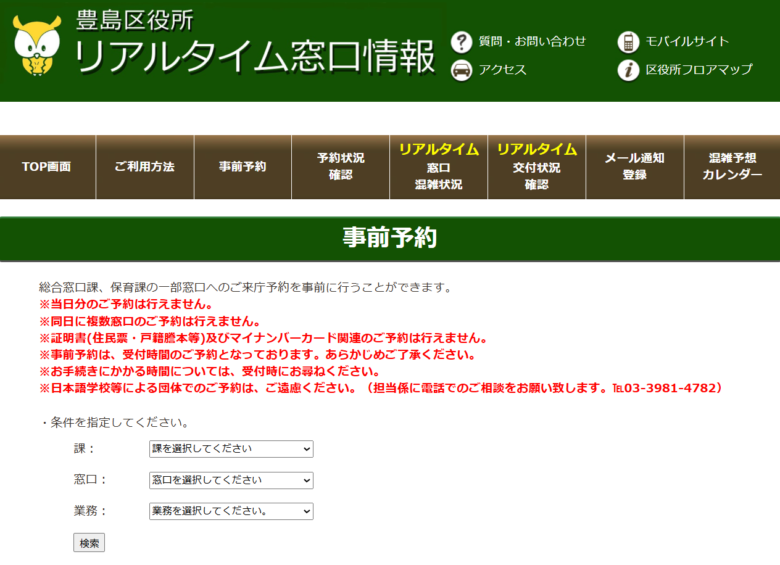

2-3. 東京都豊島区の事例:来庁前に事前予約できる

東京都豊島区では、住民異動や印鑑登録などの窓口手続きを対象に、Webからの事前予約制度を導入しています。

区民にとっては待ち時間を減らすことができ、職員も来庁内容を事前に把握できるため、受付から処理までの対応がスムーズになるという効果も期待できます。

3.【案内のわかりやすさ】を実現した自治体窓口サービス向上事例(三鷹市・海老名市・北見市)

市役所の窓口に行った際、「どこに行けばいいのか分からない」「何の書類が必要か事前に調べても不安」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

こうした案内面の不安は、来庁者の心理的負担になるだけでなく、職員の説明対応や案内誘導にも時間と人手がかかる原因となります。

このような課題に対し、近年では「受付番号票と案内表示の連動」「セルフチェック端末の導入」「Webによる持ち物確認サービスの整備」など、誰にとっても迷いにくい案内の仕組みを整える取り組みが進んでいます。

本章では、福井県坂井市・神奈川県海老名市・北海道北見市の3つの自治体の事例をもとに、来庁者が安心して手続きを始められる案内環境のつくり方についてご紹介します。

・東京都三鷹市:ワンフロアに窓口を集約して「回らない窓口」を実現

・神奈川県海老名市:色別で窓口をわかりやすく案内

・北海道北見市:事前に持ち物がわかるチェックシートを配布

いずれも、窓口対応の「最初のハードル」を下げることに成功している事例です。

市民にとってわかりやすく、職員にとっても負担を減らせる仕組みづくりの参考になさってください。

3-1. 東京都三鷹市の事例:ワンフロアで「回らない窓口」を実現

東京都三鷹市では、2024年4月に市役所本庁舎の2階フロアをリニューアルし、複数の窓口を回らなくても複数の手続きを完了できる「回らない窓口」を整備しました。

東京都三鷹市では、市民税課、資産税課、納税課の窓口を1カ所に集約した「市税総合窓口」を開設していましたが、さらに転入時に市民課窓口で国民健康保険及び後期高齢者医療保険の加入手続きも追加して、「回らない」窓口サービスの拡充を行いました。

「回らない窓口」とは? 住民異動・保険・年金・子育て・税など、関連する複数の手続きが一度に発生するケースにおいて、従来のように住民が複数窓口を「回る」必要があると、時間・労力・精神的な負担が大きくなります。 「回らない窓口」はこうした課題に対し、組織や物理的な配置の見直し・案内体制の一元化・業務連携の強化などを通じて、住民にやさしく、効率的な行政サービスの実現を目指す施策のひとつです。 |

同時に、パーテーション付きの窓口を設置して、プライバシー性の高い手続きや相談がしやすい環境も整えています。

参考:三鷹市|【報道発表】回らない窓口サービスを拡充しました

3-2. 神奈川県海老名市の事例:色別で窓口をわかりやすく案内

神奈川県海老名市では、課の名前ではなく取扱業務(例:保険と国民年金のこと、など)を案内看板に書き、看板の色と番号発券機に表示されている色を同じものにして、色別の窓口案内ができるように工夫しています。

さらに、もともと複数の窓口で行っていた手続きを「市民総合窓口」「福祉総合窓口」の2つのエリアに分けて、あちこち回らなくても手続きできるように変更しました。

同時に、待合ロビーを広くして受付番号発券機と大型モニターを整備し、待ち状況が一目で確認できるなど、窓口サービスの向上を図っています。

参考:オカムラ導入事例|神奈川県海老名市様

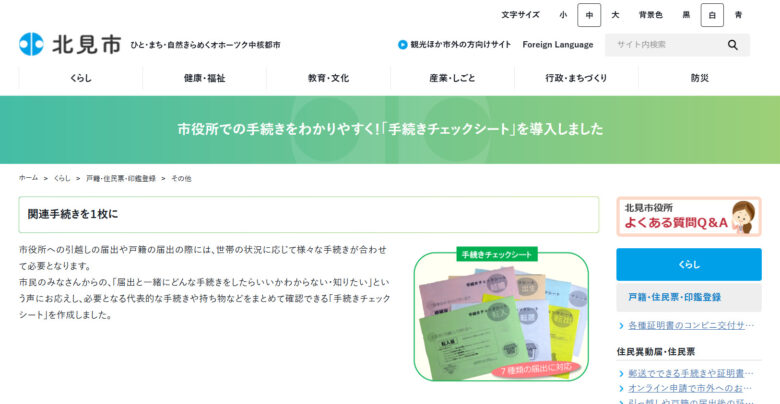

3-3. 北海道北見市:事前に持ち物チェックシートを配布

北海道北見市では、転入・転出・転居などの住所変更に関する手続きを案内するために、来庁前に確認できる「手続きチェックシート」をオンライン上で配布しています。

出典:北海道北見市|市役所での手続きをわかりやすく!「手続きチェックシート」を導入しました

転入届・転居届・転出届・婚姻届・出生届・離婚届・死亡届の届け出の種類ごとに必要な持ち物や手続き内容が一覧化されており、来庁者が自分に必要な手続きを事前に把握しやすくなる構成になっています。

手続き漏れがあると市役所に何度も足を運んだり、必要な持ち物が足りなくて窓口を行ったり来たりする手間が発生します。

これを防ぐことで、市民の利便性を向上させる狙いがあります。

来庁時の書類不備や案内の行き違いが減るため、窓口のサービス向上はもちろん、職員の業務効率化にもつながっていると考えられます。

4.【書類を書かない】を実現した自治体窓口サービス向上事例(北見市・志摩市)

次に紹介するのは、「何度も手書きで書類を書くのが面倒くさい」という住民のニーズを汲み取って、できるだけ手書きをなくす方向性でサービス向上を実現した事例です。

市役所の窓口では、申請書に毎回同じような内容を手書きするのが負担と感じる住民も少なくありません。

こうした負担を減らすため、住民が申請書を記入しなくても手続きできる「書かない窓口」の導入が全国で進められています。

「書かない窓口」とは? |

この章では、職員がシステム上で申請書を作成し、住民は署名や確認のみで完了する運用を採用している自治体の事例を紹介します。

・北海道北見市の事例:書かないワンストップ窓口を実現

・三重県志摩市の事例:窓口では署名のみの申請を実現

窓口での書き間違いや記入漏れを防ぐだけでなく、受付処理時間の短縮や業務の平準化にもつながる取り組みです。

自分の自治体でも導入ができないかどうかイメージしながらお読みください。

4-1. 北海道北見市の事例:書かないワンストップ窓口を実現

北海道北見市では、受付窓口のフロント部分だけでなく、バックヤードのフローも一体的に見直しを行い、書かないワンストップ窓口(書かない、回さない、漏れがない窓口)を実現しました。

ワンストップで受ける手続き数は年間約8,500件にものぼり、住民の書く手間や窓口を回る手間を削減しています。

一般的な手続きのように住民が申請書を自分で記入するのではなく、職員がシステムを操作して申請書を作成し、住民は内容を確認して署名するだけで手続きが完了します。

簡単な住所変更や戸籍手続きは1カ所で完結でき、住民のカウンター移動回数が4回から1回に減少したケースもあるそうです。

イニシャルコストは7,400万円、ランニングコストは1年あたり440万円と高額ですが、職員の業務時間が年間約1,000時間(推計)短縮でき、業務効率化にも寄与しています。

参考:総務省|自治体DX推進参考事例集

※令和7年6月時点の情報です。

4-2. 三重県志摩市の事例:窓口では署名のみの申請を実現

三重県志摩市では、マイナンバーカードやスマートフォンアプリを活用して事前申請することで、窓口では署名のみで済む手続きを実現しています。

対象手続きは住民票の写しや印鑑登録証明書の発行業務などで、住民がスマートフォンから事前に情報を入力し、発行されたQRコードを窓口の端末にかざすと申請書が印字され、内容確認と署名のみで手続きが完了します。

イニシャルコストは約690万円(うちコロナに関する補助額が580万円)で、ランニングコストは年間約230万円です。

導入までの期間も5カ月と短く、補助金を受けてスムーズに導入できたケースといえるでしょう。

年間約36,000件の手続きにおいて、職員の作業時間短縮が図られ、合計で年間の作業時間1,950時間の削減効果がありました。

自治体窓口のサービス向上に加えて、手続きミスや業務効率向上にも寄与している事例といえるでしょう。

参考:総務省|自治体DX推進参考事例集

※令和7年6月時点の情報です。

5.【窓口に行かない】を実現した自治体窓口サービス向上事例(豊島区・奈良市)

高齢者や障がいのある方、ひきこもり状態にある方、遠隔地に住む住民などは、窓口に行きたくても行くのが大変というケースもあります。

こうした事情を改善して自治体窓口サービスを向上するために、庁舎に足を運ばなくても相談や申請が可能となる「行かない窓口」の仕組みが一部の自治体で導入されています。

この章では、自宅や出張所などから非対面で本庁とつながる環境を整備した2つの自治体の事例を紹介します。

・東京都豊島区:非来庁・非対面でオンライン相談ができる環境を整備

・奈良県奈良市:最寄りの出張所などから手続きができる

いずれも、相談のハードルを下げ、支援が届きにくかった住民への対応力を高める取り組みです。

ぜひ参考にしてみてください。

5-1. 東京都豊島区の事例:非来庁・非対面でオンライン相談ができる環境を整備

東京都豊島区では、相談窓口に来るのが難しい住民に向けて、オンラインでの相談を実施できる体制を整備しました。

ビデオ通話できるサービスを導入して、区の相談員と相談者がオンラインでつながります。

現在は、ひきこもり相談や法律相談、司法書士・行政書士への相談、増築や建築の相談など、複数の専門相談に対応しており、自宅などから非対面でアクセス可能です。

庁舎まで足を運ぶ手間や相談することに対するハードルを下げる効果があると考えられており、「窓口に行かなくても相談できる」を実現している事例といえるでしょう。

イニシャルコストは43.2万円、ランニングコストは年間1千円で、今後もオンライン相談できる種類を増やしていくそうです。

参考:総務省|自治体DX推進参考事例集

※令和7年6月時点の情報です。

5-2. 奈良県奈良市の事例:最寄りの出張所などから手続きができる

奈良県奈良市では、市民が保健所や市本庁に行かなくても、最寄りの出張所などから行政専用回線を使ってオンラインで相談や手続きができるシステムを導入しています。

行政専用回線を使うため、個人情報を含む内容であっても安心して相談ができます。

出張所には表情を映すカメラと書類を映すカメラの2台が設置されており、直接対面と同じように書類を見ながらアドバイスやサポートを受けることができます。

対象となる業務は、障がい者に関する相談や介護保険の説明、児童手当や健康診査、妊娠届出に関する相談などです。

イニシャルコストは約1,139万円、ランニングコストは年間約202万円です。

感染症の拡大防止策として有効であるほか、相談事業を利用する市民が保健師や助産師といった専門職員と話がしやすくなったと評価されています。

参考:総務省|自治体DX推進参考事例集

※令和7年6月時点の情報です。

6.【無人窓口】を実現する自治体窓口サービス向上事例(深谷市・明和町)

市役所の窓口といえば、対面で職員とやりとりする場というイメージが根強くありますが、最近では職員が常駐していなくても、住民自身が手続きを進められる仕組みの整備が始まっています。

まだ実証実験の段階ではあるものの、顔認証やAIアバターといった技術を使って、「人がいない時間でも利用できる窓口」の可能性を探る自治体が現れています。

こうした取り組みが進めば、職員がいない時間帯であっても、住民が好きな時間に待たずに使える窓口が実現するかもしれません。

本章では、無人受付や24時間対応といった可能性に向けた自治体の実証実験の内容を2つ紹介します。

・埼玉県深谷市(実証実験):窓口自動化・セルフ化を検討する実証実験を実施

・三重県明和町:観光案内所のAIアバター接客で24時間・多言語対応

市民窓口のほうはまだ実証実験レベルですが、無人窓口の実現の可能性につながる事例をぜひ参考にしてください。

6-1. 埼玉県深谷市の事例:窓口自動化・セルフ化を検討する実証実験を実施

埼玉県深谷市では2018年から、申請書の記入や本人確認など、窓口での一連の流れを来庁者が自分で完結(セルフサービス化)できる仕組みの実現に向けた実証実験を実施しました。

実証実験では、来庁した住人がタブレット端末を使って本人確認書類を撮影・顔認証して「本人確認業務」を自動化。

申請書の自動作成・印刷までを、職員を介さずに操作できることを目指した検証や検討がされました。

実証実験では、申請書作成時間が約5%短縮されたものの、セキュリティ面の課題やICTの技術的な課題があり、すぐには窓口自動化までは難しいという結論に至っています。

参考:総務省|深谷市 セルフサービス化による窓口業務改革事業(PDF)

実証実験を経て埼玉県深谷市では現在、住民が申請書を自分で書かなくても、職員がシステム上で作成を代行する「書かない窓口」を本格的に運用しています。

住民異動届や各種証明書の交付などで、窓口職員が専用端末に内容を入力し、住民は確認と署名だけで手続きを完了できます。

窓口の完全自動化はさまざまな課題があり、すぐに実現することは難しいでしょう。

しかしながら住民側のニーズは根強く存在しており、今後もその期待に応えるかたちで窓口サービスのデジタル化や自動化は着実に進んでいくと考えられます。

6-2. 三重県明和町の事例:観光案内所のAIアバター接客で24時間・多言語対応

最後に紹介するのは、観光案内所に導入されたAIアバターによる24時間・多言語対応が可能な窓口の事例です。

これまで取り上げてきたような市民課・福祉課といった市政の手続き窓口ではありませんが、「職員がいない時間帯でも使える」「多言語対応で、外国人の接客にも有効」という点で、今後の無人窓口や非対面対応のあり方を考えるうえで、十分に参考になる取り組みといえるでしょう。

AIアバター接客を取り入れたのは三重県明和町です。

観光案内所にAIアバターによる多言語対応の接客サービス「AVACOM」を活用して、2025年2月25日から本格運用を開始しました。

導入されたAIアバターは、英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語など、複数言語での対応が可能で、観光客が音声またはテキストで質問し、リアルタイムで案内を受けられる仕組みです。

導入されたAIアバターは、英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語など、複数言語での対応が可能で、観光客が音声またはテキストで質問し、リアルタイムで案内を受けられる仕組みです。

夜間や早朝、スタッフが不在の時間帯でも利用でき、24時間いつでもAIが自動で対応できます。

案内役には、明和町が独自に制作したオフィシャルアバター「日月 和姫(ひづき なごみ)」を採用。

地域の観光資源やブランドイメージを活かしながら、観光客への親しみやすい情報提供につなげる狙いがあります。

観光案内業務は、訪問者数が多い反面、対応可能な人材や時間帯が限られやすい分野です。

こうした環境において、AIアバターによる無人案内は、「必要なときに、自分が話せる言語で案内を受けたい」という利用者側のニーズに応える新しい窓口のかたちとして有効です。

職員による常駐対応ではなく、「人がいなくても使える」しくみを一部業務に取り入れることで、対応範囲を広げつつ、住民や観光客にとってのサービス向上を図る一つの手段となり得ます。

参考:AVITA株式会社|観光DXを加速!AIアバターによる多言語対応&24時間接客で、観光事業者・DMO・自治体を支援

7. 事例を参考に自治体窓口サービス向上を進めていこう

本記事では、全国の自治体による窓口サービス向上の取り組みを6つの切り口で紹介してきました。

どの事例も共通しているのは、省人化や業務効率化という視点ではなく、「住民にとっての使いやすさ」を起点に改善が進められている点です。

もちろん、自治体によって課題や優先順位、予算が異なるため、導入すべき施策やツールも同じにはなりません。

住民の声や現場の状況を踏まえて、自分たちの窓口でどこから改善すべきかを見極めることが大切です。

なお、窓口サービスの満足度向上やデジタル化、DXを進めるにあたっては、国の支援制度や補助金を積極的に活用することが重要です。

以下のような相談先や情報共有プラットフォームで情報を集めて、計画的な申請や準備を進めていくようにしましょう。

・デジタル庁|自治体窓口DX「書かないワンストップ窓口」

・デジタル庁|窓口BPRアドバイザー派遣事業

・デジタル庁|デジタル改革共創プラットフォーム

・総務省|自治体 DX 全体手順書【第 4.0 版】

すべての課題を一度に解決するのは難しくても、できるところから、実現可能な方法で少しずつ改善を進めていくことが大切です。

自治体ごとの事情に応じて、無理のない範囲から取り組みを進めていきましょう。

まとめ

本記事では、自治体の窓口サービス向上の取り組みについて、全国の事例をもとに6つの方向性から解説してきました。

最後に、要点を簡単にまとめておきます。

◆【待ち時間の短縮】を実現した自治体窓口サービス向上事例

・神奈川県横須賀市の事例:待ち時間を最大62分短縮

・熊本県熊本市の事例:待ち時間を年間約2千時間短縮

◆【待ち時間の把握】を実現した自治体窓口サービス向上事例

・東京都板橋区の事例:リアルタイムで混雑状況を案内

・佐賀県佐賀市の事例:スマホで待ち人数を確認できる

・東京都豊島区の事例:来庁前に事前予約できる

◆【案内のわかりやすさ】を実現した自治体窓口サービス向上事例

・東京都三鷹市の事例:ワンフロアに集約して「回らない窓口」を実現

・神奈川県海老名市の事例:色別で窓口をわかりやすく案内

・北海道北見市の事例:事前に持ち物がわかるチェックシートを配布

◆【書類を書かない】を実現した自治体窓口サービス向上事例

・北海道北見市の事例:書かないワンストップ窓口を実現

・三重県志摩市の事例:窓口では署名のみの申請を実現

◆【窓口に行かない】を実現した自治体窓口サービス向上事例

・東京都豊島区の事例:非来庁・非対面でオンライン相談を実現

・奈良県奈良市の事例:最寄りの出張所などから手続きができる

◆【無人窓口】を実現する自治体窓口サービス向上事例

・埼玉県深谷市(実証実験):窓口自動化・セルフ化を検討する実証実験を実施

・三重県明和町の事例:観光案内所のAIアバター接客で24時間・多言語対応

本記事が、住民にとってやさしい窓口づくりを進めていくための第一歩となれば幸いです。

#自治体 #窓口サービス向上 #事例

コメント