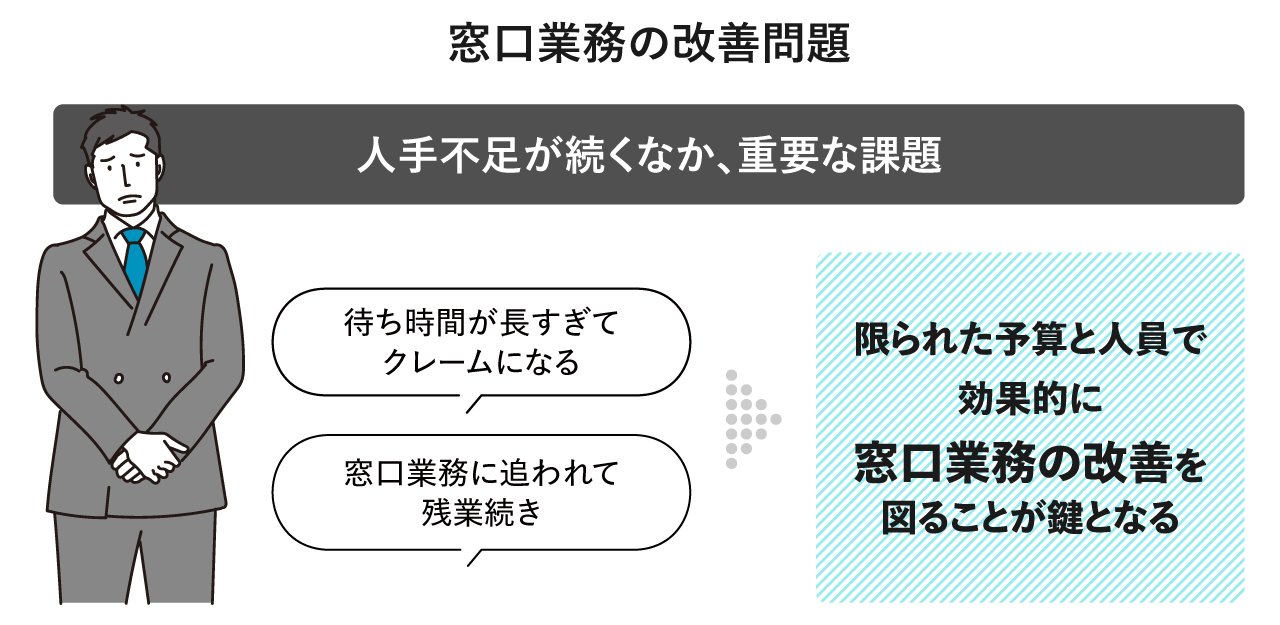

「窓口の待ち時間が長すぎて、業務の改善策が見つからない」

「毎日のように苦情が来て、根本的な解決方法がわからない」

——このような悩みを抱える企業や自治体職員の方は少なくありません。

人口減少と職員数削減が進むなか、窓口業務の効率化は待ったなしの課題となっています。

限られた予算と人員でどう対応するかは、多くの企業や団体の共通の難題です。

本記事では、すぐに実践できる改善手法から最新のAI技術活用まで、窓口業務を改革する具体的な方策を体系的に解説します。

本記事では、すぐに実践できる改善手法から最新のAI技術活用まで、窓口業務を改革する具体的な方策を体系的に解説します。

【この記事を読むと得られるメリット】 |

窓口業務を改善し、利用者の満足度向上と職場の負担軽減を実現するために、ぜひご活用ください。

1. 窓口業務の改善で期待できる効果

最初に、窓口業務の改善になぜ取り組むべきなのか、あらためて認識することが重要です。

どのような効果が得られるのか、以下のポイントを確認しましょう。

|

1-1. 待ち時間のストレスが減り満足度が向上する

窓口業務を改善すると、利用者の待ち時間が短縮され、それに伴うストレスが軽減されます。

結果として、窓口サービス全体への満足度が大幅に向上します。

【待ち時間短縮によるストレス軽減と満足度向上の効果】 ・時間コストの削減による満足感:手続きにかかる総時間が短縮されれば、利用者は「時間を無駄にしなかった」という満足感を得られます。 ・再来訪への心理的ハードル低下:スムーズな手続きを経験した利用者は、次回の窓口利用に対する心理的な抵抗感が下がります。 |

このように、待ち時間のストレス軽減は、利用者の窓口に対する印象を根本的に改善してくれるものです。

満足度が向上すれば口コミでの評判も良くなり、組織のイメージアップにも好影響です。

1-2. スタッフの業務負担を軽減できる

窓口業務の改善によって、スタッフが抱える日常的な業務負担が大幅に軽減されることも、大きなポイントです。

働きやすい職場環境の実現と、より質の高いサービス提供が可能になります。

【業務の負担軽減による改善効果】 ・精神的な負担が軽くなる:長い待ち時間による利用者のいら立ちやクレームへの対応が減少し、スタッフの心理的ストレスが軽減されます。 ・身体的な疲労が軽減される:頻繁な立ち座りや案内のための移動が減り、腰痛や足の疲れなどの身体的な負担が軽減されます。 |

業務負担の軽減は、ひいては離職率の低下やスタッフの定着につながるものです。

安定した人員体制から、継続的に質の高いサービスを提供できる好循環が生まれます。

1-3. 対応品質のばらつきを解消できる

窓口業務をうまく改善すれば、スタッフ間で生じる対応品質のばらつきも解消できます。

【対応品質のばらつき解消効果】 ・新人スタッフの即戦力化:業務の標準化と並行して、明確な業務マニュアルと研修体制を整備すれば、経験の浅いスタッフでも短期間で一定水準の対応ができるようになります。 ・エラー発生率の低下:統一された手順とチェック体制により、手続きミスや案内間違いが大幅に減少します。 |

対応品質のばらつき解消により、組織全体の信頼性が向上し、長期的な組織運営の基盤となります。

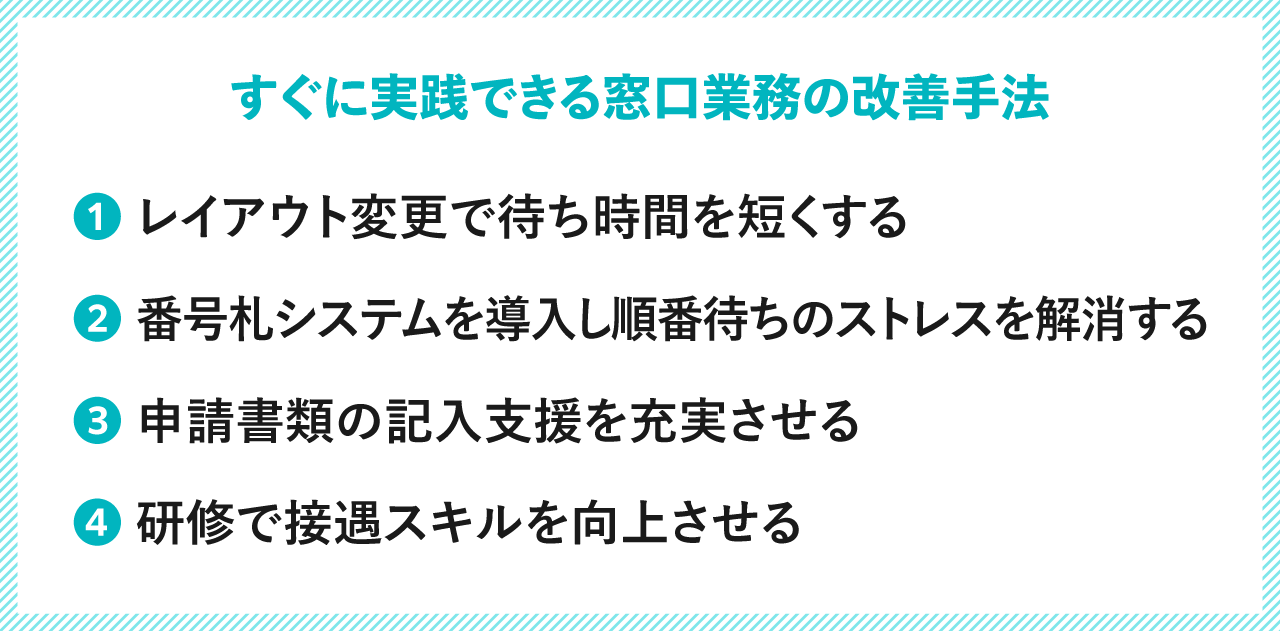

2. すぐに実践できる窓口業務の改善手法

大規模なシステム導入に頼らずとも、現場のアイデアと工夫により窓口業務は大幅に改善できます。

まずは、すぐできる改善方法から見ていきましょう。

|

2-1. レイアウト変更で待ち時間を短くする

まず見直したいのが、レイアウトです。

窓口エリアの配置や動線を見直すだけでも、来訪者の迷いを減らし、手続き時間を短縮できます。

【効果的なレイアウト改善策】 ・記入コーナーの位置を工夫する:申請書などの記入コーナーは、窓口に並ぶ手前のわかりやすい場所に設置します。 ・待合スペースを最適化する:窓口からの呼び出しに気づきやすい位置に座席を配置し、呼び出しを聞き逃さない環境を作ります。 |

こういった工夫だけでも、来訪者の迷いが減り、職員が個別に説明する手間を軽減できます。

2-2. 番号札システムを導入し順番待ちのストレスを解消する

番号札による受付管理は、効率化と待ち時間ストレス軽減の両面で高い効果があります。

【番号札システムの導入効果】 ・個人情報保護の強化:名前での呼び出しを避けてほしいニーズがある窓口では、番号による呼び出しに代替できます。 |

番号札システムは比較的簡単に導入でき、利用者・スタッフ双方にメリットがある優れた改善手法です。

プレートや紙の番号札を準備して運用するほか、整理券を発行するタイプの順番待ちシステムを導入する方法もあります。

具体的なツールとしては「Airウェイト」や「EPARK」などが挙げられます。

2-3. 申請書類の記入支援を充実させる

申請書の書き方がわからず窓口で時間がかかるケースを防ぐためには、記載支援の体制も充実させましょう。

【効果的な記入サポート施策】 ・多言語対応を充実させる:外国語での受付対応には、とくに時間がかかります。 ・支援スタッフを配置する:記入書類が複雑なケースでは、記入の支援係を配置し、その場で記入方法を説明します。 |

このように書類不備を未然に防ぐ仕組みを整えれば、窓口での滞在時間を短縮できます。

2-4. 研修で接遇スキルを向上させる

定期的な研修により、接遇スキルと業務知識を向上させることは、根本的な窓口業務の改善につながります。

【研修内容の例】 ・横断的な業務知識の習得:複数分野の手続きに対応できるスタッフを増やし、ワンストップ化を進めます。 ・運用ルールの徹底:番号呼び出し手順・案内方法・書類チェック基準などを統一し、スタッフ間の対応格差を解消します。 |

研修を充実させると、窓口対応の質と効率が着実に向上します。

スタッフのモチベーション向上にもつながり、組織全体のサービス水準底上げが期待できるでしょう。

以上、4つのポイントを解説しました。

まずは、このようにアナログでも対応可能な部分から改善に着手しましょう。

まずは、このようにアナログでも対応可能な部分から改善に着手しましょう。

そのうえで、さらなる改善を目指すためにはテクノロジーの活用が鍵となります。以下に続きます。

3. 窓口DX導入による業務効率化の実践手法

さらに窓口業務を改善させるためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)が不可欠です。

デジタル技術を活用した窓口業務の変革によって、「行かない・書かない・待たない」窓口を実現できるようになります。

以下のポイントを見ていきましょう。

|

3-1. 電子申請システムで来訪者数を減らす

近年、多くの自治体で電子申請システムの導入が進み、来庁が必要だった手続きをオンラインで完結できるようになっています。

マイナポータル経由の証明書交付の申請や転出入届のオンライン受付など、「行かない窓口」が実現しつつあります。

【電子申請システム導入の段階的な手順】 ・システム構築と連携:既存の基幹系システムとの連携を図り、電子申請データを職員が再入力する手間を省きます。 ・利用促進と支援体制:シニア層向けのスマートフォン教室の開催や、窓口でのオンライン申請サポートなどを通じて、利用率の向上を図ります。 |

企業においても、窓口で行なっていた業務のオンライン化を図ることは、業務改善の重要なステップとなります。

参考:中野区「行かない窓口」

3-2. タブレット端末を活用して作業効率を向上させる

窓口業務にタブレット端末を導入すれば、「書かない窓口」の実現と、業務効率化を同時に達成できます。

記載コーナーで入力できるようにしたり、フロア案内に活用したりして、紙ベースの作業を削減しましょう。

【タブレット活用の具体的な手法】 ・多言語対応できる機能の活用:タブレットなら多言語対応が容易です。 ・フロア案内業務の効率化:スタッフもタブレットを持って、必要書類チェックリストや進捗管理を行うと、さらに業務を効率化できます。 |

タブレットは比較的低コストで導入でき、操作も直感的です。

ITに不慣れな方にも、利用しやすいツールです。

自治体における申請書から、美容室やネイルサロンのカウンセリング、クリニックの問診票まで、多様な場面で活用できます。

具体的なツールとしては、「MICJET スマート窓口」や「メルプWEB問診」などが挙げられます。

3-3. 予約システムを導入して混雑を平準化する

来訪日時を事前に予約するシステムを導入すれば、混雑を分散でき、「待たない窓口」の実現につながります。

【予約システム運用のポイント】 ・予約していない来訪者への配慮:当日枠を2割ほど確保し、緊急の手続きや予約を取れなかった方への対応を行います。 |

予約システムを適切に運用できると、混雑は大幅に緩和され、業務効率が高まります。

具体的なツールとしては、「RESERVA」や「Airリザーブ」などが挙げられます。

3-4. オンライン相談で窓口負荷を軽減する

インターネットを介した対面相談によって、来訪せずにサービスを受けられる環境を整備することも、窓口業務の大きな改善となります。

【オンライン相談の構築方法】 ・本人確認システムを確立する:自治体で本人確認が必要な場合には、マイナンバーカードのICチップ読み取り(eKYC)などの機能により、オンライン上での本人確認を実現できます。 ・専門スタッフを効率的に配置する:本庁や本社の専門スタッフがオンラインで相談に応じれば、各所に専門職を配置せずともサービス提供が可能になります。 |

オンライン相談は、利用者にとって人気の高いサービスです。

移動時間や交通費がかからないことや、自治体の場合には平日昼間に休みを取らずに相談できる利便性が、満足度につながります。

具体的に活用できるツールとして、「WONDERGIRL powered by AVITA」が挙げられます。

AVITA提供の「AVACOM」を活用した、生成AIによる自動応対と、オペレーター(人)による応対の切り替えが可能な、次世代型のAI接客アバターサービスです。

AI接客アバターは、窓口業務を改善させる新しい技術として、注目されています。詳しくは以下に続きます。

AI接客アバターは、窓口業務を改善させる新しい技術として、注目されています。詳しくは以下に続きます。

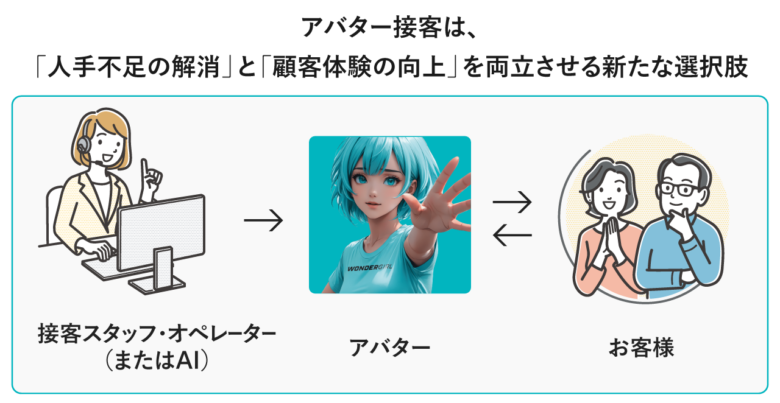

4. 窓口業務を改善させる新しい技術「AI接客アバター」

窓口DXを推進する際に、「人間による応対」の部分の効率化も考えていく必要があります。

そこで知っておきたいのが「AI接客アバター」です。

今、窓口業務を劇的に改善するテクノロジーとして注目されています。

ここでは活用事例も交えて詳しく解説します。

|

4-1. AI接客アバターとは?

AI接客アバターとは、アバターと呼ばれる仮想キャラクターを通じて、接客業務を行うシステムです。

遠隔地のスタッフ(人間)による操作と、AIによる自動化の両方に対応しています。

| 【導入想定シーン】 ・店舗での無人受付 ・施設での館内案内 ・自治体での行政手続きナビゲーション ・展示会・イベントでの商品紹介、動画ナビゲーション ・Webサイト上でのカタログ検索補助、受発注サポート |

窓口業務の改善にも、非常に効果的です。活用事例を以下でご紹介します。

4-2. 活用事例1:案内業務をアバターが行う

静岡県御前崎市では、全国に先駆けてアバター接客サービスを常設の総合案内に採用しています。

50インチ画面のアニメ風キャラクターが、来庁者の質問に答える仕組みを構築しました。

8km離れた支所の職員がモーションキャプチャーとボイスチェンジャーで遠隔操作し、人が介在することで細やかな対応を維持しています。

【アバター窓口の効果】 ・新しい働き方の実現:身体的な理由などで通勤が困難な方でも、自宅から窓口対応の業務に従事できる可能性があります。 |

同市では、導入後約2カ月で来庁者の1割強がアバター受付を利用するようになり、市民の新しいサービスへの受容度の高さが示されています。

出典:御前崎市「新しい窓口サービスが始まります」、静岡朝日テレビ「全国初! 市役所でアバターを使った総合案内開始 静岡・御前崎市」、ジチタイワークス「人が操作するアバターで、窓口業務をスムーズに電子化する。」

4-3. 活用事例2:アバターを通じて多言語に対応する

観光案内所や公共施設などの窓口では、多言語対応が課題となることが多くあります。

AIアバターを活用すれば、語学堪能な職員がいなくとも、外国語での案内が可能です。

【多言語対応の実現方法】 ・専門用語の正確な翻訳:手続きに関する専門用語についても、事前に翻訳データベースを構築しておけば、正確な案内を実現できます。 |

多言語への対応は、観光振興の観点からも重要な取り組みです。

たとえば、三重県明和町では、AIアバターによる観光案内・接客サービスの提供を開始しています。

出典:AVITA「観光DXを加速!AIアバターによる多言語対応&24時間接客で、観光事業者・DMO・自治体を支援」

明和町では、特産品を販売するECサイトやリアルイベント(町長と町民のアバター座談会)などにもアバター活用を進めており、新しい自治体のあり方を体現しています。

出典:AVITA「アバターが接客するECサイトをオープン!三重県明和町×AVITAのデジタルプロジェクトが拡大」

4-4. 活用事例3:オンラインのバーチャル窓口をアバターが対応する

アバター技術を活用したバーチャル窓口により、来庁前の事前相談や簡易な手続きをオンラインで完結させることも可能です。

【バーチャル窓口の運用方法の例】 ・簡易的な手続きはオンラインで完結させる:比較的単純な手続きは、バーチャル窓口で完結させることもできます。 ・混雑状況を案内する:リアルタイムで窓口の混雑状況を案内し、来訪時間の分散を促します。 |

バーチャル窓口の活用は、今後ますます浸透が進む分野です。

アバターを常駐させることで、実際の窓口と遜色ないサービスを提供できます。

たとえば保険業界では、アバター導入の成功実績が積み上げられつつあります。

株式会社アドバンスクリエイトが運営する保険選びサイト「保険市場」では、電話と比較してアバターのアポ獲得率が2倍超という成果が上がっています。

出典:AVITA「アバターのアポ獲得率が2倍に!国内最大級保険選びサイト「保険市場」に導入。アバターの方が話しやすいとの声も多数 」

利用者からは、「病気のことなどは人間に話すよりアバターのほうが話しやすい」といった声が寄せられており、アバター接客の可能性が広がります。

AIアバター接客について詳しく知りたい方は、以下のリンクよりお気軽にお問い合わせください。

5. まとめ

本記事では「窓口業務の改善」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

窓口業務の改善で期待できる効果として、以下が挙げられます。

|

すぐに実践できる窓口業務の改善手法として、以下を解説しました。

|

窓口DX導入による業務効率化の実践手法は以下のとおりです。

|

窓口業務を改善させる新しい技術「AI接客アバター」の活用事例をご紹介しました。

|

窓口業務の改革は「サービス向上」と「業務効率化」を両立できる取り組みです。

できるところから改善を始め、より良いサービスの提供につなげていただければ幸いです。

#窓口業務 #改善

コメント